Le droit pourrait-il mieux protéger les espaces menacés ?

Temps de lecture : 5 minutes

D’où vient l’idée de doter des éléments naturels d’une personnalité juridique ?

C’est en Amérique latine qu’est né le mouvement, au début du xxie siècle, visant à doter des entités naturelles d’un certain nombre de droits et de garanties, notamment le droit d’être protégées puis d’être représentées juridiquement devant des institutions – l’une des modalités est la « tutelle ». En Équateur, au Chili, en Colombie, au Panama ou en Argentine, ces droits sont inscrits dans la Constitution. Plus récemment, l’émergence d’un nouveau statut, celui de « personnalité juridique », est venue renforcer symboliquement ces droits de la nature par le biais de la jurisprudence. Des expérimentations ont ainsi eu lieu en Équateur, en Inde, au Pakistan, en Colombie et en Nouvelle-Zélande, où des fleuves, une montagne, une partie de forêt et une espèce animale ont reçu ce statut entre 2012 et 2023. À ce jour, il n’y a pas, à ma connaissance, d’entité naturelle ayant « agi en justice », mais il existe plus de dix ans de jurisprudence en Équateur où l’on a notamment statué en faveur de l’octroi de droits à telle ou telle entité naturelle ou animale. L’un des derniers exemples en date est l’affaire Estrellita, lors de laquelle un primate s’est vu reconnaître certains droits.

Quelle idée philosophique et politique se trouve au fondement d’une telle démarche ?

L’idée que l’humain fait partie intégrante de son environnement. Sa provenance est double. On la trouve d’une part chez les populations autochtones, qui parlent de connexion cosmologique profonde. Leur rapport au monde diffère beaucoup du nôtre, en Occident. C’est pour cette raison qu’en France, bien que des pétitions commencent à aller dans ce sens, notamment pour défendre les droits de la Garonne et de la Seine, aucune entité naturelle n’a encore reçu de personnalité juridique. En Europe aujourd’hui, on ne recense d’ailleurs qu’un seul cas, Mar Menor : cette lagune d’eau salée espagnole a obtenu ce statut juridique en 2022, grâce à la mobilisation de la population locale, déterminée à se battre contre la destruction de cet espace qui a cours, depuis les années 1970, du fait de l’agriculture non maîtrisée et du tourisme de masse. L’autre ressort, c’est l’affirmation d’un droit fondamental des humains à jouir d’un environnement sain, lequel, par conséquent, peut et doit être protégé en tant que tel.

Comment fait-on pour définir ces entités naturelles ?

Le droit est une science qui travaille à partir de fictions, et ce depuis le droit romain, qui avait déjà mis en place des « artifices juridiques » permettant de « faire comme si » telle réalité s’accordait à un concept de droit spécifique. Dans le cas des droits de la nature, l’entité est délimitée en amont, c’est l’écosystème bien réel, que l’on reconnaît à partir des informations scientifiques dont nous disposons sur celui-ci. Sont également prises en compte les fonctions de cet écosystème et ses potentielles interactions. S’il semble difficile d’accorder la personnalité juridique à des phénomènes météorologiques comme la pluie ou la neige, il reste envisageable de doter d’un tel statut l’Antarctique, qui participe activement à la régulation du climat planétaire.

« Le droit est une science qui travaille à partir de fictions »

Est-ce une pratique anecdotique à l’échelle mondiale ou voit-on se développer une vraie tendance ?

C’est un mouvement minoritaire, mais qui émerge réellement, même s’il n’a pas encore fait le tour de la planète. Son efficacité à l’heure actuelle est mitigée, car il manque souvent ensuite la volonté politique de mettre en œuvre concrètement ces droits. Certains juristes sont encore méfiants, car ils pensent que ces droits de la nature entreront en concurrence avec le droit à l’environnement déjà en vigueur. À tort selon moi, puisqu’ils peuvent tout à fait fonctionner en parallèle. C’est d’ailleurs le cas en Amérique latine et désormais en Espagne.

Les outils juridiques existent, certes, y compris en France, mais la protection de l’environnement n’a pas assez d’effectivité. Non seulement les inspecteurs de l’environnement manquent, de même que la volonté politique, mais le droit d’accès à la justice lui-même est encore assez restrictif pour les associations ou les collectifs de défense de l’environnement. En ce sens, le fait d’accorder des droits à la nature est intéressant parce qu’il implique d’une part de donner à toute personne intéressée le pouvoir d’agir en justice au nom de l’entité naturelle pour demander une protection accrue de celle-ci, et, d’autre part, de mobiliser des individus locaux en tant que représentants de ces entités naturelles. Ainsi, on ne défend plus seulement un territoire mais aussi sa population, laquelle devient partie prenante.

Jusqu’où faut-il reconnaître le vivant ? Devrait-on, par exemple, aller jusqu’à rémunérer les abeilles pour le miel ou la pollinisation ?

Nous venons de si loin. Jusqu’à très récemment, le vivant était seulement considéré comme un outil pouvant rendre des services. On a mis plusieurs siècles à reconnaître que certains êtres vivants possèdent une sensibilité. Maintenant qu’une prise de conscience gagne doucement la population, faut-il pour autant accorder aux entités naturelles les attributs qui servent aux humains pour s’organiser en société ? Je crois qu’il reste du travail à accomplir avant de se poser ce genre de questions. La première étape serait de se mettre tous d’accord sur le fait que nous ne sommes pas les propriétaires de la planète. Nous aurions fait alors une avancée extraordinaire : un petit pas pour l’humanité, mais un grand pas pour la planète.

Conversation avec MANON PAULIC

« Les conflits d’usage sont très anciens »

Philippe Descola

L’anthropologue Philippe Descola nous invite à prendre un recul aussi bien historique que géographique pour nous détacher de l’idée occidentale moderne selon laquelle l’homme est séparé de la nature.

[Décret]

Robert Solé

FINALEMENT, je laisse tomber le Groenland. J’ai une autre idée. Préparez-moi un décret à signer...

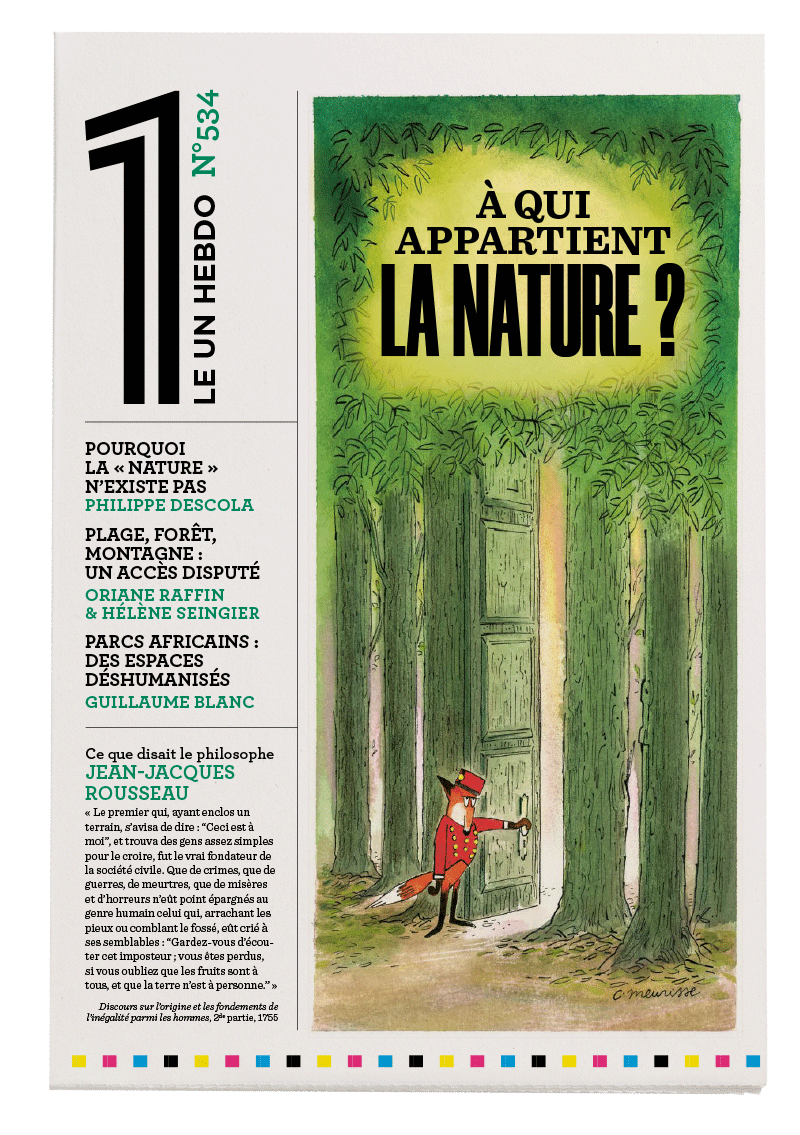

Montagne, forêt, littoral surmonter les conflits d’usage

Hélène Seingier

Oriane Raffin

En France, les conflits d’usage ont tendance à augmenter. De la Bretagne aux Alpes, en passant par les calanques marseillaises, Oriane Raffin et Hélène Seingier décryptent les facteurs qui entravent l’accès à certaines zones naturelles. Une enquête du 1 hebdo.