Juste place

Temps de lecture : 2 minutes

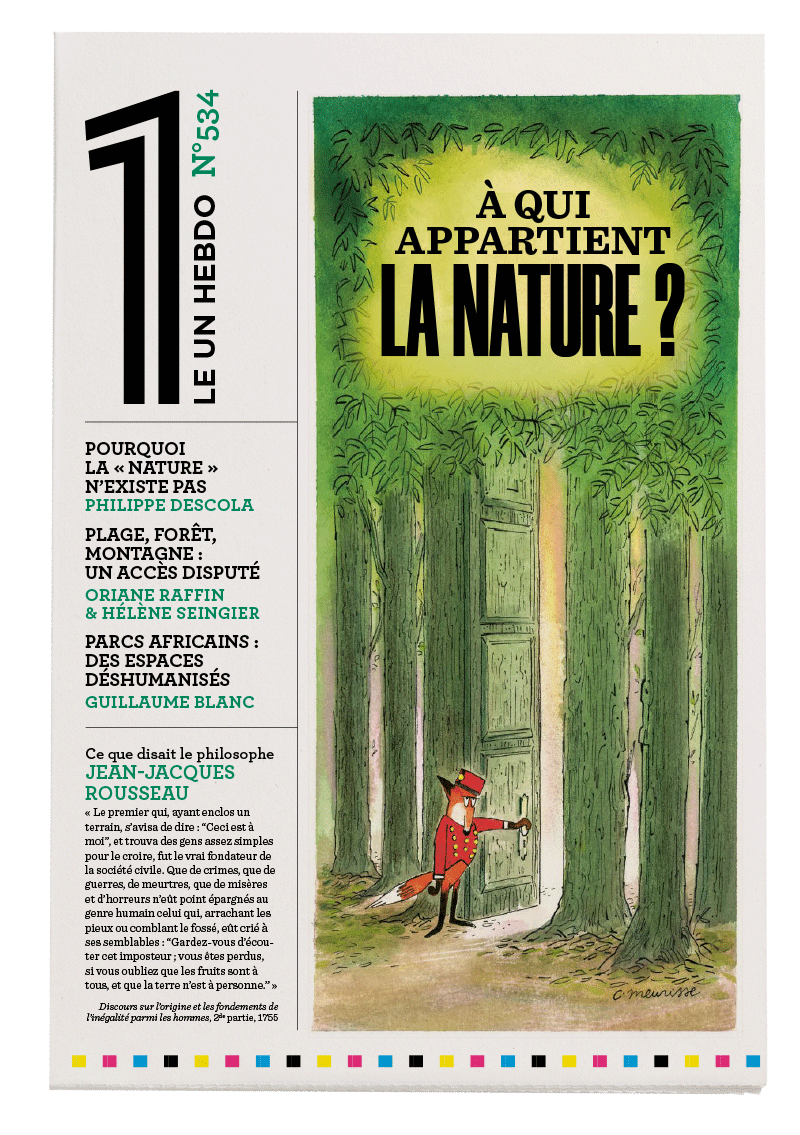

Alors que le printemps frappe à la porte, ce numéro du 1 hebdo nous convie à sortir à la fois de nos maisons et de nos idées reçues sur la nature. Car le verbe « appartenir », que nous avons choisi pour titrer cette édition, cache un double sens trompeur.

Au premier abord, tout semble simple : « appartenir » signifie « être la propriété de ». Un bien m’appartient, libre à moi d’en faire ce que bon me semble, y compris l’usage le plus absurde. Appliquée à la nature depuis presque deux siècles, du moins en Occident, cette acception mène aux situations ubuesques que l’on sait : carboniser la forêt amazonienne au prétexte que le bétail mondial est boulimique de soja ; bétonner des terres nourricières, car l’urgence semble être aux entrepôts logistiques ; ou encore, comme encourage à le faire la toute fraîche loi d’orientation agricole, épandre toujours plus de pesticides sur les champs pour espérer en tirer un meilleur revenu – alors que c’est le système agro-industriel qui confisque une bonne partie de la valeur du travail paysan.

À force de nous croire hors de la nature, nous avons fini par la considérer comme une simple ressource, voire comme un adversaire. Pourtant, nous rappellent biologistes et philosophes, ce dualisme humains-nature est une illusion. Notre espèce ne peut survivre hors sol : notre industrie, notre nourriture, et jusqu’à notre respiration, dépendent de l’existence du reste du vivant. Nous en couper – physiquement et sensiblement – revient, comme l’affirme le philosophe Baptiste Morizot, à la placer « en dehors du champ de l’attention collective et politique, en dehors du champ de l’important ».

Des Vosges à la Nouvelle-Zélande en passant par l’Équateur, partons à la découverte d’initiatives inattendues pour coexister différemment avec le reste du vivant

Avec ce numéro du 1, nous vous invitons à envisager autrement nos relations aux espaces naturels. Qui peut y accéder ? Qui doit décider de leurs usages ? Faut-il, paradoxalement, les posséder pour mieux les préserver ? Écoutons Philippe Descola, qui a eu « le bonheur de partager la vie » de populations amérindiennes, nous proposer d’autres façons d’habiter le monde. Des Vosges à la Nouvelle-Zélande en passant par l’Équateur, partons à la découverte d’initiatives inattendues pour coexister différemment avec le reste du vivant. En un mot, ôtons nos lunettes occidentales pour envisager un instant l’autre signification du verbe « appartenir » : retourné comme un gant, il signifie « faire partie de ».

En ce sens, n’est-ce pas nous qui appartenons à la nature, et non l’inverse ? Depuis notre piédestal de certitudes, cette pirouette demande une grande humilité. Mais c’est sans doute à ce prix que, sevrés des délires spatio-transhumanistes d’une poignée d’illuminés, nous pourrons trouver, dans ce monde, notre juste place d’humanité.

« Les conflits d’usage sont très anciens »

Philippe Descola

L’anthropologue Philippe Descola nous invite à prendre un recul aussi bien historique que géographique pour nous détacher de l’idée occidentale moderne selon laquelle l’homme est séparé de la nature.

[Décret]

Robert Solé

FINALEMENT, je laisse tomber le Groenland. J’ai une autre idée. Préparez-moi un décret à signer...

Montagne, forêt, littoral surmonter les conflits d’usage

Hélène Seingier

Oriane Raffin

En France, les conflits d’usage ont tendance à augmenter. De la Bretagne aux Alpes, en passant par les calanques marseillaises, Oriane Raffin et Hélène Seingier décryptent les facteurs qui entravent l’accès à certaines zones naturelles. Une enquête du 1 hebdo.