La faute à Descartes ?

Temps de lecture : 3 minutes

Descartes, dans le Discours de la méthode (1637), déclare possible et souhaitable de « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ». Cette phrase est devenue emblématique d’une révolution intellectuelle, celle de la modernité, qui a donné aux sciences et aux techniques le rôle de transformer le monde au profit de l’humanité. Mais, près de quatre siècles plus tard, cette ambition revêt des accents plus inquiétants. N’y trouve-t-on pas formulé le programme même dont la crise écologique planétaire nous fait aujourd’hui payer le prix exorbitant ? Quand elle s’accompagne de la possession de ce sur quoi elle s’exerce, maîtrise veut en effet dire domination. La formule cartésienne, prise à la lettre, parle d’une nature à soumettre afin d’en jouir en propriétaire. Or, à quoi peut bien conduire une telle attitude vis-à-vis de la nature, sinon à son exploitation forcenée ? Cette maîtrise s’avère en réalité une mainmise sur le monde naturel et ses ressources, avec pour seule fin l’homme, son bien-être et son bénéfice immédiat.

Une telle lecture ne reflète toutefois pas l’intention qui fut ici celle de Descartes. Car, ce à quoi nous sommes conviés, c’est moins à nous emparer de la nature par force qu’à nous la concilier. De même que nous connaissons les divers métiers et techniques des artisans, écrit l’auteur du Discours de la méthode, nous pourrions connaître les propriétés de la matière et des corps. La nature devient ainsi un ensemble de mécanismes que l’on peut analyser, reproduire et finalement manipuler à loisir. Se rendre maître de la nature, c’est donc d’abord la comprendre, et s’en faire le possesseur veut dire en user librement en cessant de la subir.

Voici alors la « science nouvelle » investie d’une singulière mission, celle de venir en remède au péché !

Car l’histoire de la modernité, il faut le rappeler, s’écrit ici sur fond de religion. Par sa chute, disait déjà Francis Bacon dans le Novum organum (1620), l’homme a perdu sa royauté et son pouvoir sur les créatures. Mais cette perte peut être en partie réparée par les arts et les sciences. Voici alors la « science nouvelle » investie d’une singulière mission, celle de venir en remède au péché ! Par son péché, l’homme s’est rendu la nature adverse ; par la science et la technique, il lui appartient de se la rendre à nouveau propice, hospitalière, favorable. Il y a donc un enthousiasme bien compréhensible à se vouloir « comme maître et possesseur de la nature » : c’est la promesse d’une fin possible et prochaine aux maux dont l’humanité est accablée. D’où l’insistance particulière de Descartes sur la santé, ce premier des biens, et sur les immenses progrès qu’il pressent dans une médecine alors en pleine révolution.

Nous vivons aujourd’hui en un autre temps. Ce rêve d’émancipation a bien porté ses fruits. De la machine à vapeur à l’intelligence artificielle, en passant par la médecine et l’industrialisation, les progrès techniques ont transformé et incontestablement amélioré nos vies. Mais cette maîtrise a aussi engendré une exploitation sans limites : extraction effrénée des ressources, pollution irrémédiable, artificialisation des sols, dérèglement climatique et érosion de la biodiversité. Ce que Descartes n’avait pas anticipé, c’est qu’une telle puissance se retournerait contre nous : par « la soumission de la nature au bonheur humain, écrivait en 1979 le philosophe allemand Hans Jonas dans Le Principe responsabilité, la promesse de la technique moderne s’est inversée en menace ». Peut-on dire que la promesse cartésienne était porteuse d’une telle menace ? Une chose est certaine : en nous rêvant « maîtres et possesseurs de la nature », Descartes n’eut pas le pressentiment de faire de nous les esclaves de notre puissance, ni de nous déposséder d’un monde à vivre.

« Les conflits d’usage sont très anciens »

Philippe Descola

L’anthropologue Philippe Descola nous invite à prendre un recul aussi bien historique que géographique pour nous détacher de l’idée occidentale moderne selon laquelle l’homme est séparé de la nature.

[Décret]

Robert Solé

FINALEMENT, je laisse tomber le Groenland. J’ai une autre idée. Préparez-moi un décret à signer...

Montagne, forêt, littoral surmonter les conflits d’usage

Hélène Seingier

Oriane Raffin

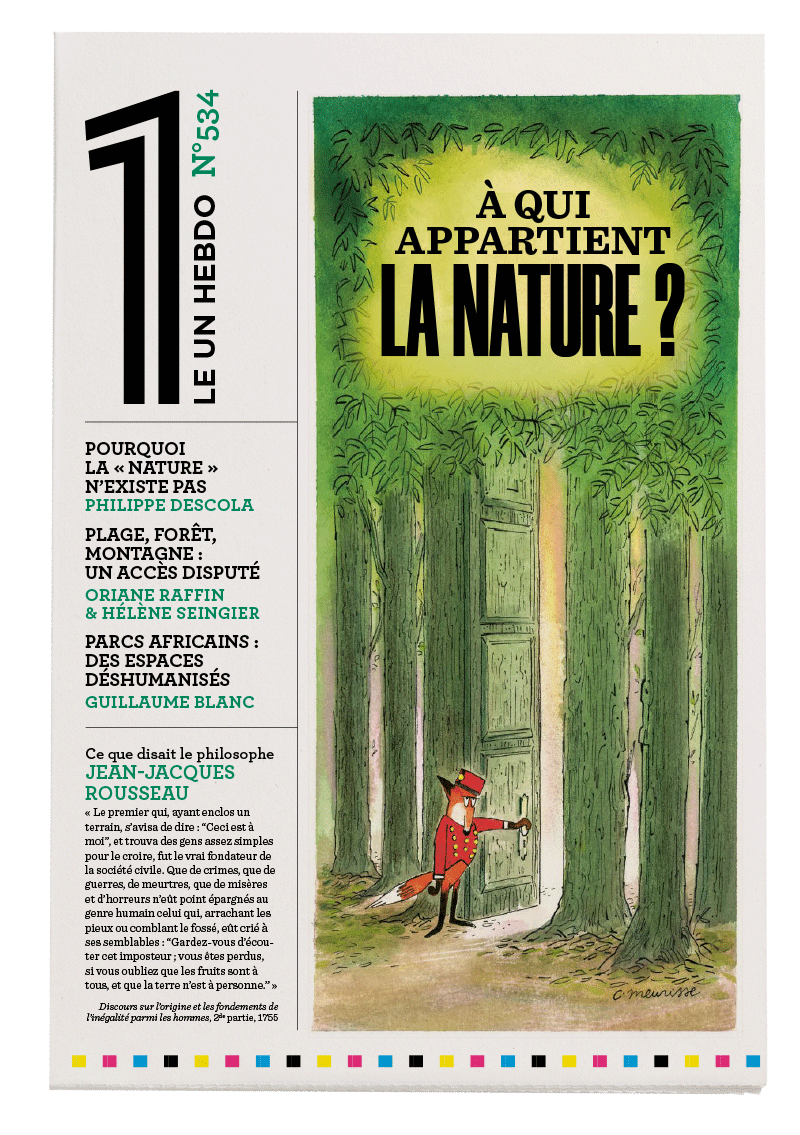

En France, les conflits d’usage ont tendance à augmenter. De la Bretagne aux Alpes, en passant par les calanques marseillaises, Oriane Raffin et Hélène Seingier décryptent les facteurs qui entravent l’accès à certaines zones naturelles. Une enquête du 1 hebdo.