En Afrique, les mythes d’une nature ensauvagée

Temps de lecture : 5 minutes

Le mouvement de préservation de la nature n’est pas né, comme on le dit souvent, aux États-Unis avec l’ouverture du premier parc national à Yellowstone en 1872. L’historien Richard Grove, auteur de Green Imperialism (1996), a montré que cette préoccupation a vu le jour un siècle plus tôt dans des îles tropicales comme les Seychelles, Sainte-Hélène ou l’île Maurice, qui servaient de bases de ravitaillement aux navires des compagnies des Indes européennes. Alertés par des scientifiques du risque de destruction de la nature, les gouverneurs coloniaux y ont créé les premières réserves forestières.

Le même processus s’est répété dans la seconde moitié du xixe siècle au cours de la colonisation du continent africain. Les chasseurs européens et leurs relais africains abattaient 65 000 éléphants par an pour le commerce de l’ivoire, et plus de 150 millions d’hectares de forêt furent convertis en cultures entre 1850 et 1920. Face à ce « choc écologique », les colons se sont exonérés de leurs responsabilités en créant des réserves de chasse et en privant les Africains du droit d’accéder à cette faune. À partir des années 1930-1940, comme il n’y avait quasi plus rien à chasser, ces réserves de chasse sont devenues des parcs nationaux dédiés à la contemplation et à la préservation de la nature. Il y a aujourd’hui près de 350 parcs nationaux en Afrique, majoritairement situés dans les parties orientale et australe du continent. Dans la plupart d’entre eux, les populations locales – au moins un million de personnes au total – ont été expulsées de leur habitat. À la surexploitation de la nature a succédé une surprotection, qui s’est accélérée avec la décolonisation.

Les Européens, prenant conscience qu’ils avaient perdu un contact fondamental avec la nature, ont rêvé de la retrouver en Afrique

L’idée de ces « parcs naturels » s’est construite à partir d’un ensemble de mythes coloniaux autour d’une nature primitive d’autant plus idéalisée qu’elle avait été surexploitée – un jardin d’Éden que les Occidentaux auraient pour mission de sauver. Cette Afrique imaginaire, c’est celle de Tarzan et du Roi lion, mais aussi de romans comme La Ferme africaine de Karen Blixen (1937), Les Neiges du Kilimandjaro d’Ernest Hemingway (1936) ou Les Racines du ciel de Romain Gary (1956). Au début du xxe siècle, les Européens, prenant conscience qu’ils avaient perdu un contact fondamental avec la nature, ont rêvé de la retrouver en Afrique. La légende des « forêts primaires » a été également entretenue par les constatations erronées de botanistes français qui attribuaient aux Africains la destruction forestière. Des travaux plus récents ont relativisé leurs chiffres abracadabrantesques sur la disparition de la forêt : ils ont montré que, si celle-ci s’était effectivement effondrée dans les zones d’agriculture intensive destinées à l’exportation, le couvert forestier avait doublé en cent ans dans les zones d’agriculture de subsistance exploitées par les agro-pasteurs. Ce sont pourtant ces populations qui ont été chassées des espaces destinés aux parcs naturels.

Cette politique a été menée par les États africains nouvellement décolonisés, en alliance avec les experts occidentaux des grandes institutions internationales qui ont financé en partie ces projets : l’Unesco, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le WWF, héritiers de ce que j’appelle le « colonialisme vert ». Les États africains ont adopté les objectifs occidentaux dans un but économique, en vue de développer le tourisme, mais aussi afin de se faire reconnaître par la communauté internationale.

Le tourisme de safari constitue désormais près de 20 % du PIB tanzanien

L’un des programmes les plus emblématiques, le « Projet spécial africain », a été élaboré en Tanzanie au début des années 1960 par l’UICN avec le soutien de l’Unesco, de la FAO et du WWF, qui ont envoyé des experts « pour aider l’Afrique à s’aider elle-même » et former des « éco-gardes ». De son côté, le Premier ministre tanzanien Julius Nyerere a quadruplé le budget des parcs nationaux du pays par rapport à l’époque coloniale. Devant ses interlocuteurs occidentaux, il affirmait que les espèces sauvages constituaient « une source d’émerveillement et d’inspiration », mais, s’exprimant en swahili à destination de ses compatriotes, il expliquait qu’il « ne souhaitait pas passer [ses] vacances à regarder les crocodiles » mais qu’il pensait « qu’après les diamants […], les animaux sauvages allaient fournir à la Tanzanie sa plus grande source de revenus ». Le tourisme de safari constitue désormais près de 20 % du PIB tanzanien, et cette politique impulsée avec des financements occidentaux a permis à Nyerere de déplacer des milliers de paysans pour créer de grandes fermes collectives à la soviétique.

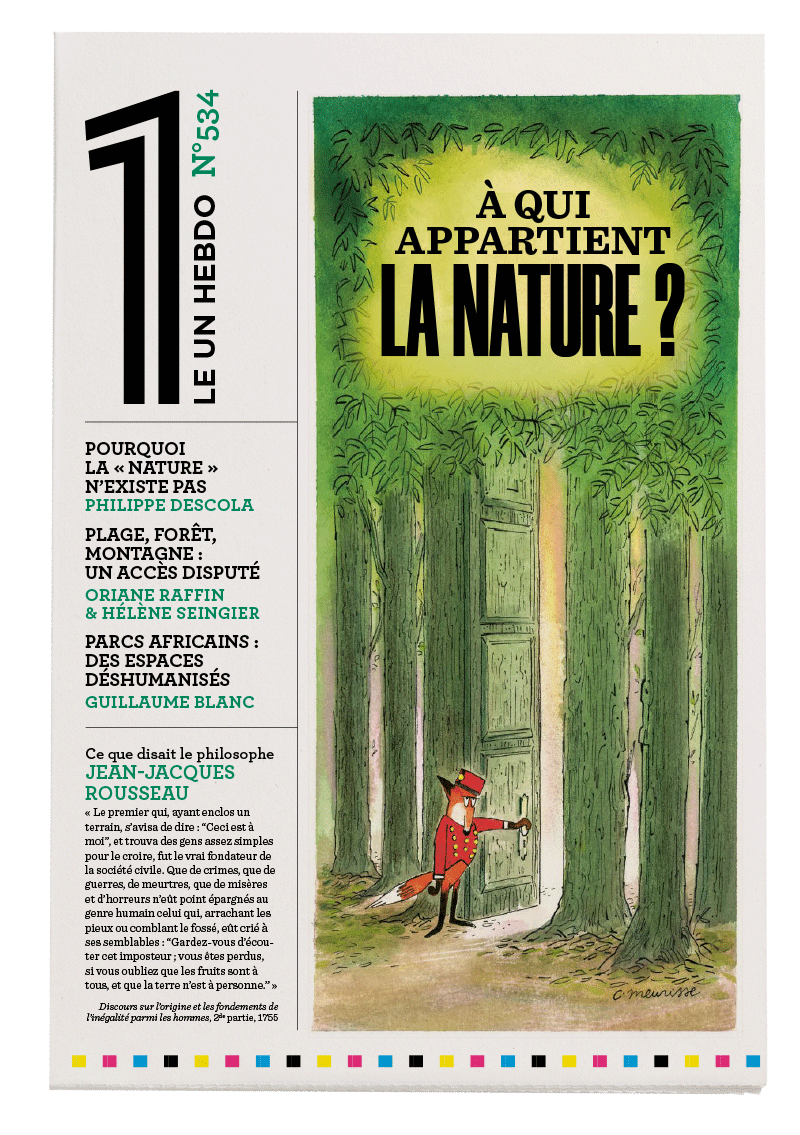

Cette nature déshumanisée est un exemple du dualisme nature-culture décrypté par Philippe Descola. Vidés de leurs habitants, ces parcs sont fréquentés à 90 % par des visiteurs occidentaux qui cherchent en Afrique une échappatoire à la pollution, à l’industrie, au capitalisme. Mais, en réalité, cette terre censément « vierge » est marquée par des violences permanentes entre les autorités et certains habitants. Les exemples de conflits sont nombreux, et ils sont parfois sanglants. En Tanzanie, en 1997, après deux années de disette, des paysans sont entrés dans le parc du Serengeti pour chasser du petit gibier. Cinquante d’entre eux ont été fusillés par les gardes locaux.

Les agro-pasteurs chassés des parcs destinés aux visiteurs occidentaux

Dans le parc éthiopien du Simien, classé au patrimoine mondial de l’humanité, les dernières expulsions remontent à 2016. On peut s’étonner que l’Unesco estime, dans le cas du parc naturel des Cévennes, que l’agro-pastoralisme est une valeur exceptionnelle qu’il faut protéger tout en réclamant, en Éthiopie, l’expulsion des agro-pasteurs de leur territoire.

Ce mythe de la nature ensauvagée conduit également à des dérèglements écologiques. Dans le parc du Simien, on compte aujourd’hui 4 000 babouins géladas, qui, pour se nourrir, détruisent les racines dans le sol. De la même façon, le Botswana abrite désormais 130 000 éléphants, qui piétinent et détruisent la flore qui nourrissait les antilopes et les gazelles. Loin de modifier en profondeur notre rapport au monde non humain, la dissociation homme-nature dans ces zones protégées révèle en fait une relation pathogène à la nature.

Conversation avec Patrice Trapier

« Les conflits d’usage sont très anciens »

Philippe Descola

L’anthropologue Philippe Descola nous invite à prendre un recul aussi bien historique que géographique pour nous détacher de l’idée occidentale moderne selon laquelle l’homme est séparé de la nature.

[Décret]

Robert Solé

FINALEMENT, je laisse tomber le Groenland. J’ai une autre idée. Préparez-moi un décret à signer...

Montagne, forêt, littoral surmonter les conflits d’usage

Hélène Seingier

Oriane Raffin

En France, les conflits d’usage ont tendance à augmenter. De la Bretagne aux Alpes, en passant par les calanques marseillaises, Oriane Raffin et Hélène Seingier décryptent les facteurs qui entravent l’accès à certaines zones naturelles. Une enquête du 1 hebdo.