Les prémices

Temps de lecture : 21 minutes

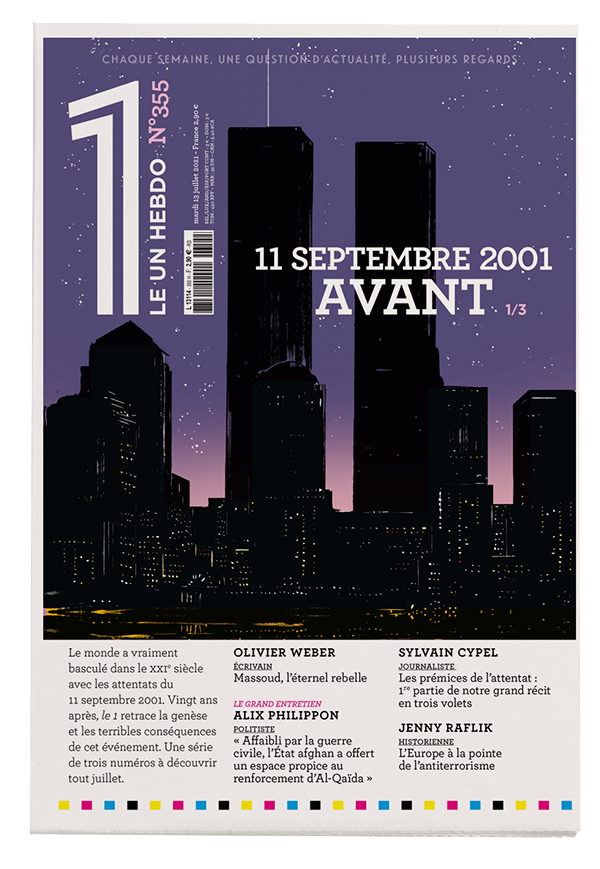

11 septembre 2001. Paris. « Comme Pearl Harbor ! »

On a tous gardé quelque chose du 11 septembre 2001. Ce jour-là, je déjeune avec un journaliste israélien de passage. Revenu à 15 heures au Monde, où je travaille, j’aperçois un attroupement dans le bureau des directeurs adjoints de la rédaction. Une télévision diffuse CNN International, et une douzaine de personnes regardent, atterrées : un quart d’heure plus tôt, un avion s’est encastré dans une tour du World Trade Center (WTC), le quartier d’affaires de New York. La chaîne offre un plan fixe sur cette image inouïe d’un trou béant dans la tour et d’une immense fumée montant au ciel. Puis, une minute après, un second avion apparaît à l’écran. Aujourd’hui, chacun connaît la suite. Mais là, durant quelques instants, tout est irréel. Effet d’optique, l’appareil semble progresser lentement. On voit bien qu’il se rapproche de la seconde tour. Mais l’idée de ce qui va suivre n’est pas concevable. Puis il s’y encastre, lui aussi. Dans le bureau, c’est la stupeur. Ensuite, peu à peu, les esprits se désengourdissent. Mais alors… Ce n’est pas un accident ! C’est délibéré. Organisé. Je me souviens du brouhaha des premiers propos. Quelqu’un dit : « C’est comme Pearl Harbor ! », le bombardement surprise de la base navale américaine d’Hawaï par les Japonais, le 7 décembre 1941, qui a plongé les États-Unis dans la guerre du Pacifique. Ben Laden, Al-Qaïda, ces noms jaillissent.

11 août 1988.Afghanistan. L’émergence d’Al-Qaïda

Il faut commencer par le commencement, c’est-à-dire l’Afghanistan. Il s’y mène depuis 1979 une guerre interminable entre un gouvernement soutenu par l’Union soviétique et des mouvements de résistance locaux, presque tous islamistes. Jeune militant djihadiste, Oussama Ben Laden y participe. Washington soutient les opposants pour déloger les Soviétiques, et c’est un succès. Le 15 février 1989, l’Armée rouge quitte le pays. Les Américains ne savent pas encore qu’une fois leur victoire assurée, les groupes islamistes coalisés contre l’URSS vont se diviser sur une base ethnique (entre Pachtounes, Tadjiks, Ouzbeks, Hazaras et autres) dans une lutte pour le pouvoir. Et qu’ils vont aussi, surtout chez les Pachtounes, la plus importante des minorités d’un pays où aucune ethnie ne dispose d’une majorité, vite se retourner contre leurs soutiens américains.

Oussama Ben Laden naît à Riyad le 10 mars 1957. Il est le fils d’une Syrienne et d’un Yéménite installés en Arabie saoudite. Son père, fondateur de la société Benladin, a fait fortune dans le BTP. Oussama, filiforme – il mesure 1,93 mètre –, le port altier, a 22 ans lorsque les troupes soviétiques envahissent l’Afghanistan pour y empêcher la chute d’un régime amical envers l’URSS. Il s’engage chez les moudjahidine, ces résistants à l’occupation étrangère. Il les aide à se procurer armes et financements, y allant aussi de sa poche. Surtout, il se conforte dans ses idées : celles d’un monde musulman humilié dont la glorieuse renaissance ne peut que s’inscrire dans un retour à sa pureté originelle. Ben Laden a-t-il été, dans les années 1980, un « agent des Américains », comme l’ont suggéré une série d’auteurs ? Cette assertion manque d’éléments probants, mais il n’a pas pu ne pas être en contact avec, en particulier, la CIA, qui coordonnait alors les soutiens occidentaux aux milices islamistes afghanes.

C’est peu avant la défaite de l’URSS que, selon Lawrence Wright (The Looming Tower : Al Qaeda and the Road to 9/11, Alfred Knopf, 2006), Al-Qaïda – « la base », en arabe – est fondée en Afghanistan par Ben Laden et un médecin égyptien, Ayman al-Zawahiri, lors d’une réunion secrète le 11 août 1988. Ben Laden apparaît dès l’abord comme son chef incontesté. La découverte plus tard d’une cache située à Kandahar où Al-Qaïda gardait des quantités d’archives et d’enregistrements de ses dirigeants et de membres de second rang sur une durée de quinze années donnera à la CIA l’occasion de mieux appréhender l’homme qui l’a défiée. En 2008, l’universitaire californien Flagg Miller, qui a travaillé sur ce matériel classifié où Ben Laden parle, en confiance, à ses propres ouailles, en tirera la conclusion que l’homme qu’il appelle l’« ascète audacieux » disposait d’un indéniable talent propre à séduire ses émules : un verbe mêlant « poésie tribale, références coraniques et allusions mystiques ». Il décrit aussi un être animé d’une inébranlable conviction et chez qui l’obsession antiaméricaine devient dominante à partir de la fin des années 1990.

La suite des événements consolide les certitudes de Ben Laden. Le 2 août 1990, le président George Bush père lance ses troupes à l’assaut de l’Irak, qui a annexé le Koweït par la force. Cette guerre occidentale s’accompagne d’une acceptation par l’Arabie saoudite de la présence d’un contingent américain sur son territoire. Or, celui-ci y reste une fois la guerre terminée. Aux yeux d’Oussama, en autorisant des non-musulmans à souiller la terre la plus sainte de tout l’Islam, la monarchie des Saoud devient ipso facto « impie ». Dès lors, son renversement constitue une obligation sacrée dans la longue marche vers le retour à la pureté originelle de l’islam. En revanche, ce renversement ne peut être un impératif immédiat. Il est un aboutissement. Car la guerre sainte, dans sa version Ben Laden, n’est pas une libération territoriale. Là sera l’innovation majeure d’Al-Qaïda : le djihad n’a pas de territoire spécifique, il se mène partout, en terre d’islam et ailleurs, à commencer contre ses ennemis essentiels, « les juifs et les croisés », c’est-à-dire les chrétiens.

Dès lors, le parcours d’Oussama devient une errance. En 1991, l’Arabie, qui se méfie de ce jeune prêcheur plus strict qu’un wahhabite, lui retire sa nationalité saoudienne et l’expulse de son territoire. Avec quelques fidèles, il repart pour l’Afghanistan. Comme les dirigeants afghans d’alors ne veulent pas plus de lui, il se réfugie au Soudan. On est en 1992, et il va y rester quatre ans, prospérant financièrement et développant son organisation, protégé par un régime militaire lié aux islamistes locaux. Mais, pressé par Washington et Riyad, Khartoum finit par lui demander de partir. Entre-temps, les talibans se sont emparés du pouvoir à Kaboul. Le 16 mai 1996, Ben Laden est de retour en Afghanistan. Il y trouve enfin un régime accueillant, dont le chef, le mollah Omar, lui offre aussi sa protection. La culture sociopolitique des talibans, d’un puritanisme patriarcal extrême, le séduit. Il s’installe près de Jalalabad, proche de la zone tribale pakistanaise. Sa première fatwa sera pour appeler les soldats américains à évacuer la terre bénie de son Arabie natale. Bientôt, il ouvre un premier camp d’entraînement pour ses recrues. Des milliers de personnes, peut-être une ou deux dizaines de milliers, y seraient passées.

26 février 1993. New York.La première attaque

Ben Laden frappe une première fois les États-Unis. Un véhicule bourré d’explosifs placé dans le parking d’une tour du World Trade Center explose, faisant six morts et un millier de blessés. Un des organisateurs majeurs de l’attentat, le Pakistanais Ramzi Youssef, s’avérera être membre d’Al-Qaïda. Son oncle, Khalid Cheikh Mohammed, en est un des fondateurs et sera considéré comme le concepteur des attentats du 11 septembre 2001. Divers autres attentats, réussis ou avortés, vont suivre, dont le plus spectaculaire est perpétré le 25 juin 1996 à Khobar, en Arabie, et vise un immeuble où résidaient des militaires américains (19 soldats tués, des centaines blessés). « Tuer les Américains et leurs alliés, civils comme militaires, est un devoir personnel pour tout musulman », lancera Ben Laden dans une fatwa en 1998.

26 janvier 1998,Washington. Les néoconservateurs et l’obsession Saddam

Pendant ce temps, les dirigeants américains se focalisent en priorité sur l’Irak. Dix-huit intellectuels et politiciens, sous la houlette du Projet pour un nouveau siècle américain (PNAC, un groupe de réflexion dont le nom porte l’ambition : faire des États-Unis la nation hégémonique du XXIe siècle), publie une lettre ouverte au président Bill Clinton. Ils l’appellent à rompre avec la ligne tenue jusqu’alors face à l’Irak, faite de sanctions certes contraignantes, mais qui, estiment-ils, se soldent par un échec. On trouve parmi eux des nationalistes agressifs, comme Donald Rumsfeld ou John Bolton, mais surtout des néoconservateurs (Bill Kristol, Paul Wolfowitz, Robert Kagan, Francis Fukuyama et d’autres), une école de pensée dont la cote monte ces dernières années. Il faut, écrivent-ils, changer de stratégie et viser « le renversement de Saddam Hussein » avant qu’il ne se dote d’« armes de destruction massive », nucléaires, chimiques et bactériologiques. L’expression et son acronyme, les ADM, sont appelés à connaître un avenir florissant. Leurs propagateurs prônent une position sans ambiguïté envers l’Irak : la « seule stratégie acceptable », écrivent-ils, consiste à « avoir la volonté d’engager une action militaire, dès lors que la diplomatie a clairement échoué ». Cette attitude masque mal un ressentiment : la guerre du Golfe, huit ans plus tôt, leur est restée comme un os en travers de la gorge. Comme si Saddam, le satrape que l’Amérique n’avait pu faire tomber, avait fait la démonstration que leur nation n’était pas toute-puissante.

Les néoconservateurs sont apparus aux États-Unis dans les années 1970. Initialement, ils se préoccupent du domaine socio-économique et contestent le modèle de l’État-providence. Bientôt, ils élargissent leurs centres d’intérêt à la géopolitique et font du Moyen-Orient leur terrain d’expérimentation préféré, l’Irak de Saddam Hussein et la République islamique d’Iran incarnant les deux menaces pour l’Occident. Dans la foulée des années Reagan (président de 1981 à 1989), clôturées par l’effondrement du communisme, ils développent aussi une vision expansionniste de la promotion de la démocratie, si besoin par la force. Progressivement, leur alliance se renforce avec les nationalistes agressifs, une tendance plus ancienne, déjà représentée par deux figures appelées à une grande carrière : Dick Cheney et Donald Rumsfeld. La chute du mur de Berlin, en 1989, les renforce tous dans leurs convictions. Charles Krauthammer, un idéologue du néoconservatisme, voit dans la fin du communisme le « moment unipolaire » tant espéré. Washington n’a plus d’adversaires.

Optimiste, en 1992, Francis Fukuyama pronostique la « fin de l’histoire » : le modèle de la démocratie capitaliste américaine serait devenu indépassable. Plus pessimiste, Samuel Huntington soutient l’année suivante la thèse du « choc des civilisations ». L’Amérique et l’Occident sont confrontés à d’immenses menaces : la Chine, l’islam, les Latinos. L’harmonie d’un côté, la confrontation de l’autre, en apparence leurs thèses sont incompatibles. Or, les deux hommes sont neocons, selon le vocable qui commence à s’imposer aux États-Unis. C’est que, pour l’un comme pour l’autre, l’avenir est à la domination de l’Amérique, seule puissance disposant de la vertu capable de bien régir l’univers. En 1996, deux intellectuels phares du néoconservatisme, Robert Kagan et William Kristol, publient un article dans la très sélecte revue Foreign Affairs, où ils présentent « l’hégémonie mondiale bienveillante » des États-Unis, si besoin légitimement imposée par la force, comme relevant de l’ordre naturel des choses. Lorsque, en janvier 1998, les dix-huit envoient leur lettre à Clinton, les neocons ne sont pas encore au pouvoir. Mais leur mouvance a pris une place grandissante. Elle dispose de nombreux élus, d’opulents clubs de réflexion, de revues influentes et d’une chaîne de télévision à sa dévotion, Fox News, lancée en 1996. Trois ans plus tard, de nombreux signataires de l’appel à Clinton peupleront les bureaux de la Maison-Blanche.

7 août 1998. Nairobi (Kenya), Dar es-Salaam (Tanzanie). Les avertissements

Des camions bourrés d’explosifs conduits par des kamikazes sont lancés contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie. Les attentats font 224 morts et des milliers de blessés. Al-Qaïda les revendique assez vite. C’est une première. Bill Clinton ordonne de bombarder des sites soupçonnés d’abriter ses membres en Afghanistan et au Soudan. Les États-Unis obtiennent à l’ONU l’imposition de sanctions contre l’Afghanistan tant qu’il n’aura pas livré le chef terroriste. Mais les dirigeants américains continuent de percevoir l’Irak comme leur menace prioritaire.

7 juin 1999.Washington. Ben Laden sur la liste des « dix terroristes les plus recherchés »

Le FBI offre 5 millions de dollars à quiconque permettra sa capture. Huit mois plus tôt, Ben Laden avait été mis en examen en son absence par un grand jury pour son rôle dans les attentats au Kenya et en Tanzanie.

Été 1999. Afghanistan. La préparation des attentats

On sait aujourd’hui que la tête pensante du 11-Septembre, Khaled Cheikh Mohammed, a suggéré à Ben Laden dès 1996 de mener une opération d’envergure contre les États-Unis en détournant des avions de ligne. Mais les premiers signaux perçus par les services de renseignement occidentaux évoquant des « opérations aériennes » d’Al-Qaïda ne datent que de mi-1999. Au sein de l’organisation terroriste, peu sont au courant. Ce n’est qu’en 2001, lors d’une réunion en Afghanistan du conseil suprême (choura) de « la base », que Ben Laden présentera le plan : attaquer aux États-Unis deux bâtiments gouvernementaux et deux autres symbolisant la société américaine. Il se heurte visiblement à une opposition. Plusieurs membres de la direction d’Al-Qaïda rompent. Ils craignent qu’en commettant un tel acte, l’organisation se prive de la protection que les talibans lui ont offerte jusque-là.

15 Janvier 2000.Los Angeles. Les premiers terroristes arrivent aux États-Unis

Partis de Bangkok, Nawaf al-Hazmi et Khalid al-Mihdhar, deux Saoudiens, arrivent en Californie et s’inscrivent à des cours de pilotage. Djihadistes expérimentés, ils font partie des premières recrues de Khaled Cheikh Mohammed. Mais leur faible niveau d’anglais les empêche de progresser rapidement. Plus tard, un groupe arrive en provenance d’Allemagne. Il inclut Mohammed Atta, Marwan al-Shehhi et Ziad Jarrah, tous auparavant instruits dans les camps de Ben Laden. Ils sont éduqués et maîtrisent relativement bien l’anglais. Hani Hanjour, qui a déjà appris le pilotage, arrive le 8 décembre 2000 à San Diego et suit des cours en Arizona pour s’améliorer. Les autres arrivent au fur et à mesure en 2001 et se dispersent à travers le territoire.

12 octobre 2000.Aden. Le dernier avertissement

Cette fois, c’est un destroyer lance-missiles américain, l’USS Cole, qui est victime d’un attentat-suicide dans le port d’Aden, au Yémen. 17 marins sont tués et 39 blessés. Les États-Unis sont, sans conteste, l’ennemi prioritaire d’Al-Qaïda. Empêtrées dans l’enquête, ni l’administration Clinton ni celle de George Bush junior (élu trois semaines après cet attentat) ne réagiront à l’attaque par des mesures de rétorsion militaires.

juin 2001. Washington, amman. Le cafouillage du renseignement

Hormis les têtes pensantes – Ben Laden, Zawahiri, Cheikh Mohammed –, seules quelques dizaines de membres d’Al-Qaïda participent aux préparatifs. Dans l’année qui précède, des organes de renseignement américain, britannique, jordanien, israélien et autres captent des informations indiquant qu’Al-Qaïda prépare des attaques d’envergure. Mais l’idée maîtresse de l’attaque – le détournement d’avions civils pour les faire exploser sur des bâtiments américains symboliques – échappera à tous les services qui pistent les activités d’Al-Qaïda. Aux États-Unis, les diverses commissions formées après le 11-Septembre concluront toutes que le repli sur soi de ces agences et leur refus de partager entre elles les informations ont joué un rôle cardinal dans cette faillite du renseignement. Dès juin 2001, par exemple, Richard Clarke, ex-conseiller au contre-terrorisme du président Bush père, qui travaille de nouveau pour son fils à la Maison-Blanche, est convaincu qu’Al-Qaïda prépare une très grosse opération. Le chef de la CIA partage son avis. Mais ils ne savent ni quoi ni où. Début juillet, Clarke met les seize agences du renseignement américain en état d’« alerte générale ». Il écrira plus tard : « Quelque part, la CIA avait une information selon laquelle deux personnes connues comme terroristes d’Al-Qaïda étaient entrées aux États-Unis. Quelque part, le FBI avait une info selon laquelle des choses étranges se passaient dans des écoles de pilotage américaines. Mais aucune de ces informations ne m’est jamais parvenue à la Maison-Blanche. » En juillet, les services jordaniens alertent leurs homologues américains : Al-Qaïda prépare une opération pour « les mois à venir ». Nom de code : « le grand mariage ». Elle « inclut des avions », ajoutent-ils. Le 6 août, le PDB (President’s Daily Brief), cette note confidentielle qu’un président reçoit chaque jour de la CIA, est titré : « Ben Laden est déterminé à frapper les États-Unis. » Bientôt, le FBI signale des « activités suspectes » sur le territoire qui laissent penser à la préparation de « prises d’otage ou d’autres types d’attaques ». Ces alertes éparses et peu précises n’aboutissent à rien.

17-20 juillet 2001. Berlin. « Tapis d’or » ou « tapis de bombes »

Pour la troisième fois, sous la houlette de Francesc Vendrell, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, des diplomates chevronnés et des responsables des services spéciaux de plusieurs pays se rencontrent pour débattre de la pacification de l’Afghanistan, où la guerre civile perdure, et parler aussi de Ben Laden. On a là, cette fois, des Américains, des Pakistanais, des Russes et des Iraniens. Deux réunions, en novembre 2000 puis en mars 2001, ont déjà eu lieu à Berlin, en présence des talibans et d’autres partenaires potentiels pour stabiliser la région (les Saoudiens, entre autres). Contrairement aux réunions précédentes, les talibans sont cette fois absents, mais l’ISI, le service de renseignement pakistanais, est là pour présenter leur point de vue. Ces rencontres sont informelles : on avance des idées, et les propos de couloir sont plus importants que les séances plénières.

La diplomatie américaine tente de rallier les parties afghanes à l’idée d’un gouvernement d’unité nationale à Kaboul. En contrepartie, les talibans se verraient bénéficier d’une acceptation internationale (leur gouvernement n’est pas reconnu par l’ONU) et surtout du passage d’un gazoduc traversant leur pays, pour lequel les pétroliers américains sont disposés à consentir beaucoup d’efforts. Les États-Unis ont aussi une demande : ils veulent Ben Laden. Cela fait des années que Washington est engagé dans des tractations avec les factions afghanes, talibans inclus, dont le grand journaliste pakistanais Ahmed Rashid a relaté le détail dans L’Ombre des talibans (Autrement, 2001). À Berlin, les Américains renouvellent leur exigence : que Ben Laden leur soit livré et les camps d’entraînement d’Al-Qaïda démantelés. La rencontre n’aboutira pas plus que les précédentes. Le mollah Omar, chef des talibans, reste inébranlable. Par deux fois, Turki al-Fayçal, le patron des services spéciaux saoudiens, avait déjà tenté de le convaincre de lâcher Ben Laden – sans succès.

Selon une source ayant participé aux discussions de Berlin, un Américain, perdant patience, aurait dit aux gens de l’ISI de passer aux talibans ce message : s’ils acceptent un gouvernement national et livrent Ben Laden, ils auront droit à un « tapis d’or ». S’ils refusent, ce sera « un tapis de bombes ». De ces propos, on pourrait conclure que, face à la menace, Ben Laden a décidé de passer à l’action avant que les Américains ne le fassent. En novembre 2001, j’avais interrogé Thomas Simons, qui dirigeait la délégation américaine à Berlin. Sa réponse, alors : « Il est possible qu’un participant américain ait cru malin, après quelques verres, d’évoquer le tapis d’or et le tapis de bombes. Mais rien de la sorte n’a été dit en réunion, ni par moi ni par aucun autre Américain. Faire une lecture rétrospective de la réunion de Berlin en sachant ce qui s’est passé le 11-Septembre serait anachronique. » L’ambassadeur soupçonnait les services pakistanais de diffuser cette anecdote pour faire porter à Washington une part de responsabilité dans la décision de Ben Laden de passer à l’acte six semaines plus tard.

Reste que les États-Unis ont continué d’entretenir des contacts informels tous azimuts avec les talibans. Avec une seule idée en tête : Ben Laden contre des garanties politiques et économiques. En mars, une délégation des talibans avait même été discrètement invitée à Washington. Le dernier contact connu est celui de Christina Rocca, sous-secrétaire d’État chargée de l’Asie, qui rencontra l’ambassadeur taliban à Islamabad, la capitale pakistanaise, le 2 août 2001. Même si certains talibans avaient envoyé des messages ambigus sur un possible « lâchage » de Ben Laden, il semble que jamais le mollah Omar n’envisagea d’y acquiescer. Ce qui est sûr, c’est qu’en 2001 Ben Laden apparaît de plus en plus pressé d’agir.

23 août 2001. New York. « L’homme qui savait »

John Patrick O’Neill est-il le héros ignoré et jalousé par ses pairs qui a anticipé les attentats du 11-Septembre et que ses supérieurs ont boudé ? Ou est-il un baroudeur du FBI aux méthodes musclées qui a pu avoir quelques intuitions, mais qui était peu fiable et avec qui peu de ses confrères s’entendaient ? À ce jour, les milieux du renseignement américains restent divisés. Cet homme massif, d’origine irlandaise, entre au FBI en 1976, à 24 ans. Il gravit les échelons et se spécialise dans le contre-terrorisme, jusqu’à devenir le chef de ce département en 1995. La même année, au Pakistan, il obtient qu’on lui livre Ramzi Yousef, la cheville ouvrière de l’attentat perpétré au World Trade Center en 1993. Dès lors, tandis que les dirigeants se focalisent sur la « menace irakienne », O’Neill n’a, lui, qu’une obsession : Al-Qaïda et le risque d’attentats aux États-Unis. Il interroge Yousef sans rechigner sur les moyens. Il participe à l’enquête sur l’attaque de Khobar (voir plus haut). En 1998, il contribue à la rédaction d’un rapport où il juge son pays impréparé face au terrorisme. Et il crée une « unité Ben Laden » au FBI. D’aucuns se gaussent : « Al-Qaïda, ce n’est pas une affaire de police fédérale ! » Mais lorsque, trois mois plus tard, les ambassades américaines à Nairobi et à Dar es-Salaam sont attaquées, il obtient d’être nommé chef de l’enquête.

Mais plus O’Neill s’investit, plus il se heurte aux réticences de ses pairs, CIA en tête. Car plus il progresse, plus il suspecte l’Arabie saoudite de jouer un double jeu. Suspicion dérangeante : l’Arabie n’est-elle pas, après Israël, le meilleur allié des États-Unis au Moyen-Orient ? Quand, en 2000, il dirige l’enquête du FBI après l’attentat au Yémen contre le porte-avions USS Cole, il entre immédiatement dans un conflit virulent avec l’ambassadrice américaine locale, Barbara Bodine, qui exige son renvoi. Elle l’obtient après deux mois d’une intense bataille où, de rage et d’anxiété mêlées, O’Neill a perdu dix kilos. Ses tentatives pour retourner au Yémen sont vaines. Il ressent un sentiment d’abandon. Mais plus ce sentiment enfle en lui, plus il est convaincu de suivre le bon filon. Il multiplie les conférences où il clame que le terrorisme est devenu « transnational », que Ben Laden en est la figure de proue et qu’il faut se préparer à des attaques d’un type nouveau causant « un très grand nombre de victimes ». Il appelle à une réorganisation des services spéciaux, fondée sur la multiplication des échanges d’informations. Son rapport finit au fond d’un tiroir. Seul un haut responsable le défend : Richard Clarke, le coordinateur national pour la sécurité à la Maison-Blanche. Mais les chefs des grandes agences – CIA, FBI, NSA, etc. – lui tournent le dos.

D’autant qu’O’Neill trimbale quelques casseroles. Divorcé, il aime beaucoup les femmes. Dans ce métier, ce type d’attitude est jugé risqué – oubliez James Bond ! Et puis, il mène grand train, il est endetté. O’Neill est aussi accusé de négligences. En juillet 2000, il sort d’une salle de conférences pour téléphoner et y oublie une mallette avec du matériel « hautement classifié ». Il fait l’objet d’une enquête interne. Bref, l’ambiance autour de lui n’est pas de chaude camaraderie. Fin juillet 2001, il quitte le FBI après vingt-cinq ans de service pour un job lucratif (il aime aussi l’argent). Le 23 août, il devient patron de la sécurité du World Trade Center.

Lorsque le premier avion s’encastre dans la tour nord, il s’y trouve, dans son bureau du 34e étage. Il appelle sa compagne : « Val, c’est horrible. Il y a des corps déchiquetés partout », hurle-t-il. Il envoie deux ou trois SMS puis s’affaire à organiser les sauvetages. John O’Neill meurt lors de l’effondrement de la tour sud. Son corps sera identifié, dix jours plus tard, dans les décombres d’un tunnel qui y menait. Depuis, des livres, des films et des séries lui ont été consacrés, dont, dès 2003, The Man Who Warned America (« L’homme qui avait prévenu l’Amérique », William Morrow, 2003, non traduit), de Murray Weiss, et le documentaire The Man Who Knew (« L’homme qui savait »), de Lawrence Wright, en 2006.

9 septembre 2001. Khwaja Bahawddin(vallée du Panchir). La mort du Lion

Ahmed Chah Massoud, dit le « Lion du Panchir », ou encore le « commandant Massoud », chef de l’Alliance du Nord et principal adversaire des talibans et d’Al-Qaïda en Afghanistan, est assassiné par deux terroristes tunisiens venus de Belgique sous une fausse identité de journalistes. Des indices sérieux laissent entrevoir la main d’Al-Qaïda derrière cet attentat.

10 septembre 2001. South Portland (Maine). Mohammed Atta et la « cellule de Hambourg »

Ce soir-là, Mohammed Atta dîne rapidement dans un boui-boui puis fait quelques emplettes au centre commercial avant de revenir vers la chambre d’hôtel qu’il loue dans un banal établissement. Il est dans le Maine, un État frontalier du Canada. Abdulaziz al-Omari, autre membre d’Al-Qaïda, l’accompagne. Personne ne saura jamais si Atta s’est endormi ce soir-là. Mais lui sait alors que, si Dieu le veut, ce sera sa dernière nuit sur terre. Dix jours auparavant, il a eu 33 ans. Atta est le chef du commando de dix-neuf membres qu’Oussama Ben Laden a choisi pour s’emparer de quatre avions et les projeter sur des cibles soigneusement déterminées.

Atta est égyptien. Né dans une famille assez aisée, il est éduqué. C’est pour cela que Ben Laden l’a personnellement désigné pour diriger ce commando. Et pour ses capacités de meneur d’hommes. Ses amis l’appellent l’« Amiral », comme le soulignera quelque mois plus tard l’écrivain libanais Elias Khoury. Depuis 1990, il est installé en Allemagne. Un diplôme égyptien d’architecture en poche, il a décidé d’y suivre des cours d’urbanisme à l’université de technologie de Hambourg. Là, il va évoluer vers un djihadisme de plus en plus radical. Le 1er novembre 1998, il loue un appartement au 54 Marienstrasse. Le lieu devient le repaire d’un groupe grossissant de musulmans attirés par son discours. Une fois le drame advenu, la police allemande notera avec effarement que 29 personnes avaient fourni son appartement pour adresse, dont plusieurs des terroristes du 11-Septembre. Il était leur chef, leur boîte aux lettres et leur coordinateur. Sa première rencontre avec Ben Laden n’est intervenue que fin novembre 1999, lors d’un voyage secret en Afghanistan. Le chef d’Al-Qaïda a instantanément la certitude d’avoir trouvé son homme. Bientôt, pourtant, la CIA place Atta sous surveillance. Les services allemands aussi. Mais ni les uns ni les autres ne s’inquiètent, même lorsqu’il envoie des dizaines d’e-mails à des écoles de pilotage aux États-Unis pour se renseigner sur les cours qui y sont dispensés. La police antiterroriste allemande mettra des années à se relever de son incurie.

Lorsque Atta s’installe aux États-Unis, en juin 2000, les autorités américaines n’y font aucunement obstacle. Il ne fait pas qu’y obtenir son diplôme de pilote : à partir du 21 décembre suivant, il ne cesse de voyager à l’intérieur du pays où ont pénétré, en ordre dispersé, tous ceux qui commettront les attentats. Un jour il est en Californie, un autre en Floride ; il va aussi en Géorgie, au Massachusetts, au Nevada et ailleurs. Plus tard, les enquêteurs trouveront aussi trace de son passage en Espagne, au Royaume-Uni et en Suisse au cours des quinze mois précédant les attentats. Dans ces pays aussi, il se déplace constamment.

Durant toute cette période, il passe sous tous les radars. Comme lui, deux autres terroristes du 11-Septembre (Marwan al-Shehhi et Ziad Jarrah) et plusieurs acolytes (Ramzi Ben al-Shibh, Saïd Bahaji, Zakariya Essabar, Mounir al-Motassadeq et Abdelghani Mzoudi) ont fait partie de la « cellule de Hambourg ». Ben al-Shibh, qui joua un rôle clé dans la préparation des attentats, aurait dû y participer, mais, à quatre reprises, le visa américain lui avait été refusé.

À 5 h 30, ce matin-là, Atta et al-Omari rejoignent dans une voiture de location l’aéroport de Portland en dix minutes. De là, ils s’envolent pour Boston, situé à 180 kilomètres. À l’aéroport de Logan, ils retrouvent trois acolytes. Tous montent dans un vol d’American Airlines pour Los Angeles, qui décolle à 7 h 59. Les attentats les plus spectaculaires de l’ère contemporaine sont enclenchés.

« Le parcours de Ben Laden est très lié Au Pakistan et à l’Afghanistan »

Alix Philippon

« La jeunesse de la classe moyenne supérieure, plutôt libérale et occidentalisée, se réjouissait de l’humiliation infligée à la première puissance mondiale, bien au-delà des bases de soutien habituelles du djihadisme », explique la politiste, qui se trouvait au Pakistan, dans les locaux de l’Alli…

[Djihad]

Robert Solé

EN FÉVRIER 2001, Oussama Ben Laden est désigné par le directeur de la CIA, George Tenet, comme l’ennemi public numéro 1 des États-Unis. Le chef d’Al-Qaïda incarne alors une nouvelle forme de guerre sainte, le djihad global.

L’Europe à la pointe de l’antiterrorisme

Jenny Raflik

L’histoire du terrorisme a longtemps été européenne. Apparu avec la Révolution française, le mot désigne d’abord les partisans de la politique de terreur menée par Robespierre. Son utilisation se diversifie rapidement. Dans les années 1860-1870, il renvoie, dans l’Europe des « n…