Petite et grande histoire d’une révolution

Temps de lecture : 20 minutes

Laissez tomber le Tabasco ! Votre Bloody Mary n’en a plus besoin depuis qu’au Brésil le chercheur Agustin Zsögön a trouvé le moyen de créer une tomate épicée comme un piment. Ce biologiste, spécialiste des plantes, a utilisé la technologie CRISPR – celle-là même qui vient d’être distinguée par le prix Nobel – pour activer dans ce légume-fruit certains gènes producteurs de capsaïcine, le composé chimique qui donne le piquant. Et voilà un Bloody Mary génétiquement modifié ! Si vous n’avez jamais entendu parler de CRISPR, cet outil d’édition des génomes au nom imprononçable, c’est le moment de découvrir son incroyable histoire. Le terme « révolutionnaire » n’est pour une fois pas galvaudé : capable de créer des tomates pimentées comme des humains génétiquement modifiés, CRISPR va changer l’humanité.

Souvent, les grandes découvertes relèvent du hasard. Après quoi, il faut de la curiosité et de la pugnacité. Nous sommes en 2003. L’intérêt de la chercheuse française Christine Pourcel s’éveille lorsque, sous la lentille de son microscope, elle discerne une séquence d’ADN très particulière dans la souche bactérienne qu’elle est en train d’étudier. Dans son laboratoire de la faculté Paris-Sud, sur le plateau d’Orsay, la microbiologiste travaille sur un contrat pas banal : réaliser l’analyse de l’ADN de Yersinia pestis – l’agent de la peste – pour le compte de l’armée française, qui veut en savoir plus sur ces bactéries hautement pathogènes susceptibles d’être utilisées comme arme de guerre.

Le chromosome bactérien qu’elle examine est inhabituel : la suite des lettres de l’ADN (les quatre bases A, T, G et C) qui le compose est agencée en courtes séquences qui se répètent tout au long du bâtonnet, séparées par des espaces eux aussi constitués de lettres. Ce qui est fort curieux, c’est que ces séquences se lisent dans les deux sens (par exemple GTATG) : ce sont donc des palindromes. Mais à quoi riment-ils ? Et à quoi correspondent les espacements ? Il va falloir déchiffrer ce rébus génétique.

Pendant que Christine Pourcel et ses collègues s’interrogent, un jeune doctorant arpente les marais salants de Santa Pola, au sud de la ville d’Alicante, en Espagne. Francisco Mojica récolte des échantillons de terrain où prospère la bactérie Haloferax mediterranei, son objet d’étude. À son étonnement, l’analyse du génome de ce micro-organisme révèle la même structure que celle de la souche pesteuse de Christine Pourcel : un palindrome de 30 lettres qui se répète entre des séquences – changeantes – de 36 lettres. Le scientifique espagnol et la chercheuse française ont alors la même idée : s’intéresser non aux palindromes, mais aux espacements.

Un logiciel de reconnaissance de séquences génétiques va leur permettre, chacun de leur côté, de faire une première découverte : les suites de lettres constituant les espaces sont des morceaux d’ADN de virus qui ont attaqué la bactérie ; cette dernière les a intégrés dans son propre génome. Mais pourquoi ? Et si, avancent les chercheurs, cela permettait au micro-organisme de se défendre contre de futures infections ? La bactérie aurait ainsi inventé une sorte de vaccin…

Francesco Mojica baptise ces arrangements génétiques du nom de CRISPR – pour clustered regularly interspaced short palindromic repeats (en français : « répétitions palindromiques courtes, regroupées et régulièrement réparties »). Il publie sa découverte dans les revues scientifiques en 2005, en même temps que Christine Pourcel. Tous les chercheurs en microbiologie comprennent qu’il s’agit là de quelque chose d’important. Organismes vieux de plus de trois milliards d’années, les bactéries ont forgé au cours de leur évolution un système de défense contre les virus qui semble redoutablement efficace. Mais en science, il faut apporter la preuve expérimentale de ce que l’on avance. Elle va émerger deux ans plus tard… grâce à des marchands de yaourts.

Rodolphe Barrangou est, à l’époque, « food scientist » chez Danisco, une société qui vend des ferments lactiques à l’industrie agroalimentaire. Parmi eux, Streptococcus thermophilus, la bactérie qui donne son bon goût acidulé au yaourt. Barrangou surveille ce micro-organisme comme le lait sur le feu. Si Streptococcus thermophilus est attaquée par des virus (on les appelle les bactériophages), ce sont des dizaines de milliers de litres de matière première lactée qui finissent à l’égout !

Pour en savoir plus sur la façon dont la bactérie se défend, Barrangou et ses collègues explorent son génome à la recherche des séquences CRISPR. Ils montrent comment les séquences virales correspondent aux espaces entre les palindromes. Ils les retirent, et soudain la bactérie n’est plus protégée. Enfin, ils soupçonnent l’action d’une enzyme dénommée Cas9 (pour CRISPR associated protein 9) qui semble jouer un rôle actif dans le système de défense de la bactérie. Oui, mais lequel ? Nous sommes en 2007, il va encore falloir quelques années pour que les pièces du puzzle s’assemblent.

Peu à peu, au fil des publications scientifiques, se révèle une incroyable machinerie lovée dans les quelques micromètres d’un organisme à une seule cellule. La bactérie, on l’a vu, a intégré des morceaux d’ADN viral dans son génome et les a encadrés de panneaux de signalisation, les palindromes. Mais comment fait-elle pour lutter contre les attaques renouvelées des virus ? Intervient ici l’enzyme Cas9, dont Barrangou avait soupçonné l’importance.

Cas9 est une enzyme « trancheuse », une autre belle invention de la nature au service des bactéries. Elle fonctionne comme des ciseaux moléculaires qui coupent dans la séquence virale pour la détruire. Mais comment l’enzyme se débrouille-t-elle pour trouver sa cible et trancher très précisément dans le brin d’ADN ? Il lui faudrait un guide… Il manque encore un élément majeur au puzzle CRISPR. C’est une chercheuse française, aujourd’hui Prix Nobel de chimie, qui va poser la dernière pièce : Emmanuelle Charpentier.

Passée par l’Institut Pasteur et la Rockefeller University de New York, Charpentier est spécialiste de microbiologie et de génétique. Son sujet : l’exquise complexité des molécules en mouvement au sein de chaque cellule vivante. Au centre, il y a l’ADN. Imaginons cette molécule comme un matériau de construction qui, en outre, renfermerait les instructions nécessaires à la fabrication des organismes vivants. Un peu comme si le plan de la pyramide de Khéops était contenu dans chacune des pierres de cet édifice.

Dans le noyau de la cellule, l’ADN s’agence en chromosomes. Eux-mêmes sont les supports des gènes, fragments d’ADN qui s’échelonnent sur les chromosomes comme des perles sur un chapelet. C’est à partir de l’information contenue dans les gènes que se construit un être vivant. Pour cela, un ballet moléculaire se met en branle : la séquence d’ADN est copiée, décodée et finalement mise en œuvre pour produire les protéines qui fabriquent l’organisme et lui permettent de fonctionner : tissus, muscles, organes, couleur des yeux, taille… À l’origine de chaque trait physique, de chaque fonction corporelle, une protéine.

À chaque étape du processus, on retrouve un même agent : l’ARN. Une sorte de « molécule à tout faire » dans la cellule qui transcrit le code génétique de l’ADN, transfère l’information, assure le contrôle qualité… Autant dire qu’il existe plusieurs types d’ARN, accomplissant différentes tâches. Et justement, Emmanuelle Charpentier en découvre de nouveaux dans le système CRISPR.

Nous sommes en 2009. Dans son laboratoire de l’université de Vienne, en Autriche, la chercheuse étudie les gènes de la bactérie qu’elle a choisie comme organisme-modèle : Streptococcus pyogenes. Elle y repère une abondance de petits ARN situés non loin des séquences CRISPR : l’un, appelé « CrARN » (« Cr » pour CRISPR), est la traduction de l’ADN du virus. Il joue un rôle dans la défense de la bactérie, mais il n’est pas le seul. Emmanuelle Charpentier en découvre un autre : le « TracARN » (« trac » pour trans-activating). On a donc deux ARN essentiels au bon fonctionnement du système. Deux pièces de l’arsenal. La Française a alors cette intuition : CrARN et TracARN se lient pour former un ARN guide. Ce dernier conduit l’enzyme Cas9 vers sa cible, l’ADN du virus, pour qu’il soit tranché par les ciseaux moléculaires. Charpentier effectue les vérifications et présente ses résultats en 2010 devant des collègues bluffés. Le système CRISPR-Cas9 qu’elle décrit est parfaitement fonctionnel.

Fort bien. Mais en quoi tout cela nous concerne-t-il, nous, humains, qui ne sommes pas des bactéries ? Dans la publication scientifique d’Emmanuelle Charpentier, qui s’est associée avec la chercheuse américaine Jennifer Doudna, il y a une information considérable : CRISPR-Cas9 est un système que l’on est capable de programmer artificiellement en laboratoire : on peut donc l’utiliser, in vitro et in vivo, pour modifier les génomes et pas seulement pour trancher dans l’ADN d’un virus. Une fois la coupe effectuée par Cas9, la cellule active des mécanismes de réparation naturels que les chercheurs arrivent à détourner à leur profit. On peut ainsi enlever une séquence génétique défectueuse, en ajouter une nouvelle… Et une fois la manipulation effectuée, l’ADN se restaurera.

L’expression « ciseaux moléculaires » employée par les médias pour décrire CRISPR ne lui rend pas justice : le système est bien plus qu’un simple découpage. Le terme « édition des génomes » exprime plus clairement ce qui est à l’œuvre : tout comme un traitement de texte sur ordinateur, CRISPR-Cas9 coupe, supprime, cherche-remplace et copie-colle dans l’ADN d’un organisme. Le mécanisme d’immunité des bactéries, résultat de milliards d’années d’évolution, s’est transformé en un outil biotechnologique puissant, rapide et peu cher, à la disposition de tous ceux qui veulent manipuler les gènes des bactéries, des plantes, des animaux, et bien sûr… des humains. Cela semble si facile aux biologistes ! Il suffit d’une séquence ARN guide et d’une enzyme Cas9, que l’on peut commander sur Internet à des sociétés spécialisées. On se sert de logiciels en libre accès pour dessiner les expérimentations, et n’importe quel laboratoire convenablement outillé peut se lancer.

La publication de l’article de Charpentier et de Doudna le 28 juin 2012, dans la revue américaine Science, électrise les chercheurs. Dans les labos de biologie du monde entier, c’est la folie CRISPR ! Chacun veut essayer le nouvel outil sur son organisme modèle favori : souris, mouche, plante Arabidopsis, ver nématode ou poisson-zèbre. CRISPR-Cas9 permet aux scientifiques de… faire de la science, c’est-à-dire d’accumuler des connaissances sur les processus fondamentaux qui régissent le vivant.

Ainsi, des biologistes étudient l’expression du gène yellow situé sur le chromosome X d’une mouche drosophile mâle. Ils éditent ce gène avec CRISPR et créent des insectes au corps tacheté de jaune. Les chercheurs peuvent aussi produire en masse des souris dites « knock-out » : des animaux que l’on a manipulés pour rendre inactifs un ou plusieurs de leurs gènes (d’où le terme K.-O.). Ce genre d’expérimentation n’est pas un amusement pour savant farfelu façon Cosinus : cela permettra peut-être de trouver des solutions pour les malades du cancer affaiblis par la fonte de leurs muscles. Les souris knock-out sont, du reste, d’excellents modèles pour les maladies humaines puisque l’organisation de leur ADN et l’expression de leurs gènes sont similaires aux nôtres.

Les humains, justement. Dès 2013, l’outil CRISPR-Cas9 est essayé sur des cellules d’Homo sapiens, et ça marche ! La publication de Charpentier et de Doudna n’en faisait pas mention pour la simple raison que les deux chercheuses avaient travaillé sur des bactéries, organismes à une seule cellule sans noyau (dite « procaryote »), alors que les cellules humaines sont eucaryotes, avec noyau. Celui qui réussit ce bond en avant s’appelle Feng Zhang. Cet Américain au visage juvénile, né en Chine dans la province du Hubei, est un brillant chercheur de l’université Harvard et de l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT). Réputé pour sa capacité de travail et son intelligence, Zhang découvre CRISPR en 2011 et investit aussitôt le domaine. Il arrive un peu tard pour doubler au poteau le tandem Charpentier-Doudna et ne publie ses travaux qu’en janvier 2013. Mais ils sont importants, puisque Zhang démontre qu’il est possible d’éditer des génomes eucaryotes, ceux des souris, et ceux des humains.

Dans le même numéro de la revue Science que celui où paraît son article, on trouve la description d’une expérimentation centrée sur les cellules humaines. Elle est signée d’un compère de Zhang, le truculent George Church. Généticien à la barbe blanche soigneusement taillée, Church s’est forgé une réputation d’excentricité alors même qu’il est un professeur on ne peut plus académique à Harvard-MIT. Grâce à CRISPR, ce scientifique veut faire revivre l’homme de Néandertal, ressusciter les mammouths et, bien sûr, modifier génétiquement les humains. Pour les soigner et, mieux encore, pour les faire vivre 120 ans. Church sent le soufre, mais il a beaucoup de talent, d’argent, d’audace et d’ego. Dans son laboratoire de la Harvard Medical School, il est son propre cobaye et expérimente sur ses propres cellules ses intuitions génétiques.

Au lendemain des publications de Charpentier-Doudna et de Zhang-Church, CRISPR devient incontournable. Très vite, les chercheurs en santé humaine s’y intéressent. Pour commencer, ils utilisent l’outil pour faire naître dans leurs laboratoires des animaux atteints de maladies qui ressemblent à celles dont nous sommes affligés : souris cancéreuses, rats myopathes et poissons-zèbres affectés de sclérose latérale amyotrophique permettent d’en savoir plus sur nos pathologies humaines.

Des scientifiques américains s’aventurent plus avant. Ils éditent le génome de quatorze macaques pour réduire leurs risques de maladies cardio-vasculaires. Les animaux reçoivent une injection d’un CRISPR encapsulé dans une nano-goutte de graisse. La modification génétique cible deux gènes, présents chez les singes et les humains : l’un commande la quantité du mauvais cholestérol (le LDL) produit par le corps ; l’autre celle des triglycérides. Les examens ultérieurs montrent une chute de ces deux composés dans le sang des macaques : la manipulation a réussi. Bien sûr, l’histoire ne dit pas si, dans le futur, les animaux seront épargnés par les maladies des coronaires ou les crises cardiaques. Mais l’outil a démontré son intérêt.

Les chercheurs utilisent aussi CRISPR pour modifier les gènes impliqués dans les maladies… génétiques. Ces pathologies résultent de mutations de l’ADN – parfois sur une seule lettre du code génétique – provoquant de graves troubles. La myopathie de Duchenne, par exemple. Le gène DMD, responsable de cette dégénérescence, est situé sur le chromosome X, ce qui explique que seuls les garçons sont touchés. Muté, il ne produit plus assez de dystrophine, une protéine qui participe à la fabrication des muscles. Corps, poumons, cœur, estomac… toutes les fibres musculaires s’affaiblissent et le passage au fauteuil roulant est inéluctable.

Pour trouver une solution, des chercheurs du Texas expérimentent sur des chiens malades. Leur CRISPR cible l’endroit du génome où loge le gène DMD défaillant, et coupe la portion d’ADN de telle façon que la dystrophine puisse être produite en quantité relativement suffisante. Les quatre chiots myopathes qui ont bénéficié de l’intraveineuse contenant le matériel d’édition génétique ont récupéré des muscles, à hauteur de 60 % de la normale. Encourageant, même s’il faudra prouver – sur les humains et pas seulement sur les chiens – que cette technique fonctionne sans risques excessifs.

Ce n’est pas encore gagné. Aussi fascinant soit-il, CRISPR-Cas9 n’est pas sans faille. La plus préoccupante : ce que les spécialistes appellent les « effets hors cibles » (off-targets). Ils regroupent tous les événements indésirables qui peuvent survenir lors de l’intervention des ciseaux moléculaires sur un ADN. Modifier un gène, l’inactiver ou le remplacer demande un outil d’une précision parfaite. Une cellule humaine loge 23 chromosomes. Sur chacun d’entre eux, des centaines de gènes se succèdent. Et chacun de ces gènes est constitué de millions de lettres de base… Il faut viser juste ! Et compter avec le fait que certains gènes se ressemblent beaucoup et que CRISPR peut éventuellement les confondre.

Ce n’est pas tout. Les processus de réparation de la cellule après coupure par l’enzyme Cas9 peuvent très bien ne pas se dérouler comme espéré. Par exemple, des lettres de l’ADN peuvent avoir été perdues ou, à l’inverse, d’autres s’insérer à l’endroit de la coupe. Parfois même, lors d’éditions CRISPR où les chercheurs visent plusieurs gènes à la fois, des fragments ouverts sont susceptibles de se recoller l’un à l’autre, y compris s’ils sont situés sur des chromosomes différents… Certes, c’est aussi ce qui se passe en temps normal : la réparation naturelle mise en œuvre par la cellule lors de n’importe quelle atteinte à l’ADN n’est pas parfaite. Mais l’édition par CRISPR peut aboutir à des désordres potentiellement graves, par exemple à l’activation fortuite d’un gène promoteur de cancers.

Enfin, il n’est pas si simple de délivrer l’outil d’édition dans les cellules que l’on veut modifier. Les composants du système CRISPR-Cas9 sont des molécules qui ont une certaine taille : il faut trouver le moyen de les compacter à l’intérieur d’un transporteur (une capsule de graisse, un virus inactivé…) lequel devra franchir la membrane des cellules au risque de l’endommager. Une fois la préparation injectée dans l’organisme, il faudra s’assurer que toutes les cellules que l’on veut éditer soient touchées.

Ces obstacles n’empêchent pas les cliniciens d’avancer. Dès 2016, en Chine, se déroule une des toutes premières expérimentations de CRISPR sur l’humain. Il s’agit d’inactiver un gène producteur d’une protéine délétère, la PD-1, dans des cellules du système immunitaire de malades atteints d’un cancer du poumon, puis de leur réinjecter les cellules modifiées. Les Chinois ont foncé : un projet similaire, piloté par des chercheurs américains de l’université de Pennsylvanie, était en cours… CRISPR, c’est aussi de la géopolitique. La Chine s’affirme comme une grande puissance dans le domaine biomédical comme dans beaucoup d’autres. Elle s’en donne les moyens financiers. Elle n’hésite pas non plus à alléger les procédures et les contrôles des comités d’éthique quand elle veut coiffer l’Occident au poteau.

Quoi qu’il en soit, les essais cliniques se multiplient dans le monde. Actuellement, la base de données située aux États-Unis qui les recense affiche une vingtaine de projets. Le cancer, le sida, les maladies du sang, les pathologies génétiques touchant les muscles ou les yeux sont concernés. Et ça commence à fonctionner. En juin 2020, lors d’un congrès de l’Association européenne d’hématologie, des chercheurs d’un institut de recherche américain de Nashville révèlent que trois patients atteints de graves maladies du sang, la bêta-thalassémie et la drépanocytose, peuvent désormais se passer de transfusions après que leurs cellules de moelle osseuse ont été génétiquement modifiées grâce aux ciseaux moléculaires. Les chercheurs ont inactivé un gène qui bloque la production d’un certain type d’hémoglobine, molécule qui transporte l’oxygène dans les globules rouges. Après une année de traitement, les malades ont vu leurs symptômes se dissiper. Aucun effet secondaire n’a été signalé, mais il va falloir les surveiller leur vie durant : l’outil thérapeutique CRISPR est bien trop récent pour que l’on puisse l’utiliser sans une extrême vigilance.

Au moment où la santé des trois malades s’améliore, au début de 2020, la pandémie de Covid-19 paralyse le monde. En mars, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé adjure les nations : « Testez, testez, testez ! » Jennifer Doudna prend la parole devant ses collègues sur le campus de l’université de Californie à Berkeley. La co-découvreuse de CRISPR et future Prix Nobel se lance dans la bataille des tests, et elle a bien l’intention d’en concevoir un, novateur, grâce au nouvel outil. Un test plus rapide, moins complexe et moins cher. Mais elle n’est pas la seule… Feng Zhang, son farouche concurrent du Harvard-MIT, a eu la même idée. Doudna contre Zhang ; Berkeley contre Cambridge, la course est engagée !

Le procédé commun aux deux équipes repose sur un principe simple même si sa mise en œuvre est des plus complexes : CRISPR est programmé pour rechercher des séquences d’ADN ou d’ARN viral. Si elles sont présentes, les ciseaux moléculaires coupent dedans. S’il n’y a rien, ils restent inactifs. Il suffit donc de détecter la trace des coups de ciseaux pour savoir s’il y a ou non infection.

Côté Doudna, on construit un dispositif, baptisé DETECTR, où CRISPR fonctionne avec une enzyme trancheuse un peu particulière : elle coupe, non seulement la cible désignée, mais tout l’ARN environnant, y compris un « ARN reporter » ajouté par les chercheurs. S’il y a du virus, le « reporter » se colore. Le résultat se lit sur une bande de papier, un peu comme un test de grossesse. Zhang et ses collègues ne sont pas en reste avec leur système SHERLOCK, qui fonctionne globalement comme le DETECTR. Les deux équipes obtiennent le feu vert d’urgence de l’autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration. Mais il leur faut encore évaluer leurs tests sur un grand nombre de personnes contaminées avant de le proposer à la commercialisation.

Covid-19, mais aussi cancers, maladies cardio-vasculaires, métaboliques, infectieuses, neurologiques… Les défis en santé humaine sont tels en ce début de xxie siècle que l’on peut prédire un très bel avenir à CRISPR même si ses promesses doivent encore se concrétiser. Ce n’est pourtant pas la fin de l’histoire. Modifier les gènes d’un malade pour qu’il souffre moins, voire qu’il guérisse, cela se comprend et cela s’accepte, même si c’est risqué. Mais que dire d’une manipulation qui viserait, non pas les cellules musculaires, ou cardiaques, ou encore sanguines, mais les cellules germinales, celles qui transmettent les mutations à la descendance ? Un premier pas vers la création d’une lignée humaine génétiquement modifiée. Cela paraît fou.

C’est pourtant ce qu’a osé un chercheur chinois du nom de He Jiankui, qui l’a révélé au monde à la fin de 2018. Le 28 novembre de cette année-là, ce scientifique de 34 ans au visage poupin, professeur associé à la Southern University of Science and Technology de Shenzhen, prend la parole dans le grand amphithéâtre de l’université de Hong Kong. Pendant vingt minutes, dans un silence total seulement ponctué par le crépitement des appareils photo, He annonce la naissance de Lulu et Nana, des jumelles à l’ADN modifié grâce à CRISPR.

Il donne des détails. L’opération a été menée dans le cadre d’une fécondation in vitro. L’objectif était de protéger les bébés du virus du sida, étant donné que leur père est séropositif. L’équipe chinoise a inséré un variant muté du gène CCR5 dans les cellules de l’embryon : cette version bloque le virus VIH à l’entrée des cellules. La manipulation n’a cependant pas été couronnée de succès. Du moins les spécialistes le supposent-ils au vu des quelques diapositives projetées à Hong Kong. Il semble notamment que l’édition du génome des jumelles ait généré des mutations inédites dont on est bien en peine de savoir ce qu’elles vont provoquer sur Lulu et Nana et sur leur descendance, si elles en ont une. Par ailleurs, il est possible que l’action de CRISPR-Cas9 dans l’embryon n’ait pas été complète : certaines cellules ont été éditées, mais pas d’autres.

Le scandale est énorme. Les autorités chinoises, au début silencieuses, annoncent finalement avoir infligé à He Jiankui trois ans de prison et 380 000 euros d’amende pour pratique illégale de la médecine. En Occident, c’est le choc, d’autant que He n’est pas un inconnu dans la petite communauté des éditeurs de génomes. Il a étudié aux États-Unis, enseigne dans une université chinoise de renom, et ses collègues scientifiques le croisent régulièrement dans les colloques… Quoi qu’il en soit, toutes les institutions internationales, tous les comités nationaux d’éthique aux États-Unis, en Europe et en Asie ont condamné He, le savant voyou. Mais la porte s’est ouverte, et elle ne se refermera pas. Un dilemme agite beaucoup de chercheurs : faut-il vraiment interdire l’édition génétique transmissible à la descendance – si tant est que cela soit possible – si l’objectif est d’éradiquer de terribles maladies héréditaires ?

Modifier le patrimoine génétique de l’espèce humaine pour la soigner, et peut-être demain pour augmenter ses capacités physiques et cognitives, c’est désormais possible avec CRISPR. De nouvelles techniques associées sont en train d’émerger – l’édition « prime » et l’édition « de base » – qui améliorent la sûreté et la précision de l’outil. Les chercheurs ne manquent pas d’imagination, dans tous les domaines du vivant : santé humaine, mais aussi nouvelles nourritures ou organismes dépollueurs de l’environnement…

Certains laboratoires, soutenus par de puissants philanthropes, veulent aller encore plus loin. Ils préconisent d’utiliser CRISPR pour modifier radicalement le destin de certaines espèces sur notre planète, en l’occurrence les moustiques vecteurs du paludisme et d’autres fièvres infectieuses. On pourrait, en effectuant des modifications génétiques héritables, les rendre stériles et les éliminer à terme. Un écocide, ni plus ni moins. Là encore, il y a dilemme.

Le monde de CRISPR donne vraiment le vertige. Serons-nous à la hauteur ? Saurons-nous profiter de ses bienfaits et rejeter ses utilisations criminelles ? L’angoisse saisit parfois ses découvreurs. En 2016, Jennifer Doudna a raconté au magazine The New Yorker ce cauchemar : « Dans mon rêve, un éminent scientifique était venu me voir et me disait : “J’ai quelqu’un de très puissant avec moi, je veux que tu le rencontres et que tu lui expliques comment cette technologie fonctionne.” Alors j’ai dit : ‘‘Bien sûr, qui est-ce ?’’ C’était Adolf Hitler. J’étais vraiment horrifiée, mais je suis entrée dans une pièce et il y avait Hitler. Il avait un visage de cochon et je ne le voyais que de dos. Il prenait des notes et il m’a dit : “Je veux comprendre les utilisations et les implications de cette technologie incroyable.” Je me suis réveillée en sueur froide. Et ce rêve me hante depuis ce jour-là. Parce que supposons que quelqu’un comme Hitler ait accès à ça, nous ne pourrions qu’imaginer le genre d’utilisations horribles qu’il pourrait en faire. »

« En génétique, nous sommes passés de l’observation à l’action »

Pierre Corvol

« Le séquençage du génome humain représente un travail incroyable. Et la recherche sur le Covid-19 montre que la science a encore beaucoup avancé depuis ! » Ancien président de l’Académie des sciences, le biologiste brosse un tableau des avancées de la génétique et de leur formidable potentiel, s…

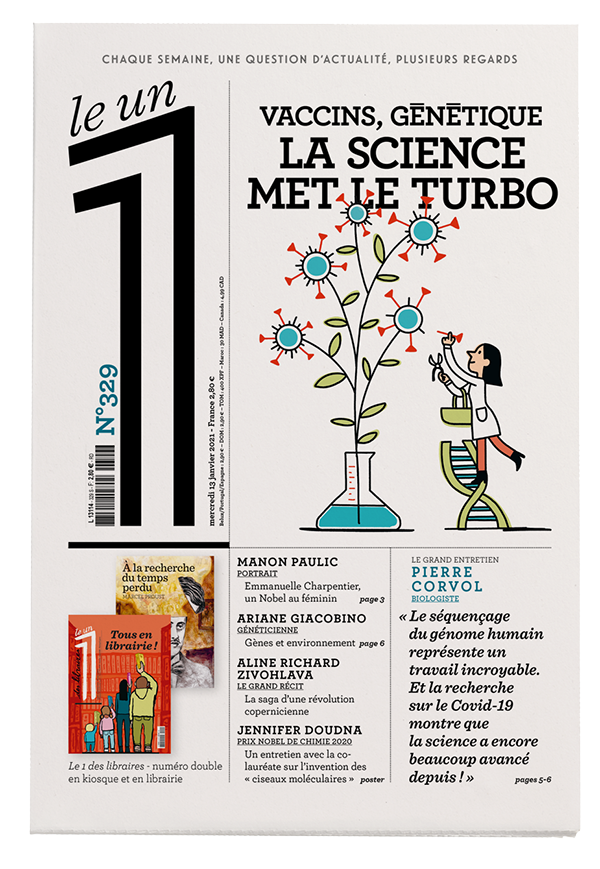

[Ciseaux]

Robert Solé

LA HAUTE COUTURE féminine est peut-être dominée par des hommes, mais ce sont deux femmes, Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna, qui, avec une paire de ciseaux, ont obtenu le prix Nobel de chimie 2020. À défaut de porter un nom très sexy,…

Il n’y a pas que l’ADN dans la vie

Ariane Giacobino

On considère souvent l’ADN, ou le code génétique, comme une matrice qui définit un individu sans aucune marge de manœuvre possible par r…