3. Qui contrôle les ressources nécessaires à l’IA ?

L’IA en questionsTemps de lecture : 4 minutes

Tout est matériel derrière l’IA : de la captation d’un signal à sa transformation en information, en passant par son transfert, son stockage… Pour faire simple, un capteur posé sur un objet connecté est composé de matières premières. Il capte une information et la transmet à une centrale de données [ou data center]. Ces centrales de données, de gigantesques entrepôts composés de serveurs pouvant s’étendre sur des surfaces équivalentes à des dizaines de terrains de football, stockent et traitent ces informations. Vient ensuite l’interface, c’est-à-dire l’outil qui restitue l’information produite : une tablette, un ordinateur, un smartphone ou tout autre objet connecté. Or, nos smartphones sont composés d’environ cinquante à soixante-dix matières premières différentes, dont une majorité de métaux mais aussi des terres rares. N’oublions pas non plus les flux logistiques qui permettent de relier les infrastructures entre elles, depuis la collecte jusqu’à la restitution de l’information, en passant par son stockage et son traitement : tout est connecté grâce à des antennes 4G et 5G qui transmettent le signal, ou encore grâce à des câbles en cuivre ou en fibre optique. Ces câbles sont terrestres ou sous-marins, composés de cuivre, d’acier, d’aluminium… Ajoutons enfin l’infrastructure extra-atmosphérique, c’est-à-dire les satellites.

Qui possède ces ressources ? Rappelons que les terres rares sont des matières très difficiles à extraire et génèrent un lourd coût environnemental, social et politique. Un ensemble de pays appartenant majoritairement aux États du Sud global produisent aujourd’hui la majorité de ces métaux et terres rares : la République démocratique du Congo (RDC) assure 66 % de la production mondiale du cobalt ; l’Afrique du Sud concentre entre 70 et 80 % de la production de platinoïdes ; l’Indonésie est le premier producteur mondial de nickel ; l’Australie, de lithium ; la Chine extrait du gallium, du silicium, du tungstène des terres rares…

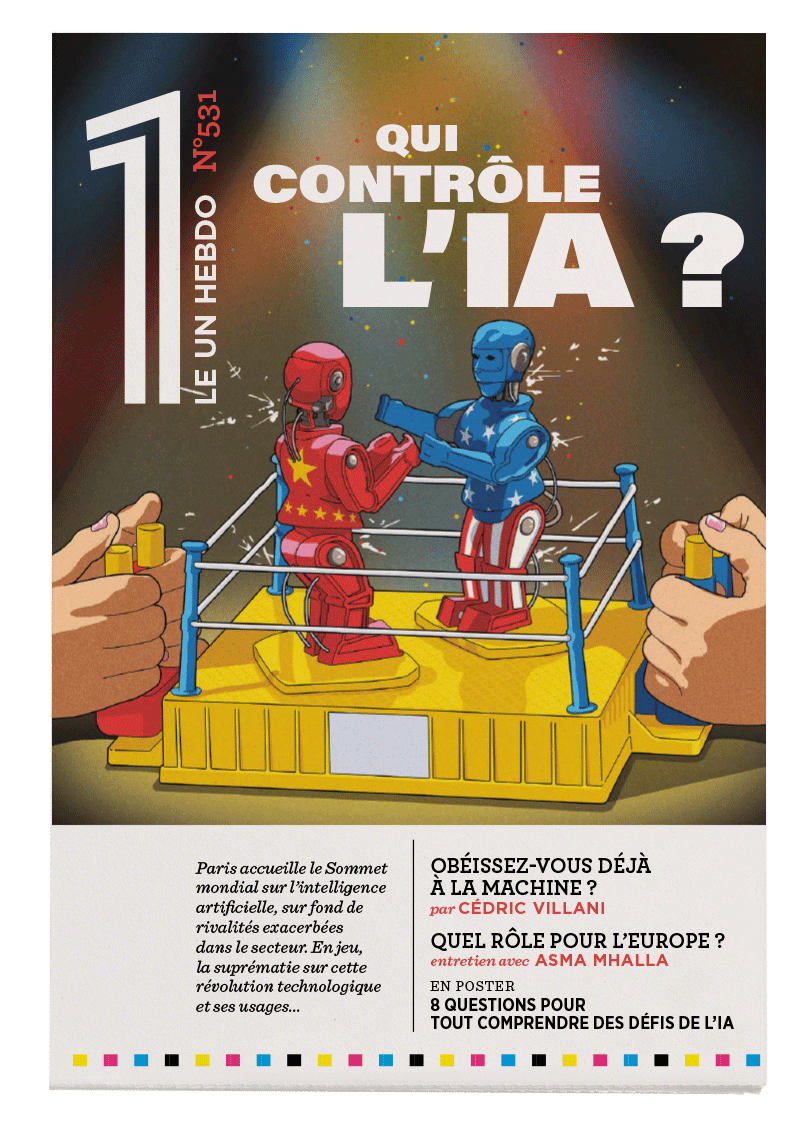

La Chine maîtrise entièrement la filière de l’intelligence artificielle, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la fabrication de puces électroniques ou de smartphones

L’empire du Milieu n’est d’ailleurs pas seulement un grand producteur de matières rares, il est aussi leader en matière de raffinage. Les matières dont il ne dispose pas sur son territoire, il les importe depuis d’autres pays pour les raffiner chez lui. 80 % du cobalt produit en RDC et la quasi-totalité des terres rares américaines, entre autres, sont ainsi envoyés en Chine pour être raffinés. Ce qui confère à celle-ci un pouvoir considérable : elle maîtrise entièrement la filière de l’intelligence artificielle, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la fabrication de puces électroniques ou de smartphones.

Mais les États-Unis et Taïwan ne sont pas en reste : Taïwan produit notamment 80 % des puces électroniques mondiales, et l’entreprise taïwanaise Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) fournit à elle seule 50 % de la production mondiale. Être en position de force dans ces domaines, c’est disposer d’un immense pouvoir de négociation internationale. C’est un jeu : si tu interdis l’exportation de technologies de pointe de gravure des microprocesseurs vers mon pays, je limite mes exportations de matières premières vers le tien. En Europe, nous dépendons aujourd’hui de nombreux pays, ce qui est un vrai problème.

C’est un jeu : si tu interdis l’exportation de technologies de pointe de gravure des microprocesseurs vers mon pays, je limite mes exportations de matières premières vers le tien

Au-delà de matières premières, l’IA requiert de grandes quantités d’énergie pour fonctionner. On estime aujourd’hui que le numérique en général représente 10 % de la consommation d’électricité mondiale : pour raffiner les métaux rares, pour faire tourner un data center, pour recharger son smartphone… D’après certaines estimations, les data centers représenteraient à eux seuls 3 % de la consommation électrique – mais ce chiffre est débattu. Ces data centers ont besoin d’être refroidis car les serveurs peuvent chauffer jusqu’à une température de 60 degrés. En somme, l’IA cherche de la rapidité, de la puissance et du froid. L’industrie court aujourd’hui après le froid : artificiel, sous la forme d’équipements de climatisation, ou naturel, en installant notamment des data centers en Suède, au Canada, en Laponie suédoise…

Aura-t-on des problèmes d’approvisionnement en matières premières en raison des besoins de l’IA ? Je ne le pense pas, car c’est un domaine d’une telle importance géostratégique que l’on trouvera les solutions pour se fournir en métaux. Les secteurs de la défense et de l’intelligence artificielle seront, je pense, prioritaires. Mais leur exploitation pourrait générer des conflits d’usage. Prenez l’eau, nécessaire au processus de raffinage des matières premières : la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert, celle de Chuquicamata, au Chili, consomme par exemple 2 000 litres d’eau par seconde et est située dans l’un des endroits les plus arides de la planète, dans le désert d’Atacama. Sans oublier que 70 % des sites miniers sont aujourd’hui concentrés dans des zones à fort stress hydrique. Un autre problème subsiste : celui de la disponibilité d’énergies bas carbone dans un monde où les marchés requerront des métaux éthiques, donc « zéro émissions ». Aussi devons-nous nous attendre, au cours des prochaines décennies, à la répétition de crises liées à l’approvisionnement en des dizaines de matières premières stratégiques. Ces crises seront à chaque fois limitées dans le temps et dans l’espace, mais elles devraient se multiplier.

Conversation avec EMMA FLACARD

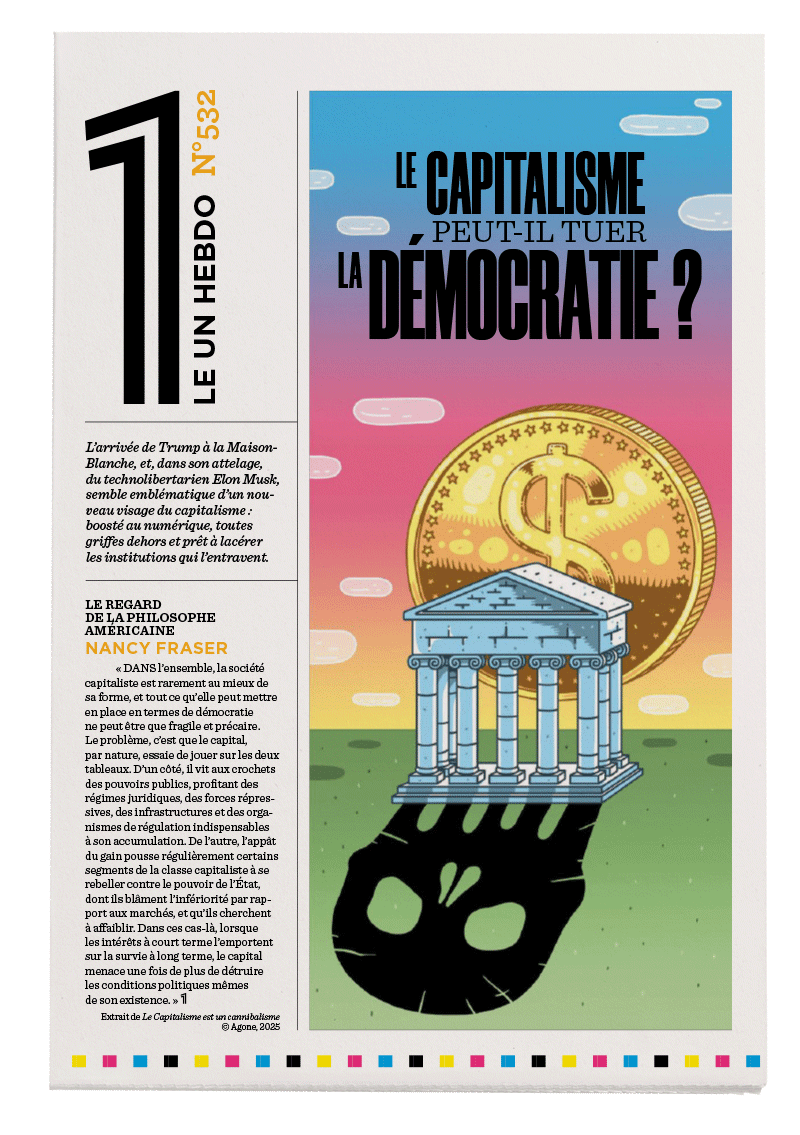

« Les États ne peuvent rien sans la Tech »

Asma Mhalla

La politiste Asma Mhalla dresse un tableau des grands enjeux géopolitiques suscités par l'IA, cette technologie qui a pris une place centrale dans la stratégie de puissance des États.

[Lia]

Robert Solé

JE M’ÉTAIS trompé sur son compte. L’IA (que j’appelle Lia dans l’intimité) n’est pas celle que je croyais...

La guerre automatisée

Laure Roucy-Rochegonde (de)

La politiste Laure De Roucy-Rochegonde revient sur la façon dont l’IA révolutionne le secteur militaire et reconfigure le problème du contrôle de la force en remettant en cause les règles traditionnelles.