« Les États ne peuvent rien sans la Tech »

Temps de lecture : 9 minutes

Pourquoi l’intelligence artificielle est-elle devenue un tel enjeu géostratégique ?

Il faut déjà préciser de quoi l’on parle. L’intelligence artificielle en elle-même ne veut rien dire. L’enjeu, aujourd’hui, ce sont les IA génératives, c’est-à-dire des systèmes qui, en réponse à une requête, peuvent créer des données sous la forme de textes, d’images, de vidéos ou autres. Leur spécificité, c’est d’abord d’être ultra rapides – elles proposent une réponse quasi immédiate –, puis d’être duales – elles peuvent avoir une application aussi bien civile que militaire. ChatGPT peut tout autant vous donner une recette de cookies qu’un code informatique malveillant ou un scénario militaire.

Aujourd’hui, les États ne peuvent pas penser leur politique de puissance sans cette technologie. Pourquoi ? Parce que la principale guerre qui est menée actuellement est une guerre de la vitesse. Le premier qui dégaine a un avantage concurrentiel énorme sur les autres. Or, que permet l’IA ? Elle permet de mettre en données le monde – y compris sur un champ de bataille. En quelques fractions de seconde, elle peut collecter des données, les comprendre, les traiter et les transformer en informations exploitables – avec toutes les problématiques éthiques et philosophiques que cela soulève. Celui qui a la meilleure IA peut non seulement dégainer le premier, mais aussi faire l’action la plus « pertinente ». Au-delà de son impact militaire, l’IA est également un vecteur de normes. En développant une technologie sur le marché mondial, on peut imposer son discours, son « narratif ». Au sein de l’arsenal dont dispose un État pour mettre en œuvre sa stratégie de puissance, l’IA a pris aujourd’hui une place centrale.

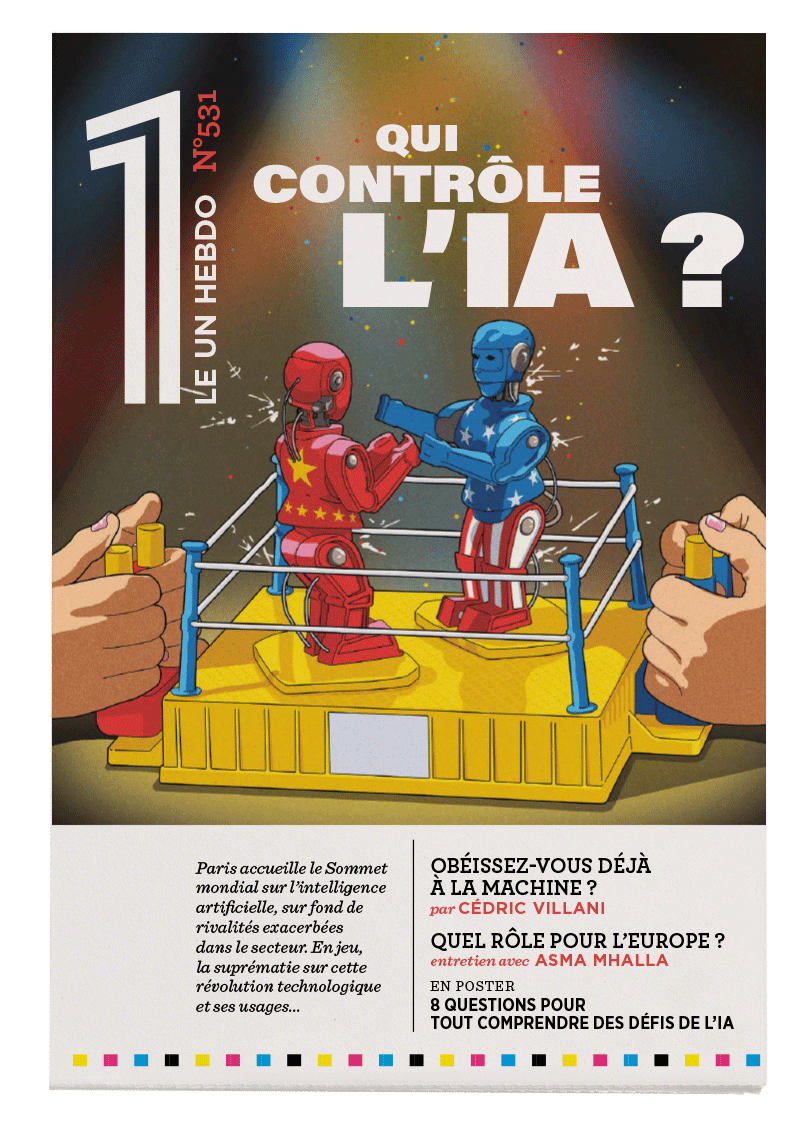

Qui sont les forces en présence dans cette course à l’IA ?

Vous avez trois grandes entités. En premier lieu, les États, avec leur arsenal de politiques publiques technologiques. Ceux qui comptent dans le jeu, actuellement, ce sont la Chine et les États-Unis, que j’appelle les Big States, c’est-à-dire des États qui abritent sur leur territoire des entreprises de la Big Tech et dont la stratégie de projection de puissance est adossée à celles-ci. C’est entre eux que se joue la grande rivalité stratégique autour de l’IA et de la technologie en général. D’autres États ont également des velléités de puissance, sans encore en avoir les moyens technologiques. C’est par exemple le cas de pays des Brics autres que la Chine, en particulier de la Russie. Très à la traîne sur le plan de l’IA, notamment à cause des sanctions qui la prive de GPU (processeurs graphiques), Moscou a néanmoins monté le réseau AI Alliance pour essayer de développer une vision stratégique.

« Les acteurs qui sont en difficulté en ce moment et dont la situation ne risque pas de s’arranger, ce sont les régulateurs »

Les deuxièmes acteurs importants, ce sont les grandes entreprises, la Big Tech. Elles jouent un rôle crucial. Au xxie siècle, les États seuls ne peuvent rien ; leur puissance est imbriquée, hybridée avec celles de ces acteurs technologiques qui sont véritablement les bras armés de leur course à l’innovation. Côté américain, on retrouve OpenAI, Microsoft, X, ainsi que des entreprises moins connues comme Palantir ou Anduril, très présentes sur les sujets militaires, notamment pendant la guerre en Ukraine. Il y a tout un écosystème d’entreprises qui font des allers-retours entre les secteurs public et privé, civil et militaire, et qui œuvrent à la puissance américaine. Côté chinois, c’est le même paysage : une sorte de complexe techno-militaire, composé de Huawei, Alibaba, Tencent, Xiaomi et bien d’autres.

Les derniers acteurs, qui sont en difficulté en ce moment et dont la situation ne risque pas de s’arranger, ce sont les régulateurs, les instances de réglementation et de discussion multilatérales : l’ONU, l’Union européenne, les sommets en tout genre… Ils sont importants, car nous avons besoin de règles, de limites, de normes, mais aussi de rappeler nos grandes valeurs. Cependant, dans la situation actuelle, où les deux plus grands acteurs sont engagés dans une course de vitesse et ont abandonné les règles du jeu au profit de la loi du plus fort, la voix de ces régulateurs peine à se faire entendre.

Qu’est-ce que l’arrivée sur le marché de l’IA chinoise DeepSeek va changer ?

C’est un tremblement de terre technologique, géopolitique et économique. Certains commentateurs américains ont même parlé à cette occasion de « moment Spoutnik » [en référence à la mise en orbite par l’URSS, en 1957, du premier satellite artificiel, à la stupéfaction des États‑Unis] ! L’arrivée de DeepSeek a remis en cause le modèle que les Américains nous avaient présenté jusque-là comme le seul possible, à savoir le gigantisme : des milliards de dollars investis, des entreprises énormes, des IA extrêmement énergivores qui nécessitent que l’on débride la production et que l’on crée toute une infrastructure énergétique. Ce sont aussi des modèles d’IA fermés, qui appartiennent à des propriétaires, pour garantir la sécurité nationale. C’est dans ce schéma que s’inscrit le projet Stargate annoncé par Donald Trump, avec ses 500 milliards d’investissement. Il pousse encore plus loin la stratégie technologique amorcée par ses prédécesseurs, en dérégulant à tout-va et en décidant de « débrider » toutes les innovations.

« DeepSeek a remis en cause le modèle que les Américains nous avaient présenté jusque-là comme étant le seul possible, à savoir le gigantisme »

La Chine, elle, a suivi une autre stratégie, celle des little giants (les « petits géants ») un écosystème de toutes petites start-up de pointe, qui se concentrent sur des sujets très stratégiques et sont abondamment subventionnées. C’est dans cet écosystème d’innovation qu’a pu émerger la fameuse plateforme DeepSeek, cette IA fonctionne au moins aussi bien que ChatGPT, consomme nettement moins d’énergie et n’aurait coûté que 5 millions de dollars. En plus de cela, elle est très facile d’utilisation et à bas prix. En quelques jours, elle a donc inondé le marché mondial. Une énorme victoire pour la Chine, et une menace existentielle pour le narratif américain.

Quel est l’enjeu pour la Chine ?

La donnée ! Comme l’IA de DeepSeek est particulièrement simple à utiliser, les utilisateurs peuvent la brancher partout, l’incorporer à tous leurs systèmes. Cela représente un stock de données immense. En plus de cela, DeepSeek est en open source : son code est accessible à tous, donc n’importe qui peut en reprendre des morceaux pour développer un autre outil. D’une certaine manière, elle va métastaser partout – je pense notamment aux pays d’Afrique, qui vont être très intéressés par cet outil bon marché et peu énergivore. C’est un extraordinaire cheval de Troie, qui va prendre des parts de marché aux Américains et capter beaucoup, beaucoup de données dans le monde entier.

Comment expliquer le retard des Européens ? L’UE peut-elle rejoindre la course ?

Nous avons quarante ans de retard. C’est en partie dû à l’histoire de l’UE. Nous sommes sortis traumatisés de la Seconde Guerre mondiale et avons construit l’Union sur l’idée de la paix, et non de la puissance, contrairement aux États-Unis ou à la Chine. C’est notre force, mais aussi notre faiblesse aujourd’hui. La Chine et les États-Unis n’ont jamais joué à ce jeu-là. Cela n’excuse toutefois pas tout : nous aurions pu agir sur les questions de souveraineté technologique il y a déjà vingt ans. Le personnel politique n’a pas compris le levier politique que représentait l’intelligence artificielle.

Il y a toutefois eu une bascule en 2019, lorsque Thierry Breton a été nommé commissaire européen. Il est l’un des premiers à parler d’autonomie stratégique et à insister sur la nécessité de se positionner auprès de notre allié, les États-Unis, dans ce rapport de force. Il impulse toute une série de réglementations : DS 1, DM 1, AI Act, etc. À partir de là, nous avons rapidement mis en place une stratégie réglementaire. C’est le levier le plus aisé à déclencher. Le volet techno-industriel nous fait toujours cruellement défaut…

Comment pallier ce manque ?

Le champ technologique obéit à une logique de triptyque. Tout d’abord, il y a l’infrastructure, c’est-à-dire les algorithmes, les ressources, les data centers, les puces électroniques : de la technique, en somme. Mais la technique n’a aucune valeur en soi. À cela doit s’ajouter une dimension idéologique, politique et économique. Les Big Tech américains répondent à ce schéma : leur modèle économique est basé sur la rentabilité, mais ils déploient aussi un discours sur la sécurité et une vision de leur puissance nationale.

« À la différence des Américains, nos industriels ne sont pas patriotes »

En France, on n’a aucune vision. Les grandes fortunes ne se positionnent pas sur ces sujets. Certes, Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Éric Schmidt ont déboursé 100 millions d’euros chacun pour le lancement de Kyutai, le laboratoire de recherche en IA open source fondé par le premier. Mais il y avait là surtout un effet d’annonce. À la différence des Américains, nos industriels ne sont pas patriotes – je parle bien de patriotisme, et non de nationalisme.

La solution peut-elle venir de l’Union européenne ?

L’UE a récemment avancé dans ce sens, notamment en désignant, il y a quelques mois, sept pays pour lancer des projets en IA. Mais les délais sont très longs. Le vrai problème de l’UE, selon moi, c’est le marché des capitaux : tant que nous n’aurons pas la capacité de l’unifier, c’est-à-dire la possibilité de lever des fonds importants très rapidement, nos initiatives seront toujours trop modestes. Mais DeepSeek a bouleversé les choses, encore une fois.

En quoi ?

Si les Chinois ont pu créer un outil d’IA aussi performant avec seulement cinq millions de dollars – si tant est que ce soit vrai –, cela signifie que c’est aussi à notre portée ! L’an dernier, j’ai visité le laboratoire de recherche en intelligence artificielle du CEA de Grenoble : les chercheurs étaient en train d’y développer une IA très frugale, peu énergivore, utilisant peu de données, en open source… Donc très proche du modèle DeepSeek ! Mais cela pose une triste question : pourquoi le CEA de Grenoble n’a-t-il pas pu sortir une telle IA ? Où cela a-t-il bloqué ? Ce n’est pas un problème de manque de main-d’œuvre qualifiée, au contraire ! Les talents sont là, mais ces chercheurs ont besoin d’une politique industrielle et de recherche qui les soutiennent, ainsi que de plus de visibilité. Et attention à ne pas se cacher derrière l’UE pour se dédouaner, se déresponsabiliser de ne rien faire à l’échelle nationale. L’Union ne repose pas sur un transfert de souveraineté mais sur un transfert de compétences : la souveraineté reste nationale, donc la stratégie industrielle aussi. Si nous ne sommes pas à la hauteur, ce n’est pas la faute de l’UE.

Le sommet international pour l’action sur l’intelligence artificielle s’ouvre cette semaine à Paris. Que peut-on en attendre ?

Cela ne se joue plus là, selon moi. C’est un outil diplomatique de communication qui ne positionnera pas davantage Paris sur le terrain de l’IA. Il est important de parler de principes, de valeurs, d’État de droit, mais cela demeure, in fine, de simples éléments de langage s’il n’y a derrière aucune stratégie industrielle.

Propos recueillis par EMMA FLACARD & LOU HÉLIOT

« Les États ne peuvent rien sans la Tech »

Asma Mhalla

La politiste Asma Mhalla dresse un tableau des grands enjeux géopolitiques suscités par l'IA, cette technologie qui a pris une place centrale dans la stratégie de puissance des États.

[Lia]

Robert Solé

JE M’ÉTAIS trompé sur son compte. L’IA (que j’appelle Lia dans l’intimité) n’est pas celle que je croyais...

La guerre automatisée

Laure Roucy-Rochegonde (de)

La politiste Laure De Roucy-Rochegonde revient sur la façon dont l’IA révolutionne le secteur militaire et reconfigure le problème du contrôle de la force en remettant en cause les règles traditionnelles.