La parenthèse heureuse des stations de ski se referme

Temps de lecture : 7 minutes

Dans nos imaginaires contemporains, l’hiver évoque le ski, et le ski évoque les vacances, les combinaisons colorées et les téléskis. En un mot, les stations de sport d’hiver. Pourtant, ce n’est qu’au début du XXe siècle que le ski devient véritablement un loisir, avec ses lieux attitrés. Avant cela, il est essentiellement une pratique utilitaire, c’est un moyen de se déplacer, de chasser, de faire la guerre. Puis, dans les années 1910, il devient un sport. On invente des compétitions, une gestuelle, un matériel spécialisé, mais aussi des lieux pour en faire. Il s’agit tout d’abord de petits villages de montagne à moyenne altitude, comme Megève ou Chamonix, qui se dotent d’hôtels et de remontées mécaniques. Ensuite, à partir des années 1950, on assiste à l’émergence des grandes stations, immortalisées par la culture populaire dans des films comme Les Bronzés font du ski (1979).

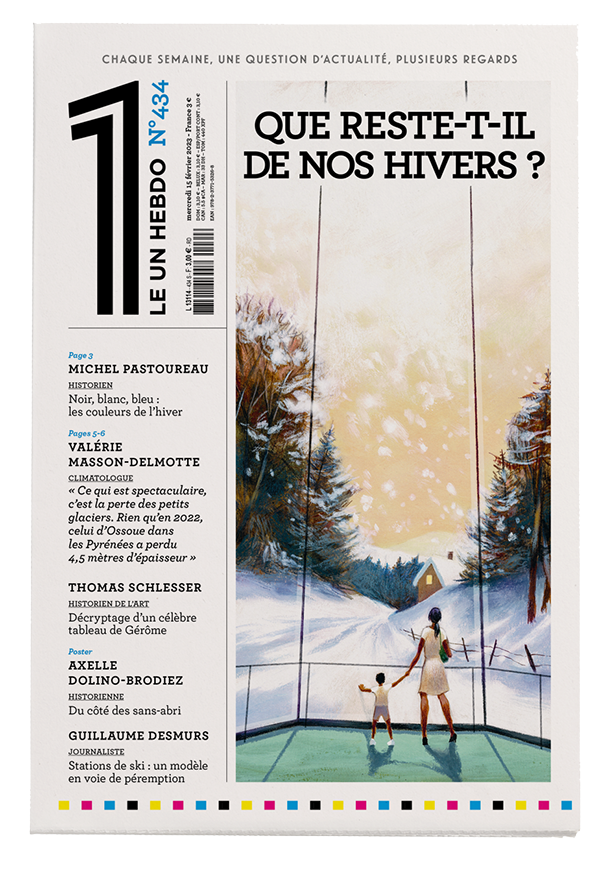

Il faut bien comprendre que les stations sont le produit d’une époque, celle des Trente Glorieuses, marquée par une volonté de modernisation et d’accélération de la société française. Alors que l’Europe découvre les sports d’hiver, et que la Suisse et l’Autriche commencent à monopoliser ce créneau lucratif, l’État français s’engage dans la « bataille européenne du ski » et emploie les grands moyens. Ce sont les « plans neige » qui, de 1964 à 1977, font sortir de terre les stations de ski à la française, d’un type complètement nouveau et unique au monde : des villes à la montagne, construites ex nihilo, en altitude, et entièrement destinées à l’accueil des touristes et à la pratique du ski alpin. C’est ainsi que naissent des lieux comme Val Thorens, Les Menuires, Courchevel, La Plagne, Les Arcs, ou encore Val-d’Isère.

Leur succès est immédiat dans une France qui se passionne pour les sports d’hiver : les JO d’hiver de 1968 ont lieu à Grenoble, l’équipe de France de ski alpin est championne du monde à plusieurs reprises, les noms de Jean-Claude Killy et des sœurs Goitschel sont connus de tous. Les stars se font photographier dans les stations chics, le président de la République Valéry Giscard d’Estaing lui-même est un grand skieur… Les années 1960-1970 représentent vraiment en France l’apothéose de l’imaginaire de la montagne, qui n’est plus seulement associée, comme avant-guerre, à la bonne santé, mais aussi à une nouvelle conception du loisir. Au fil des années, le ski se démocratise – même si cette pratique reste très coûteuse – en particulier grâce aux classes de neige et aux vacances organisées par les comités d’entreprise. C’est l’âge d’or des vacances d’hiver.

L’impact de ces stations sur la vie locale est prodigieux. Jusqu’alors, la population des montagnes vivait d’une économie agropastorale. Rappelons que l’électricité n’est arrivée dans la vallée des Belleville qu’en 1959 ! Pour les jeunes de ce pays, les seules options étaient de reprendre l’exploitation familiale, de travailler à l’usine ou, dans quelques rares cas, d’aller étudier à Lyon ou Chambéry. Mais en l’espace de quelques années, les stations ont généré des milliers d’emplois, de moniteur de ski à gérant d’hôtel, en passant par vendeur d’équipement ou employé de remontées mécaniques. En une génération, ces régions ont basculé dans la modernité et dans la prospérité.

Aujourd’hui, l’industrie du ski pèse, selon les estimations, entre 10 et 12 milliards d’euros annuels et 120 000 emplois. Des chiffres importants pour une industrie atypique, dont la rentabilité s’appuie sur moins de cinq mois d’activité par an (l’été est marginal en termes de chiffre d’affaires par rapport à l’hiver) et est dépendante du froid et de l’électricité (pour la neige de culture indispensable au bon fonctionnement des domaines skiables), du pétrole (pour les voitures, les avions amenant les vacanciers) et de l’immobilier. L’immobilier est d’ailleurs aujourd’hui le principal créateur de valeur dans les stations françaises, à la différence de l’Autriche par exemple, qui a opté pour un développement différent en accueillant les touristes presque exclusivement dans des hôtels.

Il est urgent d’imaginer un modèle économique décorrélé du tout-tourisme et du tout-ski

Le modèle des stations de ski hérité des Trente Glorieuses est cependant en train de s’essouffler. Ces vastes ensembles, bâtis à une époque où le pétrole et l’électricité semblaient inépuisables, sont aujourd’hui de plus en plus coûteux à faire fonctionner. Cette dernière année, certaines sociétés de remontées mécaniques ont vu leur facture d’électricité multipliée par six, huit, parfois dix. Quant aux infrastructures, elles ne sont plus compatibles avec une économie en décrue énergétique. De fait, on accède principalement aux stations en voiture ou en avion, et cela représente 80 % du CO2 généré par les sports d’hiver. Ce modèle économique n’est pas tenable.

Ensuite, ce système fondé depuis ses débuts sur l’immobilier ne correspond plus à la réalité du marché. Des bâtiments neufs continuent à sortir de terre chaque année, alors que près de 50 % des lits existants sont froids, c’est-à-dire occupés moins de trois semaines par an. Quant à la stratégie de « montée en gamme », elle a eu pour conséquence, entre autres, de dépeupler les communes de stations de ski dont le territoire est désormais composé à plus de 80 % de résidences secondaires et touristiques… vides une grande partie de l’année. Certaines perdent 1 % d’habitants chaque année depuis plus d’une décennie. Si ce modèle économique a rempli son rôle pendant cinquante ans en fixant les populations, en créant de l’emploi et en dynamisant ces régions, il fait aujourd’hui l’inverse, et les effets négatifs deviennent insupportables aux habitants eux-mêmes, et ils expriment leur colère.

À toutes ces difficultés vient s’ajouter le défi, global cette fois, du changement climatique. La fonte du permafrost affecte en profondeur la structure des montagnes, et avec elle la stabilité des installations mécaniques. Le réchauffement réduit la quantité de neige. En trente ans, la température a augmenté de 2 °C dans les Alpes, ce qui annonce une modification durable des conditions d’enneigement. D’après le CNRS, la durée d’enneigement a déjà diminué de trente jours en cinquante ans, avec un manteau neigeux qui se constitue plus tard en hiver et disparaît plus tôt au printemps, ce qui remet en question la pratique de nombreux sports d’hiver.

À toutes ces difficultés vient s’ajouter le défi, global cette fois, du changement climatique. La fonte du permafrost affecte en profondeur la structure des montagnes, et avec elle la stabilité des installations mécaniques. Le réchauffement réduit la quantité de neige. En trente ans, la température a augmenté de 2 °C dans les Alpes, ce qui annonce une modification durable des conditions d’enneigement. D’après le CNRS, la durée d’enneigement a déjà diminué de trente jours en cinquante ans, avec un manteau neigeux qui se constitue plus tard en hiver et disparaît plus tôt au printemps, ce qui remet en question la pratique de nombreux sports d’hiver.

Aujourd’hui, on parvient encore à combler ces manques grâce à la « neige de culture », fabriquée par des « enneigeurs » en compressant eau et air. Son usage est optimisé grâce à des outils numériques, qui mesurent par satellite l’épaisseur du manteau neigeux au centimètre près en temps réel, afin de produire exactement la bonne quantité de neige de culture en fonction de l’endroit, de l’exposition, du nombre de skieurs qui passent… mais aussi de la nécessité de réaliser des économies d’énergie substantielles. Seulement la neige de culture n’est qu’une solution temporaire, qui nécessite tout de même des températures négatives et consomme une grande quantité d’eau. Or, l’eau elle-même vient à manquer : la Savoie est en alerte sécheresse depuis l’été 2022 et ne parvient toujours pas à reconstituer ses stocks. La neige de culture n’est donc pas une option viable sur le long terme. Le constat est sans équivoque : le modèle économique des sports d’hiver, création des Trente Glorieuses et de l’âge du pétrole, est condamné à terme.

L’idéal d’une « station quatre saisons », qui tournerait toute l’année avec des activités adaptées, n’est aujourd’hui qu’une fable

Tous les signaux le montrent. Les stations de ski telles qu’on les a connues pourraient n’être qu’une parenthèse dans l’histoire de la montagne, qu’il convient désormais d’imaginer refermer. Certes, on ne va pas s’arrêter de skier pour autant ! La neige existera toujours, à plus haute altitude. Mais la question se pose de l’avenir des stations de ski, et de cette industrie de l’hiver dont tant de régions dépendent. Certaines stations sont ainsi vouées à disparaître. D’autres tenteront sûrement de développer leurs activités d’été : randonnée, VTT, tourisme vert… Mais il faut bien voir que celles-ci ne rapportent presque rien par rapport aux chiffres d’affaires engrangés par les forfaits de ski et la location d’équipement. De plus, l’été est la saison des chantiers et est entièrement consacré à l’entretien des infrastructures de ski et à la construction de nouveaux bâtiments. Difficile de se mettre au vert dans ces conditions ! L’idéal d’une « station quatre saisons », qui tournerait toute l’année avec des activités adaptées, n’est aujourd’hui qu’une fable… Elle représente cependant une piste sérieuse de transformation en développant une économie viable à l’année. Il est urgent d’imaginer un modèle économique décorrélé du tout-tourisme et du tout-ski alpin. Il est urgent de maîtriser la fuite en avant de l’immobilier et de mettre en place de vrais transports en commun. C’est le moment d’anticiper, avant qu’il ne soit trop tard. On répare son toit quand il fait beau ! Ces idées font lentement leur chemin dans nos imaginaires. L’exemple de la petite station de Métabief, en Franche-Comté, est à ce titre intéressant. Constatant la précarité de leur avenir, habitants et administrateurs ont collectivement décidé de s’engager dans un processus d’arrêt du ski alpin d’ici à 2035, en se ménageant dix ans pour construire un nouveau modèle. Tout reste encore à inventer. L’avenir est une piste à dessiner…

Conversation avec LOU HÉLIOT

« Nous éprouvons la nostalgie des hivers perdus »

Valérie Masson-Delmotte

La paléoclimatologue et coprésidente du Giec Valérie Masson-Delmotte revient sur le rôle que joue l’hiver sous nos latitudes et sur les problématiques environnementales et politiques que pose le radoucissement de cette saison consécutif au réchauffement climatique.

[Pluviôse]

Robert Solé

Pourquoi décembre ? Pourquoi janvier et février ? Robert Solé revient sur la signification des noms des mois d'hiver et le calendrier républicain adopté suite à la Révolution française.

Duel tragicomique

Thomas Schlesser

L’historien de l’art Thomas Schlesser décrypte le tableau Sortie du bal masqué de Jean-Léon Gérôme.