Dépolitisés et engagés

Temps de lecture : 8 minutes

Plantée devant sa webcam, Mariama Seidi, 20 ans, tient son journal intime de confinement. « Avec le Covid-19, tout est devenu plus visible », commente la jeune femme, sa chambre en toile de fond. Elle expose son regard sur l’école et son besoin de réforme, sur les inégalités sociales, rendues plus visibles par la crise sanitaire. Elle partage ses espoirs pour le futur, rêve à voix haute d’une « société plus égalitaire, plus solidaire ».

Depuis cinq ans, Mariama participe aux projets multimédias du vidéaste français Irvin Anneix. C’est une manière pour elle d’exprimer ses points de vue sur le monde, de « participer au débat ». Passionné par le passage de l’adolescence, Irvin Anneix collecte les journaux intimes de jeunes par milliers, les invite à parler face caméra des sujets qui leur tiennent à cœur. « Les jeunes ont le sentiment de ne pas avoir leur place dans les médias traditionnels et que leur avis est rarement pris en compte », constate l’artiste, dont le cœur du travail est d’offrir aux adolescents un espace pour s’exprimer.

Car, malgré une désaffection certaine pour le vote et une méfiance grandissante envers les institutions et les médias traditionnels, « la nouvelle génération se distingue très clairement des précédentes par sa volonté de participer de manière plus directe au débat démocratique », souligne Laurent Lardeux, sociologue chargé d’études à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP). Elle a aussi à cœur d’agir : l’enquête « S’engager pour la démocratie » (INJEP, 2019) met en évidence des jeunes davantage sensibles à une logique de transformation sociale et politique.

Alors, pour se faire entendre, les jeunes empruntent des chemins de traverse. « Ils s’expriment et s’engagent différemment, expérimentent une démocratie plus participative, plus directe, et moins représentative », explique Laurent Lardeux. « Moi, je ne vote pas, assume Robespierre Ganro, 19 ans, étudiant installé à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Franchement, ça ne sert à rien. Si je veux me faire entendre, je vais sur les réseaux sociaux et je me joins à une cause. Il faut être en groupe pour peser, et les réseaux permettent ça. »

Groupes de discussion sur Facebook, pétitions en ligne, partage de vidéos aux dimensions politiques jusque sur l’application TikTok… « l’acquisition d’une conscience politique se fait de plus en plus souvent sur Internet, et de moins en moins en famille ou à l’école », poursuit le sociologue. Pourtant, « le fait de débattre sur les réseaux sociaux reste un phénomène assez minoritaire au sein de la jeunesse », note Julien Boyadjian, maître de conférences à Sciences Po Lille, spécialiste de la citoyenneté numérique. En 2018, le chercheur a mené une enquête auprès de 1 300 primovotants de 18 à 20 ans, issus d’un spectre d’établissements allant des écoles de la deuxième chance aux classes préparatoires et aux IEP, pour mieux comprendre les usages politiques qu’ils faisaient du numérique. Il constate de « grandes inégalités au sein de la jeunesse, y compris de la jeunesse étudiante ». Ceux qui s’expriment en ligne sont principalement les jeunes les plus diplômés, « qui se sentent plus compétents pour le faire ».

« Quand on grandit en banlieue, qu’on est issu d’une minorité, la parole ne nous est pas vraiment donnée », commente Mariama qui, comme Robespierre, vit en Seine-Saint-Denis : « Exprimer son point de vue, c’est quelque chose qui s’apprend, poursuit-elle. Sur les plateaux de télévision, on invite des gens qui ont appris à parler. C’est sélectif, on le sait. » Robespierre abonde : « C’est quelque chose qui me manque. Si à l’école les profs nous apprenaient à débattre, ça permettrait déjà de mieux vivre ensemble en classe. »

Pour s’armer, Mariama s’est inscrite à des ateliers de débats et d’éloquence alors qu’elle était encore lycéenne. Ils avaient lieu le soir, après les cours, dans une salle vide du lycée. D’anciens élèves venaient la coacher. Au bout de quelque temps, elle s’est lancée dans des concours. « Quand on venait à Paris pour débattre, on se prenait des grosses gifles », dit-elle. Confrontée à des Parisiens de son âge « qui avaient eu la chance de pouvoir parler depuis tout petit », elle a dû s’accrocher. « Ils savaient faire, dit-elle. C’est là que j’ai compris que j’avais été privée de quelque chose dont j’ignorais même l’existence : la parole comme moyen de défense. »

Désormais étudiante, Mariama se sent suffisamment à l’aise pour débattre en famille et sur Internet, où elle défend souvent son point de vue, contribue au débat. Mais, globalement, elle n’apprécie pas de débattre trop longtemps sur les réseaux sociaux qu’elle juge trop contraignants par leur format ; nombre de mots limités, émotions simplifiées par des émoticônes, mauvaises interprétations… « Quand on commence un débat en ligne et qu’on se rend compte que ça va être limité, on se donne rendez-vous pour un pique-nique dans un parc ou dans un square », explique la jeune femme. Régulièrement, Mariama retrouve des inconnus pour échanger sur des sujets précis, de manière spontanée. « C’est mieux de se voir en petits groupes, de cinq à dix personnes, pour pouvoir entrer dans la nuance », dit-elle. Cet été, elle a participé à plusieurs débats improvisés en banlieue et à Paris. Elle a particulièrement apprécié de pouvoir échanger sur des sujets comme les violences policières, ou d’autres, plus pointus, comme le colorisme, qui correspond à la discrimination au sein même d’une communauté – « par exemple, en France, plus de portes s’ouvrent lorsqu’on est métisse que quand on est noir », explique Mariama – ou encore l’homophobie chez les homosexuels.

Robespierre Ganro, lui aussi, se méfie des débats en ligne. Il préfère fonctionner par sondages sur Instagram : il pose une question sous la forme d’une « story » (publication éphémère) pour savoir ce que pensent ses amis à propos d’un sujet précis et se donner du grain à moudre, sans entrer dans des échanges trop binaires. « La plupart des jeunes fuient les débats polarisés », constate Julien Boyadjian qui, sur Internet, observe une mise en pratique assez générale du concept forgé par la sociologue américaine Nina Eliasoph : l’« évitement du politique ». Face à des individus dont ils ne sont pas certains de connaître le positionnement, les jeunes préfèrent éviter d’aborder des sujets qui fâchent. Les réseaux sociaux encouragent-ils l’autocensure ? « Bien sûr que je me censure, confie Line Viardot, 19 ans, étudiante en cinéma à Lyon. Sur les réseaux, je n’ai pas l’impression d’avoir ma voix. Je ne suis jamais assez renseignée pour me sentir à l’aise dans un débat. Je me contente de relayer de l’information. »

Julien Boyadjian y voit plutôt de l’« intelligence sociale ». « La plupart des enquêtés estiment que leur opinion n’intéresse pas grand monde et que les réseaux sociaux ne sont pas un lieu où l’on peut se mettre d’accord », résume-t-il. Selon lui, les jeunes voix s’exprimant majoritairement en ligne sont des militants d’organisations politiques ou syndicales, ou des sympathisants, pour qui « le rapport à une cause est quasi émotif », et qui ne représentent pas la plus grande partie de la jeunesse française. Ce sont pourtant à travers eux qu’émergent dans le débat public les sujets censés concerner le plus la jeunesse, dont ils forgent l’image. « Pour que leurs préoccupations se fassent entendre, il faut encore passer par ces vieilles organisations que sont les syndicats et les partis, constate Julien Boyadjian. Depuis #MeToo, on pourrait penser que les sujets peuvent désormais émerger de nulle part, uniquement sur les réseaux sociaux, mais en réalité, il existe très peu d’exemples. »

Le chercheur rappelle aussi que « toute une fraction de la jeunesse ne croit plus en la politique et ne s’exprime pas, que ce soit en ligne ou hors ligne. Cette jeunesse-là est totalement invisibilisée – d’autant plus avec le bruit des réseaux sociaux ». Les causes du désintérêt de ces jeunes, issus principalement des milieux populaires : d’abord, un décalage important entre « leur forte adhésion aux valeurs républicaines censées garantir l’égalité des chances et une expérience croissante de l’injustice au quotidien », explique Laurent Lardeux, qui a mené une enquête auprès de 7 000 jeunes de banlieue. Un décalage qui, selon lui, « peut créer un sentiment de frustration explosif ».

C’est la raison qui pousse Robespierre à se positionner pour la liberté d’expression et contre la cancel culture, une pratique venue des États-Unis qui consiste à dénoncer publiquement et collectivement quelqu’un, à l’humilier dans le but de le punir d’un comportement jugé inacceptable, et de faire taire, d’« annuler » la crédibilité de sa parole. « La liberté d’expression, c’est primordial. Tout le monde doit pouvoir prendre la parole, y compris les racistes », milite le jeune homme noir qui raconte que, régulièrement, dans la rue, « des femmes s’agrippent à leur sac à main » sur son passage. « C’est grâce aux mots que l’on pourra déconstruire une manière de penser et éviter le radicalisme », se persuade-t-il.

Selon une récente enquête de l’Ifop, commandée par Charlie Hebdo, la jeunesse est divisée dans son rapport à la liberté d’expression. À la question de savoir si les journalistes ont eu tort de publier les caricatures de Mahomet dans ses pages en 2006, 47 % des moins de 25 ans ont répondu par l’affirmative. À l’échelle de la population entière, seuls 31 % des Français déclaraient partager cet avis.

Autre facteur justifiant le désintérêt d’une partie de la jeunesse pour le débat politique : l’impression plus largement partagée de ne pas être représentés, y compris à l’échelle locale. « Depuis vingt ans, l’âge des maires et des conseillers municipaux ne cesse d’augmenter », précise Laurent Lardeux. En 2020, l’âge moyen d’un maire était de 62 ans dans les petites communes et de 57,4 ans dans les grandes villes, selon un rapport de l’Association des maires de France. Depuis 1983, la proportion des maires de moins de 40 ans a rencontré une diminution constante, passant de 12,16 % à 3,8 % en 2014. « Les municipalités ne s’intéressent pas à nous, sauf quand les élections approchent, dénonce Mariama. Là, ils proposent de créer des pôles jeunesse supervisés par des gens bien plus vieux que nous, totalement déconnectés de nos préoccupations et qui n’ont pas nos codes. Et une fois élus, ils nous laissent tomber. »

Cette année, Mariama a pris la décision de se mettre en quête d’un nouvel atelier de débat pour s’y inscrire, comme lorsqu’elle était lycéenne. « Le confinement a fait office d’accélérateur de prise de conscience politique chez un grand nombre de jeunes », a constaté Irvin Anneix, dont le dernier projet vidéo en cours s’intitule « La vingtaine en quarantaine ». « Vous savez pourquoi on s’appelle génération Z ? demande Mariama. Z, c’est pour la fin. La fin du patriarcat, la fin du racisme, la fin des inégalités. On est ceux qui ne laisseront rien passer. »

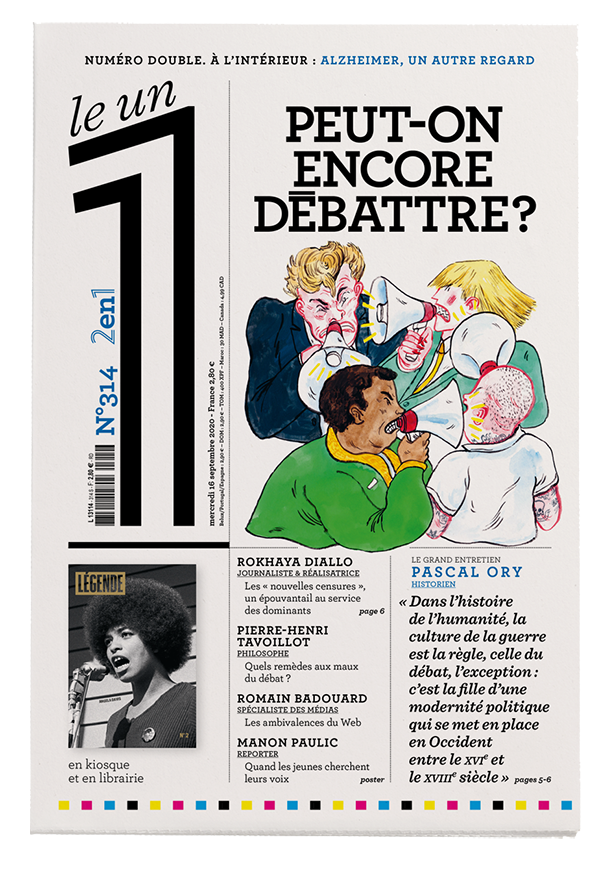

« Aujourd’hui, l’exigence de censure vient de la société »

Pascal Ory

« Dans l’histoire de l’humanité la culture de la guerre est la règle, la culture du débat, l’exception », affirme l’historien, qui retrace l’émergence de cette dernière, au fil du développement du protestantisme, puis des révolutions qui ont marqué l’Occident entre le XVIIe et le XVIII…

[Noms d’oiseau]

Robert Solé

Débattre signifiait à l’origine « battre fortement » : on débattait le lait pour en extraire le beurre. Le verbe s’est un peu adouci en prenant le sens figuré de « discuter vivement », tandis que le substantif se polissait en étant accolé à une autre activité : conférence-d…

Dépolitisés et engagés

Manon Paulic

Plantée devant sa webcam, Mariama Seidi, 20 ans, tient son journal intime de confinement. « Avec le Covid-19, tout est devenu plus visible », commente la jeune femme, sa chambre en toile de fond. Elle expose son regard sur l’école et son besoin de réforme, sur les inégalité…