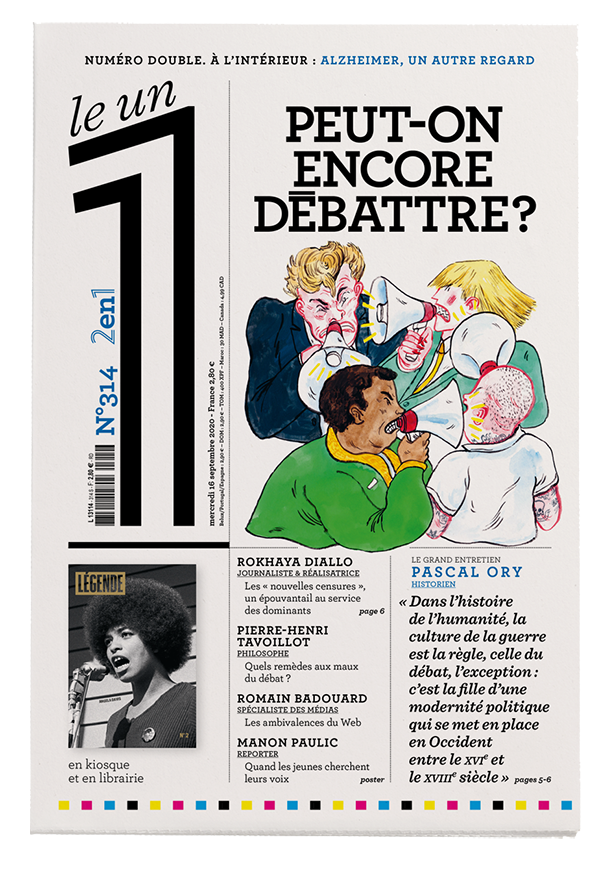

« Aujourd’hui, l’exigence de censure vient de la société »

Temps de lecture : 9 minutes

Vous distinguez la culture du débat et la culture de la guerre. À quand remonte la première ?

Dans l’histoire de l’humanité la culture de la guerre est la règle, la culture du débat, l’exception : on ne la rencontre que dans les derniers siècles de notre histoire, et à l’échelle de quelques régions du monde. À cette aune-là, on mesure sa fragilité. La culture du débat est la fille d’une modernité politique qui se met en place, en Occident et pas ailleurs, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. La Réforme protestante a joué dans ce processus un rôle décisif. Le dogme luthérien du « sacerdoce universel », qui fait de chaque fidèle un prêtre, ouvre une brèche abyssale. La multiplicité des églises protestantes a relativisé le rapport à ce qui comptait le plus au monde à cette époque, le rapport au religieux.

Le pays en pointe pour débattre, c’était donc l’Angleterre protestante ?

Les « Provinces-Unies » (actuels Pays-Bas) l’ont précédée, sur les mêmes bases. Leur vocation marchande a fait le reste : le « commerce » est l’autre nom du dialogue. Mais la distinction a été toute politique. La « Glorieuse Révolution » anglaise de 1688 – rappelez-vous que Mme Thatcher taquina Mitterrand en 1989 en lui disant que « sa » révolution » avait un siècle et un an d’avance sur la nôtre – n’était certes pas une révolution démocratique mais elle posait déjà durablement les fondements d’une société libérale, d’une société du débat, avec la première « presse » pluraliste et ce lieu de discussion politique qui s’appelait le Parlement. Les Lumières ont pour modèle politique le système britannique, et le sommet de la société de débat, à l’époque, est atteint dans les nouveaux États-Unis, où les Églises protestantes sont encore plus divisées qu’en Angleterre et où le libéralisme s’approfondit en démocratie libérale.

La Révolution française a-t-elle permis au débat de s’enraciner ?

La Révolution française n’est jamais que la quatrième des grandes révolutions de la modernité. Elle pousse plus loin la remise en cause religieuse – puisqu’au lieu de s’adosser comme les trois premières au protestantisme, elle s’oppose frontalement au catholicisme –, mais elle est, de ce fait, plus instable. En France, la vraie avancée libérale a eu lieu sous un régime auquel on ne pense jamais : la Restauration. Le régime napoléonien était une dictature. La Restauration « restaura » non l’Ancien Régime mais la forme parlementaire et ne tomba, en 1830, que parce que son second roi s’attaquait à la liberté de la presse. Quand, un demi-siècle plus tard, les républicains s’installent durablement au pouvoir, ils mettent leurs actes en harmonie avec leurs principes en votant en matière de liberté d’expression la loi la plus libérale que ce pays ait jamais connue, et sur laquelle, au reste, on n’a eu de cesse de revenir depuis lors – toujours avec les meilleures intentions du monde, évidemment. Sur ce plan-là, les États-Unis et leur premier amendement ont fait preuve de plus de rigueur et de continuité. Reste que la première grande oasis où s’épanouit le débat, en France, correspond à cette république-là. On se méprend souvent sur le sens à donner à l’affaire Dreyfus : la judéophobie n’est pas une révélation et, en fin de compte, l’affaire, type achevé d’un grand débat à la française, se termine par la victoire des dreyfusards.

Sur tous ces plans, le XXe siècle aura eu de quoi inquiéter les tenants du débat. Les deux guerres mondiales et les grandes expériences totalitaires qui en sont issues auront bien montré qu’un certain progrès en technologie de la communication n’est pas la garantie d’une plus grande liberté d’expression.

Comment, dans de telles conditions, le débat peut-il renaître ?

L’histoire de la modernité est, ramenée à l’essentiel, celle du sacre de l’individu. Voyez l’évolution de la doctrine catholique depuis la Révolution française. Avant le mouvement ouvrier, la grande centrale antilibérale de l’histoire, c’est l’Église catholique. Quand Jean-Paul II, dans les années 1980, se réclame des « droits de l’homme », il dit le contraire de ce que disaient les papes deux siècles plus tôt. Le modèle culturel, donc politique, donc économique (et non pas l’inverse) occidental a promu, aux grandes étapes du débat, l’individualisme. La chute du système soviétique a été l’aboutissement de cette dynamique, qui permet de dire qu’à l’échelle de la France la seconde grande oasis du débat s’est située entre les années 1960 et les années 1990, avec l’affaiblissement continu de la logique de guerre froide – à ce propos, je suis loin d’idéaliser les polémiques entre intellectuels français pendant celle-ci : il suffit de les relire pour être accablé…

Quels grands débats ont agité notre société ?

C’est fonction de chaque culture nationale. Vieux pays catholique et vieux pays d’État, la France a, par conséquent, accordé beaucoup d’importance aux débats autour, avec l’anticléricalisme, du clergé et de l’école (plus que de la religion) et, d’autre part, à celui autour des institutions. Du coup, la dimension proprement sociale du débat prend souvent ici une tournure institutionnelle : les protagonistes se tournent vers l’État pour arbitrer n’importe quelle querelle sociale. L’exact opposé de la démarche suisse ou américaine – deux pays sous hégémonie protestante, et deux pays fédéraux. La France a oublié que c’est un libéral (et un protestant) français, Guizot, qui avait testé l’hypothèse de la « lutte des classes », pour prophétiser la victoire de la « classe moyenne » – en quoi il a vu plus juste que Marx. Mais cette famille a toujours été minoritaire dans ce pays. Du coup, le social périclitant, la culture française s’est réfugiée dans le « sociétal » (condition féminine, orientation sexuelle…), toujours avec un temps de retard sur l’avant-garde des cultures protestantes. La France met remarquablement en scène ses débats, mais est rarement pionnière en termes d’institutions. Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir est devenu une référence après être passé par les États-Unis. Le procès de Bobigny en 1972 consiste à reprendre des techniques gauchistes, au moment où le gauchisme s’effondre, pour aboutir à un résultat réformiste, sous égide présidentielle : la loi Veil. Même processus pour l’écologie politique : là où en Allemagne les Verts, nés gauchistes, se sont déjà intégrés au système – et, du coup, l’ont fait bouger beaucoup plus vite qu’ici –, les Verts français commencent à peine à entrer dans le jeu.

Les Français ont-ils le goût du débat ?

Mon prochain livre rappelle à quel point les identités nationales sont performatives – et ce n’est pas la pandémie présente qui me démentira. Notre double tradition centraliste et cléricale cultive une mise en scène du clivage, mais il faut aller plus loin : depuis 1958, nous vivons sous un régime qui entretient ce clivage. Aujourd’hui, c’est devenu un particularisme. Tous les pays voisins du nôtre fonctionnent sur la base d’un régime parlementaire, qui encourage des pratiques de coalition. L’exact opposé de la France, sur ce plan, est l’Allemagne, pays profondément fédéral et où, au sommet, Mme Merkel peut aujourd’hui gouverner une coalition avec les sociaux-démocrates. Essayez d’imaginer ça en France… Notre système institutionnel est le seul système présidentiel d’Europe occidentale et il a poussé la sophistication jusqu’à organiser le clivage au second tour de l’élection présidentielle, où ne peuvent se maintenir que deux candidats.

Pourquoi est-il devenu si difficile de débattre en France ?

Au sein même de la société occidentale, élargie à une bonne partie de la planète, de nouvelles contradictions apparaissent au cœur de ce qu’on appelle significativement la « société civile ». Aujourd’hui, dans les cultures de débat, l’exigence de censure ne vient plus guère des États mais de ladite société. Regardez Charlie Hebdo : censuré en 1970 par l’État, mais massacré en 2015 par une fraction radicale de la société civile. Au fond, l’histoire des sociétés a toujours été une course-poursuite entre les facteurs d’intégration et les facteurs de désintégration. Quand on lit les récentes déclarations du nouveau recteur de la grande mosquée de Paris [qui a dit souhaiter que vive Charlie Hebdo], on parie sur l’intégration, celle qui a permis une évolution analogue, en deux siècles, des instances catholiques. Mais, en tant qu’historien, j’essaye de ne pas prendre « mes désirs pour la réalité » et, en tant qu’athée de culture catholique, j’ai assez le sens du tragique pour ne pas exclure que la désintégration l’emporte.

Quelle menace pèse à présent sur la culture du débat ?

Le « réseau social », dans sa version autistique, conjugue l’individualisme et le sectarisme. « Faire commun » n’est pas facile avec une telle technologie de la communication. Souvenez-vous du dessin « The Last Thanksgiving » de Roz Chast, paru en 2009 dans le New Yorker. Les membres d’une famille sont réunis autour de la table, sauf que la dinde a disparu car au-dessus de chaque convive il y a un empêchement : je suis « gluten free », je suis « vegan », « kasher », etc. Prenez la cancel culture. Elle déboulonne, elle « damne la mémoire », comme à l’époque de Toutânkhamon. Alors que la culture de débat propose qu’on informe et qu’on analyse. On peut aimer Wagner pour sa musique ; et non pour sa judéophobie mais malgré elle.

Quel risque courent nos sociétés si le débat ne devient qu’un combat ?

Le débat présuppose à la fois une forme de rationalité et un minimum d’empathie. La culture de guerre assimile la discussion à la trahison et le compromis à la compromission. Les échecs de ces deux rationalismes que sont le libéralisme et le marxisme se mesurent à la valorisation contemporaine de l’émotionnel, de l’évangélisme au populisme. J’aventurerais une hypothèse un peu lourde : que le XXIe siècle, jusque-là dominé par un agenda chrétien, s’éloigne en fait à grande vitesse d’une perspective orientée. À cet égard, le marxisme aura été le dernier grand monothéisme. Au sens étymologique, la désorientation s’installe. Ce n’est pas nécessairement négatif. Culturellement, il y a un « génie du polythéisme ». Mais politiquement cela conduit à une histoire, disons, à la chinoise : une succession ininterrompue de « mandats du ciel », régulée seulement par les rapports de force. Deux millénaires de « sens de l’histoire », après tout, c’est assez court.

La liberté d’expression en sort-elle menacée ?

Peut-être pas plus que dans une société orientée. Restons en Chine. L’évolution de Taïwan, porterait à l’optimisme : une démocratie libérale s’y installe depuis un quart de siècle, comme à la génération précédente en Espagne ou au Portugal. Mais toutes ces expériences – comme la nôtre – pourraient être balayées comme fétu de paille si la conjoncture de crise s’installait durablement.

Par exemple ?

Si la présente prophétie écologiste est vérifiée, la course-poursuite dont je parlais se terminera nécessairement par la victoire de l’autorité sur la liberté. Bien sûr, cela variera en fonction des cultures nationales ; bien sûr, on concédera à l’individu le « sociétal ». Pour le reste – qui n’est pas rien –, la culture de guerre et la dictature de l’urgence seront les maîtresses du temps.

Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO

« Aujourd’hui, l’exigence de censure vient de la société »

Pascal Ory

« Dans l’histoire de l’humanité la culture de la guerre est la règle, la culture du débat, l’exception », affirme l’historien, qui retrace l’émergence de cette dernière, au fil du développement du protestantisme, puis des révolutions qui ont marqué l’Occident entre le XVIIe et le XVIII…

[Noms d’oiseau]

Robert Solé

Débattre signifiait à l’origine « battre fortement » : on débattait le lait pour en extraire le beurre. Le verbe s’est un peu adouci en prenant le sens figuré de « discuter vivement », tandis que le substantif se polissait en étant accolé à une autre activité : conférence-d…

Dépolitisés et engagés

Manon Paulic

Plantée devant sa webcam, Mariama Seidi, 20 ans, tient son journal intime de confinement. « Avec le Covid-19, tout est devenu plus visible », commente la jeune femme, sa chambre en toile de fond. Elle expose son regard sur l’école et son besoin de réforme, sur les inégalité…