Dans l’héritage culturel, « les anciennes frontières sont brouillées »

Temps de lecture : 6 minutes

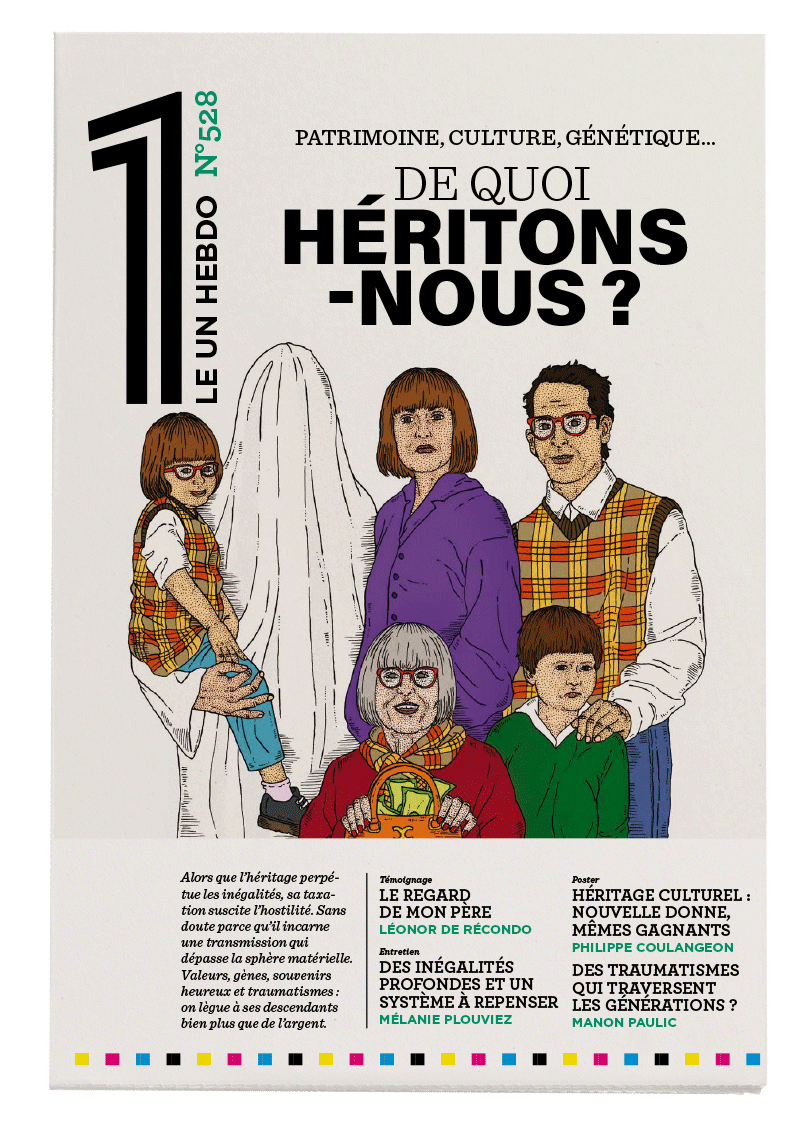

De quoi hérite-t-on sur le plan culturel ?

Nous héritons tout d’abord, à un stade extrêmement précoce, d’un ensemble de ressources très générales, linguistiques, qui sont déterminantes dans le processus d’apprentissage. Des études assez spectaculaires chez des enfants de 2 ans montrent des inégalités socioéconomiques en termes d’étendue du vocabulaire, qui s’avèrent malheureusement extrêmement prédictives de la réussite scolaire ultérieure.

Un deuxième héritage intervient plus tardivement : nous héritons d’un ensemble de dispositions, de goûts, d’habitudes culturelles – les façons de se vêtir ou de s’exprimer, la fréquentation ou non d’institutions culturelles… Ces attitudes, façonnées par le milieu dans lequel on a grandi, sont moins centrales dans les apprentissages proprement dits mais jouent un rôle plus indirect et plus insidieux dans de nombreux phénomènes de sélection sociale. Ils fonctionnent comme des signes implicites par lesquels les individus se reconnaissent comme appartenant au même monde ou non. On pourrait dire que c’est une sorte de « délit d’initié » culturel.

Ce cultural matching, cette adéquation entre les styles de vie, les valeurs, joue un rôle – parfois inconscient – dans les entretiens d’embauche et le monde professionnel. Mais cela favorise aussi les appariements amicaux ou amoureux et contribue à expliquer le phénomène d’homogamie, qui veut que les couples aient tendance à se former entre personnes culturellement et socialement assez proches.

Comment ce capital culturel se transmet-il ?

Nous avons trop tendance à considérer que la famille est le seul lieu de transmission culturelle alors que l’époque contemporaine se caractérise par la multiplicité des canaux de transmission. Ce phénomène a aussi lieu au sein de l’école, entre l’enseignant et les élèves, mais également de façon horizontale et informelle entre les élèves, puis tout au long de la vie. Les inégalités culturelles de la petite enfance ne sont donc pas figées, elles sont influencées par les aléas des rencontres amicales, professionnelles, amoureuses…

Existe-t-il également des inégalités au niveau de l’accès aux différentes filières scolaires ?

Dans ce domaine, les inégalités sont d’ordre social – la capacité à mobiliser les bonnes relations pour accéder à une filière ou pour obtenir un stage –, mais également culturel, à travers la plus ou moins bonne connaissance du système scolaire, qui est très inégale selon les familles. Cela joue d’autant plus lorsque les règles de fonctionnement de l’orientation et de la sélection scolaires sont opaques et changent fréquemment, comme c’est le cas depuis quelques années.

Soixante ans après les ouvrages de Pierre Bourdieu – Les Héritiers (1964) puis La Reproduction (1970), écrit avec Jean‑Claude Passeron –, comment la transmission de l’héritage culturel a-t-elle évolué ?

La grande transformation par rapport aux années 1960 réside dans la massification scolaire. Nous sommes passés de 20 % de bacheliers par génération à plus de 80 % aujourd’hui. L’accès à l’enseignement supérieur n’est plus réservé à une petite aristocratie culturelle. Cette massification scolaire a ses limites et ses ratés, mais elle a abouti à un plus grand foisonnement culturel au sein de la jeunesse lycéenne et étudiante. Par ailleurs, le développement de l’industrie culturelle et du numérique a démultiplié la quantité et la diversité des ressources accessibles au plus grand nombre.

« La massification scolaire s’est arrêtée aux portes de ces bastions de l’élite que sont les grandes écoles »

Cela modifie considérablement la hiérarchie des normes culturelles – par exemple, le clivage entre ce que l’on appelait jadis la « culture savante » et la « culture de masse ». Des compagnies de danse contemporaine empruntent à l’esthétique du hip-hop, une partie de la bande dessinée connaît un anoblissement culturel avec l’apparition du « roman graphique »… Les anciennes frontières sont brouillées.

Est-ce à dire qu’il n’y a plus de hiérarchie entre les héritages culturels transmis par les différentes classes sociales ?

C’est trompeur. Ce brouillage des frontières est parfois interprété comme l’aboutissement d’une démocratisation et d’une dé-hiérarchisation de la culture. Je n’y crois pas du tout. Je pense que le phénomène de distinction culturelle subsiste, mais à travers des hiérarchies plus subtiles, moins liées à ce que l’on consomme qu’à la façon dont on le consomme. Il est par exemple très distinctif culturellement d’écouter de la musique sur des disques vinyle, ou de regarder des films en version originale plutôt qu’en version française.

Le capital culturel a-t-il tendance à moins se transmettre et s’accumuler d’une génération à l’autre ?

Je pense que nous assistons à une dévalorisation accélérée du capital culturel. Les ressources et les hiérarchies culturelles étant plus mouvantes que par le passé, les parents peuvent moins se permettre de transmettre passivement ce dont ils ont eux-mêmes hérité. L’investissement nécessaire pour se distinguer est plus important.

Une transformation spectaculaire dans ce que valorisent les familles privilégiées est liée à la maîtrise des langues étrangères, et en particulier de l’anglais. Autrefois, les enfants de bonne famille apprenaient le latin et le grec. Aujourd’hui, le succès des sections internationales et des summer camps en Angleterre ou aux États-Unis est frappant. On y envoie ses enfants parce que c’est socialement plus « rentable » que de les emmener à l’opéra ou dans les musées.

Quels sont les autres marqueurs émergents de distinction culturelle ?

L’un d’entre eux est l’éclectisme, le fait de maîtriser un capital « multiculturel », voire de se réapproprier la culture des autres. Avec des conséquences qui s’apparentent à un phénomène de « gentrification » : des répertoires culturels issus des classes populaires sont accaparés par les classes supérieures. L’exemple le plus connu est celui du jazz, une musique historiquement noire, désormais essentiellement appréciée par les élites blanches. Mais on peut le voir aussi à la limite dans l’apprentissage de la langue arabe. Comme le souligne Nabil Wakim dans son documentaire Mauvaise langue, des enfants issus de l’immigration d’Afrique du Nord n’ont jamais appris l’arabe, en partie parce que c’était mal vu dans leur milieu populaire. Et, dans le même temps, on voit se développer dans les classes plus aisées une demande d’apprentissage de cette langue, qui est par exemple valorisée pour accéder à des carrières dans la diplomatie.

La sélection scolaire a-t-elle également évolué ?

En raison de l’expansion de l’enseignement secondaire, les seuils de sélection interviennent plus tard dans les cycles d’études. La massification scolaire s’est par exemple arrêtée aux portes de ces bastions de l’élite que sont les grandes écoles. Elles restent un élément structurant de la reproduction des privilèges sociaux en France, comme c’est le cas aux États-Unis avec les universités de la Ivy League ou en Angleterre avec Oxford et Cambridge.

Certains de mes collègues considèrent que l’expansion scolaire est un miroir aux alouettes, qu’il faudrait arrêter cette fuite en avant. Je ne suis pas aussi pessimiste. S’il existe une certaine mobilité sociale dans notre société, aussi limitée soit-elle, elle est grandement liée à l’école. Il ne faut donc pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Certes, tout comme les ressources matérielles, les ressources culturelles circulent de façon inégalitaire, mais ce n’est pas pour cela qu’il faut arrêter d’essayer de faire jouer un rôle à l’école en la matière, notamment au niveau de la petite enfance.

Propos recueillis par HÉLÈNE SEINGIER

« L’héritage familial ne va pas de soi »

Mélanie Plouviez

La philosophe Mélanie Plouviez plaide pour une grande remise à plat de notre système de transmission patrimonial. Revenant à ses origines révolutionnaires, elle montre comment les intentions égalitaires qui ont présidé à sa …

[Mystique]

Robert Solé

Le cinéma est friand de conflits successoraux qui donnent lieu à des empoignades homériques et finissent souvent dans le sang. Que de films nous auront montré des héritiers interloqués après l’ouverture d’un testament chez le notaire !

Que devons-nous à nos gènes ?

Ariane Giacobino

La scientifique Ariane Giacobino revient sur ce que les deux dernières décennies de recherches en génétique et en épigénétique nous ont appris sur la transmission héréditaire, tout en insistant sur le rôle primordial de l’en…