« Les migrants sont exposés à une violence qui se poursuit chez nous »

Temps de lecture : 8 minutes

Vous parlez d’une « crise de l’hospitalité » pour qualifier cette période particulière de l’histoire de la migration. Quand démarre-t-elle ?

On sait que l’arrivée en Europe, par la Méditerranée, de personnes originaires d’Afrique subsaharienne est un phénomène ancien, récurrent, qui connaît des cycles. Le dernier démarre en 2015, quand deux naufrages causent la mort de plus de 800 personnes. À l’époque, un tel événement secoue encore les consciences. En parallèle, des réfugiés d’Irak, d’Afghanistan et de Syrie commencent à affluer sur les routes d’Europe du Nord tandis qu’une situation intenable se développe à Calais. La migration prend alors un visage dramatique sur les écrans de télévision et oblige à une réponse institutionnelle.

Quelles sont les causes de ce nouveau cycle ?

La Libye a joué un rôle clé. En 2011, la mort de Kadhafi relance le flux de départs. Dans sa descente aux enfers, la Libye devient très dangereuse pour les migrants. Ceux qui avaient pour projet de s’y installer – le pays est très demandeur de main-d’œuvre étrangère – se retrouvent à devoir fuir. La guerre en Syrie, qui éclate la même année, constitue un deuxième facteur important. À l’échelle individuelle, d’autres causes – économiques, politiques, démographiques, climatiques – s’entremêlent et font qu’à partir de 2015, un plus grand nombre de gens veulent quitter leur pays.

Quelle fut la réponse des institutions ?

En 2013, déjà, le naufrage d’un navire au large de Lampedusa, qui a provoqué la mort de 366 personnes, entraîne une première réponse institutionnelle de l’Italie : Mare Nostrum. L’opération militaire est avant tout une mission de sauvetage. Elle sauve 200 000 vies avant d’être suspendue, fin 2014, lorsque l’Europe, enfermée dans son schéma de « Dublin » [règlement européen selon lequel la responsabilité de l’examen de la demande d’asile d’un réfugié est déléguée au premier pays qui l’a accueilli], décide de ne pas soulager l’Italie du poids financier et opérationnel qu’elle représente. Les conséquences arrivent très vite avec, au printemps 2015, les deux naufrages retentissants déjà évoqués. L’Union européenne lance alors l’opération Sophia, dont le rôle est cette fois-ci d’abord sécuritaire. S’ouvre alors un cycle de deux ans, pendant lequel les Européens se montrent plutôt ouverts aux sauvetages en Méditerranée, qu’ils soient menés par les États eux-mêmes, avec des gardes-côtes et des navires de guerre, par des navires commerciaux ou par les ONG, dont les initiatives se multiplient. En 2016, une dizaine de bateaux humanitaires naviguent en mer. Pour autant, à aucun moment, les sauvetages des ONG ont représenté la majorité des personnes sauvées, les migrants étant toujours principalement secourus par les États et les navires commerciaux. Au plus haut de leur contribution, les ONG ont représenté un peu moins de 40 % des sauvetages.

Que se passe-t-il ensuite ?

Cette parenthèse, au cours de laquelle l’Italie voit affluer entre 150 000 et 200 000 personnes par an, se ferme en 2017 avec l’action du ministre de l’Intérieur Marco Minniti qui jette les bases de la doctrine qui sera reprise par Matteo Salvini. À partir du printemps, les ONG sont victimes de campagnes médiatiques ou administratives, de tentatives de déstabilisation judiciaires. L’été 2017 marque la mise en place d’un code de conduite décidé par l’Italie et destiné à organiser et soumettre les opérations de secours. Le ton est donné et la situation devient de plus en plus difficile pour les ONG. Avec Salvini, les ports se ferment et, en juin 2018, l’Aquarius est contraint d’aller naviguer vers l’Espagne pour débarquer 630 personnes, la France ne faisant aucun geste. L’été 2018 ouvre une période qui perdure aujourd’hui, celle d’une tragique irresponsabilité de l’Union européenne et de l’ensemble des acteurs du bassin méditerranéen. Plutôt que de réfléchir à ces mouvements de populations en puisant dans les sciences sociales, l’économie, la politique, et de les accompagner, l’Europe s’est construit des murs relativement efficaces – en 2015-2016, le nombre annuel d’arrivées se situait entre 200 000 et 300 000 ; ces deux dernières années, il se trouve entre 30 000 et 50 000 – au prix de morts et de grandes souffrances.

Pourquoi l’Europe a-t-elle été si vite dépassée ?

Avec le règlement de Dublin, on voit mal comment les États pourraient s’en sortir. Ce n’est pourtant qu’un instrument administratif que l’on pourrait dépasser. Angela Merkel l’a fait en 2015. Je ne cherche pas à absoudre Matteo Salvini de ses responsabilités, mais Dublin met en place une situation qui permet à l’Italie, de manière objective, de reprocher aux États européens leur manque de solidarité. Ce que montre ce cycle migratoire, c’est l’incapacité des Européens à penser la mobilité autrement que dans un régime disciplinaire, dissuasif, entraînant des mesures violentes qu’elles soient physiques, administratives ou symboliques. Nous sommes frappés, en tant qu’humanitaires, par l’omniprésence de la violence à laquelle ces gens, plus ou moins jeunes, ont été exposés. C’est une violence absolue. Elle naît dans les conditions de départ, est ensuite entretenue sur le parcours par les trafiquants, les États, et elle se poursuit ici, en Europe. Les Européens ne se départent pas de cette capacité à entretenir la violence. Ils s’entêtent à poursuivre des politiques provoquant des dégâts considérables sur les personnes migrantes, mais aussi au sein des bases sociales, des populations européennes. Elles créent de la tension. Salvini n’est pas arrivé là par hasard. À Grande-Synthe, où l’État délègue la gestion des migrants à la municipalité, les personnes migrantes se déplacent par grappe avec des caddies de supermarché. En balade scolaire, les enfants croisent des cordons de gendarmes balançant de la lacrymo et les vestiaires de la piscine municipale sont occupés par des Kurdes venus se doucher. Visuellement, dans une petite ville de 20 000 habitants, c’est dur. Et le tissu associatif s’épuise.

Les parcours migratoires sont-ils les mêmes qu’il y a quatre ans ?

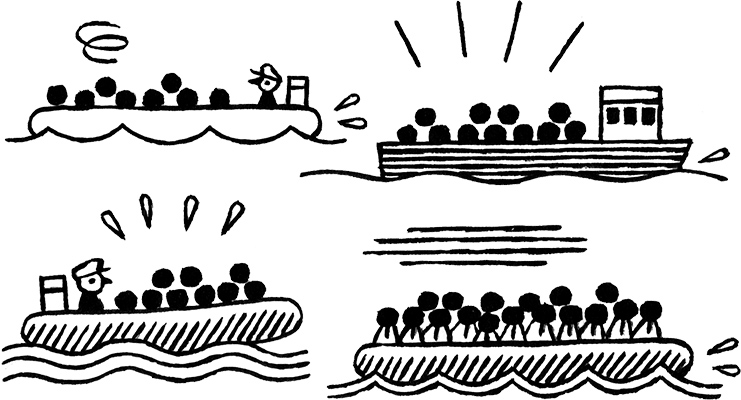

Les migrants et les passeurs se sont adaptés face aux contraintes. Ils ont dévié légèrement leurs routes, se mettant davantage en danger. Les types de bateaux utilisés ont changé au rythme des politiques. Mais la logique migratoire se poursuit avec les mêmes outils. En Europe, la spirale xénophobe de l’Italie et le durcissement des législations et des pratiques en France n’ont fait qu’augmenter le degré de violence. Les demandeurs d’asile ont droit à une allocation temporaire créditée sur un compte en banque assorti d’une carte de retrait et de paiement, mais une réforme en cours, promue par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), prévoit de limiter à 25 par mois le nombre de paiements qu’il sera possible d’effectuer avec cette carte, qui ne permettra plus de retirer d’argent. Cela ne sert à rien, si ce n’est à compliquer encore un peu plus le quotidien des demandeurs d’asile. Cet exemple peut paraître anecdotique, pourtant il est assez significatif du type de raisonnement qui anime les politiques migratoires.

Cet été a-t-il été particulier ?

Chaque été est différent. Depuis deux ans, le sauvetage est découragé dans son ensemble. Cette année, on a assisté à l’accentuation de cette tendance dès le printemps en raison de la suspension par l’Europe de la dimension maritime de l’opération Sophia, désormais réduite à des patrouilles aériennes. Le centre de coordination et de sauvetage (MRCC) basé à Rome a délégué la coordination des secours en mer aux Libyens. Ces derniers ne répondent jamais aux appels et quand ils interviennent, c’est pour intercepter les navires et les ramener en Libye. Le nombre de bateaux d’ONG est passé de dix à deux, voire parfois zéro, et ils s’exposent à de fortes pressions et à des mises sous séquestre. Enfin, cet été a également été marqué par la réticence grandissante des bateaux commerciaux à effectuer des sauvetages. Jusqu’à présent, ils s’y prêtaient de bonne grâce, respectant le droit de la mer. Maintenant, ils évitent les embarcations de migrants, refusant de prendre le risque d’errer en mer pendant quinze jours à attendre l’autorisation d’accoster. Les conséquences sont terribles : en un an, la probabilité de mourir en Méditerranée est passée de 3 à 6 %.

Comment, en tant qu’ONG, vous êtes-vous adaptés à cette évolution ?

On a évolué opérationnellement. Jusqu’à fin 2017, les débarquements ne posaient pas de problème, on passait donc peu de temps en mer. Aujourd’hui, sachant que l’on peut y rester des semaines, on a dû adapter nos conditions de vie à bord et revoir nos ambitions à la baisse. Il fut un temps où le sauvetage était politiquement et socialement acceptable. Ce n’est plus le cas. C’est à cela qu’il faut résister. Dans le milieu associatif, on est abattus et fatigués. On peine à maintenir l’énergie pour inventer des modèles opérationnels, des modes de contestation. On a l’impression qu’assez peu de ce que l’on fait touche. Les opérations fonctionnent : on continue à sortir des gens de l’eau, à travailler avec les mineurs isolés à Pantin et sur l’hébergement solidaire dans le Sud-Ouest ou en Bretagne. Mais ce que l’on n’a jamais réussi à faire, c’est renverser les discours, démonter les idées reçues sur l’« invasion » migratoire. Les faits doivent l’emporter sur les mythes et les fake news, nourris par les dirigeants, y compris les nôtres. L’intégralité du récit gouvernemental autour de la migration est alimentée par des fantasmes. L’une des priorités devrait être de considérer que l’Europe et la France ont non seulement les moyens de faire face à l’arrivée de ces quelques centaines de milliers de personnes, mais aussi les moyens intellectuels et politiques de repenser la migration dans un cadre plus bienveillant.

Y a-t-il des raisons d’espérer ?

J’ai arrêté de penser que les réponses viendraient des États, ou même de l’Europe. J’ai encore espoir en l’échelon local. On connaît l’influence qu’ont pu avoir les paroles du maire de Palerme, le rôle qu’a pu jouer dans le passé la maire de Barcelone ou les maires de Valence (Espagne) et de Grande-Synthe. Cet été, le maire de la Seyne-sur-Mer a lui-même appelé à la solidarité. La mobilisation a lieu aujourd’hui à cette échelle. Et peut-être qu’un jour, aussi, les États d’origine et de transit prendront part aux débats, qu’ils protesteront contre la manière dont les Européens traitent leurs citoyens. Il y a dix ans, le Mali s’était fortement opposé à un accord de réadmission avec la France. Des oppositions de ce genre, on en voit peu aujourd’hui. Il y a pourtant là un réservoir de résistance.

Propos recueillis par MANON PAULIC

« Les migrants sont exposés à une violence qui se poursuit chez nous »

Michaël Neuman

L'humanitaire Michaël Neuman parle d’une « crise de l’hospitalité » pour qualifier cette période particulière de l’histoire de la migration

[Bateaux]

Robert Solé

On trouve de tout en Méditerranée. Certaines fois, ce sont des canots pneumatiques en panne ou de vieux rafiots à la dérive, surchargés de migrants exténués

Une impuissance européenne ?

Ségolène Barbou des Places

L’Union européenne a semblé absente des « épisodes » Aquarius ou Open Arms. En dépit du grand nombre de mesures adoptées, l’UE paraît incapable de gérer – à défaut de résoudre – la crise migratoire. Mais la critique de cette impuissance est-elle fondée ou l’accusation…