Rumeurs

Temps de lecture : 6 minutes

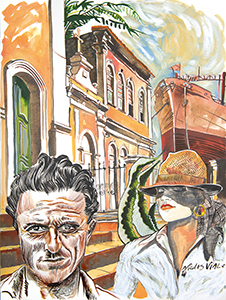

« Voir Naples et mourir » : c’est par ces mots que se termine une nouvelle écrite par Conrad en 1906 et qui se passe dans cette ville. L’événement principal a lieu le soir au milieu des allées de la Villa Comunale où un vieil honnête homme étranger se fait dévaliser par un jeune armé d’un couteau. Ce banal fait divers aurait pu se passer dans n’importe quelle ville, mais pas la suite de l’histoire qui, au contraire, est bien propre au lieu. Le vieux monsieur avait donné son portefeuille, mais il avait réussi à sauver une pièce d’or qu’il avait sur lui. Une fois remis du choc, il décide de la dépenser dans un élégant établissement public pour se restaurer. Là, il rencontre à nouveau son agresseur et c’est alors qu’a lieu la scène inverse à celle qui serait arrivée dans n’importe quelle autre ville. Le jeune qui est un mafieux de la Camorra menace sa victime pour ne pas lui avoir donné tout ce qu’elle avait, « je n’en ai pas encore fini avec vous », lui dit-il. Puis il sort, imperturbable. Le vieux monsieur se voit contraint de quitter la ville et avec elle le seul climat bénéfique à sa santé. « Voir Naples et mourir », en concluant ainsi son récit, Conrad tourne en sentence capitale la formule touristique.

C’est ainsi qu’apparaît une ville où les habitants doivent agir avec habileté face à la menace publique des caïds. Dans ces pages du début du siècle, Conrad parle d’une particularité de Naples qui s’est renforcée au cours du temps dans le comportement de ses habitants. Ils agissent dans la clandestinité, fréquentent les banques avec circonspection, vont retirer leurs pensions escortés de membres de leur famille, glissent des billets de banque entre les piles du linge. Dans la rue, ils sont attendus par les rondes de jour qui les dévisagent l’air soupçonneux de leurs yeux à rayons X et leur donnent à tous le sentiment enivrant d’être du gibier. Une expression judicieuse disait « ascì p’ o bosco », sortir dans le bois, pour ceux qui erraient dans la foule en quête d’une proie.

Des pages, complètement différentes, d’un grand écrivain du xxe siècle, se situent à quelques mètres du lieu du vol raconté par Conrad. Ernst Jünger a vécu à Naples dans la Villa Comunale, invité de l’Aquarium, en qualité de « docteur ès pêche », titre que les Napolitains donnaient aux zoologistes marins qui y résidaient. Avant l’aube, le bateau de l’Institut levait l’ancre pour une battue quotidienne avec des filets en soie dans les eaux du golfe. Jünger raconte le faste éclatant des couleurs de ces proies vivantes qui étaient répertoriées et étudiées tous les jours. « Un œuf de requin dans lequel on voit l’embryon vivant dans un coussin de corne transparente comme du verre. » Un monde de scientifiques, de pleine mer et de faune étincelante coïncidait dans le même espace avec l’outrage subi par le vieil étranger agressé deux fois dans la soirée décrit par Conrad. Entre ces deux histoires séparées de quelques mètres, on peut placer la renommée de la ville du nom de Naples. Les rumeurs, éloge ou calomnie, sont les ingrédients qui au fil du temps se sont transformés en renommée. Celle-ci est constituée de la faim et des techniques pour la tromper, de la façon dont on verse le sang et dont on le pleure, des coups que la nature lance d’un sol qui bout plusieurs fois par siècle, de la manière dont on rit et des instruments à cordes ou à percussion qui déchaînent le chant. Renommée de ville maudite, si les soldats de Charles, huitième roi des Valois, lui attribuèrent la paternité de la syphilis qui commençait à sévir parmi eux. Ils en repartirent contaminés, prêts à infecter le sexe du monde entier, appelant mal napolitain la nouvelle maladie.

Dans le quadrillage par lequel les cartographes emprisonnent la planète, Naples se trouve là où le méridien quatorze (valeur dans la smorfia1 : l’ivrogne) croise le parallèle quarante et un (valeur dans la smorfia : le couteau). C’est pourquoi, ce fut là qu’un maître d’armes et de guet-apens attendit Le Caravage à la sortie d’une auberge et qu’il trempa son épée dans son sang tiède de vin. Il se releva avec moins d’un an de vie laissée à son crâne impétueux, moins d’un an à la main qui avait conduit par la main la lumière elle-même en peinture. Et si elle fut une ville violée par un nombre exorbitant de vainqueurs, si ce golfe grand ouvert fut militairement indéfendable, par réaction elle rendit ses habitants inexpugnables : chacun d’eux est une ville entière, conscient de l’être et de la représenter.

Après les soldats, vint la foule des voyageurs les plus illustres qui y séjournèrent et lui donnèrent toutes sortes d’attributs. Il n’y a pas d’invective qui soit une nouveauté, ni de louange qui n’ait été exclamée, ni baisers ni crachats. Les gens illustres arrivèrent : en fuite, pour se reproduire, pour souffler, par dérive noble ou mesquine. Ils repartirent en laissant des pages qui se situent dans le champ assez large que les regards distants de Conrad et de Jünger peuvent délimiter. L’accumulation de ces écrits est à la ville ce que les fientes des migrateurs sont à une île. En les raclant une fois sèches sur le sol, on constate que l’effet produit, aussi bien par les invectives que par les louanges, est de donner une renommée, du fumier qui sent l’encens. La renommée de Naples dérape entre une île incrustée de sédiments et l’icône devant laquelle fume la résine des cultes.

1. La smorfia napolitaine est le livre des songes qui donne un sens aux numéros de la loterie.

La dernière tribu

Ernest Pignon-Ernest

J’éprouve dans mon travail le besoin d’interroger les éléments qui fondent nos cultures, comme la religion ou la mythologie. À l’origine, je pensais partir en Grèce mais je suis tombé sur une série d’émissions de Fran…

« Mon désir d’Italie »

Jean-Noël Schifano

« C’est un réel espoir, celui d’une possible métamorphose de l’Italie. Une métamorphose que je crois tout à fait nécessaire pour redonner au Sud le statut qu’il mérite, et qui prendrait la forme d’un État f&eacut…

Idolâtrie

Régis Debray

Pourquoi faut-il que Venise, algue sucrée, bois humide et suri, sente la nécropole, alors que Naples, si funéraire, pète de santé ?

Une sirène, une république, une femme sans culotte

Catherine Clément

Catherine Clément revisite le mythe de la sirène Parthénope, à laquelle Naples doit son ancien nom.