« La liberté a deux ennemis : les circonstances extraordinaires et le salut public »

Temps de lecture : 12 minutes

Pouvez-vous retracer en quelques mots l’histoire de la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » ?

Difficile, parce que l’histoire est longue. Il faut d’abord abandonner l’idée, fort répandue, que la devise surgit tout armée de la Révolution française. Certes, les mots de liberté et d’égalité sont alors partout, sur les lèvres des orateurs, dans le papier des affiches ou sur la faïence des assiettes. Ils sont apparus côte à côte dès la Déclaration des droits. Mais ils voisinent avec des abstractions qui les concurrencent – Vérité, Sûreté, Justice. Ils peinent donc à s’agréger en devise, et ne parviennent pas à la dignité institutionnelle.

Dès lors, on peut s’attendre à ce que cette triade incertaine ait une histoire contrastée dans un XIXe siècle agité où pas un régime ne dure plus de dix-huit ans. Le Premier Empire garde de ses origines le mot de Liberté, mais tend à l’équilibrer – ou, comme on voudra, à l’assassiner – en lui adjoignant celui d’Ordre public. Les deux monarchies restaurées bannissent à la fois l’égalité et la liberté. La monarchie de Juillet, bien que née d’une révolution – et qui le sait au point d’en adopter le nom et de garder les trois couleurs –, recule pourtant devant la devise. C’est une autre révolution, celle de 1848, et l’avènement d’une république nouvelle qui l’inscrit enfin dans le texte constitutionnel et, c’est là son apport décisif, lui donne, en lui adjoignant la fraternité, son rythme ternaire. Triomphe éphémère cependant : le coup d’État de 1851 ramène, avec l’Empire, la prédilection pour l’ordre public. Il faut donc attendre encore la défaite de 1870, la difficile installation d’une République troisième du nom pour voir, en 1880, la devise se pérenniser et acquérir l’évidence qu’elle a pour nous aujourd’hui. Encore devra-t-elle subir un dernier outrage, abandonnée au profit de bien plus prosaïque : le « Travail, Famille, Patrie » d’un vieux maréchal.

Quelles ont été les principales sources d’inspiration ?

Multiples. On pense d’abord à l’exemple américain, qui avait joué un rôle dans l’élaboration de la Déclaration des droits. Mais l’inspiration de la devise venait d’une longue préhistoire. Les Lumières, pour commencer. Au cours du siècle précédent, la lutte contre l’absolutisme avait été menée au nom des libertés, et l’innovation de la Révolution est d’avoir abandonné le pluriel – qui avait partie liée avec les droits historiques et les privilèges particuliers – pour l’universalité du singulier, une liberté pour tous. On peut encore penser à l’héritage de la maçonnerie : le goût des abstractions ternaires avait, selon George Sand qui le raconte dans Consuelo, voyagé souterrainement à travers les sectes et les sociétés secrètes. Il y a enfin les racines chrétiennes. Chateaubriand conclut les Mémoires d’outre-tombe par une prophétie : la « religion du libérateur », à ses yeux loin d’être épuisée, entre à peine dans sa troisième période, politique celle-ci, et qui se résume en trois mots : Liberté, Égalité, Fraternité. De cette inspiration évangélique, il y a une scène remarquable : place des Vosges, en 1848, Hugo préside à la plantation d’un arbre de la liberté. Le premier d’entre eux, dit-il, n’est autre que la croix sur laquelle « Jésus s’est offert en sacrifice pour la liberté, l’égalité et la fraternité du genre humain ».

En quoi ces trois valeurs se complètent-elles ?

C’est peu dire qu’elles se complètent. On peut soutenir, c’est le cas pour la liberté et l’égalité, qu’elles ne sauraient exister l’une sans l’autre. Être libre, c’est pouvoir agir selon les buts qu’on s’est fixés et ne pas subir la contrainte. À la seule condition toutefois de ne pas nuire à la liberté d’autrui. C’est évidemment admettre que cet autrui jouit d’un droit égal à l’indépendance. Et c’est établir une circularité entre les deux valeurs. Des êtres pareillement libres sont nécessairement égaux. Qu’est-ce qu’une société, se demande Sieyès, où les hommes seraient plus ou moins libres ?

De la fraternité, en revanche, on peut dire, et on l’a beaucoup fait, qu’elle complète les deux autres. C’est qu’elle n’est pas du même ordre. Pas un droit, mais un devoir, une volonté vertueuse. Un facteur d’union, quand la liberté porte en elle la dissidence. On la célèbre donc comme une conjuration de l’égoïsme contenu dans l’individualisme des droits ou comme la résolution affective des conflits qui peuvent s’élever entre la liberté et l’égalité.

Lesquels ?

En réalité, les deux valeurs ne sont sœurs siamoises qu’au ciel des idées abstraites ; transportées sur le sol de la vie concrète, il leur arrive de contraindre les hommes à arbitrer péniblement entre elles. Voyez les Constituants. Il leur est arrivé de sacrifier la liberté à l’égalité : l’égalité des partages dans les successions a eu raison du libre droit du père de famille à avantager tel ou tel de ses enfants. Mais il leur est arrivé, tout à rebours, de sacrifier l’égalité à la liberté : convaincus que des êtres dépendants d’autrui ne sauraient voter librement, ils ont adopté le vote censitaire qui écarte les non-propriétaires du corps politique et blesse décisivement l’égalité.

La disjonction des termes n’a donc pas été inventée par des historiens révisionnistes hostiles à la Révolution, mais elle a été vécue par les contemporains eux-mêmes. Songez seulement au calendrier : 1789 ouvre l’an I de la liberté, suivi, après le 10 août 1792, de l’an I de l’égalité, si bien qu’une même journée, en 1793 par exemple, peut être datée de l’an II de l’égalité et de l’an IV de la liberté. Chacune des deux valeurs a donc son moment.

Se sont-elles imposées d’elles-mêmes ?

Évidemment pas, puisqu’il a fallu un siècle à la devise pour se pérenniser, et l’histoire chaotique du XIXe siècle suffit à en comprendre les raisons. L’instabilité vient aussi des penseurs et des philosophes. Tantôt ils bannissent les trois termes à la fois, tantôt ils leur adjoignent un terme susceptible d’en amortir la charge subversive. Tantôt, au gré des goûts et des dégoûts personnels, ils ôtent à la devise un ou deux de ses pieds. Parfois, il suffit d’un seul : Lamennais, qui montre peu de tendresse à l’égalité, suggère de s’en tenir à Liberté, Fraternité. Parfois encore l’époussetage de la devise entraîne avec lui deux termes : Babeuf ne souhaite sauver que la valeur d’égalité, à condition de la déclarer « parfaite ». Proudhon, lui, serait heureux avec la seule liberté, comme Vacherot, républicain rigoureux. Tantôt enfin, ils se contentent de bricoler l’ordre de la devise. Pour Cabet, utopiste conséquent, liberté est le terme anarchique à mettre en veilleuse : ce sera Fraternité, Égalité, Liberté. Et pour Pierre Leroux, la fraternité afficherait mieux son rôle conciliateur si on la plaçait au mitan de la devise : cette fois, donc, Liberté, Fraternité, Égalité.

Vous avez pu écrire que cette devise était chargée d’ambiguïtés. Lesquelles ?

Il y a d’abord l’incertitude liée au caractère double de chacune des valeurs. Car il y a une liberté négative, le droit de faire tout ce qui n’est pas défendu par la loi. Mais aussi une liberté positive, le droit de concourir à la loi, une liberté de participation à l’action collective. Même chose pour l’égalité : celle des droits égaux, mais encore, comme le suggère Babeuf, celle des biens et des accomplissements égaux ; formelle, pour la première, réelle, pour la seconde, distinction promise à un bel avenir dans notre pensée politique. À cette ambiguïté constitutive s’ajoute la tension permanente introduite par la liberté. Comme toute revendication individuelle peut prétendre à devenir un droit, la liberté est source de divisions. La liberté, c’est le libre examen, le droit de dire son désaccord, de se désaffilier. Baudelaire dit lapidairement qu’elle est le droit de s’en aller. Et cette capacité de faire sécession se marie mal à l’égalité, plus mal encore à la fraternité. À l’horizon de celle-ci flotte le rêve, ou l’illusion, d’un bonheur susceptible d’être défini et collectivement poursuivi. Rien de plus antipathique à l’indépendance du libre examen.

Liberté d’abord, est-ce pour donner la primauté à la liberté ?

Qu’elle soit antécédente, apparue précocement dans les combats contre le despotisme, nul ne peut vraiment en douter. Cette antécédence est-elle aussi une primauté ? La pensée républicaine en a été convaincue. Le dictionnaire de Pierre Larousse l’affirme comme une évidence : « Soyons libres d’abord ! » On peut plaider en effet que la liberté, droit naturel dévolu à l’homme antérieurement à toute société, est le chemin d’accès aux deux autres valeurs : seul un homme libre peut entreprendre de réclamer l’égalité, de pratiquer la fraternité. Par ailleurs, elle donne du prix à tout le reste de l’existence : qu’est-ce qu’un amour sans liberté ?

Pour réserver à la liberté une tendresse particulière, il y a encore le rapport qu’elle entretient avec la diversité. Comme elle autorise chacun de nous à définir et à poursuivre ses objectifs particuliers, mais aussi éventuellement à les abandonner et les remplacer par d’autres, comme elle est une liberté d’errer, éventuellement de choisir le mal, elle fait naître une foule de discordes, de conflits, d’incertitudes et de doutes. Un foisonnement voisin du désordre, et de fait peu apprécié par cette République « une et indivisible » qui s’entend souvent à nous faire porter l’uniforme. Mais tout esprit libre chérit au contraire la diversité des goûts, des opinions et des usages. Il y a une phrase de Thibaudet que j’aime beaucoup : « La liberté pousserait encore entre les interstices, comme la giroflée entre deux pierres. »

À quelle époque la France a-t-elle le mieux correspondu à cette aspiration à la liberté ?

Sans hésitation, les débuts de la IIIe République, et, de 1880 à 1886, les six petites années qui offrent aux Français, composé par Jules Ferry et ses amis, un bouquet de libertés : celles du journal, de la réunion, de l’association syndicale, du mariage civil, de l’élection des maires. Toutes ces libertés, tenues pour damnables par l’opinion conservatrice, ont transformé profondément le pays et tissent toujours notre vie quotidienne. Et si l’on cherchait un événement de notre histoire capable d’être l’emblème de la primauté de la liberté, c’est encore la IIIe République qui nous le fournirait : l’exemplaire affaire Dreyfus, honneur d’un pays capable de sacrifier l’ordre public et sa cohésion à la liberté d’un innocent.

Rien n’est plus éclairant que le débat sur la lecture lors du vote des lois scolaires à la Chambre des députés. Le côté droit croit avoir trouvé le bon argument : étendre la capacité de lire, n’est-ce pas multiplier les lecteurs de livres corrupteurs ? À quoi Ferry répond victorieusement : le contenu des livres importe bien moins que l’acte de lire. C’est lui qui est émancipateur. Inutile donc de faire des listes de livres à expurger ou à bannir. Nous les voyons pourtant resurgir aujourd’hui sous des oripeaux intégristes, tantôt féministes, tantôt anticolonialistes. Et c’est une joie de lire sous la plume de George Eliot que s’il arrive à une fille de « fauter », comme on disait, c’est pour ne pas avoir lu assez de romans.

Quel homme politique, écrivain ou quelle écrivaine ont le mieux incarné la liberté ?

On serait tenté de répondre par de grands noms : Chalamov, Kouznetsov, Robert Antelme. Je vais choisir moins écrasant : Édith Thomas, historienne et romancière. Elle avait quitté le catholicisme pour le protestantisme, la paix de l’école des Chartes pour la Résistance, adhéré au Parti communiste en 1942 et connu, moment éblouissant pour cette solitaire, la fraternité chaleureuse des camarades. Mais le témoin critique qui veillait en elle la contraint bientôt à se séparer d’eux. Elle connaît alors ce qu’Edgar Morin, de son côté, a si bien décrit : visages clos, amis devenus sourds et muets, solitude. Quitter le Parti, c’est la mort, Jacques Duclos le lui avait dit. Et c’est bien ainsi qu’elle le vit, désespérée, déterminée pourtant à payer ce prix pour la liberté.

La période du confinement a été marquée par une limitation de nos libertés individuelles. Est-ce une atteinte légitime à la liberté ? Une démocratie peut-elle l’accepter ?

La liberté a deux ennemis : les circonstances extraordinaires et le salut public. C’est une vieille affaire. Les circonstances extraordinaires, la guerre, la guerre civile, le foisonnement, réel ou imaginaire, des ennemis de la Révolution mènent tout droit à la suspension des libertés. « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté », dit Robespierre. Quant au « salut public », il avait déjà servi sous l’Ancien Régime à renforcer l’autorité du roi. Sous la Révolution, les images du territoire envahi et de la patrie en danger autorisent une dictature de fait exercée au nom du peuple, au mépris des procédures formelles de la démocratie, et pour le Bien collectif : c’est toujours en l’invoquant qu’on a muselé ou assassiné la liberté. Quand la peur domine les esprits, le principe étatiste triomphe à tout coup du principe individualiste.

Y sommes-nous ? L’épidémie nous a privés de notre liberté d’aller et venir, et de nous réunir. Toujours au nom du bien collectif, et en obtenant une fois encore notre consentement. Attention pourtant. Ce consentement nous a-t-il été extorqué par la peur, ou par le mensonge, comme on l’a beaucoup, mécaniquement et injustement dit ? Je persiste à penser qu’il nous a été inspiré par cet assentiment raisonné, non au Bien, mais au préférable, qui, en démocratie précisément, s’appelle liberté.

Reste une condition essentielle pour que nous maintenions cette acceptation raisonnable : la limite temporelle mise à l’ajournement des libertés. Tout pouvoir a tendance à la prolonger.

Quels risques le traçage à but sanitaire nous fait-il courir ?

Le traçage est quelque chose que le vagabondage électronique m’a fait connaître. Un clic négligent sur le Net, et me voici poursuivie par des publicités intempestives. Il arrive aussi que des amis bienveillants m’annoncent, sûrs de me faire plaisir, qu’ils ont mis une alerte à mon nom, histoire de me suivre dans mes déplacements. Ils ne savent pas quelle petite panique intérieure ils font naître chez moi, et sur laquelle je m’interroge : aurais-je quelque chose à cacher ? Et la réponse est oui, à préserver tout au moins : quand on sait que la transparence peut être meurtrière, on est porté à faire l’éloge de l’ombre.

Pour éviter que veiller se transforme en surveiller, reste donc à réclamer pour ces fichiers des garanties. La première est qu’ils aient vocation à être, le plus vite possible, abandonnés. Il faut encourager la multiplication de garde-fous.

Le comportement des Français face aux atteintes à la liberté vous surprend-il ?

S’il s’agit d’expliquer que les Français consentent volontiers au grignotage de leurs libertés, on dispose de beaucoup d’explications dues à de très bons auteurs, comme Roederer ou Edgar Quinet. Le premier nous dit que bien qu’inséparables, la liberté et l’égalité ont été inégalement affectionnées par les nations, et les Français ont choisi l’égalité, moins encore pour en retirer un profit matériel que pour échapper – remarque profonde – à l’humiliation, insupportable à un peuple particulièrement susceptible. Et le second voit dans tout le cours de l’histoire française la propension à poursuivre la chimère détestable d’une égalité sans liberté. Mais le plus surprenant est pour moi ailleurs : la docilité raisonnable et confiante montrée au confinement par nos compatriotes s’est accompagnée d’une défiance sans précédent à l’égard de ceux qui la mettaient en œuvre. Le mariage de cette méfiance avec cette confiance est l’énigme des temps que nous vivons.

Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO

« La liberté a deux ennemis : les circonstances extraordinaires et le salut public »

Mona Ozouf

Dans un très grand entretien, l’historienne Mona Ozouf, spécialiste de la Révolution française et de l’histoire de l’école publique, revient sur l’émergence du concept moderne de liberté à l’époque des Lumières et analyse les relations parfois conflictuelles que celui-ci entretient depuis avec le…

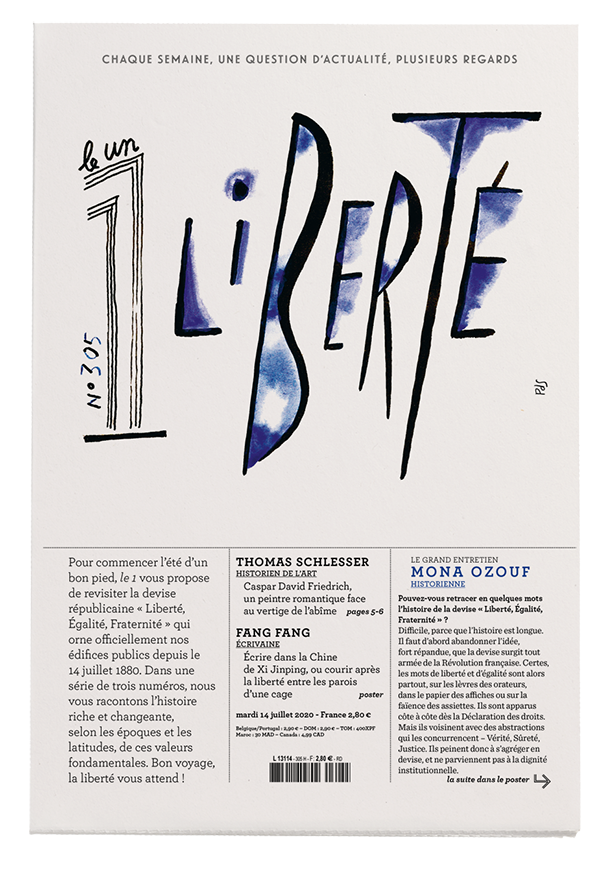

[Bleu]

Robert Solé

Les trois mots qui forment la devise de la République ne correspondraient-ils pas aux trois couleurs du drapeau ? On peut imaginer la liberté en bleu, l’égalité en blanc et la fraternité en rouge. Après tout, la couleur est une chose parfaitement subjective, perçue différem…

« Je m’exprime de l’intérieur d’une cage »

Fang Fang

L’écrivaine chinoise Fang Fang fait face à la censure et aux pressions des ultranationalistes depuis la parution de son roman Funérailles molles et la publication en ligne de son journal de Wuhan à l’heure du confinement. Dans un texte inédit, elle explique comment, pour elle, écrire sou…