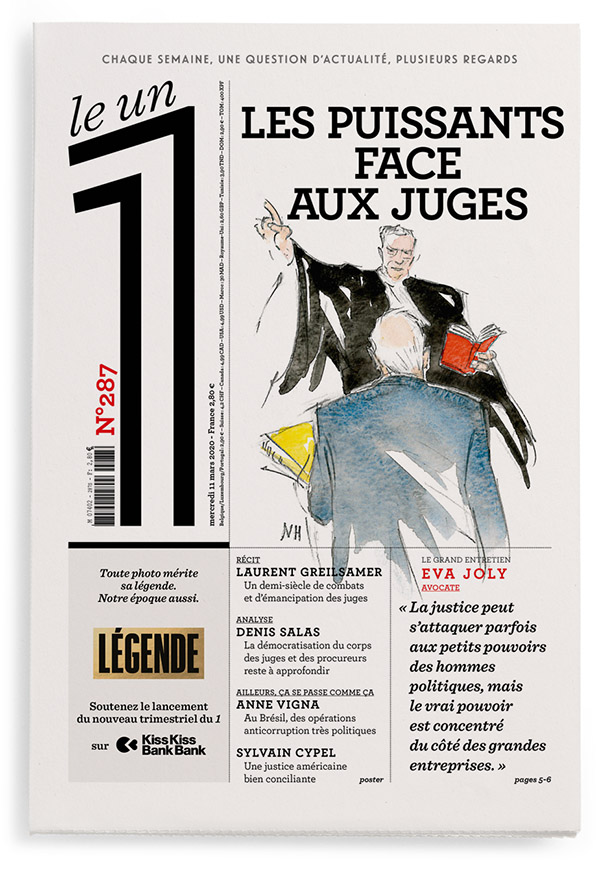

De l’impunité à la justice sans frein

Temps de lecture : 15 minutes

Que les débuts de la Ve République furent tranquilles pour les puissants ! Élus, ministres, industriels, chefs d’entreprise, notaires et banquiers bénéficiaient d’une immunité judiciaire de fait. Ils n’avaient nulle perquisition à craindre, nulle inculpation à redouter et encore moins d’incarcération. Cette répression-là était réservée aux criminels d’occasion, aux voyous du milieu ou aux délinquants ordinaires. Heureuse époque… Elle n’était troublée, de proche en proche, que par des scandales d’État comme l’affaire Ben Barka (1965). Scandale d’une telle ampleur que le pouvoir se voyait contraint de laisser la justice s’en saisir, sachant qu’elle n’irait pas loin. Rappelons que le principal opposant marocain, Mehdi Ben Barka, fut arrêté par des policiers français à Paris, livré aux services secrets marocains dans une villa de la région parisienne où il fut assassiné sur les ordres du général Oufkir, ministre de l’Intérieur de Sa Majesté.

Les comparses de cette détestable affaire seront jugés et condamnés ; les commanditaires jamais inquiétés. En ce temps-là, la justice est aux ordres. Les méchantes langues prétendent qu’elle est couchée, dans une allusion au jargon judiciaire qui parle d’une « justice assise » (les juges du siège) et d’une « justice debout » (les magistrats du parquet qui requièrent debout au nom de la société). En ces temps-là, les ministres reçoivent chaque mois des fonds secrets en liquide dont ils disposent à leur convenance ; la promotion immobilière, les ventes d’armes, les entreprises de BTP, les grandes fortunes, les compagnies implantées en Afrique francophone financent généreusement les partis politiques dans une parfaite opacité.

Mai 68 va ouvrir une nouvelle ère. Alors que le général de Gaulle s’est retiré et que Georges Pompidou s’installe à l’Élysée, des juges créent le Syndicat de la magistrature. Une première dans ce monde judiciaire bourgeois et feutré. Ces jeunes syndiqués font ouvertement référence au marxisme et contestent une justice très hiérarchisée. Les années 1970 seront tumultueuses !

Trois juges d’instruction vont alors marquer les esprits. Le premier s’appelle Henri Pascal et conduit, en 1972, l’enquête sur la mort d’une jeune fille de 15 ans dont le corps a été retrouvé sur un terrain vague de Bruay-en-Artois, dans le Nord. Tout bascule lorsque le juge se convainc de la culpabilité d’un membre de l’establishment local, le notaire Pierre Leroy, et le place en détention. Le juge communique sans réserve avec la presse et devient une vedette nationale, bientôt désigné comme « le petit juge », manière de dire qu’il lutte contre les « gros ». Mais il ne possède aucune preuve contre Pierre Leroy et sera dessaisi du dossier. Le notaire est libéré au bout de trois mois, puis un ami de la jeune fille se dénonce pour être finalement innocenté. Une affaire bâclée, jamais résolue…

Le deuxième juge d’instruction à faire irruption sur la scène publique exerce lui aussi dans le Nord. Il s’appelle Patrice de Charrette. Chargé de conduire en 1975 une enquête sur un accident du travail qui a provoqué la mort d’un ouvrier, il inculpe pour homicide involontaire le chef d’entreprise et le place en détention. C’est du jamais-vu et les réactions sont considérables. Le ministre de la Justice en personne, Jean Lecanuet, parle d’une « justice de classe » au journal télévisé de 20 heures. La cour d’appel de Douai se réunit en plein week-end et ordonne la libération du patron. Dans le langage courant, les « juges rouges » sont nés.

Le troisième juge enquête, en 1979, sur les escroqueries du promoteur Henri Tournet. Il s’appelle Renaud Van Ruymbeke. Son instruction le conduit à s’intéresser à une figure du gaullisme social, le ministre du Travail Robert Boulin, très proche du promoteur qui lui a cédé un terrain sur la Côte d’Azur contre l’obtention d’une dérogation aux règlements de l’urbanisme. Victime de son ami maître-chanteur, se sentant fini, le ministre se suicide dans la forêt de Rambouillet le 29 octobre, non sans avoir posté des lettres à ses proches et aux médias en leur annonçant sa décision. Il reproche notamment à la presse un harcèlement injuste et au juge Renaud Van Ruymbeke, qui ne l’a pas encore directement mis en cause, une instruction partiale. Après enquête, le Conseil supérieur de la magistrature écartera ces assertions visant Renaud Van Ruymbeke, le juge qui donnera à tant de jeunes juristes l’envie de devenir juge.

Trois instructions qui résonnent comme un coup de gong dans le monde judiciaire où l’immense majorité des juges prend toujours beaucoup de gants avec les élites. Lorsqu’ils ouvrent des enquêtes, c’est la plupart du temps que des puissants ont été tués par balle comme le prince Jean de Broglie (décembre 1976), ancien député giscardien, ou comme Joseph Fontanet (février 1980), ancien ministre de l’Éducation nationale, dans une affaire non résolue. Les années 1980 et 1990 seront toutes différentes. L’arrivée à l’Élysée de François Mitterrand suscite l’espoir d’une justice indépendante avant que les déceptions au sein du monde judiciaire ne provoquent un effet boomerang.

C’est ici que surgit un ludion qui va rendre fou sa hiérarchie judiciaire et la gauche de gouvernement. Jeune, formé aux arcanes de la lecture des bilans par un passage dans les services du Trésor public, le juge Thierry Jean-Pierre, en poste au Mans, est désigné pour s’intéresser à un accident du travail mortel qui, de fil en aiguille, le conduit à mettre au jour une véritable organisation d’extorsion de fonds. Au bout de la pelote, c’est le Parti socialiste qui se retrouve en position d’accusé, responsable d’un système de financement occulte pour ses campagnes électorales. L’épisode est connu sous le nom d’affaire Urba. Celle-ci atteint son acmé en avril 1991, quand le juge perquisitionne un dimanche les locaux parisiens de ce bureau d’études. Le ministre de la Justice, Henri Nallet, et son ministre délégué, Georges Kiejman, s’étranglent et parlent d’« équipée sauvage » (le premier) et de « cambriolage judiciaire » (le second).

Cette affaire marque un tournant. Tandis que la hiérarchie judiciaire désavoue son « fou » et que le pouvoir l’accable, il devient le héros médiatique du moment, soutenu par de larges pans de l’opinion. Dans l’urgence et l’affolement, le dossier Urba lui est retiré et confié au juge d’instruction… Renaud Van Ruymbeke. Ce dernier, un an plus tard, perquisitionnera le siège du Parti socialiste de la rue de Solferino et inculpera son trésorier, Henri Emmanuelli.

Qui peut encore prétendre que les élus sont au-dessus des lois ? Il semble au contraire qu’une émulation s’empare d’une poignée de juges d’instruction déterminés à abolir leurs privilèges. Vite rejoints par des magistrats du ministère public (le parquet) qui entendent bien, eux aussi, user d’indépendance. Le vote, en janvier 1990, d’une loi d’amnistie visant les infractions touchant au financement de la vie politique les a tous écœurés et radicalisés. Les voilà convaincus que la classe politique et les grands dirigeants d’entreprise doivent rendre des comptes et que la justice est l’unique garante de la morale de la vie publique. Bref, la justice s’intéresse désormais aux traficotages des sociétés, banques ou institutions (Paribas, Luchaire, Carrefour du développement, Cogedim, Elf). Mais aussi aux élus de tous bords. Les grands maires comme ceux de Lyon, Michel Noir, de Grenoble, Alain Carignon, d’Angoulême, Jean-Michel Boucheron, sont mis en examen, parfois emprisonnés, jugés et condamnés. Les députés, les présidents de conseils généraux, comme celui de l’Essonne, Xavier Dugoin, aussi. Puis c’est au tour des ministres. Pas un, pas deux, pas trois… une ribambelle de ministres.

Le Premier ministre Pierre Bérégovoy édicte en 1992 un principe qui sera ensuite confirmé par Édouard Balladur : tout ministre soupçonné dans un dossier judiciaire démissionnera. Bernard Tapie, ministre de la Ville, est l’un des premiers visés et l’un des premiers à démissionner, sous le coup d’une inculpation dans le cadre d’un litige purement commercial en 1992. C’est la condamnation symbolique des « années fric ». Mais beaucoup vont suivre, notamment Dominique Strauss-Kahn, accroché sur deux dossiers dont celui de la MNEFF. Puis ce sera au tour de la droite, avec les ministres Gérard Longuet, Michel Roussin et les autres dont les noms nous paraissent si lointains, si vieux monde…

Dans ces années 1990, les juges sont conquérants et semblent tirer sur tout ce qui bouge. Les lieux les plus prestigieux – sièges centraux des banques, ministères régaliens – sont investis au petit matin et fouillés de fond en comble. Les cartons d’archives sont placés sous scellés dans un ballet ordonné sous l’œil des caméras. Les personnages les plus considérables de l’État, comme le président du Conseil constitutionnel Roland Dumas, sont sommés d’ouvrir la porte de leur appartement pour une visite domiciliaire. Ce dernier sortira de chez lui, sourire aux lèvres, encadré par les juges Eva Joly et Laurence Vichnievsky, devant une meute de photographes et de reporters.

La puissance semble bien être dans le camp des juges cette fois. Est-ce une illusion ? Ils finissent par obtenir les moyens qu’ils demandent, c’est-à-dire l’aide d’assistants de justice et d’assistants spécialisés issus des grands corps de l’État et susceptibles de débrouiller les affaires les plus complexes. Surtout, la garde des Sceaux Élisabeth Guigou met en place en 1997 un pôle financier qui permet aux juges et aux magistrats spécialisés de travailler efficacement, selon le vœu d’Eva Joly. C’est une première en Europe.

Dans ces années-là, une réelle ivresse du pouvoir s’empare de quelques-uns et quelques-unes qui ignorent volontairement des règles en principe sacrées. Le secret de l’instruction ? Pourquoi s’embêter puisque dans la longue chaîne pénale (parquetiers, juges, avocats, policiers ou gendarmes, etc.), il y en a toujours un qui parle ? La présomption d’innocence ? Elle est piétinée et des lambeaux de procès-verbaux se retrouvent dans les médias dès le lendemain de l’interrogatoire des prévenus. La liberté, socle de notre démocratie ? Dans la pratique, on place en détention les puissants soupçonnés de malversations pour les contraindre à parler puisqu’ils s’obstinent à ne rien vouloir avouer de leurs forfaits… De Loïk Le Floch-Prigent, PDG de l’entreprise pétrolière Elf, à Jean-Christophe Mitterrand, conseiller Afrique de son père, ils seront plusieurs, avec quelques ministres, à mijoter entre les murs de la prison de la Santé.

Cette ivresse d’une poignée de juges déterminés les empêche de saisir le raidissement du corps politique. De gauche comme de droite. Plus la justice s’emballe, plus la perspective d’une indépendance incontestable, inscrite dans le marbre de la loi, s’éloigne. Plus elle s’offre de scalps, moins l’exécutif éprouve l’envie et le besoin d’accorder au parquet sa liberté totale. L’exécutif, qui un moment a envisagé de couper le cordon ombilical entre lui et les magistrats du parquet, renonce.

Mais l’alliance objective nouée entre les juges et les médias à la fin des années 1980 se renforce avec le soutien de l’opinion. Et une décennie plus tard, le système pénal destiné à réprimer la délinquance financière et les abus de tous genres prend les allures d’une lessiveuse. Elle va désormais s’attaquer à plus haut, plus fort en suspectant des Premiers ministres. Se sentant traqué, Pierre Bérégovoy met fin à ses jours. D’autres, comme Pierre Mauroy, Jacques Chirac et Alain Juppé sont mis en examen, jugés et condamnés. Édouard Balladur attend son procès pour des faits supposés remontant à 1995… Ce sera bientôt le tour des présidents de la République : Jacques Chirac est finalement condamné au soir de sa vie dans le dossier des emplois fictifs de la Ville de Paris à deux ans de prison avec sursis. Privilège de l’âge et de la carrière, malédiction de la maladie, il est dispensé d’assister à son procès. Nicolas Sarkozy se retrouve à son tour dans le viseur. Les juges d’instruction chargés de la procédure recourent aux grands moyens : perquisitions, interrogatoires interminables, écoutes téléphoniques de ses différents portables et de ceux de son avocat. Ils iront même jusqu’à écouter plusieurs juges de la Cour de cassation et réussiront à coincer l’un des plus hauts magistrats de France, Gilbert Azibert, pour trafic d’influence. Qui dit mieux ? Qui lave plus blanc ?

L’opinion, elle, se dispense de suivre tous les rebondissements de ces longs feuilletons aux arcanes complexes et aux coups fourrés multiples. Mais elle en demande toujours plus. Si l’élu est de droite et que son cœur penche à gauche, elle se réjouit. Si l’élu est de gauche et que son cœur penche à droite, elle est ravie. Imperceptiblement, l’idée qu’« ils sont tous pourris » se renforce… D’autant que pas un parti n’échappe aux coups de serpe, de l’extrême droite à l’extrême gauche en passant par le centre. Marine Le Pen, Christine Lagarde, Jérôme Cahuzac, Jean-Luc Mélenchon, les noms se suivent et ne se ressemblent pas.

Le calendrier politique, le temps des élections, rien n’arrête le bulldozer judiciaire. En 2017, en pleine campagne présidentielle, la justice met en examen le candidat de la droite qui fait la course en tête. Touché dans le mille, François Fillon vacille et coule. Les révélations du Canard enchaîné sur les salaires accordés à sa femme et ses enfants comme assistants parlementaires ont suffi, amplifiées par les maladresses du candidat. Le tempo judiciaire s’accélère. Le jour même du premier article de l’hebdomadaire satirique, le pôle national financier ouvre une enquête préliminaire. En moyenne, une enquête de ce type dure deux ans. Elle sera bouclée en quatre semaines, et l’instruction confiée au juge Serge Tournaire, déjà en charge des dossiers Sarkozy. C’est que la justice a beaucoup changé. À la question : « Pour éviter de troubler l’ordre public, vaut-il mieux laisser une campagne présidentielle suivre son cours avec ses aléas ou stopper la course du favori de la campagne ? », les magistrats répondent en optant pour la dernière solution. Maître de l’opportunité des poursuites, le procureur a considéré qu’il fallait poursuivre en dépit (ou à cause) de l’enjeu électoral. Intervenir dans le cours politique en somme. Le temps n’est plus où, lents et timorés, respectueux des formes et des usages, les magistrats regardaient ailleurs.

Sur les ruines de la droite, le candidat Emmanuel Macron surgit et l’emporte. La classe politique classique est, provisoirement ou non, balayée. Mais il n’y aura pas d’armistice. À peine nommés, trois ministres – le garde des Sceaux François Bayrou, la ministre de la Défense Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes – doivent renoncer à leur maroquin, sous le coup d’une enquête préliminaire sur les assistants parlementaires et bientôt mis en examen. Les poursuites visant le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, abandonnées par le ministère public, sont relancées sur la plainte de l’association Anticor, représentée par son vice-président, le juge Éric Alt…

Le tableau n’est pas exhaustif. Et quel vertige pourtant ! De 1970 à 2020, plusieurs générations de juges n’ont cessé de partir à l’assaut des puissants. Qui peut sérieusement prétendre que les élites politiques, économiques et financières sont au-dessus des lois ? Des dizaines d’élus et de ministres ont été soumis au pilori médiatique avant que certains ne soient blanchis. D’où vient alors ce malaise ressenti au spectacle d’une justice devenue plus combative et parfois hargneuse ? Probablement au fait que ce climat général de défiance ressemble à celui qui a précédé, en Italie, l’élection de Silvio Berlusconi avec l’opération Mani pulite, ou, plus récemment, au Brésil, l’élection de Jair Bolsonaro, avec l’opération Lava-Jato. À chaque fois, la justice avait voulu laver plus blanc.

« La justice française est devenue inadéquate »

Eva Joly

Vingt ans après avoir quitté la magistrature, comment jugez-vous l’attitude de la justice par rapport aux puissants ?

Il est vrai qu’il n’y a plus d’impunité assurée, cela date de l’affaire Elf. Mais, en réalité, peu de choses…

[Évasions]

Robert Solé

Condamné à la prison à vie pour avoir tenté un coup d’État d’opérette avec quelques pieds nickelés, Louis-Napoléon Bonaparte est interné depuis près de six ans à la forteresse de Ham, d…

La joie de sévir

Des juges ? Pourquoi des juges ? À quoi nous serviraient-ils ? Que pourraient-ils faire à part différer l’exécution des peines que nous, médias, prononçons ? Pire, même, les contester, voire…