Quand la nature s’invite en ville

Temps de lecture : 8 minutes

Les images n’ont cessé de circuler l’an passé : profitant du confinement, alors que les citadins avaient déserté les rues, canards, renards, sangliers, daims, singes et chèvres sauvages avaient fait leur apparition dans les métropoles du monde entier, rappelant une fois de plus à quel point la vie animale est liée à l’histoire des villes. Elle est même d’ailleurs l’une des raisons de leur création. « Les villes se sont construites contre le monde sauvage, dans l’idée d’éloigner les bêtes, de les maintenir à l’extérieur des murs », rappelle Joëlle Zask, spécialiste de philosophie politique et auteur de Zoocities (Premier Parallèle, 2020). En effet, depuis l’Antiquité, la nature s’arrête aux portes de la ville, à l’exception de quelques espèces domestiques – chats, chiens, chevaux… – qui ont droit de cité. À mesure que les sociétés se modernisent, l’élément sauvage est repoussé toujours plus loin en dehors des métropoles. Un phénomène qui atteint un point culminant avec le mouvement hygiéniste des années 1920 et 1930, qui prône l’aseptisation et la stricte séparation entre monde sauvage et monde social : « À l’époque, les animaux étaient synonymes de virus, d’infestation, rappelle Xavier Japiot, naturaliste et spécialiste de la biodiversité à la mairie de Paris. Il ne fallait donc laisser aucune place à la nature sauvage. La moindre cavité, la moindre tache d’humidité était susceptible d’attirer les rats, les blattes et les fougères. » L’architecture est mise au service d’une ville de plus en plus hostile aux animaux. Aujourd’hui encore, les murs de béton lisse et les parois métalliques empêchent toute forme de nidification. Et les enfilades de surfaces vitrées constituent des pièges pour les oiseaux qui viennent s’y écraser.

Pourtant, les animaux sauvages continuent de peupler nos villes. On y trouve même des centaines, voire des milliers d’espèces différentes qui cohabitent avec les humains, avec plus ou moins de succès. « La majorité d’entre elles sont ce qu’on appelle des espèces généralistes, confirme Xavier Japiot, c’est-à-dire des espèces qui, comme nous, peuvent manger de tout, vivre partout et se reproduire à tout moment. » Dans toutes les grandes villes occidentales, il n’est donc pas rare de croiser renards, rats, hérissons, chauves-souris ou poissons d’eau douce, ainsi que quantité d’oiseaux et d’insectes. Mais on y trouve également des espèces plus surprenantes. Ainsi, à New York, on a pu repérer la présence de coyotes et de phoques dans le Bronx, ou de baleines dans les eaux qui bordent le Queens. Paris héberge aussi de singuliers spécimens. « Le mois dernier, au cimetière du Père-Lachaise, je suis tombé nez à nez avec une magnifique fouine », raconte Xavier Japiot. Quantité de poissons prospèrent aussi dans la capitale. Des silures longs de plus de deux mètres ont élu domicile dans la Seine et d’énormes brochets sillonnent le canal Saint-Martin. La capitale abrite également le plus grand papillon de nuit d’Europe. De la taille d’une main, il a été baptisé Samia Cynthia parisiensis, ou bombyx de l’ailante de Paris. Et que dire de l’impressionnant faucon pèlerin, cet oiseau des falaises de plus d’un mètre d’envergure qui a élu domicile au sommet des buildings de villes comme Londres, Bruxelles ou Varsovie ? « Nous en avons trois couples à Paris, explique Xavier Japiot, non sans une pointe de fierté. Ils nichent dans la cheminée de la chaufferie de Beaugrenelle, dans le clocher de l’église Saint-Sulpice et dans le quartier des Olympiades. »

Et tous ces animaux sont de plus en nombreux dans nos villes. Un phénomène dû en premier lieu à la destruction de leur habitat naturel. Avec la déforestation, le défrichage et l’artificialisation des sols, bon nombre d’espèces sauvages sont en effet contraintes de fuir vers les espaces urbains. « Victimes de l’exode rural ou réfugiés climatiques, les animaux sauvages cherchent dans la ville plus qu’un refuge. Que nous le voulions ou non, ils sont à la recherche d’un habitat », résume la philosophe Joëlle Zask. Mais ces nouveaux venus s’installent aussi dans les villes parce qu’elles deviennent plus accueillantes. Grâce aux efforts récents de végétalisation, elles offrent de plus en plus de place au développement de la biodiversité. Comme le fait remarquer Philippe Clergeau, écologue et professeur au Muséum national d’histoire naturelle : « À la suite du Grenelle de l’environnement de 2007, le nombre d’espèces présentes dans les villes de France a nettement augmenté. Et la suppression des pesticides dans les parcs et dans les rues a également joué un rôle décisif dans l’installation spontanée de nombreuses espèces. »

C’est pourquoi les animaux sont de plus en plus nombreux à devenir de vrais citadins. « Beaucoup d’entre eux ont compris l’avantage qu’il y avait à vivre autour de l’humain, témoigne Xavier Japiot. Prenez l’exemple des poubelles. De jour comme de nuit, elles attirent un nombre incroyable d’espèces ! Vous avez les choucas, les grands corbeaux, les corneilles. Vous avez aussi les mouettes et les goélands. Et les fouines, les martres, les visons et les belettes. Même les hérissons ont appris à lécher les sacs-poubelle. » Libérée de ses prédateurs naturels et parfaitement acclimatée à son nouveau milieu, cette faune urbaine n’a nullement l’intention de s’en aller. C’est désormais aux hommes de s’adapter. Et ce n’est pas toujours aisé.

Vivre ensemble : une nécessité

En avril 2020 paraît une tribune qui déclenche un tollé au sein de la communauté scientifique. Un maire d’Île-de-France alerte ses concitoyens sur le danger de « mettre la nature en ville » et appelle à « ne pas céder aux sirènes du verdissement » qui risqueraient selon lui d’accélérer les « déflagrations écologiques à haut potentiel de viralité ». En clair, la cohabitation des hommes et des espèces sauvages dans des villes déjà surpeuplées serait à l’origine d’épidémies telles que le Covid-19. Des propos qui provoquent immédiatement une levée de boucliers des épidémiologistes et des scientifiques comme Philippe Clergeau. Pour ce spécialiste de l’écologie urbaine, il est au contraire nécessaire d’aller encore plus loin dans la naturalisation des villes et de ne plus se cantonner à une simple végétalisation. Et il est surtout impératif de poser la question de la biodiversité, des relations entre les espèces et de leur capacité à faire écosystème : « La biodiversité en ville est cruciale. C’est elle qui permet à la ville de respirer, aux végétaux de se reproduire, et aux espèces déjà présentes de s’autoréguler. C’est ce qu’on appelle des services écosystémiques, explique Philippe Clergeau : les animaux et les végétaux nous rendent des services. » Citons l’exemple des platanes qui captent le CO2, ou encore des chauves-souris, oiseaux et lézards qui limitent la propagation des moustiques. Plus généralement, la diversité des espèces permet également de lutter contre les maladies : « Quand l’homme est la seule espèce présente sur un territoire, le virus s’attaque directement à lui. À l’inverse, plus les espèces sont diversifiées, plus il y a d’hôtes potentiels, et moins l’humain est touché ! »

La biodiversité en ville n’est donc pas un problème, elle semble même constituer une solution. Alors, comment la promouvoir ? « Cela passe d’abord par une réflexion urbanistique et architecturale. » Dans le monde entier, de nombreux projets voient le jour. En Australie, par exemple, on a aménagé des passages entre les jardins privés pour éviter aux kangourous de se faire écraser sur les routes. Aux États-Unis, la ville de Los Angeles s’apprête à investir 85 millions de dollars pour construire le plus grand corridor écologique au monde : un pont végétalisé qui permettra aux animaux de passer au-dessus d’une autoroute à dix voies. En France, l’École des sciences et de la biodiversité de Boulogne-Billancourt a été conçue pour abriter quantité d’insectes et d’oiseaux grâce à de nombreux interstices, perchoirs et corniches creusées aménagés à même les murs. À l’intérieur de l’enceinte, une mini forêt héberge quelques petits mammifères et fait office de garde-manger pour les oiseaux. Pour Philippe Clergeau, il est vraiment important d’avoir une réflexion « écosystémique » avant de concevoir un espace urbain : « Il faut analyser les différentes espèces qui y sont naturellement présentes, identifier les flux d’animaux qui le traversent et veiller à avoir le moins d’impact possible. Il ne s’agit pas de construire des maisons de bois, mais de créer un véritable écosystème urbain. »

Nos nouveaux voisins

Le monde sauvage n’implique pas seulement une transformation de notre espace, il nécessite également un changement de nos mentalités. Comme le souligne le naturaliste Xavier Japiot : « Il faut bien comprendre qu’un animal sauvage doit le rester. Il ne faut surtout pas chercher à l’amadouer et on doit absolument résister à toute tentation de créer du lien. » En particulier à travers la nourriture. Selon l’adage américain, « a fed bear is a dead bear » : « un ours nourri est un ours mort ». Tout animal sauvage nourri – volontairement ou parce qu’il peut piller les poubelles – devient progressivement incapable de se nourrir seul et tend à se rapprocher dangereusement de l’homme. Certains pays ont d’ailleurs commencé à instaurer des « mesures de distanciation ». Aux États-Unis ou au Canada a déjà été mis en place tout un arsenal de dispositifs pour éviter d’attirer les ours : installation de poubelles spéciales, suppression des mangeoires pour oiseaux et interdiction de composter des aliments gras. « En Amérique du Nord, il existe même une nouvelle législation qui régit le droit des humains à tuer les animaux selon leur comportement, explique Joëlle Zask. Si un ours fait irruption chez vous alors que vous n’avez pas appliqué ces mesures barrières, il ne sera pas abattu. » Une manière de responsabiliser les citoyens. « Je préfère d’ailleurs parler de coexistence plutôt que de cohabitation, poursuit Joëlle Zask. La cohabitation implique le partage de la maison, ce qui n’est pas souhaitable. Il s’agit plutôt de partager l’espace extérieur tout en gardant ses distances. » Après avoir intégré les animaux sauvages dans le bon fonctionnement des villes, il est temps pour les hommes de développer avec eux une nouvelle relation. Une relation qui, pour Joëlle Zask, ne saurait être fondée sur l’amitié, la haine, la fraternité ou l’indifférence. Une relation à bonne distance, « de voisinage, en somme ».

« Le vivant a une capacité de reprise absolument extraordinaire »

Baptiste Morizot

« Avec l’émergence de l’agriculture et du bétail domestiqué, la problématique fondamentale est devenue de garder le contrôle d’espèces mises à notre service. Cette domination comme mode de rapport au vivant s’est retrouvée transposée à toutes les formes de vie, même sauvages. » Le philosophe Bapt…

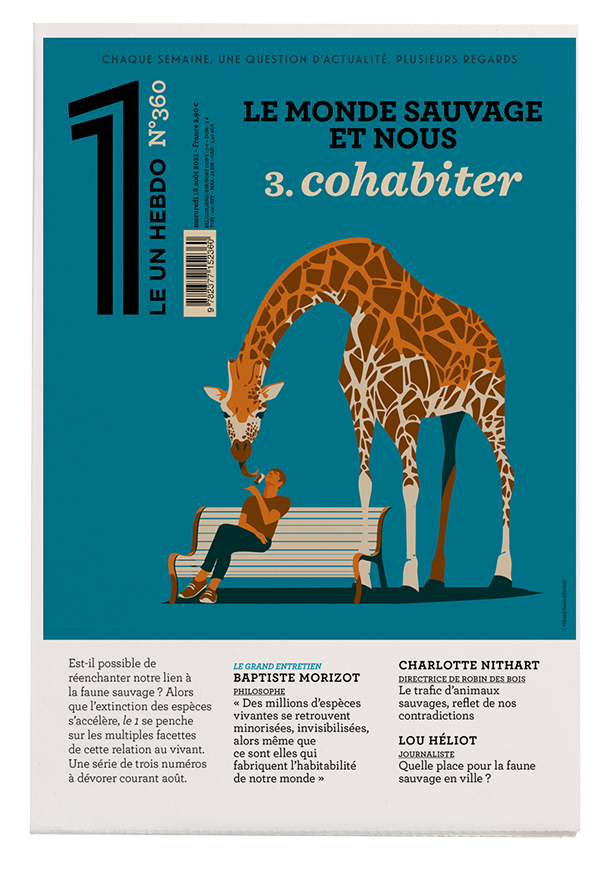

[Coexistence]

Robert Solé

CETTE RENCONTRE historique aurait-elle eu lieu sans la pandémie de Covid ? Pendant le confinement, des animaux sauvages rôdaient dans les rues de certaines villes, surtout la nuit. Ici, des canards ; là, des daims ou des paons ; ailleurs, des sangliers, des singes, des kangourous, des pumas…

Koko, la gorille « parlante »

Owen Huchon

Comprendre ce qui se trame dans la tête des animaux relève d’un fantasme presque universel, source de légendes et de récits fantastiques. Et si les observations sur le sujet sont nombreuses, leur légitimité s’avère parfois douteuse, voire trompeuse, à l’image du cheval Hans le Malin, dont le prop…