« Le vivant a une capacité de reprise absolument extraordinaire »

Temps de lecture : 9 minutes

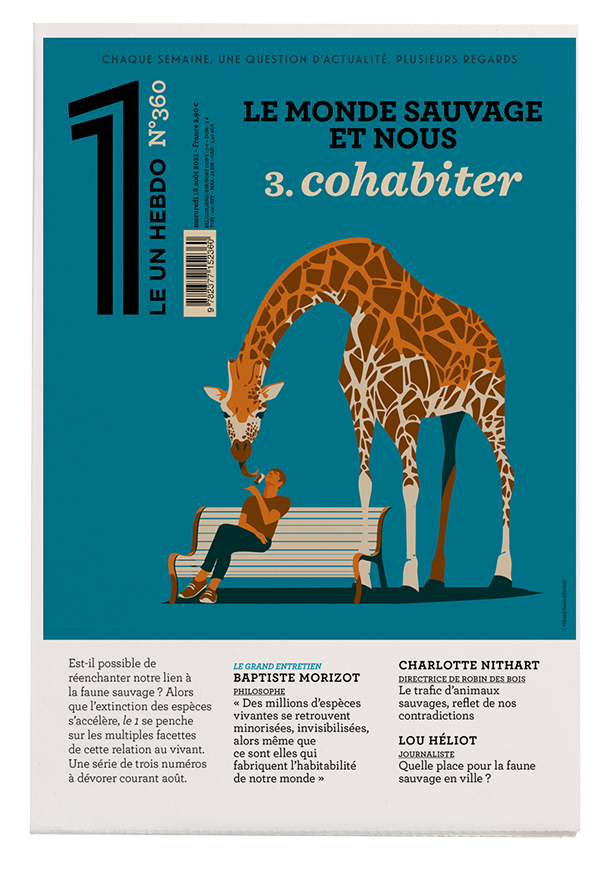

Comment a évolué la relation entre l’humain et la faune sauvage au cours de l’histoire ?

Elle a mille visages, mais il y a eu quelques bifurcations historiques fondatrices. Par exemple, les peuples animistes ne considèrent pas que l’humain est d’une autre nature que les animaux et les végétaux. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, qu’on trouve encore aujourd’hui partout autour du monde, le rapport à la faune sauvage n’est pas un rapport de minorisation et de violence, bien que ces populations chassent, mais un rapport de cohabitation complexe et de négociation.

Ça s’est transformé au fil des longs millénaires où nous sommes devenus majoritairement paysans et pasteurs : avec l’émergence de l’agriculture et du bétail domestiqué, la problématique fondamentale est devenue de garder le contrôle d’espèces mises à notre service. Cette domination comme mode de rapport au vivant s’est retrouvée transposée à toutes les formes de vie, même sauvages. Qui refusent le joug. D’où l’exacerbation du conflit.

Quel impact a ensuite eu la tradition judéo-chrétienne ?

Selon le mythe de la Création, le monde aurait été créé au bénéfice de l’humain, qui en serait l’intendant. Il existe des versions bienveillantes de cette intendance, comme la belle encyclique du pape François, Laudato si’, mais, dans tous les cas, l’humain s’est construit sur l’idée que la Création a été faite à son usage. Il faut évoquer enfin le dualisme de la pensée moderne, qui assure que la possession de facultés mentales est un privilège de l’humain, le reste du cosmos n’étant que de la matière à disposition. Et voilà comment des millions d’espèces vivantes se retrouvent minorisées, invisibilisées, alors même que ce sont elles qui fabriquent l’habitabilité de notre monde ! La possibilité pour nous de manger, de respirer, de nous soigner provient intégralement de la santé et de la stabilité de ce tissage du vivant – les pollinisateurs, les vers de terre, les forêts anciennes ou la faune des océans. Dans ce mythe fondateur, l’humain se croit nécessaire pour conduire et parfaire des écosystèmes qui seraient sans lui inaboutis, défaillants : des forces évolutives en réalité bien plus anciennes que nous, et qui sont nos génitrices. C’est un paternalisme paradoxal envers ce qui nous a faits.

« Notre époque est marquée par l’écofragmentation »

Pourtant, depuis cent cinquante ans, avec la théorie de l’« ascendance commune » de Darwin, nous savons que nous sommes parents et cousins de toutes les formes de vie qui nous entourent, façonnés par la même évolution qu’eux. Mais cette prise de conscience n’a pas produit ses effets philosophiques et civilisationnels. On n’a pas mené à bien cette révolution théorique.

La cohabitation avec le sauvage se pose de façon particulière aujourd’hui ?

Notre époque est marquée par l’écofragmentation. Le bâti humain, les routes, l’artificialisation des terres grignotent de manière exponentielle les habitats des autres formes de vie et les poussent tout contre nous. Cela entraîne des conflits.

Comment les résoudre ?

Dans la tradition culturelle moderne, on considère que la faune sauvage n’est que de la nature, qu’il suffirait de gérer de façon quantitative, comme on gère des crues. On pense par exemple qu’il faut tuer tant de loups pour faire baisser de tant la prédation sur les troupeaux. Mais les loups ont des cultures de chasse, ce ne sont pas des machines : il n’y a pas de lien mathématique direct entre leur nombre et les attaques sur troupeau ; cela a été montré scientifiquement. Ce sont des êtres qui communiquent, donc on peut plutôt envisager qu’ils sont capables de comprendre des messages, même s’ils ne parlent pas comme nous. Le chien de protection est un exemple fascinant : il est le descendant direct du loup, apprivoisé par l’humain, et il défend ses anciennes proies – le bétail – contre son propre ancêtre. En poursuivant le loup, en l’effrayant, voire en l’agressant, il lui fait comprendre de façon vigoureuse que s’attaquer aux troupeaux est trop fatigant ou trop douloureux pour lui. Dans ce cas, le loup va spontanément se reporter sur la faune sauvage.

Un autre exemple édifiant : près du lac Turkana, au Kenya, des conflits avaient éclaté entre des populations agricoles très pauvres et des éléphants autochtones qui piétinaient les récoltes. On a bien tenté de construire des clôtures colossales, à un prix faramineux. Mais les éléphants sortaient de la forêt pendant la pause des ouvriers et déplantaient les poteaux avec leur trompe… C’était une impasse. Jusqu’à ce que Lucy King, une biologiste de la conservation, commence à regarder la situation du point de vue des éléphants. Elle avait observé qu’ils étaient terrifiés par l’abeille mellifère africaine – ils avaient dû avoir des expériences traumatiques de piqûres et se les transmettre depuis des générations. Lucy King a donc proposé de planter le long des champs, tous les 50 mètres, un poteau surmonté d’une ruche traditionnelle africaine. Les résultats sont extraordinaires : les éléphants contournent systématiquement les cultures, et de l’espace leur est laissé. C’est une frontière informationnelle, un message envoyé par l’intermédiaire d’une autre espèce, mais bien plus efficace qu’une barrière d’acier de 3 mètres de haut ! Dès qu’on se demande comment les autres vivants voient le monde, l’espace des solutions s’ouvre.

L’agroécologie constitue-t-elle une autre forme de cohabitation interespèces ?

Les agroécologues sont, pour moi, de très grands diplomates interespèces : leur propre subsistance provient des interdépendances avec des milieux mi-sauvages, mi-domestiques. Plutôt que d’utiliser de la chimie pour se débarrasser d’une espèce nuisible, par exemple, ils s’allient à d’autres formes de vivants, appelés auxiliaires de culture, pour faire de la biorégulation : des coccinelles contre les pucerons, des oiseaux des champs contre les insectes, des rapaces contre les rongeurs…

« La culture peut pousser au centre de l’attention collective des formes de vie jusque-là invisibilisées »

Ces pratiques sont très anciennes. Avant la révolution industrielle, avant la mécanisation et les intrants de synthèse, le paysan n’avait pas le choix : il faisait de la diplomatie interespèces toute la journée. La différence aujourd’hui provient des connaissances très fines apportées par la science au sujet des pollinisateurs, de la faune des sols, etc. C’est le paradoxe de l’Inra, l’Institut national de la recherche agronomique, qui a porté des modèles productivistes d’agriculture à intrants, mais qui génère aussi des savoirs très fins et émancipateurs pour les agroécologues.

Et en ville, comment réapprendre cette cohabitation avec le sauvage ?

Évidemment, on peut prêter attention à la vie non humaine qui anime une ville – les rats ou les fourmis –, mais ce serait prendre le problème de façon anecdotique. La culture, en revanche, peut pousser au centre de l’attention collective des formes de vie jusque-là invisibilisées. Une exposition de Tomás Saraceno au palais de Tokyo, par exemple, mettait en scène des araignées dont les toiles avaient créé des édifices somptueux, mi-sauvages, mi-artificiels. Ç’a été une expérience marquante pour beaucoup de gens : ils se sont confrontés à l’inventivité d’autres formes de vie qu’Homo sapiens.

Faut-il ensuite transformer cette prise de conscience en mobilisation politique ?

Le grand drame serait que la prise en compte du vivant ne réponde qu’à une nécessité de réenchanter le monde, de donner des couleurs à notre quotidien trop terne. Non, cette prise de conscience doit transformer la quasi-totalité des activités humaines : une fois qu’on a ouvert les fenêtres au vivant, plus une seule de nos pratiques n’est anodine.

« Il y a d’autres formes de prospérité et d’abondance que celle des biens matériels en plastique »

Prenons l’aménagement du territoire. Si on refuse l’artificialisation des sols uniquement au motif qu’on trouve une prairie jolie ou qu’on aime la « nature », on manque le cœur du problème. Il faut plutôt s’interroger de près sur ce qu’est la vie d’un sol, « rencontrer » les milliers d’espèces qui le composent, comprendre leurs rôles écologiques, leurs bienfaits pour le tissu du vivant en général et pour les humains en particulier.

Une fois que ces êtres, ces formes de vie, seront poussés dans le champ de l’attention collective, cela va entraîner des controverses majeures. Mais ce seront les bonnes controverses. On ne pourra plus imaginer de solutions aux questions de l’énergie, des déchets, de l’agriculture ou des transports sans prendre au sérieux les dynamiques de la vie. Cela implique évidemment d’arrêter certains projets inutiles.

Mais comment concilier le respect du vivant avec des impératifs économiques ?

C’est un faux débat. Il faut faire un pas de recul et se demander quel modèle de société est souhaitable. Je suis fasciné par les démonstrations de l’économiste Gaël Giraud sur les possibilités massives de créations d’emplois ouvertes par une vraie politique de bifurcation écologique. Il n’y a pas de contradiction intrinsèque entre l’emploi, une forme de prospérité – sans consumérisme à outrance – et le vivant. Nous ne sommes pas contraints de choisir entre le productivisme, qui permettrait seul la prospérité, et la préservation du vivant, qui nous ferait vivre comme Cro-Magnon. Il y a d’autres formes de prospérité et d’abondance que celle des biens matériels en plastique. Ça, c’est la formulation du problème de ceux qui veulent continuer le business as usual.

Que vous inspirent les initiatives de réensauvagement, qui consistent à acheter des espaces pour laisser la nature s’y développer librement ?

Parmi mille autres causes à défendre, il y a là quelque chose de très puissant d’un point de vue philosophique. En laissant des forêts, des rivières en libre évolution, la société apprend que le vivant, sans aménagement humain, n’est pas déficient ou inabouti. Il n’est pas supérieur pour autant, c’est une fausse hiérarchie.

« Le vivant n’est pas une cathédrale en train de tomber en ruine »

Cela remet sur ses pieds le rapport au vivant qu’on doit inventer pour demain. Évidemment, il faut exploiter des territoires, faire de l’agriculture, de la foresterie... Mais autrement, et sans croire à la folie douce que, sans notre exploitation, les forêts ou les prairies seraient défaillantes ou « à l’abandon ».

L’objectif du réensauvagement est uniquement pédagogique ?

Non, ce serait malheureux. L’objectif premier, dans un monde où l’abondance des populations animales et végétales est en train de chuter, consiste à créer des îlots de vitalité où les dynamiques du vivant peuvent s’exprimer sans être pressurées. Et dans certaines de ces zones, on voit revenir des espèces « clés de voûte », comme le castor ou la loutre dans la réserve des Deux Lacs mise en place dans la Drôme par l’Aspas (Association pour la protection des animaux sauvages). Le castor, voilà un autre être fascinant : par les barrages et les bassins qu’il aménage, il a la capacité de ralentir le débit de l’eau issue des précipitations en montagne. Plutôt que de foncer vers la mer, cette eau va s’écouler dans les nappes phréatiques. C’est un allié très sous-estimé dans la lutte contre les sécheresses !

Prendre conscience de l’ingéniosité des animaux donne-t-il de la force face à la crise écologique ?

Aux yeux de certains, les humains seraient les seuls acteurs d’un monde passif, inanimé, détruit par notre rapacité et notre bêtise, avec la responsabilité colossale de tout rebâtir. Mais c’est une mécompréhension absolue du vivant. Le vivant n’est pas une cathédrale en train de tomber en ruine. C’est plutôt un feu puissant qui s’éteint, mais qui a une capacité de reprise et une inventivité absolument extraordinaires.

À partir du moment où vous envisagez le vivant comme un ensemble de forces qui créent constamment l’habitabilité du monde, vous vous sentez moins seul face à la catastrophe pour proposer un avenir désirable : vous avez un allié de stature littéralement cosmique ! Nous nous découvrons des alliés qui, en réalité, se trouvent à nos côtés depuis toujours.

Propos recueillis par HÉLÈNE SEINGIER

« Le vivant a une capacité de reprise absolument extraordinaire »

Baptiste Morizot

« Avec l’émergence de l’agriculture et du bétail domestiqué, la problématique fondamentale est devenue de garder le contrôle d’espèces mises à notre service. Cette domination comme mode de rapport au vivant s’est retrouvée transposée à toutes les formes de vie, même sauvages. » Le philosophe Bapt…

[Coexistence]

Robert Solé

CETTE RENCONTRE historique aurait-elle eu lieu sans la pandémie de Covid ? Pendant le confinement, des animaux sauvages rôdaient dans les rues de certaines villes, surtout la nuit. Ici, des canards ; là, des daims ou des paons ; ailleurs, des sangliers, des singes, des kangourous, des pumas…

Koko, la gorille « parlante »

Owen Huchon

Comprendre ce qui se trame dans la tête des animaux relève d’un fantasme presque universel, source de légendes et de récits fantastiques. Et si les observations sur le sujet sont nombreuses, leur légitimité s’avère parfois douteuse, voire trompeuse, à l’image du cheval Hans le Malin, dont le prop…