« On ne se rend pas compte à quel point la langue est une liberté »

Temps de lecture : 9 minutes

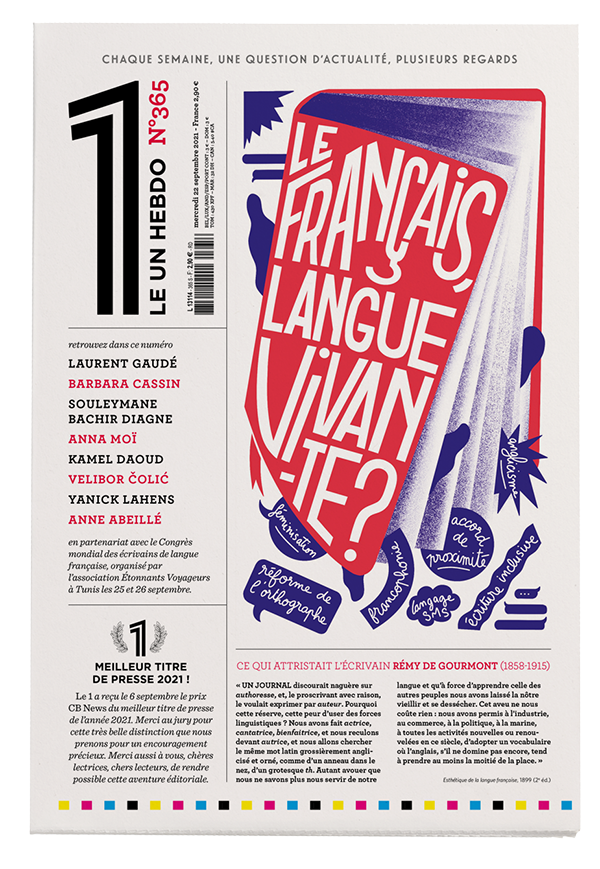

La langue française fait aujourd’hui l’objet de tensions et de débats passionnés. Est-ce un phénomène inédit dans notre histoire ?

Non, la langue est éminemment politique, en France comme ailleurs, aujourd’hui comme par le passé. Pour les Grecs anciens, le logos, propre de l’homme, signifie en même temps « langage » et « raison », mais désigne par excellence la langue grecque. Les « autres », ceux qui ne parlent pas grec, sont des « barbares ». De là cette première scission : l’étranger, celui qu’on ne comprend pas, est-ce vraiment un homme comme nous ?

En France, avec l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, François Ier décide que les actes de justice seront rendus « en langage maternel français » et non plus en latin : les justiciables auront enfin une chance de les comprendre – mais c’est encore un acte politique, contre les clercs, contre le pape, contre le Saint-Empire. À la Révolution, l’Abbé Grégoire, prône l’unité de la nation : avec l’état civil, les poids et mesures, le suffrage universel, l’abolition de l’esclavage, il réclame d’« anéantir les patois ». Notre Constitution depuis 1992 indique que « la langue de la République est le français ». Non seulement la langue est politique, mais chaque fois qu’on légifère, on est sur le fil du rasoir : qui en France parlait français comme le roi ? que deviennent les langues régionales ? sait-on que la loi Toubon de 1994 n’impose pas l’usage exclusif du français, mais favorise l’invention terminologique et la traduction ? Toutes les décisions qui ont trait à la langue sont des actes politiques pour le meilleur et pour le pire.

La langue sert-elle aussi l’affirmation d’une identité ?

Oui, mais il y a plusieurs façons d’affirmer son identité, et l’on peut parler plusieurs langues. Notre langue peut être une parmi d’autres. C’est le modèle de l’Empire romain, par exemple, qui disposait d’une langue politique commune, partagée, le latin, d’une langue de culture, le grec, et enfin de la langue maternelle de chacun, comme le gaulois – modèle que l’Europe s’efforce d’ailleurs aujourd’hui de reconstituer tant bien que mal, en recommandant « deux langues plus une ». C’est une vision opposée à celle du premier modèle grec, où le logos représente l’universel par excellence. Elle s’oppose aussi aux avatars successifs du monolinguisme qui postulent à chaque fois une sorte de « génie des langues ». En France, Rivarol affirme ainsi que la langue française, la seule à suivre « l’ordre naturel » sujet verbe complément, « c’est la langue du monde ». Et on trouve l’équivalent en pire avec Heidegger lorsqu’il juge qu’il n’y a que deux langues « authentiques », le grec et l’allemand, enracinées dans une race et dans un sol. Cette notion de génie des langues peut mener à un nationalisme exacerbé. En cela, elle est très dangereuse, et en même temps presque inévitable.

« Il faut interdire une hiérarchie des langues et, au contraire, les faire exister les unes à côté des autres et communiquer entre elles, à travers la traduction »

Pourquoi ?

Parce que chaque langue a sa singularité. Et que c’est cette langue, dite maternelle, qui vous a constitué. Tout mon travail avec le Vocabulaire européen des philosophies : dictionnaire des intraduisibles (nouv. éd. Seuil-Le Robert, 2019) s’est élaboré en vue de résister à deux menaces. D’une part, celle du global english, ou globish, cette langue de pure communication qui, si on n’y prend pas garde, éradique les langues de culture que sont l’anglais, le français, etc., donc les langues européennes qui font la diversité et l’intelligence de l’Europe. Et d’autre part, celle du nationalisme ontologique. Il faut interdire une hiérarchie des langues et, au contraire, les faire exister les unes à côté des autres et communiquer entre elles, à travers la traduction.

Penser le génie de la langue, est-ce s’opposer à son évolution ?

C’est souvent lié, mais pas nécessairement. Heidegger lui-même invente, innove au sein de la langue allemande, en prenant toute la mesure de ce qu’elle peut faire – ou de ce qu’il veut lui faire faire… L’évolution est un processus normal, commun à toutes les langues. L’Académie française veille d’ailleurs à ce que l’usage, et donc le temps, soit inscrit dans la langue. Aujourd’hui, l’ensemble des dictionnaires de l’Académie ont été mis en ligne, et en cliquant sur un mot, on peut comparer toutes des définitions qui en ont été données. On peut aussi voir les mots qui ont été introduits et ceux qui peu à peu sont tombés en désuétude.

Qu’est-ce que cela nous apprend sur l’évolution de notre langue ?

Ça nous apprend d’abord que la langue est une énergie. C’est ce que disait le philosophe Wilhelm von Humboldt, l’un des penseurs les plus intelligents sur le sujet. Pour lui, la langue n’est pas ergon, une œuvre faite, mais energeia, une œuvre sans cesse en train de se faire. Il compare la diversité des langues à un panthéon, par différence avec une église. Il n’y a pas de langue unique, mais une diversité insoumise et quasi païenne de langues qui ont chacune leur intelligence et leur génie propres.

Chaque langue porte-t-elle une vision du monde différente ?

Je le pense, oui, au risque de faire hurler les antirelativistes. Une langue porte d’une certaine manière un regard sur le monde, elle est comme un filet jeté sur celui-ci : à un autre endroit, avec d’autres mailles, elle rapporte d’autres poissons.

Certains revendiquent aujourd’hui une évolution du français pour favoriser l’égalité entre les sexes ou les origines, notamment. Jusqu’à quel point la langue peut-elle avoir un tel caractère performatif ?

Ce n’est pas seulement la langue, mais le fait de parler qui est performatif. Dire « Yes we can » ou « Je vous ai compris », c’est vraiment « faire » quelque chose. La performativité est inhérente à la langue, tout comme son ambiguïté. Maintenant, peut-on faire bouger la langue à dessein ? Mais bien sûr, on le fait tous plus ou moins. Heureusement, la langue a ses propres résistances. Prenons par exemple le cas – épouvantable à mes yeux – du point médian de l’écriture inclusive. Pourquoi épouvantable ? Parce que ça ne se prononce pas. Parce que c’est terrible de couper une écriture d’un prononcé. C’est pour moi rédhibitoire par rapport à ce qu’est une langue. Mais ça ne veut pas dire que celle-ci ne doit pas évoluer, de manière volontariste. Parfois ça prend, parfois ça ne prend pas.

Qu’est-ce qui fait que « ça prend », justement ? La langue a-t-elle besoin d’une autorité qui sanctionne son évolution ?

C’est d’abord la langue qui sanctionne avec le temps. Dans l’histoire des grands moments de bougement de la langue, on peut songer à la Renaissance et au groupe des poètes de la Pléiade, qui ont essayé d’inventer dans le sens de ce qu’ils imaginaient devoir être l’illustration de la langue française. Résultat : certains poèmes de Ronsard sont devenus ridicules, et d’autres sont sublimes. Parce que certaines inventions ont pris, et d’autres non. Pour que ça prenne, il faut que ça aille dans le bon sens de la langue – même si je ne sais pas ce que cela veut dire –, et ensuite que ce soit accueilli et pratiqué. Il y a des éléments du rap qui sont aujourd’hui accueillis et repris, et qui intègrent notre langue commune.

« Ce sont ceux qui utilisent la langue qui doivent en fin de compte en décider »

Débarrasser la langue de ses éléments sexistes ou racistes, est-ce prendre le risque de l’appauvrir ou de nier son histoire ?

Je pense qu’il n’y a que du cas par cas. Interdire le terme de « race », ça n’a pas grand sens. Remplacer « nègre » par « noir », pourquoi pas, mais quid alors de la négritude ? Dire « technicienne de surface » au lieu de « femme de ménage », est-ce un gain ou une perte ? Le politiquement correct, à partir du moment où il est imposé, est stupide. Ce sont ceux qui utilisent la langue qui doivent en fin de compte en décider. Bien sûr, il faut reconnaître une forme d’égalité inégale devant la langue. Tout le monde parle, mais tout le monde ne parle pas de la même manière. À la fin, c’est quand même le vaste monde qui décide, qui va du poète à la cuisinière, comme disait Ponge. Ce qui est intéressant dans une langue, c’est que tout le monde est impliqué, ceux qui la parlent comme ceux qui ne la parlent pas, qui essayent de la parler, de la traduire, de l’avoir en partage. C’est une égalité inégale, mais qui s’accroît de toutes les inégalités.

Vous avez rejoint l’Académie française en 2018. Que pensez-vous des critiques sur son conservatisme par rapport à l’évolution de la langue ?

Mais personne n’est tenu de suivre les recommandations de l’Académie ! Et c’est même l’Académie qui finira par suivre ceux qui oseront bousculer la langue. Le rôle de l’Académie est de pondérer la norme avec l’usage. Et elle abrite une commission de terminologie, de néologismes… La langue n’appartient pas à l’Académie française, mais à ceux qui la parlent.

Y a-t-il un risque, en faisant entrer trop de mots étrangers dans notre langage, de perdre le lien entre signifiant et signifié ?

C’est de notre faute si nous perdons des mots qui ont un sens pour nous ! Dumas faisait dire à d’Artagnan : « L’anglais, c’est du français mal prononcé. » Et, de fait, notre histoire est faite de ces échanges entre les langues, de ces mots pris et donnés. À quel moment cela devient-il excessif ? Ça, c’est une vraie question. Aujourd’hui, j’entends de plus en plus de gens parler dans le milieu du travail avec des sigles ou avec des mots anglais qui font presque idiome, et cela me fait penser à une société secrète qui emploierait un langage crypté, à un argot. Il faut le prendre comme tel. Nous ne sommes pas dans la position de nos cousins québécois, qui doivent se défendre contre l’hégémonie anglaise. Mais lorsqu’ils inventent de nouveaux mots issus du français, sentons-nous libres de les adopter ! On en revient à une notion clé : on ne se rend pas compte à quel point la langue est une liberté.

Pourquoi avez-vous inscrit sur votre épée d’académicienne la formule « Plus d’une langue » ?

Pour moi, aucune langue n’existe ni ne se défend seule, sans le concert des autres. On ne s’occupera bien du français que si l’on s’occupe de toutes les langues. Et il n’y aurait rien de pire que de n’avoir plus qu’une langue, qu’on l’appelle volapük ou espéranto – ou globish. C’est d’ailleurs pour cela que je caresse l’idée d’un projet pour la présidence française de l’Europe, en 2022, baptisé Eco et consacré à la question de la traduction, c’est-à-dire au rapport entre les langues : Umberto Eco disait en effet que « la langue de l’Europe, c’est la traduction ». Mais « Plus d’une langue », c’est une phrase que j’emprunte à Jacques Derrida. Lui, le Juif pied-noir qui parlait français en Algérie, dans une classe où l’arabe était enseigné comme langue secondaire facultative, avait perdu sa nationalité avec l’abolition du décret Crémieux en 1940. « Je n’ai qu’une seule langue et ce n’est pas la mienne », témoigne-t-il alors. Avant cette conclusion magnifique : « Une histoire singulière a exacerbé chez moi cette loi universelle : une langue, ça n’appartient pas. » C’est une phrase essentielle pour moi, car elle rappelle que les langues ne sont jamais nature, mais toujours culture en devenir.

Propos recueillis par JULIEN BISSON

« On ne se rend pas compte à quel point la langue est une liberté »

Barbara Cassin

« Les langues ne sont jamais nature, mais toujours culture en devenir. » Philosophe et membre de l’Académie française, Barbara Cassin a consacré une large partie de ses recherches au pouvoir du langage et aux questions liées à la traduction. Elle nous livre ici son analyse sur les évolutions du f…

[Vitalité]

Robert Solé

170 nouveaux mots ont fait leur entrée dans la dernière édition du Petit Larousse : télétravail, quatorzaine, coronapiste, émoji, cluster, mocktail… Le Petit Robert n’est pas en reste, avec distanciel, vaccinodrome, déconsommation, vlogueur… La langue française deviendrait-elle …

« Il faut que le français prenne conscience de son caractère international »

Souleymane Bachir Diagne

« Le français aura l’avenir qui doit être le sien dans le continent africain si ce principe du pluralisme linguistique et de la cohabitation harmonieuse entre la langue française et les autres langues africaines est effectif. » Pour le philosophe sénégalais, l’avenir du français se trouve dans la…