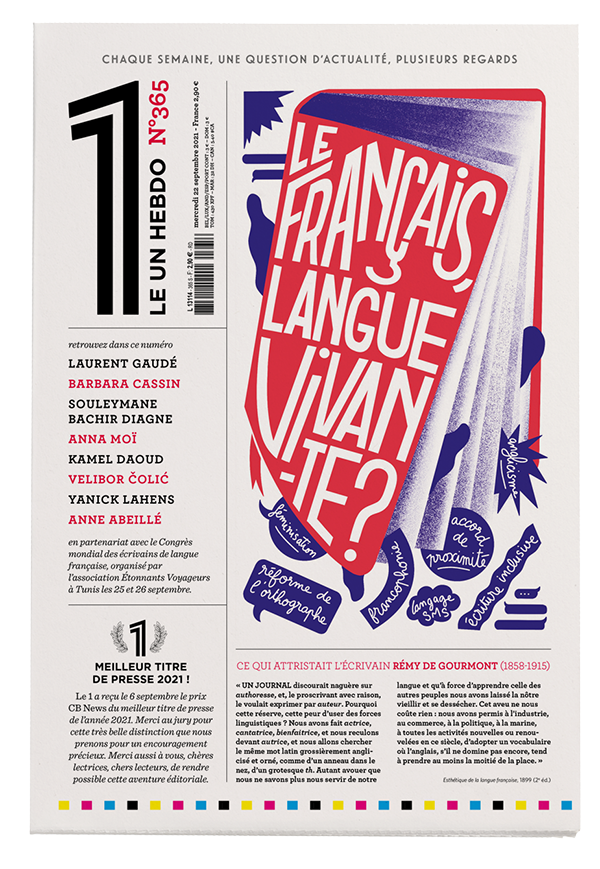

« Il faut que le français prenne conscience de son caractère international »

Temps de lecture : 7 minutes

En 2050, plus de 70 % des francophones vivront en Afrique. Qu’est-ce que cela dit de l’avenir de la langue française ?

Deux choses. D’abord, comme l’aurait dit Auguste Comte, la démographie c’est le destin. Et de ce point de vue, l’avenir de la francophonie est en effet en Afrique. Son centre de gravité est déjà sur le continent et, vu l’évolution de la démographie, il le sera plus encore. Mais c’est aussi une destinée fragile : l’avenir du français sur le continent africain n’est pas écrit ; il faut travailler à le faire exister en s’assurant que le français continue d’être une langue d’enseignement, de science et de création. Dans le cas inverse, si les Africains venaient à arrêter de parler français, alors ce dernier serait réduit à un rôle de langue locale, tout juste réservée à trois pays européens et une petite présence en Amérique du Nord.

Une telle proportion de francophones en Afrique conduira-t-elle à une évolution de la langue elle-même ?

Tout à fait, et ces évolutions sont déjà visibles. Cela va de la création lexicale à l’apparition d’un certain nombre de tournures caractéristiques. Songez au mot « essencerie » introduit par Senghor dans le dictionnaire de l’Académie pour désigner une station essence. Ou encore de « gouvernance », par le même Senghor, pour parler originellement du palais du gouverneur. On peut aussi parler des « dibis », ces grillades d’Afrique de l’Ouest, qui ont donné naissance aux « dibiteries ». Ensuite, il y a des situations contrastées selon les pays. Dans certains d’entre eux, le français sert de lingua franca, de langue de communication au milieu d’une multiplicité d’idiomes. C’est le cas au Cameroun ou en Côte d’Ivoire, par exemple, où le français sert de langue usuelle, y compris pour des gens qui n’ont pas un niveau d’instruction, et donc de maîtrise de la langue, très élevé. Et par conséquent la langue y subit des transformations assez fortes, des adaptations locales. Alors que dans un pays où vous avez une autre lingua franca, comme le Sénégal, où l’écrasante majorité parle le wolof, il y a moins de pression à utiliser la langue française dans les interactions quotidiennes. Donc, quand on l’utilise, cela relève nécessairement d’un usage savant, et il n’y a donc pas de transformation véritable, hormis quelques expressions ou quelques mots ici ou là. C’est très différent avec le français ivoirien, par exemple, qui se retrouve dans les pièces de théâtre, la télévision et jusque dans la littérature – songez aux livres d’Ahmadou Kourouma, qui a beaucoup joué de ce français à la fois reconnaissable comme français, mais aussi transformé et renouvelé. Ce sera cela, aussi, la richesse du français.

N’y a-t-il pas un risque que le français, utilisé comme lingua franca, comme langue de communication, ne vienne à ressembler à une sorte de globish appauvri ?

Je ne le crois pas. Et c’est justement parce que cette langue française, vivante et en perpétuelle transformation, s’épanouit aussi dans les créations littéraires. Le globish, c’est autre chose, c’est une langue pauvre parce qu’écrasée par sa seule fonction de communication. Tandis que les transformations que le français connaît dans les pays que j’ai évoqués sont elles-mêmes porteuses de culture, de sens. Lorsque la rue ivoirienne s’empare du français, ce n’est pas comparable à une réunion d’intellectuels qui essayent tant bien que mal de trouver les mots pour se parler de mécanique quantique ! Shakespeare est appauvri par le globish, alors que la langue française a à y gagner.

La France a-t-elle conscience de la richesse que ce pluralisme linguistique peut lui apporter ?

Cela se fait par l’accueil de la littérature, notamment. On a parlé d’Ahmadou Kourouma, mais on voit plus largement l’émergence d’une littérature-monde des « langues françaises », pour reprendre une expression que beaucoup d’écrivains préfèrent, d’Alain Mabanckou à Abdourahman Waberi. C’est par là que la créativité des langues françaises est travaillée de l’intérieur, par la présence d’autres manières de dire importées dans l’écriture. Et on retrouve désormais des dictionnaires qui listent ces particularismes qui ont émergé à travers le monde, du Québec au Congo.

La France aurait-elle tort de croire que sa langue lui appartient encore ?

Il faut que le français prenne conscience de son caractère international. Et que les Français comprennent qu’ils ont désormais cette langue en partage avec d’autres régions du monde, et qu’il faut être attentif à des manières de dire qui viennent d’autres lieux. L’Académie française gagnerait d’ailleurs à repenser sa place et sa mission, en veillant au pluralisme qui traverse le monde francophone.

L’histoire de la langue française a été marquée par la volonté d’unifier le pays derrière une langue unique. Assiste-t-on à une dynamique inverse aujourd’hui ?

Je le crois. Il ne faut pas avoir un esprit jacobin en la matière, ne pas s’accrocher à tout prix à cet esprit d’unification, au sens d’homogénéisation. Ce serait ne pas comprendre que la langue, dans sa diversité, crée aussi de l’unité.

Le français a longtemps été la langue de la domination, de l’impérialisme, notamment en Afrique, et il en conserve des traces. Est-il possible de « décoloniser » la langue ?

Non seulement il faut le faire, mais cela se fait d’ores et déjà à travers l’appropriation de la langue française. Le débat n’est d’ailleurs pas nouveau : les écrivains appartenant au mouvement dit de la négritude ont tous réfléchi au fait que le français était la langue du colonisateur, mais qu’elle était aussi devenue la leur. Et qu’il était possible d’articuler leur combat pour l’émancipation dans cette langue. Personne n’ira dire que le français n’est pas la langue d’un Senghor, d’un Césaire, d’un Kourouma ! Il y a donc eu une transformation : on est passé d’une langue extérieure, imposée, coloniale, à une langue appropriée, une langue d’émancipation. Ensuite, sur la question du racisme, ce n’est pas la langue en elle-même qui est raciste, ce sont des éléments qui ont été ajoutés. Quand on utilise le mot de « nègre » pour parler de quelqu’un qui tient la plume pour quelqu’un d’autre, c’est évidemment en rappel d’une situation historique de servilité. Là, on est face à un élément raciste. Mais il est absurde de considérer que la langue française utilise le mot noir comme adjectif dans une volonté ouvertement raciste. Cela revient à considérer qu’un Noir pensera tout de suite à lui-même dès qu’on dit le mot noir. En wolof, on dit de quelqu’un de méchant qu’il a un « ventre noir ». Personne n’y voit une connotation raciste car ceux qui le disent ne se pensent pas eux-mêmes comme Noirs. Tout comme si je parle à un Blanc d’un « mariage blanc », il ne pensera pas que je parle de sa race ! Il ne faut donc pas céder à une forme de paranoïa qui voudrait que la langue soit intrinsèquement raciste. Des éléments racistes existent, et il est préférable de ne pas utiliser une expression comme « tête-de-nègre » pour désigner une pâtisserie meringuée au chocolat. Mais les structures de la langue elles-mêmes ne le sont pas.

Est-il possible de penser la place du français en Afrique, notamment par rapport aux langues locales, sans céder à une forme de néo-impérialisme ?

C’est une relation à construire. Le français pourrait être perçu comme une langue impériale si l’alternative devait être « le français ou les langues locales ». Mais la francophonie a compris qu’elle ne pourrait défendre l’idée de pluralisme linguistique dans le monde que si elle défendait le pluralisme en son propre sein. On a donc posé le principe d’une cohabitation harmonieuse entre le français et les langues locales. Maintenant, il y a loin du principe à son application. Quel contenu lui donner réellement ? Comment penser cela dans des situations très contrastées ? C’est une difficulté réelle, pour que sa perception ne soit plus celle d’une langue impériale. Le français aura l’avenir qui doit être le sien dans le continent africain si ce principe du pluralisme linguistique et de la cohabitation harmonieuse entre la langue française et les autres langues africaines est effectif. Et je dis bien « langue africaine », car c’est ainsi qu’on peut qualifier le français aujourd’hui, au même titre que l’anglais ou le portugais.

Propos recueillis par JULIEN BISSON

« On ne se rend pas compte à quel point la langue est une liberté »

Barbara Cassin

« Les langues ne sont jamais nature, mais toujours culture en devenir. » Philosophe et membre de l’Académie française, Barbara Cassin a consacré une large partie de ses recherches au pouvoir du langage et aux questions liées à la traduction. Elle nous livre ici son analyse sur les évolutions du f…

[Vitalité]

Robert Solé

170 nouveaux mots ont fait leur entrée dans la dernière édition du Petit Larousse : télétravail, quatorzaine, coronapiste, émoji, cluster, mocktail… Le Petit Robert n’est pas en reste, avec distanciel, vaccinodrome, déconsommation, vlogueur… La langue française deviendrait-elle …

« Il faut que le français prenne conscience de son caractère international »

Souleymane Bachir Diagne

« Le français aura l’avenir qui doit être le sien dans le continent africain si ce principe du pluralisme linguistique et de la cohabitation harmonieuse entre la langue française et les autres langues africaines est effectif. » Pour le philosophe sénégalais, l’avenir du français se trouve dans la…