Cartes sur table

Temps de lecture : 31 minutes

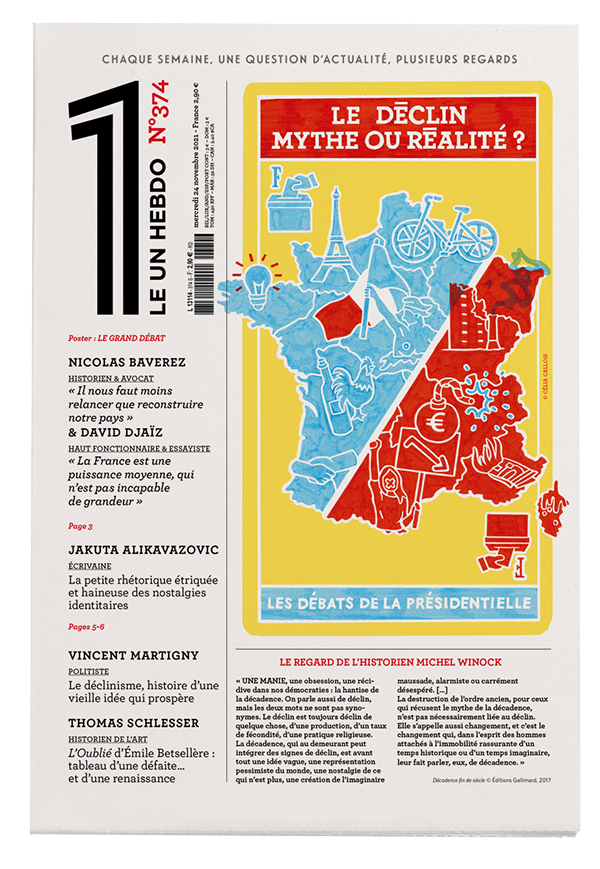

Le mot déclin convient-il pour qualifier l’état actuel de la France ?

Nicolas Baverez : Oui, il décrit exactement la situation de notre pays. La discussion est obscurcie par la confusion entre les jugements moraux et l’analyse factuelle. Parler de déchéance ou de décadence donne l’impression d’un processus irréversible. C’est une appréciation morale et non pas une analyse historique. Si l’on en reste aux faits, le déclin de la France est avéré. On en trouve bien des illustrations et des preuves. Prenons d’abord l’économie. En 1900, la France est la quatrième puissance mondiale. En 2000 aussi. Aujourd’hui, elle se situe entre le sixième et le septième rang, et elle va continuer à perdre des places. Une économie assure trois grandes fonctions : la production, la régulation et la redistribution. Chez nous, plus rien ne marche. La production stagne, avec une croissance potentielle très faible, de l’ordre de 1 % par an. La désindustrialisation est très marquée, avec une activité manufacturière inférieure à 10 % du PIB. Pour apprécier la puissance d’un appareil productif, on doit d’abord regarder sa compétitivité. Or la France va enregistrer cette année un déficit extérieur de l’ordre de 70 milliards d’euros. La production permet ensuite de distribuer. Or le pouvoir d’achat décroche de manière spectaculaire. La France et l’Allemagne avaient un PIB par habitant proche en 2000 ; aujourd’hui, il est inférieur de 15 % en France. Malgré la hausse des transferts sociaux qui culminent à 34 % du PIB, la population se paupérise. Et ces transferts sont financés par la dette publique, qui est passée de 20 à 116 % du PIB depuis 1980. Simultanément, la qualité des services publics s’est effondrée en matière de santé, d’éducation, de sécurité et de justice. La société est par ailleurs rongée par un chômage permanent, qui touche autour de 8 % de la population active. La France est ainsi le seul des grands pays développés qui n’a jamais connu de plein-emploi depuis les années 1970. Ce chômage structurel est une vraie exception française qui a des effets délétères sur toute la société.

Ces signes de déclin sont-ils seulement économiques ?

Nicolas Baverez : Non, un autre sujet d’inquiétude, c’est l’extrême polarisation et la désintégration de la société. Le mouvement des Gilets jaunes en est le produit ; cela nourrit par ailleurs le terrorisme islamiste. Gérard Collomb a fait le constat clinique de l’implosion de la nation, qui juxtapose désormais des communautés, des bandes ou des gangs qui ne vivent plus côte à côte, mais face à face1. La violence monte de manière spectaculaire depuis le début du siècle, qu’il s’agisse d’agressions contre les personnes (350 000 au premier semestre 2021), des homicides et tentatives d’homicides (2 200) ou des actes de terrorisme (notre pays est le troisième le plus touché par le nombre de victimes depuis 2015 en dehors des zones de guerre).

Un autre marqueur du déclin est la réduction de l’influence de la France et de sa capacité à entraîner les autres nations, en Europe comme dans le monde. La politique est à la fois rationnelle et impitoyable : quand un pays décroche et que ses dirigeants sont incapables de le réformer, sa crédibilité pour agir à l’extérieur est faible. En Europe, l’Union européenne se confond aujourd’hui avec la seule Allemagne. On ne pourra reconstituer un moteur franco-allemand que si la France parvient à régler ses problèmes et à rétablir sa puissance économique. Même chose au niveau mondial. Il y a eu des moments de réussite, comme lorsque Nicolas Sarkozy est parvenu à peser dans la crise géorgienne ou qu’il a obtenu que soit organisé, après le krach de 2008, le premier G20 des chefs d’État et de gouvernement. Mais la France n’est plus un interlocuteur de premier rang ni même une puissance d’équilibre, comme l’ont montré la crise des sous-marins australiens ou l’échec des tentatives de médiation avec la Russie, l’Iran ou le Liban. En Afrique, notre présence est très contestée : la Chine est devenue de très loin le premier partenaire de ce continent, et nous sommes en grande difficulté au Sahel. Un des points forts qui reste à la France, c’est le fait de maîtriser la dissuasion nucléaire, d’avoir un modèle complet d’armée et de pouvoir intervenir en premier sur certains théâtres africains. Mais il n’est pas de stratégie qui ne soit globale, ce qui exige de pouvoir articuler l’outil militaire avec les autres facteurs de puissance. Voilà le tableau factuel du déclin français. Si on n’accepte pas ce diagnostic, il n’y a pas de possibilité de réformer ou de redresser notre pays. Or depuis quatre décennies, nos dirigeants sont dans le déni et entretiennent les citoyens dans une grande illusion.

David Djaïz, partagez-vous ce tableau très sombre de la situation française ?

David Djaïz : On pourrait faire un tableau à double colonne sur les forces et les faiblesses françaises. Si je devais hiérarchiser nos faiblesses, la première qui saute aux yeux est le déclin éducatif. Quand on regarde les enquêtes Timss sur le niveau des écoliers et des collégiens en mathématiques et en sciences, le décrochage est très fort2. Et pour cette vieille nation intellectuelle qu’est la France, c’est un facteur d’inquiétude. L’autre faiblesse insigne, c’est la désindustrialisation du pays. Des économistes auront beau nous expliquer que c’est lié à l’automatisation ou à l’externalisation, la part de l’industrie manufacturière est tombée à 10 %, contre 22 % en Allemagne, selon la Direction générale des entreprises. Un troisième facteur de faiblesse est la crise démocratique particulièrement aiguë que connaît notre pays, mesurée par un niveau de défiance himalayesque et des taux d’abstention en constante progression aux élections intermédiaires.

Et du côté de nos forces ?

David Djaïz : J’en vois tout de même quelques-unes. Nous disposons encore d’un siège au Conseil de sécurité de l’ONU et d’une capacité, certes limitée mais réelle, d’intervention autonome dans des théâtres d’opérations. On l’a vu au Mali, même si la difficulté à soutenir ces opérations sur le temps long est de plus en plus grande. Nous avons aussi un système de solidarité interterritoriale quasi unique au monde. Aujourd’hui, la région Île-de-France produit 30 % de la richesse nationale. Mais, à la fin du mois, le revenu disponible brut qui arrive dans la poche des ménages qui y habitent n’est plus que 20 % du total national. Autrement dit, dix points de richesse partent vers les autres régions. Grâce à notre appareil de solidarité et notamment grâce à notre Sécurité sociale, on a la capacité d’assurer une véritable unité républicaine. Et nous n’avons pas de sécessionnisme régional. Rappelons que nous sommes entourés par une Espagne dont la Catalogne est largement indépendantiste, une Italie du Nord qui se demande que faire avec le Mezzogiorno, une question régionale qui se ravive en Allemagne avec la très difficile intégration des Länder de l’Est, une Belgique qui est dans une crise nationale permanente et un Royaume-Uni post-Brexit au bord de l’implosion avec la question écossaise. L’unité française est au fond assez singulière en Europe de l’Ouest pour être rappelée.

Faut-il alors vraiment parler de déclin ?

David Djaïz : L’histoire de France est une alternance de désastres et de rebonds. Raymond Aron avait écrit un article dans lequel il rapproche la démarche de Renan et celle de Marc Bloch3. 1870 est une défaite écrasante face à la Prusse. Ernest Renan écrit alors La Réforme intellectuelle et morale de la France afin d’analyser les raisons qui ont mené à la défaite. Selon lui, la France a péché par où elle se croyait la meilleure, c’est-à-dire l’instruction. En 1945 paraît L’Étrange défaite de Marc Bloch, diagnostic implacable des raisons qui ont conduit à l’effondrement de 1940. Ce qui m’intéresse, c’est de voir qu’après ces phases d’effondrement et d’humiliation nationale, on a été capable de reconstruire un modèle d’organisation de la société fondé sur un diagnostic partagé par la plupart des forces sociales et productives du pays. Après-guerre, malgré un niveau de conflictualité sociale élevé – la CGT compte cinq millions d’adhérents et de grandes grèves insurrectionnelles éclatent en 1947 –, malgré un niveau d’instabilité politique élevé dans les années 1944-1947, les Français issus du creuset de la Résistance arrivent à se mettre d’accord sur quelques éléments très forts de compromis historique. Trois points, en particulier, ont dessiné ce modèle français.

Le premier, c’est la confiance dans l’avenir, un optimisme historique partagé. Le deuxième, c’est l’idée que, pour se relever, il faut entrer dans le club des grands États industriels. Tous les protagonistes de ces années-là, du communiste Maurice Thorez au général de Gaulle, en passant par Pierre Mendès France et Jean Monnet, partagent le sentiment que si la France s’est effondrée en 1940, c’est parce qu’elle n’avait pas l’appareil industriel de l’Allemagne. Un élément revient beaucoup dans les débats de l’époque : le fait que la dernière aciérie française a été construite en 1906. Il faut donc s’engager dans la voie de l’industrie. Cela veut dire nationaliser les entreprises parce que le capitalisme français s’est discrédité dans la collaboration, et parce qu’il est trop petit, trop malthusien. L’industrialisation française, contrairement à celle du Royaume-Uni, s’était faite dans les petites villes – Marc Bloch écrit d’ailleurs dans L’Étrange défaite que c’est notre « esprit de petite ville » qui a été vaincu en 1940. Donc, il faut voir grand. On met en place un Commissariat général au plan qui va définir des objectifs de production. Des hauts fonctionnaires, des experts, des patrons et des syndicalistes de toutes obédiences politiques effectuent des missions aux États-Unis pour observer le fonctionnement des grandes entreprises. Ils vont en revenir avec le culte de la productivité, agricole comme industrielle. Enfin, le troisième point, c’est l’idée que la puissance publique a quelque chose à dire du bien-être social et économique. C’est une rupture par rapport à la IIIe République, qui était non interventionniste. D’où le préambule de la Constitution de 1946 avec les fameux droits économiques et sociaux. D’où, aussi, la création de la Sécurité sociale ou encore des comités d’entreprise. Un modèle français s’est ainsi élaboré, non sans conflits, qui a permis de donner à la France une stabilité sur le long terme dans les opérations de reconstruction et de modernisation.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

David Djaïz : Ma thèse est que ce modèle s’est lentement effiloché depuis quarante ans. Plutôt que de déclin, je préfère parler de langueur et de malheur. De langueur, parce que nous sommes dans une lente décomposition du modèle. Sur l’échiquier politique, je ne vois que des gens qui proposent de se cramponner aux acquis d’un modèle dont les crises et l’état du monde montrent qu’il doit être profondément réinventé, ou bien des gens qui nous expliquent qu’il faut greffer sur la France des modèles exogènes dont le rejet sera évident. Après le modèle japonais ou le modèle allemand, ceux qui tiennent la corde aujourd’hui sont les démocraties asiatiques qui ont su faire face à la crise sanitaire, en particulier Taïwan et la Corée du Sud. Mais nous resterons dans la langueur tant que nous ne serons pas capables de partager un diagnostic le plus objectif et le plus froid possible sur l’état du pays, et c’est sur la base de ce diagnostic que nous pourrons façonner des compromis sociaux et productifs qui permettront de reconstruire un modèle français.

Quant au malheur français, que Marcel Gauchet a analysé de façon lucide, il tient à l’écart entre une vie individuelle des Français qui n’est pas si malheureuse, même s’il existe beaucoup de précarité dans le pays, et la situation collective de la nation, vécue comme catastrophique. Pourquoi cet écart entre ce relatif bonheur privé et ce sentiment de malheur public ? Je crois qu’en France, le lien social est plus qu’ailleurs surdéterminé par le politique et par l’État, à cause de ce mouvement d’auto-institution qu’a représenté la Révolution française. Le lien social est d’emblée un lien politique, un lien national. Et quand nous avons une crise du lien politique, le sentiment de malheur public est beaucoup plus fort.

Nicolas Baverez : L’analyse historique est tout à fait juste. En revanche, on ne peut pas parler de sentiment de déclin. Aujourd’hui, le déclin n’est pas un sentiment, c’est une réalité. Et si on ne part pas de cette réalité, on ne peut pas trouver de solution. Évidemment, les points forts existent et, à la manière de Marc Bloch, on pourrait parler d’étrange déclin. La France possède en effet de nombreux atouts qui auraient dû lui permettre d’aborder le XXIe siècle dans des conditions favorables. Elle dispose d’un excellent capital humain, mais elle l’exporte beaucoup, qu’il s’agisse d’entrepreneurs ou de cerveaux. Elle regorge d’épargne. Elle peut s’appuyer sur des pôles d’excellence dans le secteur public et dans le secteur privé, sur une diplomatie et une défense performantes, sur une culture, une civilisation, un mode de vie qui ont peu d’équivalents. Dans le domaine de l’économie de la connaissance ou de l’environnement, elle peut se targuer d’une véritable expertise et de l’existence d’entreprises en position de leaders mondiaux.

Alors pourquoi le pays connaît-il les difficultés évoquées auparavant ?

Nicolas Baverez : Pourquoi cette faillite collective ? C’est le résultat d’une succession d’erreurs commises à partir du début des années 1980. La politique de relance et d’étatisation de François Mitterrand en 1981 nous a coupés des pays développés. Elle a été suivie par la plus grande période de libéralisation de l’histoire récente, entre 1984 et 1986. Mais au prix d’une divergence qui a fini par devenir insoutenable entre un secteur privé exposé à la concurrence internationale et un immense secteur public dont l’inefficacité a été sanctuarisée. Cette stratégie a permis d’entrer dans l’euro, mais avec un double handicap : sur le plan politique, cette libéralisation du modèle hérité de 1945 n’a jamais été assumée par la gauche, et pas davantage par la droite ; par ailleurs, le franc fort puis l’euro fort ont liquidé le tissu des grosses PME régionales qui constituaient le Mittelstand français4.

Le drame de la France est qu’elle n’est plus un pays de production, mais une terre de distribution et de redistribution. Regardez nos villes, il n’y a plus d’usines mais on y voit partout des centres commerciaux et des entrepôts. Nous avons oublié que l’industrie est vitale pour l’emploi, pour l’innovation et pour les exportations. Après cette politique monétaire violemment déflationniste qui a eu un effet dévastateur sur l’industrie, les dirigeants français ont refusé de réformer le pays pour l’adapter aux transformations de notre environnement – la montée de la mondialisation, l’entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce, la percée du capitalisme actionnarial, le passage à l’euro, qui impliquait la fin de l’inflation et du recours à la dévaluation pour remettre à niveau périodiquement la compétitivité.

La France n’est pourtant pas le seul pays à avoir été touché par ces grandes évolutions…

Nicolas Baverez : Tous les autres pays développés ont aussi rencontré des difficultés pour répondre à ces bouleversements. Tous ont été bousculés par l’émergence de la Chine, par la révolution numérique, par le krach de 2008. Mais la singularité française est double. C’est d’abord le caractère continu de la chute depuis les années 1970, avec une croissance qui est revenue de 4,2 % à moins de 1 % par an en moyenne. C’est ensuite le choix de la momification du modèle d’une économie dirigée par l’État et maintenu à coups de dette publique. Il faut donc arrêter de chercher des boucs émissaires en expliquant que nos problèmes viendraient de la mondialisation, de la Chine, de l’Europe, de l’immigration ou de l’islam. La situation actuelle est le produit de nos choix ou de nos non-choix. Avec deux conséquences. Premièrement, c’est aux Français de redresser la France. À nous, les citoyens, et pas seulement à nos dirigeants. Deuxièmement, il est possible de s’inspirer du général de Gaulle de 1958. Avant de se lancer dans sa politique d’indépendance entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud, il a remis la France en ordre. Cela signifiait lui donner une Constitution, un État rétabli dans son autorité et son efficacité, une politique de croissance intensive et de plein-emploi, une stratégique de défense – avec pour préalable le règlement du conflit algérien. Aujourd’hui, la situation est identique. Comme en 1945, nous avons un problème non pas de relance mais de changement de modèle économique et social. Comme en 1958, nous n’avons pas seulement un problème de médiocrité de la classe politique, mais également d’obsolescence du système de décision public et d’impuissance de l’État. Il nous faut moins relancer que reconstruire notre pays en rassemblant l’énergie des Français. Cette refondation devrait être à la fois le cœur du débat présidentiel et celui du prochain quinquennat.

La France gaullienne serait donc le modèle à imiter pour dessiner l’avenir ?

David Djaïz : Dès la fin des années 1960, on atteint l’apogée du modèle français d’après-guerre. Mais l’apogée, c’est toujours le début d’un déclin. Le pilier historique de ce modèle est ébranlé dès Mai 1968 avec l’irruption d’une génération, celle du baby-boom, qui n’a pas les mêmes repères que la génération de ses parents, dominée par ce qu’on a appelé le « report de la satisfaction » : l’idée qu’il fallait travailler dur, travailler plus, épargner pour récolter plus tard les fruits du travail de reconstruction. Alors que la génération du baby-boom, elle, grandit dans une France de l’expansion, où les loisirs et la culture de masse se développent, et surtout dans une France pacifiée depuis 1962.

Dans ces années pompidoliennes, la croissance galope à tel point que certains économistes de la Commission trilatérale prédisent à la France qu’elle sera, à la fin du siècle, la deuxième puissance mondiale. Il y a un pragmatisme industriel très fort centré sur l’investissement et sur l’innovation, avec les grands groupes qui s’internationalisent. Mais la jambe économique commence à être déstabilisée, avec les crises pétrolières qui dégradent les marges des entreprises et fragilisent les secteurs les plus vulnérables à la concurrence internationale. Les faillites sous Giscard, notamment dans l’industrie textile ou dans la sidérurgie, augmentent de 70 %.

Il ne reste plus que la jambe sociale. La redistribution s’intensifie, ainsi que la pression fiscale. Comme la France perd de sa substance productive, ce soutien public est financé de manière croissante par l’endettement. D’où un niveau de dette publique de près de 120 %, qu’il est un peu hâtif de mettre sous le tapis… Le travail à accomplir, c’est de voir comment la France peut au mieux jouer la partie dans ce monde à la fois nouveau, dangereux et enthousiasmant qui se dessine depuis vingt ans.

En quoi ce début de siècle a-t-il changé la donne ?

David Djaïz : Les trois grands événements structurant ce monde nouveau sont le 11-Septembre, la crise financière et la crise des dettes de 2008-2010, puis la crise du Covid. Toutes sont des crises de l’interconnexion. La crise du 11-Septembre, c’est la crise de l’unification culturelle et politique du monde sous le parapluie américain, violemment contesté par les djihadistes. La crise de 2008, c’est la crise de l’imbrication des bilans des banques européennes et américaines. Quant à la crise du Covid, c’est la crise totale de l’interconnexion. La production industrielle chinoise à l’arrêt a mis les économies américaine et européenne à genoux pendant un temps. Les pénuries d’intrants, les voyageurs qui circulent et apportent le virus… Nous sommes désormais dans un monde où les nations subiront de plus en plus de crises planétaires. La première de ces crises est évidemment le changement climatique. La question est de savoir quelles nations – car la nation reste l’unité pertinente des décisions collectives – seront capables de tirer leur épingle du jeu au milieu de ces chocs planétaires et quelles nations seront au contraire condamnées à perdre toute autonomie stratégique. Pour le moment, la France joue plutôt en défense. Elle subit plus qu’elle ne proagit. Compte tenu de ses infrastructures, de ses services publics, de ses compétences, de son soft power – notre art de vivre, notre civilisation et la fameuse French Touch – et de ses équilibres territoriaux, elle possède pourtant des atouts exceptionnels pour peser dans ce nouvel état du monde. Mais pour cela, il faut un système politique qui nous permette de partager des diagnostics approfondis, sans nous enferrer dans des débats publics superficiels, polémiques et insignifiants. Il nous faut des structures de décision qui permettent à la fois de reconstruire la légitimité de l’action publique et son efficacité, toutes les deux très affaiblies. Nous avons une Ve République complètement pervertie, avec des présidents assez mal élus au premier tour, qui se retrouvent au deuxième tour face à l’extrême droite. Ils sont automatiquement pourvus d’une majorité parlementaire qui n’a quasi plus aucun ancrage territorial, à cause du non-cumul des mandats. Ces présidents consomment beaucoup de capital politique à essayer de faire passer des réformes iconiques dès le début de leur quinquennat. Leur capital politique et leur cote de popularité dégringolent, et le système se retrouve bloqué.

Le président Macron, dans son allocution du 9 novembre, a beaucoup insisté sur la notion d’indépendance : indépendance énergétique, industrielle notamment, pour ne pas se retrouver à la merci des pénuries dans d’autres pays. Est-il possible de reconquérir cette indépendance perdue ?

Nicolas Baverez : Je crois que le terme d’« indépendance » n’est pas bien choisi car, à l’âge de l’histoire universelle, toutes les nations sont interdépendantes : à preuve, l’intrication des liens économiques entre les États-Unis et la Chine, qui va de pair avec leur confrontation stratégique. Ce qui compte, c’est la souveraineté, c’est-à-dire la capacité à décider et à agir et non pas simplement subir. Dans nombre de domaines, il faut utiliser le levier européen. Réindustrialiser en protégeant un marché de 67 millions avec du protectionnisme n’a aucun sens ; servir un marché de 450 millions de consommateurs à haute valeur ajoutée est bien mieux. De même, un certain nombre de risques sont globaux. Lutter seul contre le réchauffement climatique alors que la France représente 1 % des émissions mondiales est ruineux et vain. La lutte contre le terrorisme islamiste comporte nécessairement un volet international. Il en va de même pour la taxation ou la régulation du secteur numérique. La négociation face aux Gafam ou au Big Brother chinois ne peut être le fait d’un pays.

Il ne faut pas en conclure que les nations sont obsolètes. Elles restent le pivot de la démocratie et le principal niveau d’action. Mais nous devons prendre en compte que nous vivons dans un monde de 7,8 milliards d’hommes, parmi lesquels 800 millions d’Occidentaux. Les 7 milliards d’hommes qui n’habitent pas dans des démocraties occidentales ne sont plus du tout prêts à accepter que nous dictions les règles et les valeurs du XIXe siècle.

La démocratie elle-même paraît parfois mal équipée face aux crises actuelles. Comment la redresser ?

Nicolas Baverez : Il faut un constat partagé. Il faut que les citoyens débattent. Ensuite, il faut un leader et un projet. Au cours des quatre dernières décennies, la France n’a jamais réuni ces conditions. Mais cela n’a rien d’inatteignable, puisque nous l’avons fait par le passé et que d’autres démocraties ont réussi à le faire récemment. Ensuite, comment ordonner cette souveraineté ? Tirons les leçons de ce qui s’est passé pendant la pandémie. Face à ce choc universel qui a vu le confinement de la moitié de l’humanité, les stratégies et les performances ont beaucoup varié et elles ont été le fait des nations. Première vague : les États-Unis et l’Europe, sauf l’Allemagne et, dans une moindre mesure, l’Europe du Nord, ont été touchés de plein fouet et sont restés tétanisés. Puis les États-Unis ont repris la main avec les vaccins, par la technologie, l’industrie et la logistique. Qu’est-ce qui a fait la différence et décidé du succès ou de l’échec ? D’abord, la réactivité et la capacité d’anticipation de l’État. Ensuite, la puissance de l’industrie et la vitalité de la recherche – avec ce paradoxe que la France a été totalement absente des vaccins contre le Covid alors que l’ARN est un enfant de l’Institut Pasteur. Puis la cohésion sociale et l’appropriation des technologies par la population, comme on l’a vu en Asie ou en Europe du Nord. Enfin, le facteur le plus décisif est la confiance des citoyens dans les institutions et dans leurs dirigeants. La France a affiché ses faiblesses dans tous ces domaines. Mais il n’y a aucune fatalité ; il n’y a que des systèmes de pensée, des structures de décision et des organisations dépassés. À nous de les moderniser ! La nation n’appartient pas au passé. Elle est vitale, mais doit être ouverte. Elle doit pouvoir actionner des leviers de puissance au service de stratégies globales. Voilà comment réconcilier les choses : 1) la France, comme toutes les nations, se trouve plongée dans l’histoire universelle ; 2) elle doit se reconstruire comme puissance pour avoir la maîtrise de son destin ; 3) face aux ambitions des nouveaux empires, le redressement national est indissociable de l’affirmation de l’Europe comme l’un des pôles qui structurent le XXIe siècle.

David Djaïz : Ce que dit Nicolas Baverez sur la cohésion nationale dans la mondialisation est fondamental. Je pense que les nations ne disparaissent pas, au contraire. On les voit se réaffirmer. Mais elles sont interrogées d’une manière différente par la mondialisation et ce que j’appelle les « chocs planétaires ». Pour conduire la transition énergétique, qui est en réalité un changement complet de système énergétique avec la sortie de l’économie thermo-fossile, pour faire face à l’ouverture économique, nous avons besoin d’un niveau de consensus national beaucoup plus élevé. Sur la question de l’énergie, si on se contente d’appréhender la transition écologique avec une approche technocratique centrée sur les taxes et les normes sans embarquer dans un récit collectif toutes les strates de la société, on va se prendre des baffes de plus en plus violentes. On a besoin d’élever le niveau de consensus, et aussi – je n’ai pas peur du gros mot – de planification. Nous avons besoin d’États, de puissances publiques et de sociétés capables de se projeter dans le long terme, vers 2030 ou 2050. Je ne voudrais pas que nous basculions dans l’autoritarisme au motif que les démocraties n’auraient pas réussi à construire des consensus et à prendre en charge le long terme pour ces stratégies de transition.

L’État devrait donc s’impliquer davantage encore dans l’économie ?

Nicolas Baverez : Il faut en effet une capacité d’anticipation et de financement de l’innovation par la puissance publique. Pourquoi les États-Unis ont-ils cette force de frappe en matière de recherche ? Parce qu’ils mobilisent des montants considérables d’argent public à travers leurs grandes agences : la Darpa, la Barda, la Nasa5, sans compter le renseignement. L’État se met au service des entrepreneurs : c’est avec des fonds publics permettant la levée de fonds privés qu’Elon Musk a révolutionné l’automobile et l’espace !

Dans quels secteurs faut-il mobiliser la puissance publique ?

Nicolas Baverez : Nos grands défis sont aujourd’hui le vieillissement, le numérique, la transition climatique et l’inclusion. En matière de production, il faut un nouvel équilibre entre l’État et le marché – comme en 1945. En réalité, l’État n’a jamais été absent de l’économie. Une économie de marché repose sur la production, la distribution et la régulation. L’État n’est pas censé prendre en charge l’essentiel de la production, mais il joue un rôle clé dans les deux autres fonctions. Les interactions doivent jouer dans les deux sens. Il n’y a pas de transition climatique possible sans intervention publique, notamment pour instaurer un prix du carbone. Mais les États ne pourront financer seuls la transition écologique, compte tenu de la taille des investissements nécessaires, qui représentent 3 à 4 % du PIB mondial par an. Il faut donc nouer un nouveau partenariat entre l’État et le marché, entre la puissance publique et les entreprises. Pour faire de la réindustrialisation effective, il ne suffit pas de ventiler de l’argent public ; il est indispensable d’établir en amont une cartographie précise des entreprises, des technologies, des compétences requises – étant entendu que les durées de formation peuvent atteindre dix ans pour des métiers très spécialisés. En France, les débats restent très manichéens et idéologiques : le jugement de valeur vient avant l’analyse des faits. Être pour ou contre l’intervention de l’État dans l’économie n’a aucun sens. Il n’y a pas d’économie de marché sans un État qui régule. Le vrai drame de la France, c’est que l’État prélève, s’endette et dépense à tour de bras mais qu’il ne sait plus assurer les services essentiels, pas plus qu’il ne sait réguler de manière juste et efficace. Les discours mirifiques et les plans ambitieux sont partout. La capacité à exécuter n’est nulle part.

Sur le plan diplomatique, l’affaire des sous-marins vendus à l’Australie a été vécue, sinon comme une humiliation, du moins comme le signe d’une marginalisation de la France. Notre puissance diplomatique et militaire est-elle aujourd’hui en déclin ?

David Djaïz : La France est une puissance moyenne, mais il faut arriver à montrer qu’elle n’est pas incapable de grandeur. Le discours de De Gaulle était réaliste. Il ne prétendait pas incarner une immense puissance mais croyait à l’effet levier : comment maximiser nos atouts pour nous élever au-dessus de notre condition ? L’universalisme français, c’est ce que le philosophe Jean Baudrillard appelait « l’universalisme d’élévation ». De Gaulle avait ainsi utilisé l’Europe comme un amplificateur de puissance.

La France en est-elle encore capable aujourd’hui ?

David Djaïz : Notre pays a des atouts, avec un appareil de défense encore solide, qui repose d’ailleurs sur une coopération entre public et privé, sur un pragmatisme dans la recherche et l’industrie qui n’existe pas ailleurs et qu’il faudrait construire, dans la santé, l’éducation, les transports… La présidence Trump n’a été que l’apothéose d’une lente divergence entre les États-Unis et l’Europe. Je rappelle que la France est, depuis le Brexit, la seule puissance nucléaire européenne et qu’elle a une capacité stratégique et une capacité de dissuasion qui peuvent être intéressantes pour les autres peuples européens dans un monde de plus en plus multipolaire. La francophonie est aussi un atout extraordinaire et je regrette qu’il soit trop peu valorisé.

Nicolas Baverez : Après avoir mis fin à la guerre d’Algérie, le général de Gaulle avait défini une posture dite d’indépendance. Elle maximisait l’influence de la France par rapport aux moyens de puissance réels dont il disposait en la positionnant comme un pivot entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud. Dans la mondialisation et l’histoire universelle, la France a perdu cette situation unique. Depuis les années 1950, la seule vraie ligne de continuité de sa diplomatie, c’est la construction européenne. Mais l’Union – du fait du décrochage français et du Brexit – a pour seul leader l’Allemagne. Angela Merkel en a fait la démonstration, pour le meilleur et pour le pire, à l’occasion de la crise de l’euro, des vagues migratoires, de l’affirmation des menaces russe et turque, de la gestion de l’épidémie de Covid. La France peut exprimer des idées et des propositions justes, par exemple en matière de plan de relance ou d’autonomie stratégique de l’Europe. Mais à la fin, c’est l’Allemagne qui décide et qui, si elle est d’accord, porte le projet. Elle s’est ralliée au principe d’un plan de relance financé par l’endettement de l’Union et prévoyant des aides aux pays du Sud. Elle reste fermée à tout progrès en matière de sécurité, domaine dans lequel seule l’escalade des pressions russes pourra la faire évoluer. Or a défense demeure l’un des rares domaines de l’État qui fonctionne en dépit de moyens réduits, la France conservant une capacité d’action reconnue, y compris par les États-Unis. Nous devons donc continuer à plaider pour une Union de la sécurité qui prenne en charge des missions clés qui seront d’autant moins assumées par l’Otan que le désengagement des États-Unis se poursuivra inéluctablement avec leur pivot stratégique vers l’Asie : le contrôle des frontières extérieures du continent ; la maîtrise de la Méditerranée ; la protection des infrastructures essentielles ; la lutte contre le terrorisme islamiste.

David Djaïz : La vocation méditerranéenne de la France est aussi très forte. Nous avons une capitale méditerranéenne de stature internationale qui est Marseille. Nous sommes aujourd’hui traversés par des interrogations existentielles sur notre relation avec le Maghreb, notamment avec l’Algérie, en raison de la question de l’immigration. Sur ce point-là, le président de la République a raison de vouloir avancer, même si on voit que c’est très difficile face à un régime qui n’est pas très coopératif. Mais on ne sortira par le haut des difficultés qui sont les nôtres que si l’on est capable de construire avec ces pays un agenda partagé. Et la France a un leadership. Je ne voudrais pas qu’elle s’absorbe uniquement dans la construction européenne ; il y a aussi ce travail à faire avec les pays du Maghreb et avec les pays méditerranéens. J’attends les hommes d’État qui mettront ces questions à l’agenda, car c’est une vocation pour la France au XXIe siècle sur le volet international.

Face à ces différents défis, comment retrouver de la confiance, de l’harmonie au niveau national, et envisager l’avenir de façon plus positive, plus optimiste ?

David Djaïz : La clé, pour moi, c’est la coopération, à tous les échelons. Pendant la crise, un ami chef de service d’un très grand hôpital me disait : « C’est extraordinaire, pour la première fois on a fait des conférences téléphoniques avec la médecine de ville. » J’ai répondu : « Formidable, mais pourquoi n’y avais-tu pas pensé avant ? » C’est symptomatique de cette France qui fonctionne en silos. C’est vrai de l’État, qui soliloque de plus en plus. C’est vrai aussi des grandes entreprises privées, alors que leurs dirigeants connaissent bien la sphère publique puisque, généralement, ils en viennent ! Alors que dans les années Pompidou, on avait un vrai alignement stratégique entre l’État, la nation, les entreprises, la société, on a aujourd’hui une grande divergence, qui est aussi bien le fait d’un État qui a gagné en poids de dépenses publiques et en inflation normative ce qu’il a perdu en qualité stratégique, que le fait d’entreprises globalisées dans leur détention comme dans leurs opérations. Le grand enjeu, c’est le réalignement stratégique autour d’un pacte productif et social qui lie tous les acteurs. Si on pose seulement la question institutionnelle, on est dans le fétichisme des institutions, c’est une erreur. Il faut qu’on puisse retrouver du long terme. Je pense que la fonction présidentielle telle qu’elle avait été imaginée par de Gaulle dans le discours de Bayeux est très bonne. Il faut la dégager du gouffre de l’immédiateté dans lequel elle est tombée. Le président est arbitre. Il est le garant du long terme. Il est le garant aussi de ces grands consensus qu’il va falloir forger pour gouverner nos grandes transitions. Si on n’arrive pas à faire dialoguer tous les Français, les entreprises, les associations, les territoires sur la transition énergétique, on va avoir des Gilets jaunes puissance mille tous les ans. On a besoin d’une autorité morale qui soit dégagée de l’urgence gouvernementale.

Mais comment dégager du consensus dans une société si polarisée politiquement ?

David Djaïz : Habituellement, les démocraties en crise se classent selon deux modèles : il y a d’un côté une bipolarisation entre deux forces dominantes, comme aux États-Unis, et, de l’autre, un émiettement entre de multiples forces concurrentes. Comme l’explique le politiste Pierre Martin dans un article récent de la revue Pouvoirs, la spécificité française est de cocher les deux cases à la fois : un fort émiettement avec des confettis de partis qui réunissent chacun 5 à 15 % des voix, et une scène politique très polarisée, violente et agressive. Doit se poser avec acuité la question de la proportionnelle à l’Assemblée nationale, de la revitalisation du Parlement, qui doit être le pendant de cette fonction présidentielle rehaussée. Dernier point, au sujet de la gouvernance future du plan France 2030 : nous avons besoin de lieux dans lesquels la puissance publique, le monde économique et la société civile dialoguent vraiment, autrement que par du théâtre ou du lobbying. C’est une véritable organisation de la société pour la fabrique du compromis qui doit être repensée. Je serais malheureux que la présidentielle de 2022 élude cela.

Y a-t-il un lien direct entre les constats que vous faites et la situation politique du pays, avec une délégitimation du discours politique et une radicalité très forte, à l’extrême droite notamment ? Et si oui, comment en sortir ?

Nicolas Baverez : Les risques démocratiques sont réels et les années 2020 seront décisives. Si notre pays connaît une cinquième décennie de déclin ou de déclassement, il est fort probable que le modèle de la décroissance à crédit explosera. La dette publique est très élevée (116 % du PIB fin 2020, c’est-à-dire 41 000 euros par Français, soit une année de salaire moyen) ; la dette des entreprises n’a rien à lui envier, qui atteint 156 % du PIB. Le FMI indique que la performance à court terme de l’économie française est bonne, mais que la croissance retombera rapidement à un niveau inférieur à celui de la situation pré-Covid. Pourquoi ? Parce que des pans entiers de notre appareil de production, notamment nos principaux pôles d’excellence, ont été sinistrés. Il n’y aura pas de retour « à la normale ». Quand les taux d’intérêt remonteront et dépasseront la somme de la croissance et de l’inflation, la France ira droit à la crise financière, comme l’Italie en 2011. Simultanément, nous voyons que la crise de l’État s’accélère avec la fuite des enseignants et des soignants hors des établissements d’enseignement public et des hôpitaux. La société se délite rapidement sous l’effet de la généralisation de la violence, qui touche les représentants de l’autorité comme les citoyens dans leur vie quotidienne.

Nous sommes donc à l’heure des choix : soit l’effondrement comme en 1940, soit la reconstruction comme en 1945. Dans le premier cas, le déclencheur ne sera pas une défaite militaire face à un ennemi extérieur, mais, comme à la fin des années 1930, l’installation d’une quasi-guerre civile sur fond de déclassement accéléré. L’alternative, celle du sursaut, devrait occuper le centre du débat, mobiliser les imaginations et les énergies. Mais, depuis la décomposition de la IIIe République, l’écart n’a jamais été aussi grand entre la gravité des problèmes du pays et la capacité de la classe politique à y faire face… Nous ne sommes plus à l’étape des diagnostics mais des traitements de choc. Que faut-il faire ? Reconstruire la France. Par quelle méthode ? Le rassemblement. Autour de quelles priorités ? À travers six pactes. Un pacte de production autour du travail et de l’innovation. Un pacte social fondé sur l’intégration de la jeunesse, l’éducation et un nouvel équilibre entre les générations. Un pacte de modernisation de l’État par le réinvestissement dans ses missions régaliennes, l’amélioration des services de base, le partenariat avec les entrepreneurs autour de l’innovation. Un pacte d’endiguement de la violence avec la remise en route de l’État de droit, et particulièrement de la justice. Un pacte citoyen autour du rétablissement des contre-pouvoirs – à commencer par le Parlement - et de la décentralisation, qui constitue le meilleur moyen de réengager les Français dans la vie publique. Un pacte européen, enfin, étant entendu que notre pays doit rester modeste tant qu’il ne s’est pas redressé mais qu’il ne doit pas renoncer à faire progresser le principe d’une autonomie stratégique de l’Union, domaine dans lequel il reste légitime.

Nous sommes à un moment clé de notre histoire. Nous avons eu de nombreuses alertes que nous avons toutes ignorées. La France finira par être réformée, mais il y a deux manières d’y parvenir. Soit ce sont les Français qui le font, de manière souveraine, ordonnée et pacifique. Soit ce seront le FMI, la Commission européenne et la Banque centrale européenne, au terme d’un processus peu démocratique et violent qui laissera de lourdes séquelles, chez nous comme dans toute l’Europe. Nous sommes encore maîtres de notre destin. Mobilisons-nous, car le temps nous est désormais compté.

Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO & JULIEN BISSON

Cartes sur table

David Djaïz

Nicolas Baverez

L’avocat et essayiste Nicolas Baverez – qui publia en 2003 son fameux ouvrage La France qui tombe (Perrin) – et le haut fonctionnaire David Djaïz, enseignant à Sciences Po et auteur récemment du Nouveau modèle français (Allary), nous livrent leur vision dans une discussion appro…

[Déclinomania]

Robert Solé

DEUX idées-forces, à se mettre bien dans la tête :

1) C’était mieux avant.

2) C’est beaucoup mieux ailleurs.

Se défaire de la défaite

Thomas Schlesser

Un homme, isolé au milieu d’une bataille fumante, se relève à grand-peine. Il redresse le buste, yeux fermés. Ce tableau est un des symptômes les plus poignants du traumatisme de la défaite française contre la Prusse en 1870, défaite qui est elle-même synonyme d’un sentiment de déclin paroxystiqu…