Mille facteurs affectent l’eau, sa qualité, sa quantité, ou encore le fonctionnement des milieux aquatiques. Souvent traitées de façon isolée, ces problématiques sont pourtant étroitement imbriquées, car les usages des uns affectent l’eau des autres. Nous vous proposons une promenade en bord de fleuve, de la source au littoral, pour plonger dans cette complexité. Vous y découvrirez les défis, parfois méconnus, qui se posent en matière de gestion de l’eau et les réponses, plus ou moins abouties, qui y sont apportées. Avec une certitude : les efforts doivent être partagés.

Préserver les zones de captage d’eau potable

Quinze agriculteurs du Grand Est se sont vu confier une mission particulière pour les cinq ans à venir : modifier leurs pratiques pour limiter la pollution d’une rivière qui alimente Metz en eau potable. Ils touchent en échange un « paiement pour service environnemental » (PSE) d’un montant annuel de 50 euros par hectare. « Les pesticides et engrais épandus sur les champs percolent vers la nappe ou la rivière quand il pleut », explique Pascal Vauthier, de l’agence de l’eau Rhin-Meuse. Dans ce bassin versant, 10 % des points de captage sont pollués par des nitrates ou des pesticides.

Sur les dizaines de milliers d’hectares concernés par des PSE en France, les agriculteurs implantent des prairies, de la luzerne (afin d’utiliser moins d’engrais) ou des couverts végétaux (pour limiter les désherbants). D’autres aides encouragent la plantation de haies ou la conversion au bio. Il est trop tôt pour évaluer l’impact de ce dispositif sur la qualité de l’eau mais, d’après Pascal Vauthier, « les agriculteurs ont l’impression d’être considérés et de rendre un vrai service ».

Désimperméabiliser les villes

Pour une goutte de pluie, une ville est un grand toboggan : à peine tombée, elle est évacuée vers les égouts et, bien souvent, la station d’épuration. Cette philosophie du « tout-tuyau » est liée à l’histoire, au fait que la mauvaise gestion des eaux de pluie entraînait des maladies. Maintenant que les villes souffrent plutôt de la chaleur, « on cherche à gérer la goutte d’eau là où elle tombe, afin qu’elle crée de la fraîcheur et s’infiltre dans la nappe », résume Hervé Canler, de l’agence de l’eau Artois-Picardie. Un campus de Douai, par exemple, a déconnecté toutes ses toitures du tout-à-l’égout : elles arrosent désormais les « jardins de pluie » implantés juste en dessous. Dans des villes comme Lyon ou Bordeaux, les urbanistes imaginent des espaces verts creux plutôt que bombés, des revêtements poreux pour les rues ou les parkings et des cours d’école végétalisées. « La législation elle-même a évolué en ce sens, et cette démarche contribue en outre à atténuer les inondations », ajoute Hervé Canler. Reste à désimperméabiliser la mentalité des aménageurs.

Limiter les pollutions industrielles

La pollution industrielle des eaux est semblable à un iceberg : la soixantaine de substances répertoriées représente la partie émergée. « Les rejets de métaux comme le cadmium ou le plomb sont globalement bien gérés. Mais de nouvelles substances apparaissent en permanence », précise Philippe Ricour, de l’agence de l’eau Rhin-Meuse. Garages automobiles ou artisans peintres peuvent employer des dégraisseurs ou des récupérateurs de peinture ; d’autres polluants peuvent faire l’objet de traitements. « Mais parfois c’est du sur-mesure : pour lutter contre des bactéries, une papeterie utilisait par exemple un biocide problématique. Elle l’a remplacé par un autre composé chimique », poursuit l’expert. Ailleurs, des membranes permettent de retenir en partie les perfluorés (PFAS), microscopiques et toxiques. Mais dans le média Les Jours, Franco Novelli, expert de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, avertit : « Si on continue comme ça, on va vraiment avoir du mal à produire de l’eau potable, même avec tous les traitements et toutes les solutions techniques possibles. »

Consommer moins en ville et dans les industries

Détecteur en main, des techniciens déplacent une plaque en fonte dans une rue du Ménil, petite bourgade des Vosges. Un flux d’eau anormal a été détecté de nuit, un moment où les habitations consomment normalement peu. Si le détecteur confirme un bruit de fuite, les tuyaux seront remplacés. Au fil des années, avec cette chasse au gaspi, la commune a fait chuter son taux de perte d’un tiers. Les fuites sont courantes en France : un litre d’eau potable sur cinq en moyenne disparaît de cette façon. Or les sécheresses affectent de plus en plus les points de captage. Certaines communes vont jusqu’à geler les permis de construire par crainte des pénuries d’eau potable.

Au-delà des collectivités locales, le plan Eau de 2023 vise une réduction globale de la consommation de 10 %. Du côté des industries, la démarche contribue bien sûr à améliorer leur image et permet de faire des économies, mais il s’agit aussi de pouvoir continuer à travailler. « Certaines utilisent l’eau comme matière première pour des shampooings ou des jus de fruits par exemple, d’autres la font intervenir dans les process, pour le lavage ou le refroidissement. Or de plus en plus d’arrêtés sécheresse contraignent des entreprises à réduire leurs prélèvements temporairement », souligne Zinou Zeglil, de l’agence de l’eau Seine-Normandie. Depuis l’électrochoc de la sécheresse de 2022, les démarches de sobriété se multiplient, à travers le choix de machines moins gourmandes en eau ou la mise en place de circuits fermés. Les industriels les plus motivés se lancent même dans le partage d’eau entre voisins. Les betteraves à sucre, par exemple, sont composées à 75 % du précieux liquide. Plutôt que de le rejeter, des sucreries le réutilisent pour le lavage des tubercules ou l’irrigation des champs des agriculteurs fournisseurs. Une sucrerie Cristal Union de la Marne fournit même des milliers de mètres cubes à la distillerie voisine, qui s’en servira pour produire de l’alcool de parfumerie. « Les projets de ce genre restent rares ; en l’occurrence, les deux industries font partie du même groupe, précise Zouni Zeglil. Par ailleurs, il faut s’assurer que ce recours aux eaux non conventionnelles ne porte pas préjudice à l’environnement. » Car les rivières aussi ont besoin d’eau ! Le flot qui sort d’une usine ou d’une station d’épuration contribue au débit du cours d’eau où il se jette, tout en lui apportant des nutriments. La réutilisation des eaux usées traitées (REUT) est plus prometteuse sur le littoral, où la rétention de quelques dizaines de milliers de mètres cubes ne change pas la face de l’océan.

Atténuer les inondations et favoriser la biodiversité

« Lors de crues moyennes, l’Indre a débordé dans la prairie sans aucun dommage. La zone humide joue pleinement son rôle. » Pour Carole Kervevan et David Brunet, de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, la restauration des Prairies du Roy, à Loches, est un bon exemple de « solution fondée sur la nature » face aux risques d’inondation. Depuis l’après-guerre, partout en France, d’immenses espaces humides ont été drainés pour « assainir » les terres et faciliter production agricole et urbanisation. « L’objectif a été atteint. Mais deux tiers des zones humides françaises ont disparu depuis 1970, alors qu’elles ont la capacité de retenir l’eau lors des crues », poursuivent les deux spécialistes. Tourbières, marais ou marécages permettent en effet aux cours d’eau de s’étaler plutôt que de filer vers l’aval et de submerger les constructions humaines. Un peu partout, on entreprend donc de restaurer ces « zones d’expansion des crues » (ZEC). Ici une roselière, ailleurs un marais qui peut stocker l’équivalent de 200 piscines olympiques… À Loches, la zone drainée a laissé place à une vaste prairie humide, où libellules et oiseaux ont fait leur retour. Les touristes affluent et des éleveurs nourrissent leurs bêtes avec les hautes herbes. « Le but de la restauration n’est pas de revenir à un état antérieur idéal, mais de concilier les enjeux du milieu aquatique avec les activités économiques compatibles, précisent Carole Kervevan et David Brunet. Même des zones d’un demi-hectare contribuent à absorber les “petits coups de pluie”. » En prévision de crues plus importantes, en revanche, il faut également désimperméabiliser les villes, limiter leur expansion, voire détruire des habitations construites trop près de l’eau.

Autre technique, pour « ralentir la goutte d’eau » : le reméandrage. Il s’agit de redonner un tracé ondulé à des rivières qui avaient été transformées en canaux rectilignes. Mais pelletage et terrassement sont longs et coûteux. « Une technique plus légère consiste à utiliser le bois de la rivière et à imiter les castors pour provoquer des méandres, de nouveaux chenaux, etc. », indique Benoît Terrier, de l’agence Rhône Méditerranée Corse. Depuis qu’il est protégé, le castor recolonise d’ailleurs certains espaces. Ses barrages contribuent à restaurer les rivières et à éviter l’assèchement des terres adjacentes. Un labeur qui protège contre un autre péril : aux États-Unis, lors de mégafeux en Idaho, la seule zone restée verte dans un paysage ravagé est celle où les castors avaient fait leur œuvre.

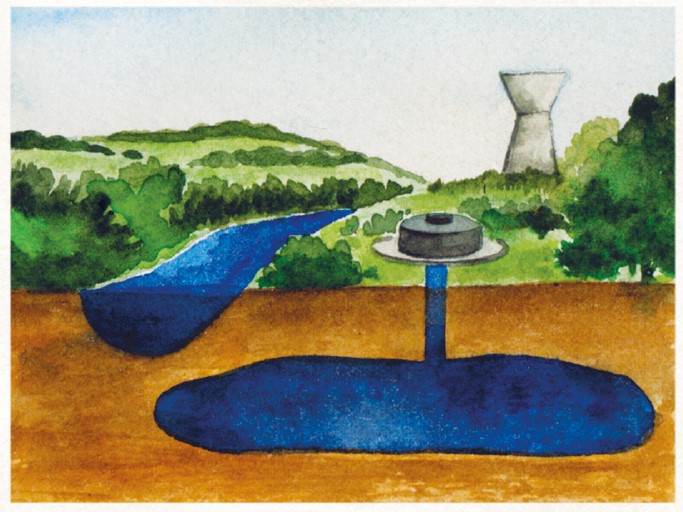

Faire face à la baisse du débit des fleuves

Août 2023, salle de commande d’un barrage des Pyrénées. Un agent EDF active un lâcher d’eau dans un affluent de la Garonne. Les milliers de mètres cubes vont mettre plus de 72 heures à atteindre Bordeaux, soutenant le débit du fleuve en cette période sèche. « C’est quand il y a le moins d’eau que les besoins pour l’irrigation, l’eau potable, l’industrie ou les loisirs sont les plus importants, expose Marie-Christine Moulis, de l’agence de l’eau Adour-Garonne. Si le débit devient trop faible, la vie du milieu et tous les usages sont compromis, avec des risques de restrictions pour les usagers et pour le refroidissement des centrales nucléaires. » L’eau fraîchement arrivée limite aussi la température du cours d’eau, qui, lorsqu’elle s’emballe, entraîne une prolifération de bactéries, voire la mort de la vie aquatique. Coûteux, technique et susceptible parfois d'impacter la production d’hydroélectricité, le soutien d’étiage reste indispensable : en plein été, il fournit plus d’un tiers du débit de la Garonne – débit qui pourrait être divisé par deux d’ici à 2050 si rien n’est fait pour gagner en sobriété.

Restaurer la continuité des cours d’eau

Écluse désaffectée, petit barrage d’une ancienne usine… On compte au moins un obstacle tous les six kilomètres sur le cours des rivières françaises. Souvent obsolètes, ces ouvrages empêchent les saumons ou les anguilles de remonter les cours d’eau pour se reproduire. Dans le sens inverse, ils bloquent galets et cailloux – autant de sédiments qui ne « descendent » pas jusqu’à la mer, contribuant au phénomène du « recul du trait de côte ». Dans plusieurs régions, des travaux visent à restaurer la continuité écologique du cours d’eau en détruisant ces obstacles. « Il y a parfois des résistances, les gens sont attachés au moulin ou au lac situé derrière le barrage, précise Benoît Terrier, de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. La concertation est cruciale. » Sur la Selle, dans le Pas-de-Calais, un bras de rivière a ainsi été creusé pour contourner un canal et son moulin. Le président du syndicat gestionnaire apprécie : « Nous remettons notre rivière dans son état initial. Quel bonheur d’y retrouver demain des saumons et des truites de mer ! »

Partager une eau de plus en plus rare

« On veut souvent une solution technique au manque d’eau, mais face à un enjeu de plus en plus anxiogène, la première réponse est humaine. » Thomas Pelte, de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, n’en démord pas : le partage de l’eau doit reposer sur un dialogue entre tous les acteurs du territoire.

Première étape : réduire drastiquement les besoins. Mousseurs de robinet et récupérateurs d’eau chez les particuliers, cultures moins gourmandes en eau dans les champs, comme le chanvre ou le sorgho – à condition de leur trouver des débouchés. « Ce débat pose aussi la question du poids de la viande dans l’alimentation, car beaucoup de cultures irriguées, comme le maïs, nourrissent des animaux », souligne l’expert. Dans des lycées agricoles, les élèves s’initient aussi à l’agroécologie, qui a la vertu de mieux retenir l’eau dans les sols. En plantant des haies et des couverts végétaux plutôt que de laisser les terres à nu, en enrichissant le sol en matière organique, on lui évite de s’assécher.

Une fois ces préalables accomplis, « on entre dans le dur », poursuit Thomas Pelte. Sa préconisation : mettre autour de la table élus, industriels, agriculteurs, mais également loueurs de kayaks et écologistes, qui rappelleront que la rivière aussi a besoin d’eau. Inventorier les besoins, les comparer au volume disponible… « Tout cela permet d’apaiser le débat, assure le spécialiste. Dans l’Isère, par exemple, un collectif d’irrigants de noyers souhaitait faire transférer de l’eau depuis une rivière distante. Ils économisaient déjà beaucoup, avec des micro-asperseurs, etc. » Autres critères examinés : le maintien de l’agriculture sur le territoire, les emplois liés… Et la fameuse question : qui paie, et pour qui ? Ce transfert d’eau a été accordé. Mais le contre-exemple de la « méga-bassine » de Sainte-Soline, qui s’inscrit dans un ensemble de 16 retenues à ciel ouvert, est dans toutes les têtes. Coût total estimé : 76 millions d’euros, principalement d’argent public ; bénéficiaires connectés : une centaine de fermes, pour irriguer des cultures destinées surtout à l’export et à l’élevage. « Les détracteurs du projet critiquent aussi la technique choisie : plutôt que de stocker des excédents de pluie en hiver, la retenue prélève de l’eau dans les nappes. Celle-ci va se dégrader avec le stockage et environ 20 % risque de s’évaporer », décrit Thomas Pelte, qui conclut : « Si on veut éviter les guerres de l’eau, il faut arrêter avec la logique du “premier arrivé, premier servi”. L’eau n’est plus un débat technique, c’est un sujet social et politique majeur. »

S’adapter à la montée du niveau de la mer

Avec les prévisions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) – jusqu’à 1 mètre d’élévation de la mer d’ici à 2100 –, on visualise aussitôt des terres submergées par l’eau salée, des nappes phréatiques qui remontent et inondent par le sous-sol, ainsi que d’autres impacts sur les côtes à falaises… Le long du littoral normand, les collectivités locales établissent leurs stratégies. Coutances, par exemple, envisage la délocalisation de deux campings, d’une base conchylicole et d’une route déjà attaquée par les vagues. Mais les villes comme Cabourg, situées en partie sous le niveau de la mer, ne sont pas déplaçables. Quant à l’agriculture, elle ne peut que s’orienter vers l’élevage sur pré-salé ou le maraîchage avec des variétés choisies. « Un changement n’est pas nécessairement une perte, insiste Manuel Sarraza, de l’agence de l’eau Seine-Normandie. Les zones inondées sont par exemple un atout pour la biodiversité et la pêche. Elles peuvent aussi favoriser le tourisme. » Comme souvent, le premier défi consiste à accepter l’idée qu’il va falloir s’adapter.

Préserver les petits fonds côtiers et les écosystèmes marins

Le « bassin d’orage » est discret, mais il a tout changé pour les eaux des Calanques. Ce vaste réservoir de béton enterré sert de sas avant la station d’épuration en cas de grosse pluie. Car, à Marseille comme dans beaucoup d’autres villes, le réseau de collecte est « unitaire » : les égouts transportent aussi bien la pluie que les effluents des douches ou des toilettes. Lors des orages, le flot était ingérable : chaque année, jusqu’à un million de mètres cubes d’eaux non traitées se retrouvait à la mer. C’est ce phénomène qui, fin 2023, a entraîné des eaux d’épuration dans l’océan Atlantique et rendu les huîtres impropres à la consommation. À Marseille, la construction du bassin Ganay « a permis, en année assez pluvieuse, de diviser par deux les volumes d’eau non traitée rejetés en mer », expose Annick Mièvre, de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. Qui ajoute : « À l’endroit où ces eaux usées se déversent moins dans la Méditerranée, on observe un regain de biodiversité. » Cela étant, les bassins d’orage coûtent cher et on ne peut pas les multiplier à l’infini. La ville doit, en parallèle, mieux absorber les eaux pluviales.

C’est aussi pour préserver la vie marine, mais un peu plus au large, qu’est née l’application mobile Donia. Celle-ci indique aux plaisanciers à quel endroit stationner leurs bateaux sans abîmer l’herbier de posidonie qui pousse au fond de la mer. Ces plantes aquatiques d’un mètre de haut, endémiques de la Méditerranée, produisent de l’oxygène, servent de pouponnière aux poissons, abritent poulpes et crustacés… « L’herbier agit aussi comme une digue sous-marine naturelle qui protège gratuitement les plages de l’érosion côtière, rappelle Pierre Boissery, de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. Quand les bateaux s’y ancrent, ils le labourent à la façon d’une charrue. C’est comme si vous coupiez trois arbres pour garer votre voiture en forêt ! » Or, une fois arraché, l’herbier ne repousse que de quelques centimètres par an. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 30 % des surfaces ont disparu sous les effets conjugués de la pollution apportée des terres, des constructions sur la mer et de l’ancrage des bateaux. « Avec l’application Donia, dès le premier été, 95 % des mouillages ont eu lieu en dehors de l’herbier, sur des fonds sableux ou rocheux », s’enorgueillit Pierre Boissery. Il se réjouit également que l’assainissement se soit perfectionné à Marseille : « Dans les zones où la qualité de l’eau s’améliore depuis quinze ans, l’herbier nous fait une bonne surprise : il repousse ! »