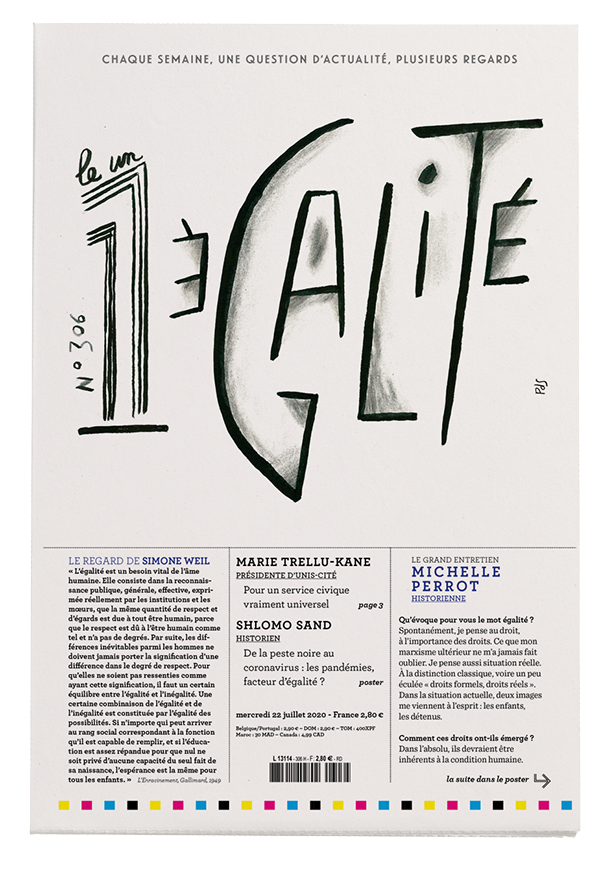

« L’égalité est un but, un chemin, une bataille »

Temps de lecture : 15 minutes

Spontanément, je pense au droit, à l’importance des droits. Ce que mon marxisme ultérieur ne m’a jamais fait oublier. Je pense aussi situation réelle. À la distinction classique, voire un peu éculée « droits formels, droits réels ». Dans la situation actuelle, deux images me viennent à l’esprit : les enfants, les détenus.

Comment ces droits ont-ils émergé ?

Dans l’absolu, ils devraient être inhérents à la condition humaine.

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. » Mais la conscience des inégalités est un long processus, fruit d’une très longue histoire. Ce n’est nullement spontané. La notion de droit est apparue lentement. Elle s’est formalisée juridiquement à travers les trois grandes révolutions, anglaise, américaine et française. L’égalité n’est pas une réalité mais un objectif, un but qu’il faut toujours poursuivre. Un chemin, une bataille. Pour acquérir des droits, il a fallu que les inégaux, les hors-droit – esclaves, serfs, noirs, pauvres, prolétaires, prisonniers, femmes, etc. – se battent.

Quand on pense égalité, on pense aussitôt inégalités. De tous ordres : biologiques (le « capital génétique »), sociales, culturelles, ethniques, d’âge, de genre, etc. La situation des enfants aujourd’hui met en relief l’inégalité sociale et culturelle. Elle concerne en particulier les décrocheurs, qui peut-être n’arriveront pas à rattraper leur retard ; ceux qui ont faim parce qu’ils n’ont plus de cantine scolaire ; ceux qui ont été violentés. J’ai été très frappée par cet enfant de six ans que son père a battu et tué pendant le confinement. Je pense aux enfants non désirés parce que des femmes n’ont pu avoir accès à l’IVG et qui, peut-être, ne retrouveront jamais l’élan du désir initial. Quant aux détenus, la crise du Covid a mis en relief la situation catastrophique des prisons depuis des années, avec la surpopulation considérable dans les maisons d’arrêt. Heureusement, des libérations conditionnelles ont été effectuées. Cela a permis de donner davantage de place aux détenus. On a observé pour une fois une situation intéressante en prison. Pour combien de temps ? Et en ce jour du 14 juin [date de cet entretien], comment ne pas penser aux Noirs américains, français ou autres, victimes de violences mortelles qui signalent si cruellement leur inégalité ?

L’égalité, ça existe ?

Oui, dans les principes, dans l’importance reconnue à chaque être humain. Et les principes sont importants et pas seulement « formels ». Les mots, les symboles, le droit… sont une réalité, un niveau de réalité, et pas uniquement une « superstructure », comme le marxisme le disait autrefois. Mais dans la réalité du quotidien, dans la matérialité des faits, c’est autre chose. L’inégalité l’emporte.

L’égalité existe-t-elle ? On ne peut la peser avec une balance. Il y a des périodes plus favorables, des moments de croissance économique, et donc de détente de la société, plus favorables à l’égalité. Des potentialités pour l’égalité, en particulier entre les sexes, peuvent s’y développer. Les crises, au contraire, produisent des crispations et ont souvent tendance à creuser les inégalités. Les plus favorisés s’en sortent mieux et, parmi les défavorisés, ceux qui le sont le moins ont tendance à s’enfoncer.

Cette période de confinement a-t-elle été plus préjudiciable aux femmes, dont on a vu les conditions de vie altérées par l’augmentation des tâches domestiques ?

La situation des femmes est contradictoire. On a assisté en effet à un accroissement de leurs charges domestiques et salariales, comme dans les hôpitaux, sans parler de l’augmentation avérée des violences conjugales… Mais, d’un autre côté, les femmes ont bénéficié d’une visibilité accrue. La crise a rendu visible ce travail quotidien, d’habitude invisible, sans lequel la société n’aurait pu exister, croître, se développer, et dont on parle si peu. C’est important, cette visibilité, cette parole dite. On a entendu des soignantes, des caissières à qui pour une fois on demandait de parler, à qui on tendait le micro. Elles s’exprimaient, savaient le faire, et étaient heureuses de le faire. Car en matière d’égalité, les conditions matérielles sont bien sûr importantes, mais la dignité, la reconnaissance le sont aussi. Et cette reconnaissance de leur utilité a soudain redonné un sens à leur vie, qui existait déjà, mais qu’elles ne voyaient peut-être pas en raison de la déconsidération sociale dont elles faisaient habituellement l’objet. La crise a ainsi produit des effets négatifs et positifs pour la condition des femmes. Reste à savoir ce qu’on en tirera dans la durée… Le mouvement de l’histoire le montrera.

La notion d’égalité est-elle pour vous associée à la condition des femmes ?

Dans mon histoire personnelle, j’ai pensé social avant de penser genre. J’appartiens à une génération qui devient active au lendemain de la Seconde Guerre. Le social est son horizon. La reconstruction, l’industrialisation, le monde ouvrier, les grèves cimentent une conscience sociale qui valorise le PC, parti de la classe ouvrière, dont on devient militant ou compagnon de route. Ce fut mon cas. J’ai pensé social avant de penser femme. Peut-être aussi parce que j’ai eu de la chance avec « mes hommes ». Mon père, mon « patron » à la Sorbonne, mes camarades, mon compagnon étaient assez égalitaires. Personnellement, je n’ai pas souffert d’avoir été une femme, tout en me rendant compte que l’égalité n’existait pas. Une anecdote : quand j’ai passé l’agrégation – une « agrégation féminine d’histoire et de géographie » –, les épreuves avaient lieu au lycée Victor-Duruy, obscurément, sans aucun auditoire, alors que celles des hommes se déroulaient à la Sorbonne, sous la présidence de Fernand Braudel, avec un public nombreux ! Je me suis rendu compte de la différence ! J’ai été une lectrice de Simone de Beauvoir – Le Deuxième Sexe a paru en 1949. J’ai pris conscience assez vite de cette inégalité, mais je ne faisais pas de l’égalité entre les sexes une cause. Pour qu’elle se transforme en cause, il a fallu le mouvement de libération des femmes des années 1970. Il a joué un rôle décisif aussi bien dans mon engagement féministe que dans ma manière de faire de l’histoire.

Que voulez-vous dire ?

Après avoir fait pendant presque vingt ans de l’histoire sociale et ouvrière, je me suis demandé pourquoi je n’écrivais rien sur les femmes. Alors j’ai entrepris de dissiper ce silence [Les Femmes ou les silences de l’Histoire, Flammarion, 1996 ; rééd. 2020], par des cours et des recherches, personnelles et collectives, comme L’Histoire des femmes en Occident, publiée en 1990-1991 avec Georges Duby et toute une équipe. Faire l’histoire des femmes, c’était changer d’objet, mais aussi de démarche, de questionnement, voire de point de vue.

Vos travaux ont accéléré une prise de conscience de la société sur la nécessité de reconnaître les femmes au même niveau que les hommes. Cette prise de conscience est-elle plus forte aujourd’hui ?

Je pense que oui. Dans l’université, mais surtout dans la société. Il y a une accélération de la conscience, et aussi de la présence des femmes. La majorité d’entre elles travaillent. Même si elles ont moins d’ambition que les hommes, elles en ont, mais sont plus que les hommes confrontées à leur double rôle privé et public. Comment concilier maternité et profession ? Car les enfants malgré tout demeurent leur tâche. C’est dans ces moments qu’elles réalisent que l’égalité réelle n’existe pas. Il me semble que « la conscience de genre » a progressé dans les dernières années comme l’a montré, par exemple, le retentissement du mouvement « Me too ».

Si on remonte le cours de l’histoire, d’où vient l’idée d’égalité ?

De très loin, mais c’était souvent une égalité sélective, comme celle des citoyens athéniens qui excluait les esclaves et les femmes. Le christianisme abolit la différence des sexes devant Dieu, mais pas dans l’Église, qui demeure un monument du patriarcat ! Sans dérouler toute la pensée de l’égalité, le XVIIe siècle est très intéressant. Les jansénistes, dont Pascal, réfléchissent à l’égalité. Avec leur notion d’intériorité, ils dissolvent les hiérarchies au bénéfice de l’individu. Au même moment, Descartes déclare : la science n’a pas de sexe. Les disciples de Descartes poursuivront le mouvement, notamment le philosophe Poullain de La Barre, qui a écrit un ouvrage intitulé De l’égalité des sexes, un des premiers du genre. À ses yeux, les femmes sont aussi fortes et aussi intelligentes que les hommes. Il y a là un véritable débat philosophique sur la notion d’égalité au nom de la science, qu’a étudié Geneviève Fraisse, notamment dans son livre Muse de la raison (rééd. Folio, 1995). Le XVIIIe va continuer, avec d’autres arguments. Les sciences naturelles jouent un grand rôle, en particulier la notion de vivant. Dans son Histoire naturelle, Buffon affirme que les espèces sont égales. Mâles et femelles se valent. Les philosophes des Lumières sont relativement égalitaires, mais ils développent l’idée de complémentarité, qui se révèle un piège, dont Rousseau fournit un bon exemple, en enfermant les femmes dans leur fonction maternelle. Comme l’écrit George Sand dans Isidora, paru en 1846 : « Ce sublime Rousseau n’a pas su en faire autre chose que des êtres secondaires dans la société. Il a fait des nourrices croyant faire des mères. Il a pris le sein maternel pour l’âme génératrice. »

Quels courants de pensée ont défendu l’idée d’égalité ?

Adossée à la Révolution française, dont elle se revendique, la pensée socialiste du XIXe a justement pour objectif majeur de construire cette égalité proclamée, mais non réalisée. C’est ce qui sous-tend ce socialisme que Marx dira utopique. Saint-Simon, Fourier, Cabet, etc., tous ne pensent qu’à ça, mais de manière fort différente. Deux exemples plus précis. Un proche de Gracchus Babeuf rédige en 1796 le Manifeste des Égaux. Son groupe de vétérans de la Révolution s’appuie sur les artisans du faubourg Saint-Antoine. Le Manifeste proclame au sujet de l’égalité : « nous la voulons au milieu de nous, sous le toit de nos maisons […]. Disparaissez enfin révoltantes distinctions de riches et de pauvres, de grands et de petits, de maîtres et de valets, de gouvernants et de gouvernés […]. L’instant est venu de fonder la République des Égaux, ce grand hospice ouvert à tous les hommes […]. L’organisation de l’égalité réelle, la seule qui réponde à tous les besoins, sans faire de victimes. » Les Égaux préconisent le communisme : abolir l’héritage, réaliser la communauté des biens, instaurer un minimum vital, supprimer la monnaie. Le Directoire ne pouvait admettre cette subversion totale. Babeuf et plusieurs de ses amis furent guillotinés, les autres exilés. Ce fut un échec, mais ce courant, repris plus tard par Filippo Buonarroti, a continué à irriguer un extrémisme égalitaire.

Un deuxième exemple, plus modéré, est celui de Pierre Leroux, un socialiste syncrétique, qui essaie de réconcilier le christianisme et la Révolution, tout en promouvant un mouvement coopératif. Il publie en 1843 un livre intitulé De l’égalité, réédité en 1848. Il veut surtout passer de l’égalité formelle à l’égalité réelle des droits. Il dénonce « la dualité généralisée du droit et du fait ». Il se réclame de la devise révolutionnaire, une « triade », où l’égalité est liée à la connaissance, la liberté à la sensation, et la fraternité aux sentiments ; les trois étant indissociables à ses yeux. Il écrit : « Si vous me demandez pourquoi je veux être libre, je vous réponds parce que j’en ai le droit. J’en ai le droit parce que l’homme est égal à l’homme. » Hostile au communisme, il est résolument réformateur. Son livre est une réflexion sur toutes les formes d’inégalités, en particulier l’esclavage. Abolitionniste, il dit que la peau noire est une peau comme les autres. L’égalité des sexes est à ses yeux fondamentale, d’où son alliance avec George Sand. Plus que d’autres, il perçoit l’importance de l’art. Les inégalités culturelles sont particulièrement pernicieuses. Levier pour l’égalité, l’instruction obligatoire doit être un droit pour le peuple.

Quelles figures incarnent l’égalité ?

Je pense plutôt à des groupes. Un des plus intéressants est celui des Ciompi, à Florence, en 1378. Il s’agit d’ouvriers de la laine, plutôt des teinturiers qu’on appelait ongles bleus. Ils étaient considérés comme la dernière catégorie dans les arts de la laine. Ils se sont révoltés, ont même fondé une petite république égalitaire, qui n’a pas duré. Leur égalité était surtout professionnelle, sociale. Le sort des femmes ne les intéressait pas. Ils ont été considérés comme des précurseurs. Le XIVe siècle est aussi la période de la Grande Peste qui, comme beaucoup d’épidémies, a charrié des révoltes sociales considérables. En France, les révoltes de subsistance ont été de tout temps très nombreuses. Ordinairement protestataires, elles dénoncent les privilèges des propriétaires fonciers, et plus encore ceux des spéculateurs. La figure de Jacques Bonhomme est devenue l’emblème de tous les paysans, les Jacques. Il y a sans doute un vieux fond paysan dans l’égalitarisme français. L’apport du mouvement ouvrier est considérable. On pourrait parler des canuts lyonnais, à l’aube du XIXe siècle. Avec leur fameuse devise : « Vivre en travaillant ou mourir en combattant », ces ouvriers de la soie, très qualifiés, sont les héritiers de la Révolution française et du mutuellisme, en quête des droits réels. Ils font la jonction avec le mouvement ouvrier qu’incarnera le syndicalisme. Ils parlent des salaires, des conditions et du temps de travail. Ils construisent le « droit du travail », dont l’égalité n’est pas la préoccupation première.

Pourquoi la question de l’égalité s’est-elle cristallisée en France plus qu’ailleurs ?

Immense question à laquelle les théoriciens, Tocqueville par exemple, et les historiens ont tenté de répondre. La Révolution française a cristallisé, codifié cette aspiration à l’égalité et l’a rendue irréversible. Elle couvait dans un XVIIIe siècle où se développe, avec les migrations intérieures et l’urbanisation, une société de mouvement propice aux aspirations nouvelles. La mobilité favorise les comparaisons et stimule le désir d’égalité : changer, avoir plus, être autre chose. Les villes et leur domesticité (voyez La Vie de Marianne de Marivaux), et d’abord Paris, sont des creusets des idées égalitaires. Les artisans et ouvriers du XIXe ont adoré Paris, dont ils vantaient « l’air pur ». Les migrants venaient y tenter leur chance. On pouvait même y devenir poète. Parmi ces ouvriers qualifiés, ces artisans, il y avait un grand désir d’écrire, de faire de la poésie. Jacques Rancière l’évoque admirablement dans son livre La Nuit des prolétaires : archives du rêve ouvrier (Fayard, 1981). C’était une ambition formidable.

La notion d’égalité est-elle ambivalente ?

Bien sûr, car l’égalité c’est aussi l’inégalité. La conquérir, c’est aussi se détacher du monde d’où on vient, prendre sa distance avec lui, voire le mépriser. Elle est ambiguë aussi par cette question : jusqu’où peut-on déplacer la frontière de la liberté pour créer de l’égalité ? C’est le gros problème. Quand le Manifeste des Égaux de Babeuf dit, « abolir l’héritage, abolir la propriété », cela signifie un pouvoir très fort, très niveleur, qui interdira beaucoup de choses. Jusqu’où aller sans abolir la liberté qui est aussi, dit Pierre Leroux, une valeur absolue ? Dans la devise trinitaire, les trois doivent marcher ensemble. Comment ? C’est difficile. Y compris avec la fraternité. Si on veut échapper à sa condition, c’est aussi qu’on veut fuir la condition des anciens frères. Que signifie avoir de l’ambition par rapport à celui qui est mon égal ou qui est au-dessus de moi ? Que met-on dans l’idée d’égalité ? Autrement dit, quand on a prononcé le mot, tous les problèmes commencent !

Paradoxalement, la France a eu du mal à instaurer l’égalité. Pourquoi est-elle en pointe et en retard ?

Il y a une extraordinaire bonne conscience de la République vis-à-vis des autres peuples, des autres races, et vis-à-vis des femmes. Elle se comporte comme si la devise trinitaire tenait lieu de tout. On observe son sentiment de supériorité dans le domaine colonial. Jules Ferry le pensait. On allait apporter la culture et la civilisation à ces pauvres Noirs si peu développés. C’est plus criant encore vis-à-vis des femmes. La France hérite de la loi salique, instaurée par les juristes du XIVe siècle pour leur interdire l’accès au trône. En France, à la différence des autres pays européens, la reine n’est que la femme du roi. La Révolution française, on le sait, exclut les femmes du droit de vote, les rangeant parmi les « citoyens passifs », aux côtés des mineurs, des étrangers, des pauvres et des fous. Et puis, on a immolé le roi. La République s’est fondée sur ce sacrifice suprême. Le sang a coulé. C’est une dimension sacrée. Et le sacré ne peut être incarné que par un homme. Enfin, au XIXe siècle, on veut organiser la société différemment, en séparant le public et le privé, des « sphères » qui seront le quasi équivalent des sexes. Le public pour les hommes, avec le politique, apanage des hommes. Le privé confié aux femmes – sous la tutelle des hommes –, avec l’idée que c’est le lieu du bonheur… Les femmes n’ont pas à se plaindre, elles sont les prêtresses du bonheur. Pour nombre d’entre elles – et pour les hommes –, cette idée est apparue comme une sorte d’évidence. Après tout, pensaient certaines, ce n’était pas si mal… Ce consentement a fait que le féminisme a d’abord été une action isolée avant de devenir un mouvement collectif. La théorie du public et du privé était fondée sur le consentement des hommes mais aussi des femmes. La galanterie en était l’ornement. L’important dans l’évolution d’une société, disait Michel Foucault, ce sont les moments où on observe des ruptures d’évidence. Des moments où ce qui était évident cesse de l’être. Cela dure souvent plusieurs siècles. Jusqu’au jour où on se dit : comment a-t-on pu penser comme ça ? Penser qu’il est normal que les Noirs ou les femmes soient dominés parce qu’ils sont inférieurs et qu’il s’agit d’une hiérarchie « naturelle » ?

La quête d’égalité mobilise-t-elle encore ?

Plus que jamais. Il me semble que la crise du Covid a fait apparaître des inégalités et nous y a rendus plus sensibles. C’est une plaie vive. Les différences de logement sont un problème criant pour tous les gens entassés dans quelques mètres carrés. Même si le mouvement des Gilets jaunes a montré que ce n’était pas nouveau, la crise n’a rien apaisé. Elle va nourrir les revendications égalitaires. Il existe une dualité dans la société qui va perdurer après cette crise. Les problèmes économiques, le chômage, les difficultés scolaires aggravées des enfants et aujourd’hui les violences policières à caractère raciste ne peuvent qu’attiser le sentiment des inégalités. Et cela, partout dans le monde. Il y a une aspiration mondiale à la dignité et à l’égalité de tous les êtres humains. Et peut-être de tous les vivants.

Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO

« L’égalité est un but, un chemin, une bataille »

Michelle Perrot

À la lumière de son parcours d’historienne de la condition ouvrière et féminine, Michelle Perrot évoque le combat toujours en cours pour l’égalité entre les individus, quels que soient leur classe, leur sexe et leur couleur de peau, sans faire l’impasse sur les difficultés et les ambiguïtés de ce…

[Blanc]

Robert Solé

Faut-il l’attribuer aux hasards de l’histoire ou à la passion des Français pour la symétrie ? Toujours est-il qu’après de nombreuses péripéties, la République a fini par se donner deux emblèmes, sous forme de triades, que l’on croirait sorties du même moule : d’un côté, lib…

Réflexions sur l’égalité de la peste noire au coronavirus

Shlomo Sand

L’historien israélien Shlomo Sand retrace l’élargissement de la revendication d’égalité d’Aristote à nos jours, en insistant sur le rôle des épidémies.