« Le mot clé de sa vision politique, c’est “rassemblement” »

Temps de lecture : 11 minutes

De Gaulle est-il entré de plain-pied dans l’histoire dès le 18 juin 1940 pour n’en plus jamais sortir ?

De Gaulle apparaît, dans le champ politique, comme la seule individualité proprement « historique ». Certes, d’autres hommes d’État ont marqué leur siècle – je pense en particulier à Georges Clemenceau –, mais aucun n’a bénéficié d’un lustre comparable. C’est le 18 juin 1940, effectivement, qu’il entre véritablement dans l’Histoire, mais, ce jour-là, il est peu entendu. C’est l’exode ! et les Français n’ont pas encore pris l’habitude d’écouter Radio Londres. Il deviendra rétrospectivement « l’homme du 18 Juin » quand il sera reconnu, grâce à Churchill, comme le « chef de la France libre ». À tout jamais, il restera celui qui a dit non face à Pétain, qui préparait et signa bientôt l’armistice. Il relève la France de l’humiliation ; il fouette en elle l’esprit de résistance : c’est le symbole du 18 Juin.

De Gaulle a-t-il souhaité bâtir un mythe de son vivant ?

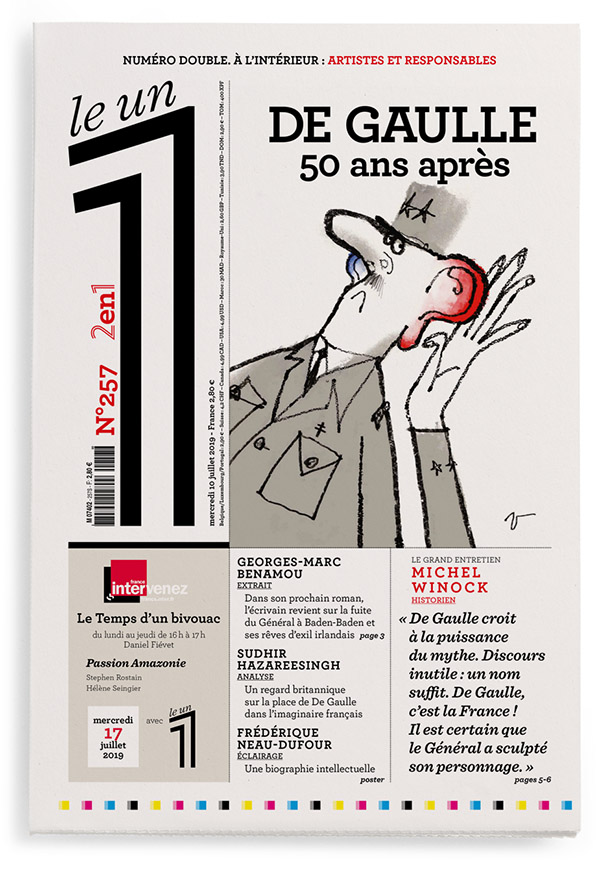

Cela n’est pas niable. Il croit certainement être l’élu de Dieu, mais il l’imagine aussi pour la France, promise à « une destinée éminente et exceptionnelle ». De Gaulle croit à la puissance du mythe. Il connaît certainement les théories de Georges Sorel ; il est de la génération qui a lu ce théoricien du mythe-force, tout comme elle a lu Bergson. Le mythe, c’est une organisation d’images qui évoque instinctivement une grande idée. Discours inutile : un nom suffit. C’est la fusion de ce nom avec la patrie. De Gaulle, c’est la France ! Il est certain que le Général a sculpté son personnage. La mise en scène de ses conférences de presse télévisées, ses discours sur toutes les places de France, ses reparties célèbres, son ironie féroce, l’art de troquer le costume civil pour le costume militaire et inversement : il veut agir sur les sentiments et les émotions autant que sur la raison de ses compatriotes. Plus tard, quand il écrira ses Mémoires, il n’hésitera pas à parler de lui à la troisième personne, comme César.

L’image que nous avons aujourd’hui de lui – la probité, la hauteur de vue, l’autorité… – est-elle idéalisée ?

L’idéalisation du personnage fait partie intégrante du mythe, mais elle repose sur des réalités. La probité ? Le général est au-dessus de tout soupçon. À l’Élysée, président de la République, il reçoit ses enfants et ses petits-enfants à ses frais. Il est l’incorruptible. La hauteur de vue ? Toute sa vie est dirigée, pourrait-on dire, par une pensée unique : la grandeur de la France. L’autorité ? Il la manifeste par ses actes mais aussi par le discours. Qui a entendu de Gaulle à la radio ou à la télévision en avril 1961, au moment du putsch des généraux en Algérie, comprend ce que veut dire « l’autorité ». La fermeté du verbe, l’ironie cinglante, la menace… La rébellion va se dissoudre sous la parole de « l’homme de caractère ». Les soldats du contingent qui, en Algérie, écoutent de Gaulle sur leurs transistors, savent désormais à qui obéir sans hésitation. Évidemment, ses successeurs auront du mal à se tenir à son niveau.

Pourquoi une telle nostalgie de De Gaulle ? Est-elle aussi la nostalgie d’une France d’avant, blanche, catholique et patriarcale ?

Je pencherais vers le troisième qualificatif. Les Français sont plus frondeurs que démocrates. Je disais à mes étudiants de Sciences Po qu’ils sont un peuple monarchiste et régicide. Après avoir abattu le père en 1793, ils n’ont pas su créer le régime des frères, c’est-à-dire le régime démocratique. Ils ont accepté Napoléon Bonaparte ; ils en ont même été fiers. Ils ont accepté Napoléon III. Les républiques parlementaires qu’ils tentent d’instituer, la IIIe comme la IVe, ne cessent d’être perturbées et menacées par des courants qui ne supportent pas le parlementarisme et réclament un pouvoir fort. Ils sont boulangistes, comme plus tard ils seront gaullistes. La quête du père, la quête du chef est manifeste. Bien sûr, il ne s’agit pas de tous les Français. Mais voyez encore la popularité du maréchal Pétain, au moins jusqu’en 1942. Cette aptitude, cette demande de père, est encore aujourd’hui vivace si l’on en croit les sondages : une partie importante de nos compatriotes se passeraient fort bien d’un régime démocratique.

Les Français étaient-ils heureux sous de Gaulle ?

Je ne le crois pas. D’abord, parce que les Français ne sont jamais heureux sous le règne ou l’autorité de qui que ce soit. Nous parlons évidemment du bonheur collectif, car individuellement c’est autre chose. C’est un trait du tempérament national : râler, protester, contester, faire grève, manifester, ne jamais être dupe des bienfaits de telle ou telle réforme. Sous de Gaulle, à aucun moment, sauf en 1959, les Français n’ont cru, fût-ce à une majorité relative, que la situation économique de la France allait s’améliorer. Les années soixante sont celles de l’expansion, du plein-emploi, de l’équipement des ménages : le réfrigérateur, la machine à laver, le téléviseur, l’auto, etc. Or, à aucun moment, comme nous le révèlent les sondages, les Français n’ont jugé leur niveau de vie supérieur à ce qu’il était auparavant. Je me souviens d’une caricature de Jacques Faizant montrant de Gaulle devant les protestataires avec leurs pancartes, et qui dit à son Premier ministre : « C’est tout le mystère des chiffres, Pompidou : la France est un pays apparemment prospère composé d’habitants apparemment fauchés ! » Sous de Gaulle, la rue n’a cessé de scander sur l’air des lampions : « Des sous, Charlot ! »

Que reste-t-il du gaullisme ?

Avant tout, je crois, des institutions solides. Les IIIe et IVe Républiques ont connu une instabilité gouvernementale à peu près permanente. Mendès France, l’homme politique le plus populaire sous la IVe, est resté au pouvoir moins de huit mois, renversé par la coalition de ses adversaires par ailleurs divisés entre eux. Même si, aujourd’hui, la Constitution de la Ve doit être amendée, dans le sens d’une démocratisation, il faut lui savoir gré de son apport à la continuité nécessaire dans la direction des affaires publiques qu’elle a établie. Sous les deux Républiques précédentes, l’instabilité ministérielle a largement contribué aux deux faillites successives de la défaite de 1940 et de la guerre d’Algérie. L’héritage gaulliste en politique extérieure n’est pas démodé, en ce sens qu’il a été un champion du multilatéralisme avant la lettre, refusant la soumission aux supergrands de l’époque. Il avait en tête que la France ne pouvait plus exercer le rôle qu’elle avait eu jadis, que l’Europe était l’espace nécessaire, la masse critique indispensable à une grande politique. C’est ainsi qu’il a proposé de fonder une Confédération européenne. C’était le plan Fouchet, qui a été rejeté par les autres membres du Marché commun, qui craignaient les intentions d’hégémonie du Général. Pour le reste, nous devons à de Gaulle et à ses gouvernements la décolonisation, une certaine paix scolaire par la loi Debré de 1959, la réforme scolaire (obligation portée à 16 ans, création des IUT, loi Edgar Faure sur les universités), la mise en route du plan Calcul, l’intéressement des salariés aux bénéfices de l’entreprise, la loi Neuwirth sur la contraception… J’arrête là le catalogue… Mais n’oublions pas que ce qu’il reste du gaullisme, c’est aussi une œuvre littéraire. Rappelez-vous la querelle déclenchée en 2010 par la mise au programme du bac des Mémoires de guerre. Une pétition assez sotte a protesté : ce n’était pas de la littérature ou c’était de la littérature traditionnelle. Aux pétitionnaires, Les Temps modernes, dirigés par Claude Lanzmann, ont répliqué par un dossier remarquable : « Qui lit de Gaulle sans œillères et préjugés se convainc, écrivait Lanzmann, qu’il mérite pleinement d’appartenir à la littérature française […] et d’être enseigné en tant qu’écrivain. »

Le gaullisme a-t-il survécu à de Gaulle ?

Ce n’est plus une force politique, mais voilà que nous connaissons depuis l’élection présidentielle de 2017 une certaine forme de gaullisme non déclarée, avec l’effondrement des partis de gouvernement et la construction d’un grand rassemblement central, sinon centriste, derrière Emmanuel Macron. De Gaulle répugnait au pouvoir des partis. C’est à contrecœur qu’il a dû admettre la formation d’un parti majoritaire gaulliste, l’UNR. L’idée démocratique de l’alternance n’était pas la sienne ; le mot clé de sa vision politique, c’est « rassemblement ».

Le gaullisme est-il une forme de républicanisme ou a-t-il maintenu en France l’idée d’une monarchie républicaine ?

Jusqu’en 1958, la démocratie parlementaire a été le mode d’existence de la République. Comme je l’ai dit, ce type de régime n’a fonctionné vraiment que par intermittence. Léon Blum écrit dans À l’échelle humaine que le régime parlementaire n’est pas le seul régime démocratique qui existe, mais il restait, lui, profondément attaché à la primauté du législatif sur l’exécutif, et il adhéra à la IVe République. Celle-ci n’a jamais connu de majorité stable ; les gouvernements n’ont pas le temps de gouverner. Depuis des lustres, les réformateurs répètent cette antienne : il faut redonner de la force au pouvoir exécutif. De Gaulle est de ceux-là. Il n’est pas un républicain de naissance comme Clemenceau, mais un républicain de raison : il adhère à la République parce que c’est le régime voulu par les Français. En même temps, il se désole des faiblesses de la République parlementaire. Son projet, exposé à Bayeux en 1946, c’est de renverser la logique dudit régime, de donner la primauté à l’exécutif. Car il faut, disait-il, pour un temps donné, que le gouvernement ait la confiance totale du pays. Projet réalisé en 1958 et achevé en 1962 avec l’élection du président de la République au suffrage universel – projet rejeté par l’ensemble de la classe politique mais approuvé par les électeurs. La France devient alors, selon la propre formule du Général, une « monarchie élective ». On peut dire aussi monarchie républicaine ; c’est encore une République (maintien de toute la symbolique, les dates anniversaires, les droits de l’homme, le respect des libertés, la laïcité, l’éloignement de tout principe dynastique, etc.), mais une République qui a rompu avec toute la tradition républicaine, c’est-à-dire parlementaire.

Le gaullisme est-il une philosophie de l’homme fort ou de l’État fort, doté de la force nucléaire ?

La volonté, illusoire ou non, de doter la France de l’arme nucléaire, c’est la mise en application d’une certaine mystique : celle de la grandeur. Celle-ci passe par l’indépendance stratégique comme par l’indépendance diplomatique. Se résigner au parapluie américain, c’est se soumettre. Disposer de la bombe atomique, c’est se faire respecter. N’oublions pas que de Gaulle a participé à deux guerres mondiales et qu’il a, entre les deux, dénoncé l’obsolescence des théories militaires officielles ; il faut toujours s’adapter aux nouvelles techniques de guerre, c’est une question de survie. Et puis, si la France veut tenir son « rang », avoir son mot à dire sur la scène internationale, c’est parce qu’elle peut disposer d’une arme de dissuasion. Transposée à l’échelle européenne, l’idée reprend sens et actualité.

Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO

« Le mot clé de sa vision politique, c’est “rassemblement” »

Michel Winock

De Gaulle est-il entré de plain-pied dans l’histoire dès le 18 juin 1940 pour n’en plus jamais sortir ?

De Gaulle apparaît, dans le champ politique, comme la seule individualité proprement « hist…

[« Qui vous savez »]

Robert Solé

Après l’annonce de sa mort, en août 2011, Paris-Match titrait : « L’autre de Gaulle s’est éteint. » Il faut dire qu’Henri Tisot avait fini par s’identifier au personnage qu’i…

Un gaullisme sans postérité ?

Nicolas Tenzer

La figure du général de Gaulle hante notre imaginaire politique. Comment ne pas rendre hommage à l’homme libre qui s’est insurgé contre l’esprit de défaite et l’ignominie de la Collaboration ? Comment ne pas saluer l&rsquo…