Le virus de l’autoritarisme

Temps de lecture : 9 minutes

En France, le texte de loi instaurant l’« état d’urgence sanitaire », voté le 22 mars par les députés après un débat relativement restreint, a fait l’objet de réserves de la part de divers élus et d’organismes de défense des libertés, tous craignant que ses modalités laissent à l’exécutif une marge d’action hors du contrôle des législateurs qui déroge trop aux normes démocratiques usuelles, même en période critique. Le 16 mars, les experts de l’ONU avaient d’ailleurs lancé un appel afin que « toute réponse d’urgence au coronavirus [soit] proportionnée, nécessaire et non discriminatoire » et ne soit pas « utilisée pour étouffer les dissidences ». Le président Macron a justifié ces dérogations d’une phrase choc : « Nous sommes en guerre. » L’analogie entre les guerres et les pandémies a ses limites. Mais, comme les guerres, les pandémies sont un terreau sur lequel se propagent les pires mensonges et théories du complot. Et comme toutes les situations suscitant de grandes frayeurs, les pandémies permettent aussi à des dirigeants peu scrupuleux de s’octroyer des pouvoirs indus.

Les Manœuvres de Netanyahou

Le cas d’Israël est emblématique. Voilà un État qui, pour les 80 % de ses citoyens qui sont juifs, est démocratique. Son Premier ministre, Benyamin Netanyahou, a été mis à trois reprises dans l’impossibilité de former un nouveau gouvernement à l’issue d’élections législatives. Aussi, après le dernier scrutin du 2 mars, le président de l’État – c’est son rôle – a demandé au chef de l’opposition, le général Benny Gantz, de tenter de former une coalition majoritaire. Ce dernier entendait d’abord réunir la nouvelle Knesset – le parlement israélien – pour soumettre au vote des récents élus une loi stipulant qu’un homme politique mis en examen ne peut diriger le pays. Une telle loi risquait fort d’être votée par la coalition hétérogène des adversaires du Premier ministre, mettant fin à tout espoir pour ce dernier d’échapper à la justice, alors que son procès pour corruption, fraude et abus de confiance doit bientôt s’ouvrir.

Que fait alors Netanyahou ? Il décrète qu’au vu de l’état d’urgence dû au coronavirus, la Knesset restera fermée. L’opposition s’insurge, argue qu’à l’ère d’Internet et de Skype on peut aisément réunir les élus pour un débat et un vote – rien n’y fait. Le nouveau parlement est mis dans l’incapacité de fonctionner. L’affaire est désormais entre les mains de la Cour suprême. Mais cela n’empêche pas Netanyahou d’avancer ses pions. Dans la nuit du 21 au 22 mars, sans que le gouvernement ni les parlementaires n’en soient informés, il demande au Shin Bet, le service de sécurité intérieure, de soumettre la population israélienne au même contrôle que celui que subissent les Palestiniens sous occupation, pour contrarier l’avancée de la pandémie. Les moyens très sophistiqués dont dispose le Shin Bet permettent un recueil massif de données à partir des téléphones, des cartes de crédit, des caméras urbaines de contrôle, etc. Contrairement à la police, le service de sécurité intérieure est habilité à procéder à tout cyberespionnage des Palestiniens sans autorisation d’un juge. Et il peut procéder à des traques sans aucune limite de temps.

En Israël, les défenseurs des droits civils et certains élus s’indignent. Le chef du Shin Bet, Nadav Argaman, rassure ses compatriotes : ils ne subiront ces règlements d’exception que le temps de l’état d’urgence et les données recueillies seront systématiquement détruites après quatre jours. La réaction de Ram Ben Barak, un ex-numéro deux du service, pointe le problème : « Je fais confiance à Argaman, mais pas à Netanyahou ! » Spécialiste des services spéciaux du quotidien Haaretz, Yossi Melman s’interroge : de quoi ce Premier ministre est-il capable ? « Demain, l’état d’urgence servira-t-il à adopter un budget sans approbation du Parlement ? » Ces deux réactions mettent en question l’usage abusif du cybertraçage de sa propre population par l’État, mais non son emploi en lui-même. De fait, les gouvernants de Taïwan et de la Corée du Sud ont emprunté cette voie avant Netanyahou, et cette méthode a visiblement participé au succès relatif de leur maîtrise de la situation. (Une autre explication rend toutefois davantage raison de cette réussite : ayant tiré les leçons du précédent virus, le SRAS, en 2002-2003, ces pays disposaient de tests, de masques et de respirateurs en quantité très abondante.)

Tour de vis en Europe de l’Est

Les inquiétudes sur l’usage indu de normes dérogeant à la protection des droits individuels et collectifs émergent dans un nombre croissant de pays depuis que le Covid-19 a fait son apparition. En Hongrie, le président Viktor Orbán a expressément fustigé la responsabilité des immigrés dans la diffusion de la pandémie et mis en place de nouvelles règles d’urgence. L’État peut désormais gouverner exclusivement par décrets « aussi longtemps qu’il le jugera nécessaire », en d’autres termes en se passant des contre-pouvoirs législatif et judiciaire. Ces mesures, ont noté de nombreux opposants, pourraient aisément se retourner contre des personnes critiques du gouvernement. Ce qui advient depuis l’apparition du coronavirus en Hongrie, a écrit David Vig, président de la section hongroise d’Amnesty International, est l’aboutissement d’une « prise en main progressive par la majorité au pouvoir, offrant au Premier ministre la capacité de décider seul dans tous les domaines ».

En Slovénie, le Premier ministre Janez Janša a installé un « QG de crise » qui entend déléguer à l’armée des pouvoirs de police. Il a nommé pour le diriger Žan Mahnič, un supporter du Mouvement identitaire, une formation d’extrême droite. Depuis, ce dernier fait de quatre intellectuels critiques du gouvernement le bouc émissaire de la crise : « Les psychiatres sont à la recherche de quatre patients qui échappent à la quarantaine et sont porteurs d’un virus Covid-Lénine », a-t-il lancé. Les quatre hommes sont le philosophe Slavoj Žižek, le poète Boris Novak, le pédagogue Darko Štrajn et le journaliste d’investigation Blaž Zgaga. Ce dernier affirme : « Des supporters du gouvernement m’appellent, me traitent de traître, m’accusent de diffuser le coronavirus. J’ai vraiment peur pour ma vie. » En Roumanie, le Premier ministre Ludovic Orban s’est fait octroyer les « pleins pouvoirs ». Le parlement, où son parti est majoritaire, les a votés sans débat.

De New Delhi à Washington, entre opportunisme et déni

Les dérives antidémocratiques ne sont pas l’apanage de la seule Europe. En Bolivie, dans le cadre des mesures d’urgence, on assiste à une multiplication des arrestations sans rapport avec le coronavirus, sous la houlette de la présidente par intérim Jeanine Áñez. En Inde, les fanatiques du RSS, les milices nationalistes hindouistes du BJP, le parti du président Modi, multiplient les déclarations accréditant l’idée que les musulmans sont à l’origine de la diffusion du coronavirus. En Égypte, le 19 mars, le correspondant local du Guardian s’est vu retirer son accréditation. Il avait publié un article contestant le nombre officiel des malades publié par les autorités. Le lendemain, la monarchie hachémite régnant en Jordanie interdisait la parution de tous les médias imprimés. Aux Philippines, le potentat au pouvoir, Rodrigo Duterte, a immédiatement annoncé un « état de calamité » incluant l’élargissement de tous ses pouvoirs spéciaux et l’annulation de toute réunion publique pour… six mois.

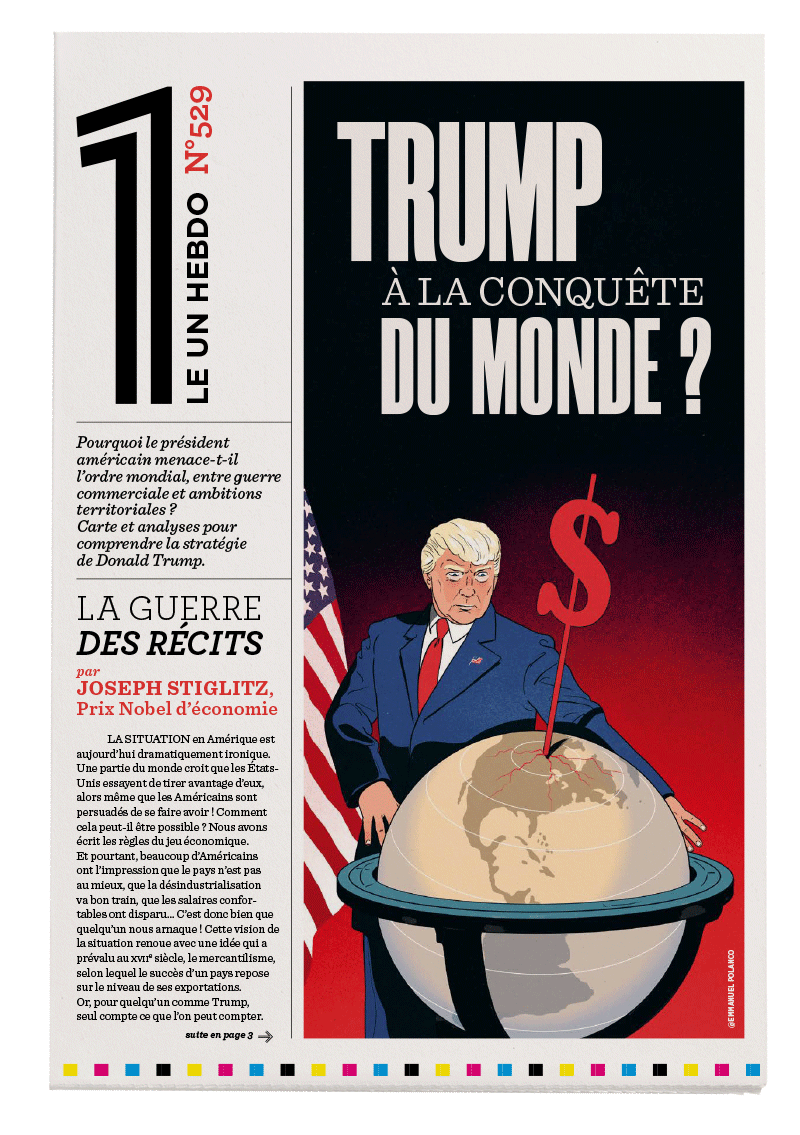

Parallèlement à ces dérives antidémocratiques, l’expansion du virus est aussi l’occasion, pour certains « hommes forts », de montrer le peu de cas qu’ils font de leurs propres citoyens. Donald Trump et le président brésilien Jair Bolsonaro, visiblement préoccupés par la seule bonne marche de leur économie, en sont l’incarnation. Les deux minimisent la gravité de la situation, expriment une défiance abyssale envers la science et leur mépris pour la vie de leurs compatriotes. Le cas du Brésilien est le plus emblématique (et problématique). L’homme, qui juge que la pandémie n’est qu’une « petite grippe », se refuse à mener toute politique nationale coordonnée. Les États brésiliens et les villes l’affrontent chacun comme ils le peuvent. Dans les favelas, ces immenses bidonvilles où règnent la misère et la promiscuité, les risques de tragédie sont incommensurables. Qui, croyez-vous, pallie la faillite de l’État ? Les mafias ! Les miliciens (policiers reconvertis dans la voyouterie) et les trafiquants, qui sont le vrai pouvoir de ces quartiers, y imposent un couvre-feu drastique. Dans la favela de Rocinha, à Rio, les membres du gang Comando Vermelho parcourent les rues répétant : « Vous allez rester à la maison, de gré ou de force. Couvre-feu à 20 heures tous les soirs. Quiconque sera attrapé dans la rue apprendra à respecter son prochain [comprendre : sera abattu]. Si le gouvernement ne fait rien, nous agissons. » Ailleurs, comme dans la fameuse Cidade de Deus (la Cité de Dieu), le même discours est tenu. On sait, depuis M le Maudit, que les mafias sont des organisations qui privilégient l’ordre.

[Majuscule]

Robert Solé

Avec une majuscule, l’État, c’est l’ensemble des institutions et des services qui permettent de gouverner et d’administrer un pays. On en connaît de toutes les couleurs : démocratique, autocratique, despotique, totalitaire, d…

Gare à l’illusion nationale !

Justine Lacroix

Jean-Yves Pranchère

Le Covid-19 sera-t-il notre nouveau Roosevelt ? Il est évidemment trop tôt pour le dire et l’expérience de 2008 devrait inciter à la prudence. Mais voir ceux qui, hier, n’en avaient que pour le new public management et la…