« La désobéissance nous aide à redéfinir la politique »

Temps de lecture : 8 minutes

Qu’est-ce qui déclenche la désobéissance ?

Il faut que quelque chose de très personnel s’engage, que l’acceptation ordinaire des situations devienne insupportable, qu’on ne puisse pas faire autre chose que de dire non. Sans ce rapport de chacun à sa propre conscience, la désobéissance devient collective par simple mimétisme, ce n’est jamais qu’une autre forme d’obéissance.

Quel est le champ de cet engagement personnel ?

Il recouvre ce domaine d’actions que le penseur américain Henry D. Thoreau, qui a rédigé le premier manifeste sur la désobéissance civile, caractérise par un principe d’indélégabilité. Pour aimer, créer, marcher, penser, désobéir, on ne peut pas se faire remplacer. C’est ce que j’appelle la dimension éthique de la désobéissance. Non pas qu’elle serait toujours vertueuse – ça, c’est de la morale – mais elle engage le sujet au plus profond de lui.

Vous évoquez une monstruosité de l’obéissance. Qu’entendez-vous par là ?

Comme dans les films de Dino Risi, il y a les monstres et les nouveaux monstres. Au XIXe siècle, on désignait comme monstres des individus sans éducation, esclaves de leurs pulsions primitives. C’est la leçon des Lumières : s’humaniser, c’est apprendre à se plier à la loi commune, toute bonne éducation passe par l’obéissance.

La rupture du XXe siècle, marqué par les horreurs du totalitarisme nazi ou communiste, c’est l’apparition d’une nouvelle forme d’obéissance automatique, aveugle, machinique, fanatisée, que décrit Hannah Arendt en parlant de « banalité du mal » au moment de rendre compte du procès Eichmann. Ce n’est plus l’opposition humanité-bestialité qui joue alors mais celle de l’humain et du machinique : le nouveau monstre obéit froidement, comme une machine.

« Face à la perspective d’une catastrophe imminente, on sent bien que les solutions classiques ne suffisent plus »

En sacralisant les lois du marché, le néolibéralisme, hélas, ne nous a pas permis de sortir de cette nouvelle forme de monstruosité : on se soumet à des diktats économiques sans considérer les conséquences humaines. Désobéir alors, c’est juste arrêter d’appliquer aveuglément des recettes au nom d’une supposée « vérité du marché » et introduire un peu d’humanité.

Comment distinguer les différentes formes de désobéissance ?

Le premier grand domaine recouvre les infractions délictuelles, criminelles et autres transgressions de la loi. Elles sont caractérisées par leur clandestinité, la quête à la fois du profit personnel et de l’impunité. Au contraire, la désobéissance civile revendique d’être d’intérêt public : on se bat pour des valeurs universelles. Son autre grande caractéristique, c’est le choix de modalités non violentes dans l’expression de son refus.

Que signifie cette dimension publicitaire ?

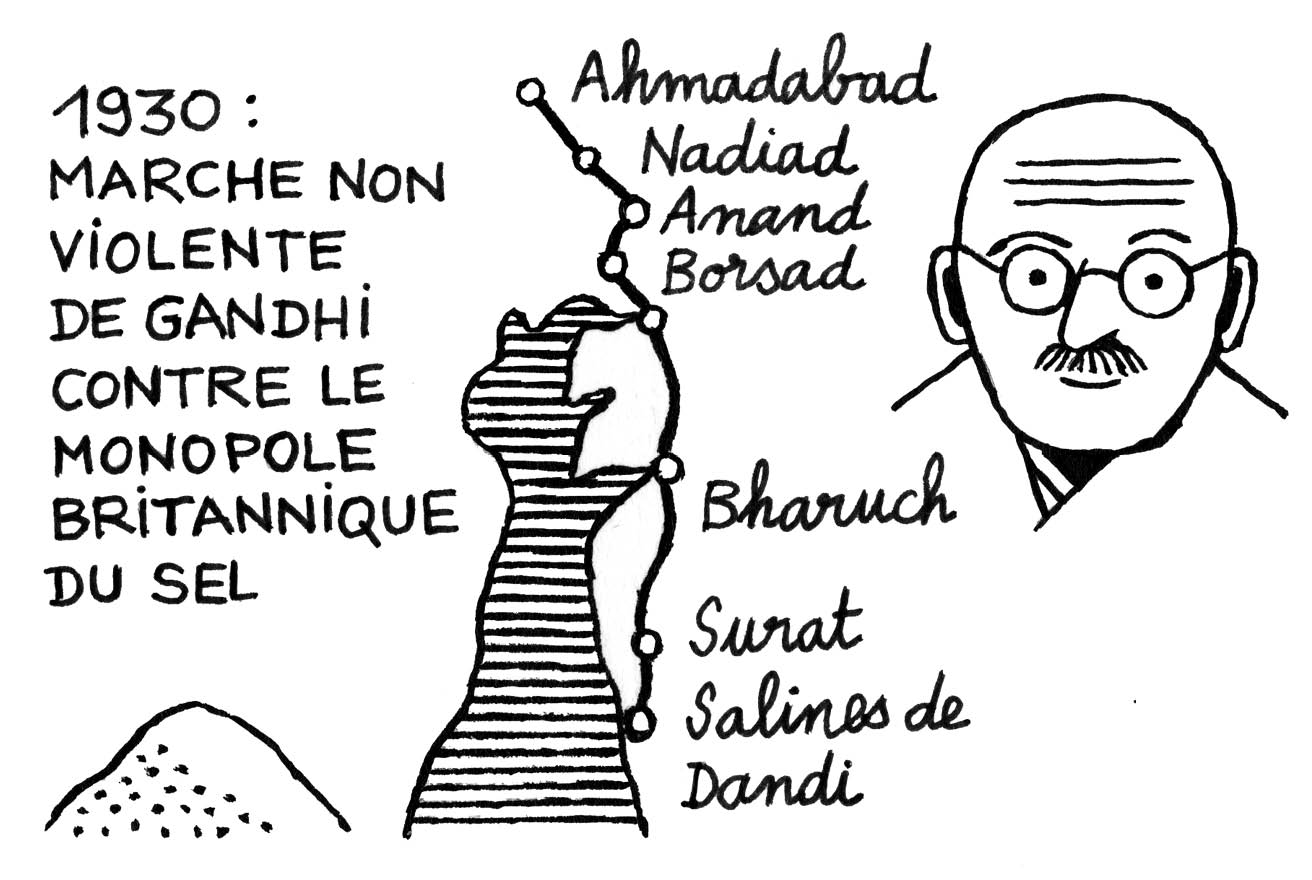

Les grandes actions de désobéissance civile sont construites comme des spectacles qui doivent éveiller les consciences. On peut penser à la marche du sel en Inde, organisée par Gandhi en 1930 pour protester contre les taxes injustes sur ce don naturel de la mer. Pendant des semaines, le Mahatma marche, rejoint par des milliers d’Indiens, jusqu’à l’océan avant d’y recueillir un peu de sel dans ses mains. Ce geste simple et parfaitement scénarisé a déstabilisé la puissance coloniale britannique. De ce point de vue, le choix des musées n’est pas anodin. Quoi de mieux qu’un lieu d’exposition pour exposer sa désobéissance !

Comprenez-vous que ces actions puissent choquer ?

Oui, puisqu’elles sont faites pour ça. On peut se rappeler ces sages antiques qu’on appelait les « cyniques » : Diogène, par exemple, cherche à choquer pour déstabiliser son public. Il défèque au milieu du discours d’un homme politique pour interroger les personnes outrées : « Mais qu’est-ce qui est le plus obscène ? Moi qui accomplis l’acte le plus naturel du monde ou cet homme corrompu qui vous parle de vertu ? »

De la même manière, on peut dire : « Mais qu’est-ce qui est le plus grave ? La défense des œuvres d’art ou le respect de la nature ? » Se coller les mains aux murs ou aux vitres de protection montre qu’on ne se dissocie pas de son acte, on s’entrave soi-même pour prolonger le spectacle, susciter la violence de l’autre, contraint au rapport de force.

Qu’y a-t-il de nouveau dans ces actions ?

Les grandes actions contemporaines contre les violences sexuelles et sexistes ou contre le réchauffement climatique engagent la question de nouveaux modes de vie, de nouvelles modalités relationnelles. S’y affirme une dimension d’urgence. Face à la perspective d’une catastrophe imminente, on sent bien que les solutions classiques ne suffisent plus.

Vous estimez que les désobéissances sont le lieu de la « vraie politique ». Pourquoi ?

Michel Foucault a popularisé le terme de « biopolitique ». Comment fait-on de la politique en prenant en compte le fait que nous ne sommes pas seulement des sujets de droit, mais des corps vivants émettant du carbone, consommant de la viande, diffusant des virus ? Les nouvelles questions posées dessinent l’exigence d’un universel concret, éloigné des idéalités juridiques : nous sommes tous habitants de la terre. Cet ancrage commun porte en lui l’exigence d’une solidarité des humains comme vivants. Nous ne pourrons nous en sortir seuls et l’on doit s’extirper de l’ancienne utopie libérale nous faisant croire que la recherche de l’intérêt particulier est de nature à engendrer le profit de tous.

La désobéissance signe-t-elle l’échec du cadre démocratique ?

La conception classique porte que la désobéissance politique est toujours légitime et même héroïque sous un régime tyrannique. Elle pose davantage problème en démocratie où, a priori, c’est « la volonté du peuple » qui est maîtresse. Comment remettre en cause des lois qui sont censées être l’expression de la volonté générale et qui sont votées à la majorité par des représentants librement élus ? On sait bien en même temps que les décrets administratifs ou les lois publiques peuvent être l’expression d’intérêts privés. La visée de ce que j’appelle la « démocratie critique », c’est précisément de récupérer son droit à la désobéissance quand des lois ou des décisions publiques nous semblent contrevenir à l’idée de justice.

Désobéir peut recouvrir des aspirations politiques bien différentes ?

Et parfois même antagoniques... Les Gilets jaunes ont occupé des ronds-points à cause des prix de l’énergie qui finissaient par freiner leur consommation de carburants, tandis que les militants du climat bloquent la circulation pour nous faire sortir du règne des énergies fossiles.

« Notre peur de la désobéissance traduit un besoin d’uniformité et de sécurité inquiétant »

Mais même avec ces motivations contradictoires, le fond commun de ces désobéissances, c’est la volonté de renouer avec le sens premier de la politique : se demander ensemble comment on veut être gouverné.

Existe-t-il un fossé générationnel sur ce sujet ?

La question posée aujourd’hui est celle de la construction d’un futur hors des idées de progrès et de croissance présentées comme les solutions magiques à tous les problèmes. La fin de cette illusion dresse une barrière du temps angoissante, vécue par les générations actuelles avec une intensité que ceux qui sont nés autour des années 1960-1970 ont peine à imaginer. Il est essentiel de tenir compte de ce décalage. Comment faire de la politique avec un horizon barré ?

Que pensez-vous de l’accusation d’« écoterrorisme » ?

Ce terme m’apparaît indécent. Il y a une part de communication politique évidemment, mais cette accusation traduit une impossibilité à affronter et à accepter une forme de violence née de la colère. On entend dire qu’il faut condamner la violence, je suis le premier à souscrire à cette affirmation. Mais que signifie cette manière de rabattre des actions de désobéissance civile, parfois un peu musclées, du côté du terrorisme ? C’est une manière de les disqualifier d’avance. Il existe des raisons à la violence qui méritent d’être entendues, tout en n’étant évidemment pas des excuses. Spontanément, comme tout le monde, je suis pour l’ordre et pas pour le chaos, mais il faut se demander aussi quelle sorte d’ordre nous souhaitons. Au spectre du chaos de la désobéissance agité par tous les ministres de l’Intérieur, il faut opposer celui d’une société où tout le monde obéirait au doigt ou à l’œil. Ce serait atroce.

La désobéissance, si l’on met à part ses caractères sombres, délictuels et condamnables, peut être un moment de respiration salvatrice. Elle nous aide à inventer de nouvelles formes de socialité, à redéfinir la politique. Mais, en France, nous sommes marqués à ce point par le fantasme de l’État centralisateur et pacificateur que toute désobéissance est d’emblée dénoncée comme l’ouverture d’un abîme.

La désobéissance pose-t-elle un défi à la cohésion nationale ?

Mais de quelle cohésion parle-t-on ? La cohésion peut être le résultat d’unifications autoritaires, l’obéissance peut produire des homogénéités de façade. Obéir, c’est aussi une manière de se fondre dans une cohésion artificielle. Il existe un propos d’Alain dans lequel il admire la chorégraphie magique d’un vol d’étourneaux, ses recompositions symphoniques pleines de grâce. Il oppose cette cohésion spontanée à celle d’un défilé militaire où tout n’est qu’ordre rigide et mécanique. Ces deux types de cohésion dessinent deux grandes possibilités politiques. Dans la seconde, l’unification se fait par des impositions mécaniques, carrées, rassurantes. Reprenant une distinction de Spinoza, Alain dit : le défilé militaire, c’est du pouvoir, on produit l’ordre en imposant l’obéissance. Le vrai contraire des formations artificielles du pouvoir, ce n’est pas le chaos anarchique, c’est la composition naturelle des puissances.

Qu’entend Spinoza par puissance ?

C’est la vie, la fluidité, la spontanéité. La nature est cette puissance d’organisation de symphonies immédiates, de solidarités spontanées, comme on voit avec le vol d’étourneaux. Dira-t-on que les doigts d’un grand pianiste obéissent à la mélodie ? Cette composition des puissances est la définition des vraies démocraties. Ainsi les mouvements collectifs de désobéissance les plus authentiques sont des compositions de puissance. Notre peur de la désobéissance traduit un besoin d’uniformité et de sécurité inquiétant. N’oublions jamais que, comme on a pu dire qu’un individu autoritaire n’avait pas d’autorité, on peut dire que le sécuritaire, c’est le contraire de la sécurité.

Propos recueillis par PATRICE TRAPIER

« La désobéissance nous aide à redéfinir la politique »

Frédéric Gros

Auteur en 2017 d’un livre intitulé Désobéir, le philosophe Frédéric Gros nous livre sa vision de la recrudescence actuelle des actions de désobéissance civile pour le climat.

Désobéir ou périr

Manon Paulic

Une quinzaine d’activistes pour le climat témoignent de leurs motivations, des modalités de leurs actions, ainsi que des dilemmes et des débats qui traversent leurs rangs.

[Formation]

Robert Solé

Les stages de désobéissance civile font florès. On y apprend notamment à faire la tortue, pour cesser de faire l'autruche. Explications dans ce dialogue imaginé par l'écrivain et journaliste Robert Solé.

Une colère à prendre au sérieux

Anne-Lorraine Bujon

Anne-Lorraine Bujon, chercheuse à l’Ifri et directrice de la rédaction de la revue Esprit, invite nos démocraties à prendre au sérieux ce « double mouvement de détachement et de colère ».