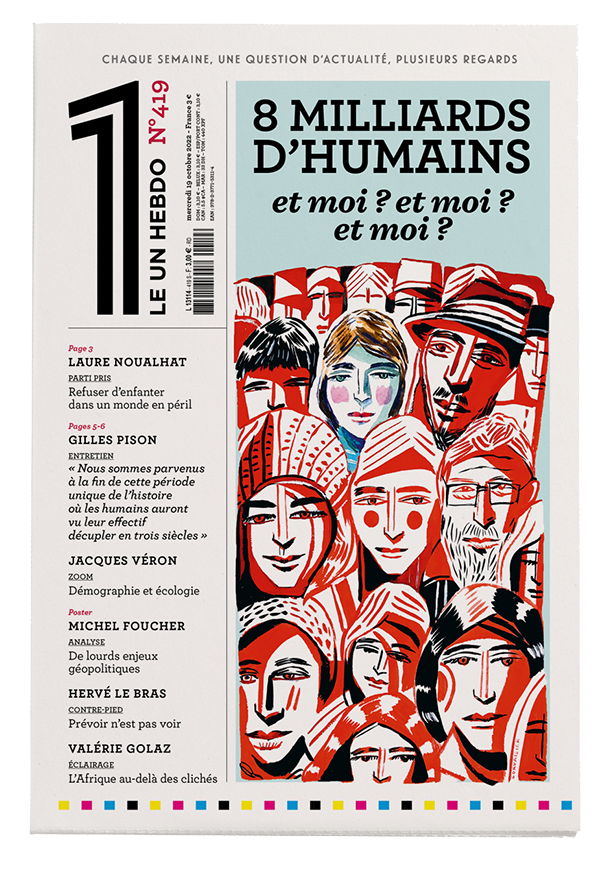

Un miroir de nos espoirs et de nos angoisses

Temps de lecture : 7 minutes

Depuis 1963, la « Division de la population » des Nations unies publie des projections de population. Le terme « projection » veut se démarquer de celui de « prévision », mais l’usage qu’on en fait est tout à fait similaire. Pour effectuer leurs calculs, les Nations unies rassemblent les projections faites dans chaque pays, les homogénéisent et comblent les vides. Le résultat est impressionnant : dans leur dernière mouture, datée de juin 2022, la population de chaque pays est estimée jusqu’en 2100, année par année, pour chaque âge et chaque sexe, selon trois scénarios, appelés « haut », « moyen » et « bas ».

On peut discuter les hypothèses retenues, qui portent sur la fécondité, la mortalité et les migrations à chaque âge et sexe dans chaque pays, mais tant que le futur n’est pas arrivé, on ne sait pas ce qu’elles valent. Comme la division de la population publie des projections depuis 1963 à intervalles assez réguliers, on peut cependant comparer celles effectuées dans le passé à ce qui a été réellement observé, qui est en général différent, voire très différent. Il n’y a là rien d’étonnant, mais la comparaison permet de s’interroger sur les raisons des échecs et sur la finalité des projections à long terme. Trois pays en sont emblématiques, l’Iran, le Niger et la France.

Iran : l’explosion a fait long feu

En 1994, la prévision moyenne de la population de l’Iran pour 2050 publiée par les Nations unies était de 163 millions d’habitants et les deux extrêmes, respectivement de 133 et de 203 millions. Or, depuis 1994, la population iranienne a toujours été en dehors de la fourchette prévue, donc inférieure à la projection basse.

En 2020, au lieu des 116 millions d’habitants attendus, on en a compté seulement 87 millions, une erreur d’un tiers en trente-six ans seulement. Comment s’explique un tel décalage ? En 1985, les femmes iraniennes donnaient naissance en moyenne à 6,2 enfants. Puis, soudain, la fécondité a diminué, si rapidement qu’en 2005, elle était descendue à 2 enfants par femme. Pourquoi ne pas avoir tenu compte, en 1994, du fait que la fécondité baissait déjà depuis presque dix années ? Le courant dominant en démographie estimait que la natalité ne pouvait pas fléchir dans un pays musulman, sauf en cas de laïcisation et de modernisation des mœurs (selon l’exemple de la Tunisie).

Or, l’arrivée au pouvoir de Khomeini n’allait pas dans ce sens. S’y ajoutait sans doute la peur qu’inspirait l’Iran ou, plus exactement, l’amplification de cette peur par une menace démographique. Pour quelle raison la fécondité a-t-elle si rapidement diminué en Iran après 1985 ? Le discuter demanderait de la place. Renvoyons seulement à la théorie du prix Nobel d’économie Gary Becker (1930-2014) pour qui les parents arbitrent entre quantité et qualité des enfants.

Niger : l’impossible décrue

Actuellement, le Niger est le champion mondial de la fécondité avec 7 enfants en moyenne par femme. Il est aussi le troisième pays du monde le plus pauvre. En 1994, la projection moyenne des Nations unies tablait sur 34 millions d’habitants en 2050 avec une fourchette allant de 28,5 à 40 millions d’habitants. En 2020, 20,5 millions étaient annoncés et une fourchette allant de 19 à 23,5 millions. On en a observé 24 millions. Dans ce cas aussi, la réalité est immédiatement sortie de la fourchette prévue, pourtant large.

La cause vraisemblable de ce ratage est une surestimation de l’efficacité des programmes de limitation des naissances patronnés par diverses agences dont l’UNFPA, le fonds des Nations unies pour les actions démographiques. Certes, le gouvernement du Niger était acquis à la limitation des naissances, mais les mœurs non.

Dans une enquête récente sur les désirs en matière de famille, les hommes nigériens déclaraient souhaiter 8 enfants et les femmes 6 (la polygamie y est encore assez fréquente). Pourquoi les politiques démographiques n’obtiennent-elles pas ou très peu de résultats ? Ici encore la place manque pour en discuter. On peut toutefois citer les travaux du démographe et anthropologue John Caldwell sur l’investissement économique que représente un enfant en l’absence d’une scolarisation assez longue et de sécurité sociale.

France : la dictature de l’instant

Les causes des écarts importants entre les projections et l’observation en Iran et au Niger ne valent pas pour la France. Pourtant, on retrouve des différences du même ordre de grandeur entre les projections démographiques successives (ici de l’Insee) et l’observation, ce qui révèle une autre faille, celle du lien étroit entre les hypothèses et la situation démographique à court terme. La déviation entre les projections et le cours réel de la population n’est plus systématiquement en excès ou en défaut, mais oscille au gré des fluctuations de la fécondité.

En 1970, au crépuscule du baby-boom, alors que la fécondité est à la baisse, magiquement, les deux hypothèses retenues la maintiennent respectivement à 2,4 et 2 enfants par femme. Le décrochage de l’indice en 1974, puis sa stagnation autour de 1,7 incite la projection de 1979 au pessimisme. Selon elle, la population métropolitaine retomberait à 55 millions d’habitants en 2020 alors qu’elle a atteint cette même année 65 millions. Une légère embellie au début des années 1980 se traduit en 1986 par une projection un peu plus élevée avec 58 millions de personnes en 2020. Le retour à une fécondité de 2 enfants par femme après 2000 entraîne, ipso facto pourrait-on dire, une nette hausse des projections en 2003 avec 61,5 millions pour 2020, puis la fécondité se maintient à 2 si bien que la projection de 2010 dépasse cette fois le niveau réellement atteint en 2020.

Pour l’année 2040, les pronostics de ces diverses projections s’étagent dès lors de 50 à 71 millions. Les projections ne disent ainsi rien de la direction que la population prendra à l’avenir, mais grossissent démesurément la tendance présente de la fécondité, à la manière d’une puissante loupe.

Prévoir pour ne pas voir

Le démographe Alfred Sauvy (1898-1990), à qui l’on doit, en 1931, la première projection moderne de la population française, avait une amère expérience de ces incertitudes. Alors qu’il avait prévu que la population française serait comprise entre 29 et 39 millions de personnes en 1980, on en a compté 54 millions en métropole. Cependant, jusqu’en 1939, la population française est restée exactement à égale distance de ces deux projections extrêmes, puis tout s’est déréglé. Mais Sauvy pouvait-il prévoir le déclenchement et, surtout, la durée de la Seconde Guerre mondiale, puis le baby-boom, puis l’arrivée des sulfamides et des antibiotiques, et celle aussi des travailleurs migrants appelés en renfort de la croissance économique ? De cette expérience, il avait tiré la maxime « prévoir pour ne pas voir ».

Une projection ne dit pas ce qui va se produire, mais ce qui nous menace. Plus généralement, il s’agit d’une scène de théâtre où se jouent nos espoirs et nos angoisses. Espoir des cent millions de Français voulus par le Premier ministre de la Ve République Michel Debré (1912-1996) dans la projection de 1970, crainte de la dépopulation dans celles de 1979 et de 1986. Crainte d’une masse d’Iraniens belliqueux, espoir de maîtriser la croissance démographique du Niger.

Une projection ne dit pas ce qui va se produire, mais ce qui nous menace

Un ressort plus ancien assure le succès des projections à très long terme dont on vient de constater le peu d’utilité, étant donné leur imprécision et leur versatilité. Un ressort eschatologique. Il remonte à la première projection, grossière, réalisée en 1681 par William Petty, le fondateur de l’arithmétique politique, une école dont sont sorties la statistique et l’économie politique. Il voulait montrer qu’il y aurait assez de matière pour reconstituer tous les corps au jour du Jugement dernier. Il devait donc déterminer leur nombre. Pour le passé, il partit d’Adam, puis du Déluge. Pour le futur, il fallait une limite. Il estima qu’au taux actuel de doublement de la population à son époque, la Terre serait pleine dans 2 100 ans. Alors, l’Apocalypse se déclencherait.

Passé et avenir compris, William Petty aboutit à un total de 80 milliards d’humains sur terre, de la Création à la fin des temps. Deux coudées en profondeur de la terre d’Irlande suffiraient à les ressusciter. La proximité de la fin des temps a été un élément fondamental de l’Occident chrétien jusqu’aux Lumières. Le grand historien Reinhart Koselleck (1023-2006) l’a montré dans un essai justement intitulé Le Futur passé. Puis au XVIIIe siècle, l’idée de progrès indéfini s’est imposée. Les projections démographiques à long terme perpétuent l’obsession eschatologique millénaire, mais elles sont en passe d’être concurrencées par les travaux des climatologues.

« Le nombre des humains est moins important que leur mode de vie »

Gilles Pison

Gilles Pison, spécialiste de la démographie mondiale, décrypte les dernières projections publiées par l’ONU, les défis qu’elles mettent en lumière et leurs conséquences politiques.

[M. Malthus]

Robert Solé

On a eu tendance à caricaturer la thèse du pasteur britannique Robert Thomas Malthus (1766-1834)... Explications du journaliste et écrivain Robert Solé.

Les dessous des courbes

Les dernières projections démographiques de l’ONU aux horizons 2050 et 2100, par Nepthys Zwer et Philippe Rekacewicz, à visualiser en cartes et courbes.