« Nous croyons triompher, nous sommes en réalité très isolés »

Temps de lecture : 9 minutes

Lorsque vous évoquez la guerre en Ukraine, vous parlez de « guerre mondialisée ». Qu’entendez-vous par cette formule ?

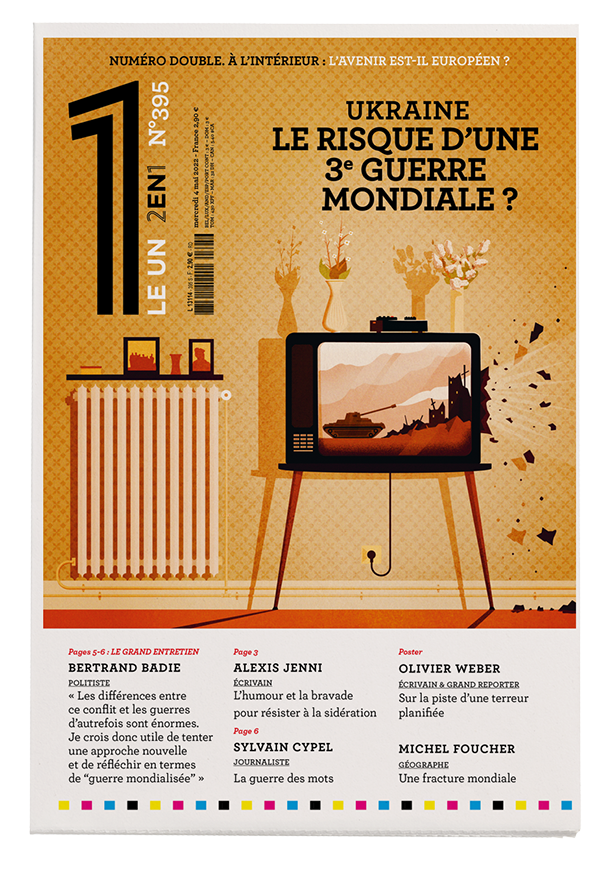

Par définition, l’histoire ne se répète pas : je suis toujours contrarié par l’abus de formules comme « le retour de la guerre froide », « la nouvelle guerre mondiale », etc. Si on se limite aux ressemblances, on perd la main et l’on ne trouve pas les bonnes solutions. Concernant la guerre en Ukraine, il faut poser le bon diagnostic. Or, les différences entre ce conflit et les guerres d’autrefois sont énormes. Je crois donc utile de tenter une approche nouvelle et de réfléchir en termes de « guerre mondialisée » en m’appuyant sur trois éléments.

D’abord une différence de contexte. Une guerre dans un système international globalisé ne ressemble pas aux guerres interétatiques traditionnelles, car elle implique une inclusion, directe ou non, de tous les acteurs, y compris les plus éloignés. Il faut bien réfléchir à l’exaspération très forte qui règne aujourd’hui dans les pays du Sud face à des conflits nés au nord, dont ils savent qu’ils risquent de payer l’essentiel de la facture.

« Par définition, l’histoire ne se répète pas »

À cet effet d’inclusion s’ajoute un contexte nouveau qui fait passer les dynamiques sociales avant le jeu interétatique classique. On l’a vu, sur un autre plan, ces dernières années, avec les Printemps arabes, l’année 2019 en Amérique latine, voire les Gilets jaunes et les forces de contestation populiste en Europe. Nous avons, de façon inédite, une guerre qui se veut exclusivement politico-militaire côté russe, alors que le paramètre social joue un rôle désormais capital, y compris dans la conduite du conflit. D’où la grande surprise qui en découle : un dictateur comme Poutine ne pouvait pas prévoir que les sociétés seraient plus déterminantes que les armées. On le voit notamment avec l’importance de la résistance ukrainienne, qui ne supporte pas l’idée de l’invasion. On constate à quel point le militaire est réellement défié. La stratégie clausewitzienne fait pâle figure au regard des dynamiques sociales devenues incontrôlables. Kiev 2022 n’est pas Prague 1968.

Le deuxième élément constitutif de la guerre mondialisée tient à la stratégie qui en découle. Les puissances occidentales, qui sont parties prenantes à ce conflit, ont, pour la première fois face à une guerre, inauguré une stratégie de contraintes issues des ressources de la mondialisation. Un ensemble d’États répond à la guerre par la logique d’exclusion. Exclusion du système économique international, bien sûr, dont l’impact est évidemment puissant à un tel niveau.

Mais cette stratégie d’exclusion ne se limite pas à l’économie. Elle touche la culture, le sport, les médias, le tourisme, peut-être le spatial. La mondialisation permet pour la première fois dans l’histoire de comprendre ce que peut être une exclusion totale du système-monde. Et celle-ci a quelque chose de spectaculaire, même si rien n’est joué et que Moscou conserve des soutiens – on ne sait pas encore s’ils seront suffisants. Un dictateur n’est pas forcément très sensible aux sanctions économiques ; être exclu d’échanges si variés et complexes, et, entre autres, des compétitions sportives est en revanche mortifère. Depuis Hitler, on sait, par exemple, que les dictateurs accordent une énorme importance à cette scène qui représente la virilité, la force, la supériorité.

En fin de compte, cette guerre mondialisée peut être une arme de dissuasion colossale, et moins apocalyptique que l’arme nucléaire. Sera-t-elle assez efficace ? Cette expérience nous l’apprendra. Si c’est le cas, sa logique peut empreindre toutes les guerres à venir.

Vous évoquiez trois éléments…

Ce troisième élément de la guerre mondialisée tient au fait que, dans une telle atmosphère, il n’y a plus de bataille décisive. On ne gagne plus les guerres. Celles-ci se terminent par un match nul ou une sorte de débandade de l’acteur militaire, comme à Kaboul ou au Sahel, et les structures en place, souvent fort complexes, prennent le relais d’un pouvoir déficient. Ce phénomène semble se confirmer avec la guerre en Ukraine : il est d’importance, car la bataille décisive était une fatalité de l’histoire depuis la fin du Moyen Âge, une armée finissant toujours par l’emporter sur l’autre. Or, Poutine a dû faire une croix sur l’illusion qu’il prendrait Kiev et que l’arbre tomberait, que Zelensky se rendrait.

« La mondialisation permet pour la première fois dans l’histoire de comprendre ce que peut être une exclusion totale du système-monde »

Voilà qui redonne à la décision politique un statut plus important que jamais ; dans le modèle classique, « le sort des armes » tranchait, ne laissant aucune marge de manœuvre aux vaincus. Le summum fut atteint avec la paix de Versailles, en 1919, où l’on ne crut pas même bon d’inviter l’Allemagne, militairement défaite, à la négociation. Aujourd’hui, le choix de persister ou d’arrêter relève d’un calcul politique complexe où l’élément subjectif – la perception du prince, ses anticipations, son affect – décide de tout. Or, un dictateur n’est pas un prince comme un autre et n’évalue pas les coûts de son action de la même manière que les autres. D’autant que ces coûts sont systémiques, qu’ils le touchent lui-même, son pays, l’adversaire et les tiers extérieurs, par l’effet de la mondialisation ; ils sont donc plus incertains que jamais. D’où cette pression rhétorique du côté russe, cette stratégie de l’intimidation et du spectre de la « troisième guerre mondiale ».

L’arme économique présente-t-elle une faille ?

Sa faille, c’est que, contrairement à l’arme nucléaire, elle se doit d’être utilisée ou, en tout cas, suivie par tous ou presque. S’il y a trop de trous dans la raquette, ça ne marche pas. Voyez le rôle des Brics : ni le Brésil, ni l’Inde, ni la Chine, ni l’Afrique du Sud ne se sont ralliés aux sanctions contre la Russie, pas plus d’ailleurs que les puissances pétrolières du Moyen-Orient. L’addition de ces pays sera-t-elle suffisante pour tenir la tête de la Russie hors de l’eau ? Je n’en suis pas sûr, car, bien que les Brics cumulent plus du tiers du commerce mondial, la Russie est très intégrée au système mondialisé, même si elle n’atteint pas les scores les plus élevés dans ce domaine.

Justement, la Chine et l’Occident réfléchissent déjà à différents modes de démondialisation. Peut-on assister à une forme de recomposition de la mondialisation selon des logiques d’alliance ?

Je crois que le conflit actuel marque la péremption de l’idée d’alliance. Dans ses efforts de contournement des sanctions, la Russie ne parle pas d’alliance – elle n’a aucun allié, sinon la Biélorussie et la Syrie –, mais elle s’appuie sur une forme de diplomatie, que j’appelle « attrape-tout », qui consiste à créer des relations qui ressemblent soit à des partenariats ponctuels, soit à de pures « connivences », ce qui n’a rien à voir avec l’alliance, organisée et pérenne. Exemple type de cette nouvelle diplomatie : la relation de la Russie à la Turquie. Ces deux États ne sont d’accord sur rien, s’opposent sur bien des fronts – en Libye, en Syrie, en Azerbaïdjan comme en Tchétchénie –, mais ils ont démontré que, dans ce monde post-bipolaire et globalisé, il n’est pas nécessaire d’être alliés pour gérer ensemble des séquences de la mondialisation.

Mais la réaction occidentale ne porte-t-elle pas la marque d’une alliance entre États ?

Les Occidentaux sont engoncés dans l’idée de l’alliance, fascinés qu’ils sont par le modèle de la ligue de Délos décrit par Thucydide, cette fédération de cités qui permit à Athènes d’asseoir son hégémonie sur le monde grec durant une très large partie du Ve siècle avant notre ère.

« Je crois que le conflit actuel marque la péremption de l’idée d’alliance »

Jadis, ces alliances ne duraient pas et changeaient au gré des rapports de force. Depuis 1949 et le basculement dans un système bipolaire, elles sont institutionnalisées et durables, au point d’être en décalage avec la grande fluidité des échanges consacrée par la mondialisation. En revanche, un pays comme la Chine n’a jamais pratiqué de politique d’alliances ! Il y a là une innovation des relations internationales qui est intéressante. Poutine, cet homme du passé, en a eu l’intuition, ce que montrent ses relations avec Israël, l’Arabie saoudite, les Émirats, voire le Mexique ou le Brésil. Les Occidentaux, eux, présentent une double faiblesse dans le jeu international aujourd’hui : le fixisme contraignant des alliances, et la rhétorique qui veut que « si vous n’êtes pas avec nous, vous êtes contre nous », ce qui est en train de leur aliéner beaucoup de pays du Sud. Nous croyons triompher, nous sommes en réalité très isolés.

Cette guerre montre-t-elle l’impuissance des grandes institutions multilatérales, à commencer par l’ONU ?

Avec le Covid, puis cette guerre, les Nations unies ont subi coup sur coup deux énormes échecs, qui ne pourront que peser sur l’avenir. Même lors de la seconde guerre d’Irak, l’ONU avait connu des moments forts et décisifs, comme ce débat du 15 février 2003 au Conseil de sécurité, qui en faisait un lieu où les puissances interagissaient. Là, rien, sinon une visite de façade effectuée à Moscou par Guterres, qui en est sorti humilié. Il en va de même pour le Covid dont le Conseil a refusé de se saisir, alors même qu’on pouvait penser que cette crise allait permettre d’actualiser la gouvernance sanitaire mondiale. Comment ferons-nous alors pour assurer la sécurité alimentaire mondiale ou la sécurité climatique, qui sont les vrais enjeux d’aujourd’hui et de demain ? Il y a là toute une série de blocages qui se cristallisent au niveau du Conseil de sécurité et le rendent totalement inefficace.

Dans le cas du conflit ukrainien, et des guerres mondialisées apparaît une logique de coresponsabilité globale qui ne permet plus de distinguer les puissants et les faibles et de tout abandonner au jeu mécanique des « rapports de puissance ». On est dans un nouveau monde ; cela implique des réformes profondes ! On peut espérer que la réinvention du multilatéralisme se fera à travers le multilatéralisme social, c’est-à-dire un multilatéralisme qui se réactive du fait des grands défis sociaux mondiaux. De ce point de vue, le bilan est loin d’être nul. Il y a, pour en témoigner, les succès du Programme alimentaire mondial, du Haut-Commissariat pour les réfugiés, de l’Unicef ou même de l’OMS, qui a éradiqué la variole en Afrique. En redonnant de la force à ces institutions sociales onusiennes, on pourra faire face à ces défis systémiques et prévenir un certain nombre de guerres qui leur sont étroitement associées, comme celle du Sahel qui dure depuis près de dix ans sans qu’on perçoive la moindre issue…

Joe Biden a appelé de ses vœux, fin mars, l’avènement d’un « nouvel ordre mondial ». Qu’est-ce que cela signifie pour lui ?

Ce « nouvel ordre mondial » est invoqué depuis 1989 sans avoir jamais été défini ou encore moins promu. Par « paresse stratégique », on a cherché en fait à recréer l’ordre d’avant : la simple formule « post-bipolarité » était une sorte d’aveu – la volonté à peine masquée de ne pas découvrir l’inédit du nouveau monde. La responsabilité de Clinton et des princes de la dernière décennie du siècle passé est énorme : on s’est contenté d’élargir la vieille Otan sans donner un réel statut à la nouvelle Russie. On a ainsi alimenté le revanchisme poutinien au lieu de stabiliser l’ordre européen. Joe Biden, prisonnier du néo-isolationnisme américain, n’a pas pu mettre en marche ce reset, cette « remise à plat », de la politique étrangère américaine et se contente de reproduire une forme éculée de leadership. En fait, ce conservatisme alimente le néonationalisme russe, antagonise la Chine, sans la contenir, et braque nombre de pays du Sud, qui craignent d’avoir à en supporter les dégâts…

Propos recueillis par JULIEN BISSON & ÉRIC FOTTORINO

« Nous croyons triompher, nous sommes en réalité très isolés »

Bertrand Badie

Aux relations mouvantes, les Occidentaux préfèrent les alliances durables. Un fixisme qui représente une faiblesse dans le jeu international, explique le politiste Bertrand Badie.

[Civilisation]

Robert Solé

Les guerres d’aujourd’hui ont besoin de se justifier par un adjectif. À défaut d’être sainte, la guerre est préventive, défensive ou propre, et toujours juste. Preuve que la civilisation a fait des progrès.

Une stratégie de la terreur

Olivier Weber

Reporter de guerre expérimenté, l’écrivain et journaliste Olivier Weber vient de passer trois semaines en Ukraine. Il témoigne des exactions commises par l’armée russe.