Les échelles du conflit

Temps de lecture : 14 minutes

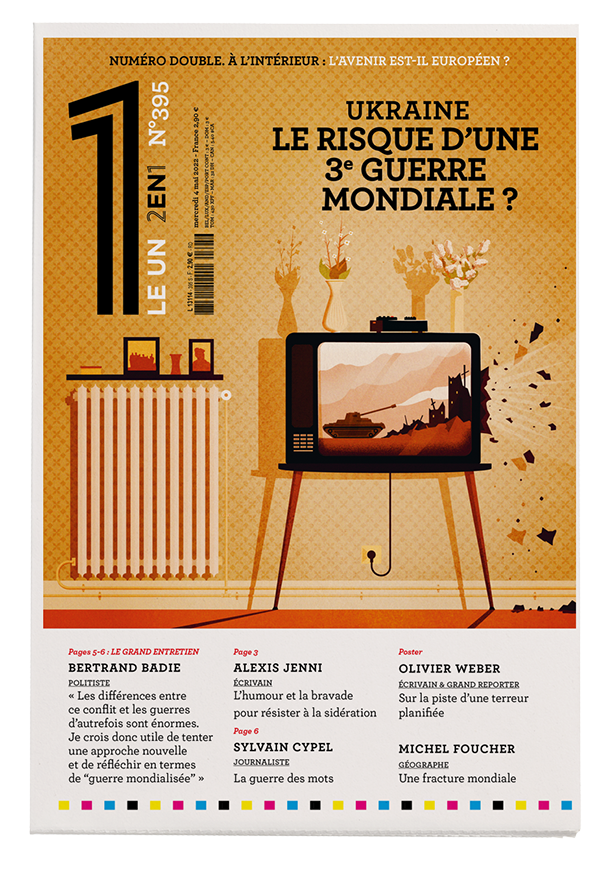

Le conflit armé imposé par la Russie à l’Ukraine a une portée bien plus vaste que d’autres conflits récents. La raison en est le recours brutal à la guerre de la part d’une grande puissance, membre du Conseil de sécurité des Nations unies, sur un continent réorganisé sur la base du « plus jamais ça ». Les États-Unis avaient compris dès le dernier trimestre de 2021 ce qui se préparait. Au point d’envoyer un émissaire à Moscou de manière à prévenir leurs interlocuteurs russes qu’ils le savaient, et que ces derniers commettraient une très lourde erreur stratégique en envahissant leur voisin. L’ampleur et l’exactitude des relevés américains partagés avec quelques alliés, puis diffusés dans les médias, ont donné un écho mondial à l’attaque du 24 février et réduit à néant toutes les tentatives russes de construire des prétextes, comme l’argument de la nécessité de « dénazifier » l’Ukraine brandi par le Kremlin pour légitimer l’agression.

Dans notre monde hyperconnecté, une information de cette importance, anticipée dans un climat de doute, puis vérifiable et vérifiée, suffit à créer un évènement d’envergure : evenire signifie « advenu ». Il faut donc penser l’évènement. À commencer par l’interprétation rétrospective des annonces antérieures des dirigeants russes – « Russes et Ukrainiens sont un seul peuple », « la Douma reconnaît l’indépendance de tout le Donbass » et non le seul tiers alors tenu par les séparatistes, « La Russie n’a pas commencé la guerre, elle la termine » –, enfin prises au sérieux. Moscou a bien explicité ses intentions, cette fois sans mentir. Reprenons le fil des premiers retours d’expérience, aux échelles pertinentes.

L’échelle européenne du conflit

Les Ukrainiens face à l’État russe : nation et démocratie contre empire et autocratie

Il se joue d’abord, sur le sol européen, dont c’est la marque historique, une sorte de lutte finale entre l’une des dernières nations d’Europe à s’émanciper et le dernier empire colonial qui s’obstine à vouloir survivre. Et comme l’écrivait l’historien polonais Bronisław Geremek, le premier à m’avoir éveillé au destin de l’Ukraine lors d’un entretien à Varsovie en février 1992, la nation est le cadre indispensable de la démocratie.

Une résistance armée qui a rencontré un écho favorable sans précédent dans le reste du continent

Trente ans plus tard, les Ukrainiens se battent donc toujours sur deux fronts : leur objectif est à la fois la reconnaissance de leur existence et celle de leur régime politique. Ils s’inscrivent dans le droit fil de l’histoire européenne de l’éveil des peuples de 1830 ou 1848, et ils affirment leur identité européenne par une résistance armée qui a rencontré un écho favorable sans précédent dans le reste du continent. L’appartenance européenne a donc un sens profond, « identitaire », et ce rappel, dans des circonstances tragiques, explique la solidarité et l’unité des pays membres de l’Union européenne.

Qu’en est-il des Russes ? Pour comprendre, sans l’excuser, la décision du Kremlin d’entrer dans une guerre fratricide, il est utile de relire l’historien Marc Ferro, qui pointait la place du ressentiment dans l’histoire, le décrivant comme une blessure jamais cicatrisée, transmise de génération en génération et qui agit à la manière d’un explosif.

Une autre leçon est la tyrannie de la géographie. Certes, chaque pays souverain est libre de ses alliances, mais comment peut-il établir sa propre sécurité sans conscience « de sa place géographique et géopolitique », selon l’expression de l’expert russe Fiodor Loukianov ?

Le scénario de neutralité stratégique de l’Ukraine, qui avait été proposé par la France dès les années 2000 mais récusé par l’Amérique triomphante, est aujourd’hui accepté sous la contrainte par le président ukrainien. Il est regrettable qu’il n’ait pas été négocié dans le calme, de manière réaliste.

Les élites russes sont suffisamment informées et ont assez de liens familiaux avec l’Ukraine pour ne pas s’interroger sur leur système politique. Du reste, les rumeurs de disgrâce et de mises en résidence surveillée à l’encontre de dirigeants civils et militaires circulent en Russie. Des suicides d’oligarques, acteurs clés du secteur de l’énergie, ont été mentionnés par la presse russe. La police espagnole de Catalogne vient de parler d’un meurtre déguisé en suicide et, selon Newsweek (22 avril 2022), il existe six cas de cette nature depuis le début de la guerre. Des décomptes des soldats morts sont rendus publics et les effets des sanctions occidentales, qui pourraient conduire à une chute du produit intérieur brut russe de plus de 15 % en 2022, se font sentir. Les thèmes de l’erreur stratégique ou d’une éventuelle victoire à la Pyrrhus sont communs.

Européens et Américains : les enjeux de l’autonomie

L’Union européenne affiche pour sa part son unité, mais sous la bannière étoilée des États-Unis. La thèse, portée par la Pologne, que la seule garantie de sécurité qui vaille est américaine a le vent en poupe, alors que les objectifs de souveraineté européenne et d’autonomie stratégique avancés par la France sont critiqués. L’Europe sort donc du confort des dividendes de la paix et engage, à l’instar de l’Allemagne, un processus de réarmement, qui risque de bénéficier en premier lieu au complexe industrialo-militaire américain. Acheter outre-Atlantique est un gage d’allégeance politique. Des progrès seront néanmoins réalisés, avec la méthode des achats communs de matériel et une hausse généralisée des budgets.

Mais c’est surtout le sujet de la dépendance énergétique qui va imposer une vraie rupture. En pleine guerre, les oléoducs et gazoducs qui transitent par l’Ukraine continuent de fonctionner via le réseau Droujba (« amitié »). L’Europe achète pour 550 millions d’euros par jour de pétrole russe et 660 millions d’euros de gaz russe, ce qui revient à dire qu’elle contribue directement à financer l’effort de guerre de la Russie. L’Allemagne importe encore 55 % de son gaz, 42 % de son pétrole et 50 % de son charbon de Russie – le tiers de l’énergie finale consommée provenant d’importations russes. La France importe de Russie 17 % de son gaz, 9 % de son pétrole et 30 % de son charbon – à peine 10 % de l’énergie finale consommée provenant d’importations russes. En Italie, la dépendance est forte : le gaz russe couvre 40 % des besoins du pays.

On comprend mieux pourquoi le grand fournisseur russe de gaz, Gazprom, avait cessé d’alimenter les stocks – ils sont à 20 % en Europe alors que l’objectif est d’atteindre plus de 80 % de remplissage avant l’hiver prochain. Et l’on découvre que ce géant gazier possède plus de 10 % des capacités de stockage de l’UE : le fait a été dénoncé par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, lors de la conférence de sécurité de Munich. Quant à la grande raffinerie allemande de Schwedt, elle est contrôlée par le pétrolier Rosneft, qui fournit l’armée russe en carburants.

La diversification des approvisionnements gaziers et pétroliers, leitmotiv européen déjà ancien, est enfin prise au sérieux à Berlin et à Rome, où l’on constate qu’il est possible de réduire puis de se passer du gaz russe à moyen terme. Comme l’a remarqué le vice-ministre ukrainien de l’énergie, Yaroslav Demchenkov, l’énergie russe n’est pas « irremplaçable », contrairement à ce que la Russie a voulu faire croire.

Mais il faudra, pour un temps du moins, acheter plus de gaz naturel au Qatar et de gaz liquéfié issu de la fracturation hydraulique des schistes bitumineux du Texas et du Nebraska ! La transition écologique, pourtant entamée résolument par Bruxelles, risque d’être retardée. Déjà Robert Habeck, ministre de l’Économie allemand, dirigeant réaliste des Verts et philosophe de formation, estime nécessaire de prolonger la durée de l’exploitation du charbon allemand pour ne plus en importer de Russie. Il est allé seul négocier de nouveaux contrats au Qatar.

L’accord allemand de coalition passé en décembre 2021 entre le SPD, le FDP et les Verts indiquait l’objectif d’une économie de marché sociale et écologique. La priorité donnée à la protection climatique risque cependant d’être reléguée derrière l’impératif de sécurité économique nationale. Une approche commune et groupée du type de celle qui a été mise en œuvre, avec succès, pour les achats de vaccins serait de loin préférable. Elle a été proposée par la France pour peser sur les prix. Mais l’égoïsme national est toujours le réflexe de premier ressort.

La fin de l’ordre néolibéral et l’affirmation du capitalisme politique

D’une manière plus générale, on doit se rendre à l’évidence que la théorie du « doux commerce », selon lequel l’échange pacifierait les relations internationales, n’est plus valable. Ce que les Allemands ont nommé le Wandel durch Handel (le « changement par le commerce ») était au cœur de la stratégie d’investissements en Russie, avec 3 650 firmes allemandes enregistrées, employant 280 000 personnes et 25 milliards d’euros d’investissements en 2019. Pour sa part, le grand public français, qui n’est guère mieux informé en économie internationale qu’en géographie, est surpris et choqué devant l’ampleur de la présence économique en Russie – de TotalEnergies à Auchan, en passant par Renault, Bonduelle et Leroy Merlin. On exige désormais la fermeture de tous ces établissements, y compris ceux liés à l’exploitation de gisements d’hydrocarbures, sans tenir compte de l’intérêt national à long terme, tout en protestant contre les conséquences des sanctions – qui ne sont jamais à sens unique –, notamment sur les prix de l’énergie.

Il est vrai qu’à l’ère de l’économie triomphante la Russie n’a été abordée que comme un marché émergent, proche et solvable, et non comme une puissance impériale en reconstitution. On ne peut plus laisser aux seuls hommes d’affaires le soin d’interpréter le monde. On constate, depuis la pandémie, que l’ère qualifiée de néolibérale touche à sa fin, avec le retour de l’État dans l’économie. Depuis le début de l’année, un consensus s’est formé pour considérer que la sécurité nationale et européenne doit l’emporter sur le libre jeu du marché, qui ne peut plus tout façonner au point de nous rendre dépendants de régimes autocratiques. Le temps du capitalisme politique commence (voir à ce sujet l’ouvrage récemment publié chez Gallimard par la revue en ligne Le Grand Continent : Les Politiques de l’interrègne, Chine, Pandémie, Climat).

Négocier : oui, mais avec qui ?

Enfin, pour revenir au cœur de la crise ouverte le 24 février, des pourparlers entre Russes et Ukrainiens sont évoqués, et les concessions de Kyïv explicitées, par exemple la neutralité stratégique. Mais il faut rappeler que le chef de la délégation russe est Vladimir Medinski, historien ultranationaliste. Ministre de la Culture de 2012 à 2020, il réhabilita Staline et jugea que la kalachnikov incarnait les meilleurs traits de l’homme russe. S’il est considéré comme un personnage politique de second ordre, on dit qu’il a influencé la relecture de l’histoire de la Russie par le président Poutine, au même titre que les dignitaires et oligarques du patriarcat de Moscou, qui s’efforcent d’habiller le conflit en cours d’une guerre de civilisation. L’histoire de l’Europe orientale et balkanique rappelle le poids des Églises autocéphales devenues indépendantes de Moscou dans la trajectoire de construction nationale. Moscou défend un limes (une frontière protectrice) orthodoxe conservateur. Que peut-on attendre d’une négociation dont l’une des parties nie l’existence nationale propre de l’autre ?

Dans ces conditions, d’autres canaux entre dirigeants et entre diplomates, si ténus soient-ils, se révèlent indispensables. Il reste bien peu d’acteurs qui tentent de s’interposer comme médiateurs pour trouver les voies d’un règlement : le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président turc Recep Tayyip Erdoğan et sans doute le Premier ministre israélien Naftali Bennett. Citons les efforts de la Turquie, puissance régionale qui a des intérêts autour de la mer Noire depuis des siècles, bien avant la Russie, et que nous devons aider à faire contrepoids.

Les relations diplomatiques entre Moscou et Washington n’ont pas été rompues mais, là encore, la différence entre les intérêts américains – éloignés du théâtre européen –, et ceux des Européens tient, une fois de plus, à la géographie. Ces derniers doivent par conséquent s’impliquer et ne pas se contenter du seul parapluie américain. Il faut donc faire jouer divers niveaux de négociation.

En revanche, on peut s’étonner du refus de la direction chinoise de s’engager dans une médiation, en dépit de son influence ; c’est qu’elle est sur une autre ligne : non pas gérer la crise, mais en tirer parti. C’est le cas de bien d’autres pays et cela rappelle le ressentiment dont les Occidentaux font l’objet à travers le monde, entretenu par Moscou et Pékin.

L’échelle mondiale du conflit

Un ressentiment contre l’Occident

Le ressentiment du « reste » du monde contre les Occidentaux est devenu palpable depuis le début de cette guerre. Cette mémoire, aigrie des torts historiques subis, se manifeste dans cette caisse de résonance qu’est l’Assemblée générale des Nations unies. On ne soulignera jamais assez que lorsque trente-cinq pays (dont la Chine, l’Inde, le Pakistan, l’Iran, l’Irak, l’Afrique du Sud et une quinzaine de pays du continent africain et du Moyen-Orient) refusent de condamner l’agression perpétrée par la Russie, c’est la moitié de la démographie mondiale qui s’exprime.

Même si une minorité de pays d’Amérique latine (la Bolivie, le Nicaragua, Cuba) se sont abstenus, l’opinion publique est là-bas fortement hostile aux États-Unis, à la fois terre promise trop peu ouverte aux migrants et toujours suspects d’impérialisme yankee. Un débat politique vif se déroule au Mexique à propos de la ligne de neutralité en politique extérieure, qui tend les relations avec les États-Unis. Sur le continent africain, les anciens pays de la ligne de front contre le régime d’apartheid, rejoints par la République d’Afrique du Sud, n’ont pas oublié le soutien de Moscou à la lutte du Congrès national africain de Nelson Mandela.

L’Égypte, le Maghreb et le Levant devront bientôt faire face aux effets sociaux de la hausse du prix des céréales

En Algérie, la Russie fournit des armes contre le Maroc, allié des Occidentaux ; tandis que dans les pays du Sahel, la propagande russe et les stages de formation militaire trouvent un fort écho contre la France, accusée de tous les maux, alors même que la colonisation s’est achevée il y a déjà plus de six décennies. On peut ajouter l’opportunisme des Émirats arabes unis, où Dubaï offre un havre aux oligarques russes sanctionnés.

L’Égypte, le Maghreb et le Levant devront bientôt faire face aux effets sociaux de la hausse du prix des céréales importées de Russie et bloquées en Ukraine. Et dans bien des pays, comme l’Éthiopie, le modèle chinois de développement économique, sans s’embarrasser d’élections et de conditionnalité des aides, fait école.

La Chine : avec la Russie dans un monde post-occidental

Il ne fait guère de doute que l’intervention militaire russe en Ukraine est analysée de près à Pékin et qu’elle y suscite des interrogations sur la conduite publique à tenir. Si certains peuvent y voir l’occasion pour la Chine de se poser en médiatrice, il semble que la ligne officielle est, jusqu’à maintenant, de soutenir la politique du Kremlin : pas de condamnation à l’ONU, refus des sanctions, poursuite des échanges commerciaux, rappel d’une amitié éternelle.

Il reste que la Chine a mesuré les vulnérabilités d’une économie globalisée et dollarisée. En cas de soutien à Moscou, que ce soit par le contournement des sanctions occidentales contre la Russie ou par une aide militaire, des sanctions américaines seraient immédiatement imposées à la Chine, comme cela a été indiqué à Rome le 14 mars dernier par le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, à son homologue Yang Jiechi, directeur de la commission centrale des affaires étrangères du Parti communiste chinois et ancien ministre des Affaires étrangères. La Chine pourrait se voir privée, à l’instar de la Banque centrale de Russie, de l’accès à ses réserves en bons du Trésor libellés en dollars. De nouvelles sanctions pourraient tomber concernant l’accès aux technologies occidentales, en particulier les semi-conducteurs, dont a absolument besoin l’usine du monde. La très forte interdépendance entre la Chine, les États-Unis et l’Union européenne est très différente de la situation de la Russie, qui, avec un PIB équivalent à celui de l’Espagne, pèse peu à l’échelle mondiale.

Cette évaluation conforte donc l’objectif chinois d’autosuffisance et même d’autarcie, d’innovation indigène et d’intégration internationale sélective. La stratégie de circulation duale – distinguant l’économie interne et les échanges internationaux – annoncée en avril 2020 par le président Xi Jinping est une correction de trajectoire. Il s’agit de trouver un nouvel équilibre entre la sauvegarde de la sécurité nationale et le maintien d’une intégration économique dans le monde. Les dirigeants chinois sont parfaitement conscients des forces et des faiblesses de leur économie. La pandémie et les strictes mesures de confinement ont déjà provoqué le retour de la majorité des expatriés occidentaux. Le président Xi Jinping cultivera la prudence jusqu’au vingtième Congrès du Parti communiste chinois qui devrait lui accorder un troisième mandat. La prise de contrôle direct de Taïwan attendra.

Le régime chinois est sur une autre ligne : non pas gérer la crise, mais en tirer parti

Au niveau stratégique, le soutien de Pékin à la Russie est présenté comme conforme au refus des blocs militaires sous contrôle des États-Unis. Le régime chinois évoque l’Europe, mais songe en priorité à l’Asie. Comme Moscou, Pékin juge que l’extension de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan) en Europe centrale est responsable de la crise actuelle. Ce faisant, les dirigeants chinois ont bien entendu à l’esprit la stratégie dite « indopacifique » des États-Unis, qui vise à regrouper les pays alliés – Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie et Inde – dans une coalition destinée à contenir les ambitions régionales chinoises. On peut douter que l’Inde, non alignée et toujours proche de la Russie en matière d’armements, soit encore la plus grande démocratie du monde dans la mesure où elle est dirigée par une force politique nationaliste et hindouiste.

Comme la pandémie, la guerre provoquée par la Russie en Ukraine a engendré une accélération de tendances préexistantes et exprime un durcissement des relations internationales. Souveraineté, réarmement, autarcie deviennent les mots clés. Mais n’avait-on pas trop spéculé sur le rôle régulateur des forces du marché ?

Ce retour du politique dans nos démocraties libérales dans tous les domaines est une bonne nouvelle, qu’il convient d’orienter au mieux afin que les régimes autocratiques ne gagnent pas en audience intérieure et en influence extérieure.

« Nous croyons triompher, nous sommes en réalité très isolés »

Bertrand Badie

Aux relations mouvantes, les Occidentaux préfèrent les alliances durables. Un fixisme qui représente une faiblesse dans le jeu international, explique le politiste Bertrand Badie.

[Civilisation]

Robert Solé

Les guerres d’aujourd’hui ont besoin de se justifier par un adjectif. À défaut d’être sainte, la guerre est préventive, défensive ou propre, et toujours juste. Preuve que la civilisation a fait des progrès.

Une stratégie de la terreur

Olivier Weber

Reporter de guerre expérimenté, l’écrivain et journaliste Olivier Weber vient de passer trois semaines en Ukraine. Il témoigne des exactions commises par l’armée russe.