« La sociabilité est le fondement et l’essence de la ville »

Temps de lecture : 8 minutes

La période du confinement a été marquée par un vaste exode urbain. La crise sanitaire s’est-elle traduite par une forme de rejet des grandes villes et de leur modèle ?

Nous avons peu de recul encore pour juger de la réalité de ces départs. Est-ce une fuite de la ville ou simplement une fuite de sa densité et des risques sanitaires que celle-ci implique ? Le fait est que le coronavirus s’est d’abord implanté dans ces grandes métropoles, caractérisées par leur concentration de populations, d’équipements et de services. Mais la crise a aussi révélé au grand jour les défauts souvent accolés à la vie urbaine – trop bruyante, trop chère, trop sale, trop petite, trop bétonnée… Les mouvements de départ constatés depuis mars ne sont donc pas uniquement sanitaires. Ils sont un nouveau moment d’un mouvement plus vaste, qui a poussé les classes moyennes hors des grandes métropoles mondiales, faute de pouvoir y trouver des conditions de vie agréables. Cette opposition n’est pas nouvelle, bien sûr – Goldoni évoquait déjà au XVIIIe siècle les bienfaits de la villégiature face à la ville. Aujourd’hui, l’opposition se fait entre les mégapoles modernes et l’urbanisation dispersée, le style de vie rural.

Cet exode urbain peut-il se poursuivre dans les années à venir ?

La grande ville est le lieu où vous pouvez, normalement, multiplier presque à l’infini les interactions sociales. La sociabilité est son fondement et son essence. Or les dispositions prises ces derniers mois pour rompre les chaînes de contact vont à l’encontre de cette conception de la ville comme lieu de communauté, de rencontre, de loisir et d’échange. Si vous perdez la possibilité de développer des sociabilités, alors vous pouvez vous demander pourquoi rester en ville. Mais le départ d’une grande part de la population vers les zones rurales serait un risque pour ces dernières, car il impliquerait de construire davantage encore de bâti, et donc de rogner les espaces naturels. Je préférerais l’on développe l’agriculture urbaine, plutôt que de déplacer les urbains vers la campagne.

Les villes sont-elles capables de se réinventer ?

La ville n’est pas un objet figé, c’est une matière souple, qui évolue constamment. À travers les siècles, elle s’est adaptée aux changements sociétaux en assumant des rôles différents : on est passé de la ville fonctionnelle, qui obéissait essentiellement à des besoins, à une ville-image, représentative d’une société qui évoluait au fur et à mesure. De la ville de production, avec ses ateliers, ses artisans et ses usines, nous avons évolué, avec la désindustrialisation, vers une ville de consommation, avec une prédominance des commerces, des lieux de restauration ou de loisirs.

Quelle sera la prochaine étape ?

Ce sera sans doute la ville numérique, à condition que ce numérique soit au service de l’homme. Le projet de ville nouvelle de Google, Google City, près de Toronto, a avorté, officiellement à cause du Covid. Mais on peut aussi penser que le numérique seul ne pouvait fonder une ville de toutes pièces (sans parler du contrôle social potentiellement exercé dans un lieu où tout est tracé) ! Le numérique est souvent vu comme une menace. Il y a en effet des enjeux écologiques, en termes de biodiversité, de résilience environnementale, de transferts de chaleur. Mais prenez l’exemple des centres de données, qui produisent beaucoup de chaleur : celle-ci peut servir pour chauffer nos immeubles à travers les smart grids. Le numérique doit pouvoir être un moyen de développer la sociabilité, les services aux personnes, l’enseignement à distance… L’enjeu des villes de demain sera de concilier un urbanisme à la fois numérique, écologique et sanitaire.

Sanitaire également ?

Oui, bien sûr ! La pandémie nous a montré, à Milan par exemple, que la concentration des lieux de soin avait des résultats ambivalents, avec à la fois beaucoup de ressources, mais aussi davantage de malades. Il faut aujourd’hui repenser la place des espaces de santé dans la ville. Et cette exigence n’est pas liée qu’à la pandémie, mais aussi au vieillissement de la population, à la nécessité de créer de nouveaux liens, de nouveaux réseaux, de nouvelles communautés. Penser la ville sanitaire, c’est aussi construire des hôtels à côté des hôpitaux pour les désengorger, imaginer de nouveaux espaces pour les personnes âgées, repenser et diversifier les moyens de transport (grâce à l’utilisation des drones, par exemple) ou l’assistance médicalisée. Ce sont des questions qui vont bien plus loin que le seul cadre de la pandémie actuelle.

La « ville du quart d’heure », promue par Anne Hidalgo pendant sa campagne pour vanter l’idéal de proximité, est-elle un modèle pour les villes de demain ?

Ce concept, développé par l’urbaniste Carlos Moreno, est devenu rapidement populaire. Il implique qu’on puisse avoir l’essentiel à sa portée, sans avoir à sortir de son quartier. C’est une idée très séduisante, notamment parce qu’elle exclut a priori l’usage de la voiture. Mais elle donne aussi l’impression qu’il n’y aura plus besoin de se mélanger, de sortir de son cercle. Elle pourrait aussi conduire à des inégalités selon les quartiers, entre ceux qui disposeraient de services de qualité et d’autres moins bien lotis. Je préférerais parler de ville « des quarts d’heure », avec plusieurs cercles de services et d’équipements autour de soi.

L’extension du télétravail peut-elle avoir un impact sur l’organisation de nos villes ?

Les grands quartiers de bureau, de la Défense à Wall Street, ont été beaucoup touchés par ce phénomène. Les entreprises ont pu en profiter, avec une baisse de l’absentéisme et une hausse du nombre d’heures travaillées. Et la technologie va continuer à donner davantage de flexibilité au travail. Cela pose la question du maintien de ces grands quartiers d’affaires, c’est-à-dire de leurs immeubles de bureau, mais aussi de l’ensemble de l’écosystème aux alentours. Que vont devenir les centres commerciaux, fortement présents dans ces quartiers de bureau – à la Défense, par exemple ? Si le phénomène se poursuit, ils risquent de devenir des quartiers fantômes. Mais cela pourrait aussi soulager des transports publics aujourd’hui surchargés aux heures de pointe.

La mairie de Paris veut lancer dans les prochaines semaines un grand débat sur l’esthétique de la ville. Est-ce un enjeu pour les villes de demain ?

À la fin du XIXe siècle, pour la première fois, l’urbanisme a fait l’objet d’une conception. Le souci à l’époque était principalement hygiéniste, avec le développement des usines et des périphéries. Et l’architecte Camillo Sitte, voyant la laideur à ses yeux de cette ère industrielle, publia un livre, L’Art de bâtir les villes, selon lequel il fallait emprunter à la ville historique, aux centres-villes, les éléments capables d’embellir les villes industrielles. Aujourd’hui, qu’appelle-t-on l’esthétique d’une ville ? Au-delà du seul problème du mobilier urbain, cela pose la question de la singularité d’une ville, de l’identité qu’elle souhaite proposer. Une ville comme Paris, qui est encore ancrée dans l’imaginaire collectif du XIXe siècle, est confrontée à cette question : peut-on construire, par exemple, des tours, certes utiles pour éviter l’expansion horizontale de la ville, sans discuter la question esthétique ? Il ne faut pas que ces débats sombrent dans le passéisme, dans l’exaltation d’une ville « éternelle », mais qu’ils prennent au contraire davantage en compte les considérations sociales ou écologiques.

Cette évolution des villes ne va-t-elle pas vers une forme d’uniformisation, au bout de laquelle toutes les grandes villes finiraient par se ressembler ?

Chaque ville a son histoire, sa géographie. Mais il y a une tendance, c’est vrai, à la globalisation et à la standardisation, notamment du côté des quartiers de consommation, où l’on retrouve les mêmes enseignes commerciales, les mêmes terrasses de café, dans le Lower East Side de New York comme à Saint-Michel à Paris. Même les nouveaux quartiers culturels, comme ceux de Vienne ou d’Abu Dhabi, s’accompagnent toujours d’un cluster commercial. Mais la pandémie vient justement remettre en cause cette ville de la consommation, et avec elle son architecture commerciale. Les magasins avaient déjà souffert de l’irruption du numérique et donc de la consommation en ligne – on le voit à Turin, où les enseignes du centre ferment les unes après les autres. Désormais, les cafés et les restaurants sont à leur tour victimes de la crise sanitaire. La question est de savoir à quoi peut servir une ville lorsqu’elle n’est plus ni ville de production ni ville de consommation. C’est une opportunité pour nous de sortir d’une vision de la ville encore largement héritée du XIXe siècle.

Le concept de smart city incarne-t-il l’avenir de nos villes ?

Il est beaucoup utilisé sans qu’on soit toujours capable de le définir. Pour moi, la smart city correspond à l’idée de smart grid, soit la construction de réseaux gérés de manière intelligente pour permettre la mutualisation des énergies, des services ou des espaces ; pour d’autres, cela peut renvoyer à des façons innovantes de faire participer la population au processus de planification ; pour d’autres encore, à des formes de villes différentes. Plus généralement, et pour paraphraser le chercheur et académicien allemand Klaus Kunzmann, il y a un « dark side » de la smart city : c’est une notion qui n’a pas véritablement fait l’objet d’une théorisation, mais qui est le plus souvent utilisée comme label pour améliorer l’attractivité d’une ville.

Pour caractériser la ville de l’avenir, je préfère pour ma part le concept de knowledge city, la « ville de la connaissance », qui s’appuie sur la richesse immatérielle et la production intellectuelle. Le socle de cette ville de la connaissance, c’est justement le fameux cluster, avec des grappes non pas de malades, mais d’entreprises et d’universités reliées, comme on essaye d’en créer actuellement à Saclay ou à Marne-la-Vallée. Ces clusters permettent de développer la recherche à travers la collaboration entre universités et entreprises, de rendre les territoires plus compétitifs, dans un cadre qui peut être vert, comme c’est le cas en Corée avec la Knowledge Industrial Green City, à Séoul. L’idée est d’associer au plus près l’économie de l’innovation et l’économie de la production, et d’inventer ainsi les métiers de demain, la ville de demain. La tension pourrait alors venir de la division entre une ville privée, nourrie par les investissements des entreprises et les innovations technologiques, et une ville publique, dont les politiques d’aménagement prennent généralement beaucoup plus de temps. Le risque, alors, serait de voir émerger demain deux types de villes, l’une hypermobile et en phase avec son modèle économique (et social), l’autre low tech, immobile et en déprise avec les modèles socio-économiques proposés. Le numérique pourrait alors devenir une autre forme d’exclusion sociale.

Propos recueillis par Julien Bisson

« La sociabilité est le fondement et l’essence de la ville »

Patrizia Ingallina

« Le numérique doit pouvoir être un moyen de développer la sociabilité, les services aux personnes, l’enseignement à distance... L’enjeu des villes de demain sera de concilier un urbanisme à la fois numérique, écologique et sanitaire. ». L’architecte et urbaniste souligne la nécessité de rompre a…

[Gratte-ciel]

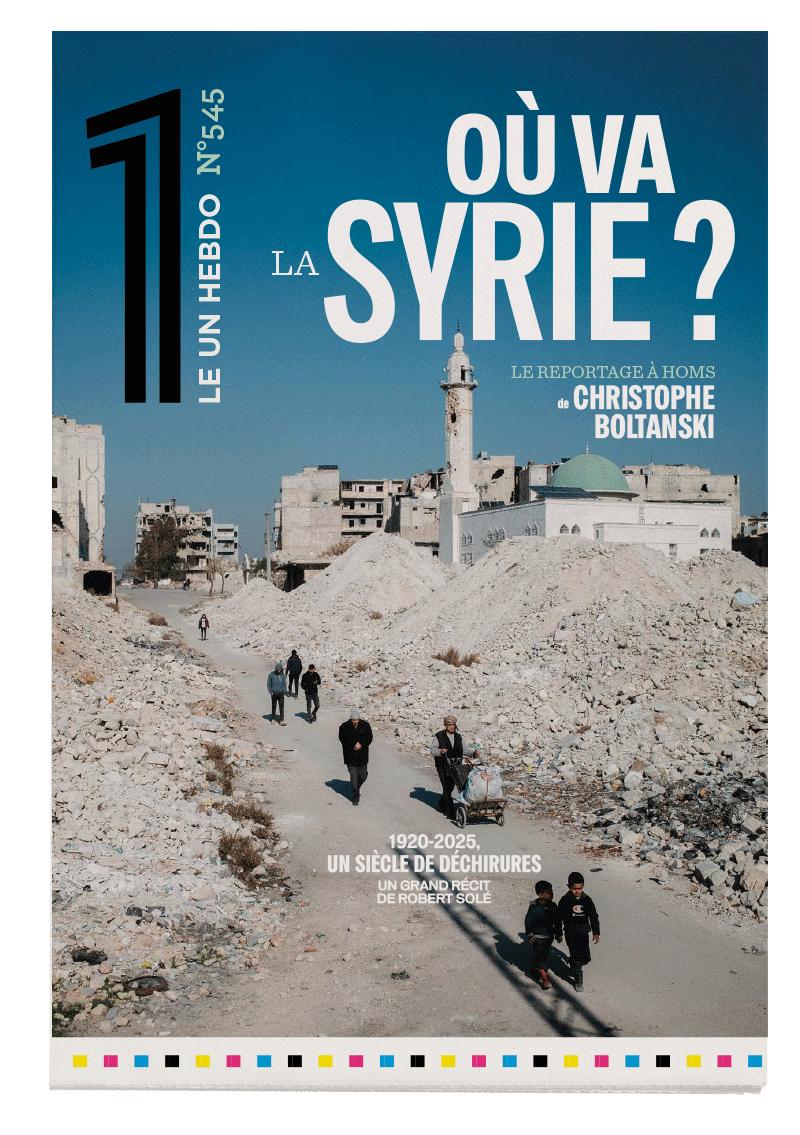

Robert Solé

Notre tour Montparnasse, inaugurée en 1973, est vraiment d’un autre siècle ! Il a été décidé de la rendre « lumineuse et transparente » par « une métamorphose bioclimatique » de sa façade, en y ajoutant des espaces végétalisés et une serre qui portera sa hauteur à 229 mètres. …

Construire intelligemment la smart city

Aurélie Jean

« Les menaces de biais dans la collecte et l’analyse des data sont un facteur de division des citoyens, alors que la smart city a comme mission de donner les mêmes chances à tout le monde en off…