« Cette crise favorisera un acte II de la mondialisation »

Temps de lecture : 8 minutes

L’épidémie de coronavirus est-elle une maladie de la mondialisation ?

Il faut se garder de toute simplification. La mondialisation est un processus extrêmement complexe, on ne peut donc pas l’ériger en cause de tout. Des épidémies, nous en avons connu à tous les siècles, de la grippe espagnole aux grandes pestes du Moyen Âge. Mais on voit bien que dans son rythme, son mode de diffusion et surtout dans son extension mondiale très rapide, cette épidémie de coronavirus a un aspect nouveau, qui nous conduit à mettre le doigt sur l’essentiel : non seulement notre monde est un monde unique composé de sept milliards et demi d’acteurs, mais les micro-stratégies propres à chacun de ces acteurs deviennent infiniment plus déterminantes qu’autrefois. Ce qui pouvait arriver à un paysan chinois du temps des Ming n’avait quasiment aucun impact hors de Chine. Aujourd’hui, qu’il soit riche ou qu’il soit pauvre, puissant ou faible, la capacité agrégative de chacun au sein de l’espace mondial est telle que toute la population est concernée. Le fait que désormais le social court plus vite que le politique, contrairement au passé, vient complètement modifier la donne des relations mondiales, en matière alimentaire, environnementale ou sanitaire.

Cette épidémie peut-elle changer le cours de la mondialisation telle que nous la connaissons ?

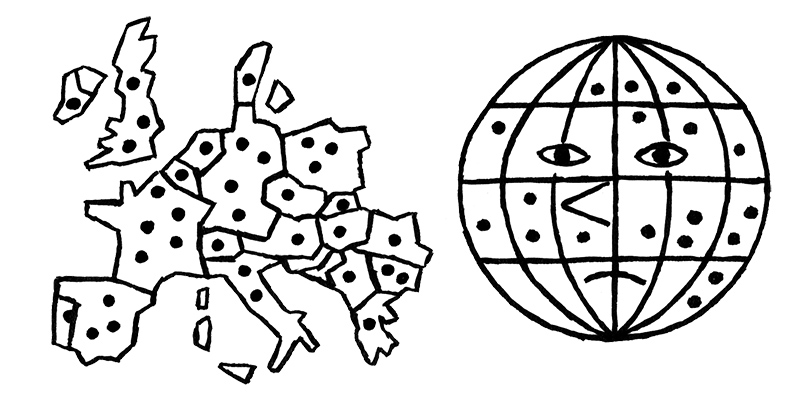

D’abord, qu’entend-on par mondialisation ? Nous la percevons sans être capables de la définir : nous pouvons juste en reconnaître les symptômes. Le premier, c’est l’inclusion, cette idée d’un monde qui n’est plus régionalisé mais global et donc inégal, où les enjeux sociaux prennent nécessairement le pas sur les questions géopolitiques, tant les inégalités conditionnent désormais l’agenda international. Le second symptôme renvoie à l’interdépendance, phénomène douloureux pour nous autres Européens dont la modernité a été bâtie sur le principe de la souveraineté. Avec l’interdépendance, c’est le contraire qui s’impose. Cette crise nous le montre bien : le cloisonnement n’a plus aucun effet, la solution se trouve au contraire dans le décloisonnement et la mutualisation. Car si le faible continue à dépendre du fort, l’inverse est également vrai à présent : il est évident que la puissance militaire américaine, par exemple, ne protège pas les États-Unis d’un fléau sanitaire. Le troisième symptôme, enfin, c’est la mobilité : nous vivons dans un monde où tout bouge, quand le monde précédent reposait sur la stabilité. Souvenons-nous que l’État, qui procède du principe de territorialité, a la même racine étymologique que le mot « statique » : status. Aujourd’hui, le stable ne peut plus rien arrêter, les frontières n’ont plus la même signification qu’autrefois, et c’est dans la mobilité que vient s’alimenter le quotidien de la mondialisation. Mobilité des humains et des marchandises bien sûr, mais aussi – on n’insiste pas assez sur ce point – mobilité des imaginaires : nous sommes dans un contexte où tout le monde voit tout le monde, où la distance ne peut plus rien occulter. Chaque individu peut donc bâtir sa personnalité et ses comportements non pas en fonction de son voisin ou de son compatriote, mais en fonction du monde entier. La mondialisation est ainsi un processus, et non un état de fait. Il ne faut pas davantage la confondre avec un état de l’économie, assimilable au triomphe du néolibéralisme. C’est un processus multisectoriel qui peut être aménagé de différentes manières.

Pourquoi cette épidémie génère justement de telles réactions, politiques notamment, et cette demande de réorientation de la mondialisation ?

Je ne crois pas que ce soit simplement dû à cette épidémie. Il faut se retourner sur l’année 2019 qui a été parsemée de mouvements sociaux dans des lieux aussi divers géographiquement et historiquement que le Chili, Hong Kong, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord ou la France avec les Gilets jaunes. On s’est aperçu alors que la mondialisation pouvait faire converger des luttes nationales, ce qui n’apparaissait plus d’actualité depuis l’abandon des illusions du Grand Soir. On a aussi observé que ces mouvements, chacun à leur manière, dénonçaient les excès du néolibéralisme. Tout ceci a contribué à préparer l’opinion à l’idée que nous avons vécu l’acte I de la mondialisation selon les lois du marché et ce néolibéralisme issu de l’école de Chicago et que, désormais, il faut passer à autre chose. Notamment en faisant renaître les deux grands domaines de l’histoire humaine qui ont été broyés ces dernières années, à savoir le politique – dans le sens d’un débat ouvert entre types de cité – et le social – réduit par le catéchisme néolibéral à l’idée du ruissellement et non plus à sa mission d’intégration.

Que change l’irruption du coronavirus ?

L’épidémie est venue révéler un autre aspect de la mondialisation, moins économique : la capacité de l’acteur individuel à désormais peser sur l’ordre mondial – une poignée de mains entre deux personnes à Wuhan peut changer le destin de la planète. La responsabilité individuelle, que l’on croyait écrasée par la logique de la mondialisation, est paradoxalement réactivée : loin d’être la dictature orwellienne jusque-là décrite, la mondialisation rend au local et à l’individuel une capacité qu’ils n’avaient pas au temps de l’ordre interétatique.

Quel impact aura alors cette épidémie ?

Il est encore trop tôt pour mesurer le traumatisme suscité par le coronavirus, mais il va certainement marquer les esprits, aider les individus à acquérir de nouveaux comportements sociaux, contribuer à ce qu’ils se familiarisent avec le concept de mondialité [les interdépendances globales], ou encore renseigner les experts et les décideurs sur la nouvelle complexité du monde. Mais il faut bien avoir à l’esprit l’incroyable conservatisme qui règne encore, notamment en Europe, où notre histoire nous conduit toujours à l’obsession souverainiste. Certains croient encore qu’il est possible de combattre et de contenir les symptômes nouveaux de la mondialisation en utilisant les vieilles recettes, alors qu’en procédant ainsi, on ne fait qu’aggraver les choses. Les tensions dans cette crise entre l’OMS et les différents États concernés nous montrent le tâtonnement funeste qui continue de caractériser des pays qui ne veulent pas se défaire du postulat souverainiste.

Comment jugez-vous le retour du mythe de la frontière en tant que barrière pour protéger des attaques extérieures ?

Ce n’est pas tant un retour qu’un déni ! Depuis longtemps plane cette idée que les frontières peuvent sauver, que les souverainismes peuvent prendre le dessus sur les défis mondiaux. Et la conséquence, c’est une incapacité à imaginer un monde qui pourrait se protéger et réussir à travers une gouvernance globale enfin pensée. Aujourd’hui, cette gouvernance globale n’est qu’un mot. Il faut la construire, nous y sommes contraints. Il existe une gouvernance globale de l’aviation civile qui permet aux avions de voler, mais, dans d’autres secteurs, cette gouvernance est absente, par effet de facilité et, croit-on, d’économie. Dépenser pour tout le monde afin que tout le monde – donc nous-mêmes – soit protégé à l’avenir semble quelque chose d’extraordinairement coûteux, alors qu’on ne se rend pas compte que la rentabilité économique de demain dépend de nos décisions collectives d’aujourd’hui.

Cette crise peut-elle justement relancer un multilatéralisme menacé ces dernières années ?

À nouveau, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, ni comment les décideurs vont réagir. Aujourd’hui, le multilatéralisme est un paradoxe permanent : dès sa création, on l’a tué en réinjectant dans ses institutions une dose de souverainisme et de puissance à l’ancienne qui l’a paralysé. C’est particulièrement visible au Conseil de sécurité de l’ONU avec le droit de veto accordé aux cinq membres permanents. Donc, le multilatéralisme ne pourra redémarrer que s’il est profondément réformé, que si les barrières instituées en 1945 pour le contenir peuvent être dépassées. Mais d’où peut partir ce travail de réforme ? Nous sommes actuellement pris par une autre fièvre que celle du coronavirus, une fièvre néonationaliste qui va des États-Unis de Trump à la Hongrie d’Orbán, du Brexit britannique aux nationalismes des États émergents. Tout le paradoxe est là : à un moment où on constate que le nationalisme n’a rien à vendre pour relever les défis globaux, on voit les opinions se précipiter dans les bras de ceux qui en sont apparemment les porteurs sains.

La restriction de la liberté de circulation peut-elle être la source d’une crise politique ?

Le principe fondamental des libertés publiques, c’est l’accomplissement du bonheur collectif. Une liberté individuelle qui viendrait causer un tort collectif n’aurait plus de sens. Il faut donc admettre qu’il n’y a pas de menace ici sur les libertés. La liberté fondamentale, c’est le droit d’exister, et celui-ci passe par des exigences de santé publique qui sont bien supérieures à celles d’une personne qui voudrait aller prendre le thé avec un ami.

Faut-il craindre une crise financière et économique de grande ampleur ?

La crise financière que nous observons n’est qu’en partie liée au coronavirus, mais l’inquiétude des investisseurs engendre une panique financière, qui alimente ensuite une spirale autoréalisatrice. En fait, il y a, en toile de fond, une crise structurelle du capitalisme mondial, qui résulte de l’échec du néolibéralisme. Dans ce contexte, les fondamentaux économiques mis à mal sont une source de fragilité qui, ajoutée à une autre, nourrit une logique de crise. D’autant que se greffe un troisième élément qui vient perturber l’économie : l’effet d’une surenchère protectionniste qui avait déjà ralenti le commerce mondial. L’addition de ces trois maladies – économique, politique et sanitaire – peut être dévastatrice et aggraver la défiance des opinions publiques envers un système jugé responsable de la détérioration des conditions de vie. La demande d’un acte II de la mondialisation, qui permettrait une réinvention du social et du politique, peut trouver dans cette crise des raisons de prospérer.

L’Europe peut-elle jouer un rôle dans cette réinvention ?

L’Union européenne est incroyablement absente dans cette première phase de la crise du coronavirus. Et c’est inquiétant. Car elle était censée servir de phase intermédiaire entre la nation et la mondialisation. Si nous n’avons pas d’Europe, la marche à gravir sera nettement plus haute, et les incertitudes encore plus grandes.

Propos recueillis par JULIEN BISSON

« Cette crise favorisera un acte II de la mondialisation »

Bertrand Badie

L’épidémie de coronavirus est-elle une maladie de la mondialisation ?

Il faut se garder de toute simplification. La mondialisation est un processus extrêmement complexe, on ne peut donc pas l’ériger en cause de tout. Des épidé…

[Appellations]

Robert Solé

Jadis, les épidémies s’appelaient peste ou choléra. Nous avons droit aujourd’hui au coronavirus Covid-19. L’affaire n’étant pas assez cauchemardesque, il fallait sans doute lui donner un nom à dormir …

Communiquer et informer

Patrice Debré

Entrer en contact physique avec le cadavre d’un malade n’aurait aucune incidence sur la santé des vivants. Voici l’une des nombreuses fausses rumeurs qui ont circulé en République démocratique du Congo lors de la dernière…