« Nous créons de nouvelles conditions écologiques propices aux épidémies »

Temps de lecture : 8 minutes

Les maladies infectieuses sont-elles véritablement en augmentation dans le monde ?

Absolument, on observe une croissance constante du nombre d’épidémies de maladies infectieuses depuis les années 1920. Après la Seconde Guerre mondiale, tout un ensemble de virus, de bactéries et de parasites ont émergé, notamment le typhus et les rickettsioses – ces maladies infectieuses transmises à l’homme par des arthropodes (poux, tiques, puces). Plus récemment, on s’est mis à détecter de plus en plus de nouveaux pathogènes issus de la faune sauvage.

Comment expliquer ce phénomène ?

Mon hypothèse de travail consiste à dire que la multiplication des épidémies est due à la modification des contacts entre la faune sauvage et l’humain. À cause de l’intensification de la production animale, et donc de l’augmentation du nombre d’animaux d’élevage ainsi que de la superficie des terres agricoles pour les nourrir, la faune sauvage voit son territoire se réduire. Contrainte de se déplacer, elle côtoie davantage les animaux domestiques. Or cette proximité entre animaux domestiques et faune sauvage est une condition d’émergence des maladies infectieuses. Un microbe ou une bactérie peut vivre sur un hôte pendant des millénaires sans lui poser problème et, en changeant d’hôte, devenir pathogène. Prenons l’exemple du virus Nipah, apparu en Malaisie au début des années 1990. À partir d’élevages de cochons, celui-ci s’est répandu jusqu’aux abattoirs de Singapour. L’origine du virus était une chauve-souris. Or à cette époque, sur Bornéo et Sumatra, les forêts – territoire des chauves-souris – étaient en train d’être converties en cultures de palmiers à huile. Les chauves-souris ont trouvé refuge dans des fermes semi-industrielles et se sont installées dans les arbres fruitiers sous lesquels les cochons étaient parqués. En déféquant sur les cochons, elles ont transmis l’agent à cet élevage. C’est là qu’est née l’épidémie.

La transmission du coronavirus repose-t-elle sur le même mécanisme ?

Oui, le premier coronavirus, qui a émergé autour de 2002, provenait aussi d’une chauve-souris. Le virus n’a pas contaminé directement l’humain, il est passé par des civettes. Ces petits mammifères continuent d’ailleurs d’être vendus sur le marché asiatique pour être mangés. Mais ce qui m’inquiète encore plus, c’est la demande croissante en Indonésie, au Vietnam et maintenant en Thaïlande pour le « café civette ». On donne à manger aux civettes des cerises de café – d’ailleurs néfastes pour leur estomac – et on récupère les graines de café dans leurs fèces, avant de les traiter par torréfaction. Ce café, très demandé, se vend relativement cher sur le marché. Ces civettes, élevées dans des fermes se souciant peu des normes sanitaires, côtoient d’autres animaux domestiques ou sauvages. Nous sommes donc en train de créer de nouvelles conditions écologiques improbables et propices aux épidémies.

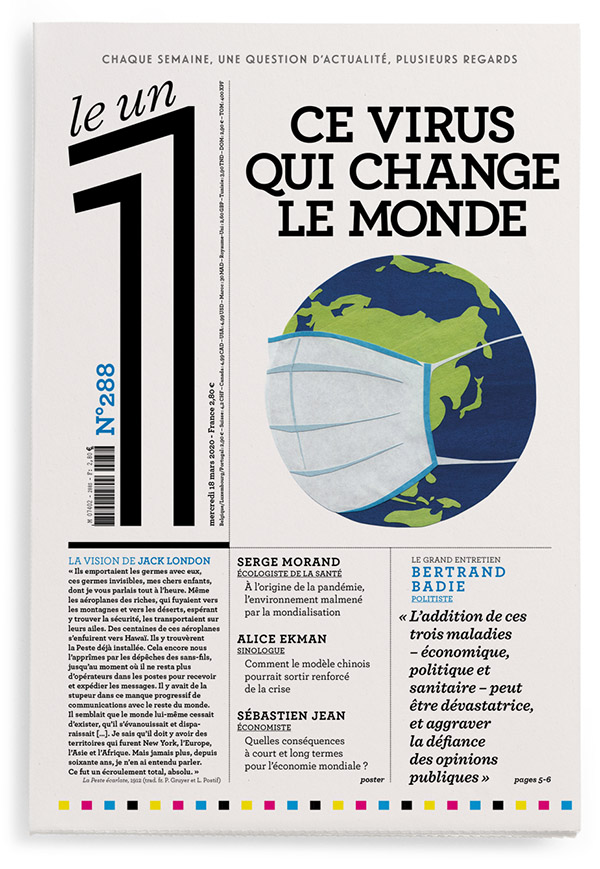

Que sait-on de cette nouvelle version du coronavirus, le COVID-19 ?

On est face à un nouveau coronavirus très proche de celui qui fut responsable du SRAS en 2003. On est quasiment sûr qu’il provient lui aussi d’une chauve-souris. Mes collègues chinois sont persuadés que la transmission à l’homme a également eu lieu à travers un intermédiaire. Ils ont d’abord parlé d’un pangolin, mais il semblerait que ce soit autre chose. Depuis le début de la crise, les Chinois ont testé un très grand nombre d’animaux sauvages – chauves-souris, civettes, pangolins, chiens, rongeurs – sans avoir rien trouvé. On ne sait donc rien, pour le moment, de la manière dont s’est faite la transmission. Il faut savoir que, de manière générale, les risques d’infection sont très faibles. Pour que la transmission se fasse, il faut donc que les contacts soient bien réels et constants, comme pour le virus Nipah en Malaisie. Le marché de Wuhan pourrait être le lieu où le virus s’est transmis de l’animal à l’homme – peut-être un vendeur, mais il peut tout aussi bien avoir été apporté sur le marché par un fermier porteur du virus. Ce sera difficile à savoir, le marché ayant été nettoyé.

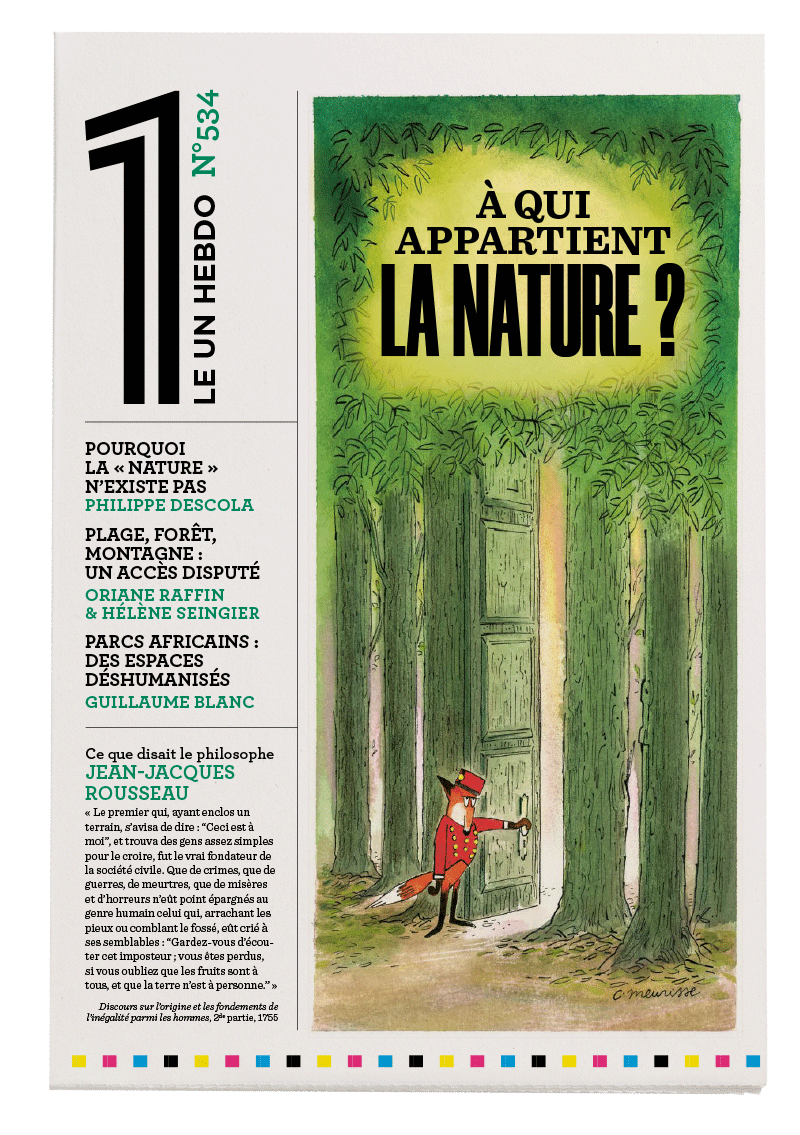

Ces épidémies sont transmises de l’animal à l’homme. Pourquoi défendez-vous l’idée que la biodiversité nous protège des maladies infectieuses ?

Cette idée est effectivement contre-intuitive, puisque la plupart des points d’émergence de maladies infectieuses et parasitaires humaines se situent sous les tropiques, là où la biodiversité est la plus importante. Parce qu’il y a un lien avéré entre le nombre d’oiseaux et de mammifères dans un pays et le nombre de maladies infectieuses et parasitaires qui y sont identifiées, on pourrait penser que, pour lutter contre les épidémies, la diversité biologique n’est pas un atout. Pourtant, alors que la biodiversité s’éteint progressivement, les maladies infectieuses et parasitaires continuent d’augmenter. On a découvert qu’en réalité, le nombre d’épidémies de zoonoses (maladies liées à l’animal) est totalement corrélé au nombre d’animaux en voie de disparition dans un pays. Le problème n’est donc pas la biodiversité, mais bien le fait de la perturber. Reprenons le cas du virus Nipah : la cause n’était pas la chauve-souris, mais la destruction de son habitat. Et si l’on va plus loin, la destruction des forêts elle-même est la conséquence de la forte demande en huile de palme et en cochon du marché chinois. La responsable de tout cela est donc la globalisation des échanges.

La démondialisation serait donc la solution pour lutter contre ces épidémies ?

C’est la seule, à mes yeux ! Quand on observe les courbes des maladies infectieuses chez l’homme et chez l’animal – en constante augmentation depuis soixante ans –, on voit qu’elles se mettent à baisser chaque fois qu’une crise économique éclate. Si l’on veut éviter ces épidémies, il faut déglobaliser. Le problème de la plupart des maladies infectieuses, c’est la dispersion. Il faut donc mettre fin à ces échanges et réhabiliter l’économie circulaire. En favorisant de nouveau l’agriculture locale, en relocalisant nos industries dans un bien meilleur milieu social et sanitaire, en arrêtant le transport de marchandises, on y gagnera non seulement au niveau sanitaire, mais aussi d’un point de vue économique et de bien-être.

Que pensez-vous de la manière dont la crise a été gérée jusqu’à présent ?

Chaque fois qu’une crise sanitaire éclate, on répond malheureusement par la biosécurité : on « bunkérise » les élevages et on fabrique des animaux génétiquement identiques – ce qui représente la meilleure usine à fabriquer des agents pathogènes. On ne remet jamais en question ce qui constitue la cause première de ces crises : l’élevage intensif. Après le virus Nipah, Singapour a décidé de contrôler les élevages en louant des îles indonésiennes. Elles sont désormais entièrement dédiées à l’élevage industriel, plus personne n’y habite. C’est comme ça que l’on prépare les crises de demain. On constate les mêmes travers dans le milieu de la recherche. Sur le sujet des épidémies, on est très peu à s’intéresser à l’environnement. Les chercheurs préfèrent répertorier et caractériser les agents en pensant qu’ils pourront prédire les prochaines épidémies et empêcher ainsi leur progression. Or c’est impossible car les mécanismes évoluent sans arrêt.

Êtes-vous inquiet pour l’avenir ?

Pour ce qui est du COVID-19, il ne se propage pas si facilement, n’est pas trop virulent – et il est surtout dangereux pour les personnes âgées et les plus fragiles. Si les mesures préconisées, notamment celles de distance sociale, sont bien comprises et suivies, on parviendra à contrôler ce virus. Le risque, si le contrôle est trop lent par rapport à l’épidémie, est que le virus devienne endémique chez l’homme, d’où l’importance de développer un vaccin. Cela ne devrait pas être trop compliqué si le virus responsable du COVID-19 se comporte comme les autres coronavirus qui infectent les animaux d’élevage. On peut en effet contrôler ces derniers à l’aide de vaccins efficaces. On n’a cependant pas d’expérience avec les SARS-CoV [l’agent infectieux à l’origine de l’épidémie de SRAS est le SARS-CoV, celui à l’origine du COVID-19 le SARS-CoV-2], car le virus du SRAS avait disparu à la suite d’un contrôle efficace qui a limité son expansion. Mais, était-ce seulement de la chance ? Cette nouvelle crise sanitaire est une alerte majeure qu’il faudra analyser quand l’urgence sera passée. Nous devons éviter une autre prochaine « peste ». Contrairement aux collapsologues, je pense que l’on est capable de réagir à la condition d’agir sur les causes de l’émergence de maladies infectieuses et de leurs disséminations globales.

Propos recueillis par MANON PAULIC

« Cette crise favorisera un acte II de la mondialisation »

Bertrand Badie

L’épidémie de coronavirus est-elle une maladie de la mondialisation ?

Il faut se garder de toute simplification. La mondialisation est un processus extrêmement complexe, on ne peut donc pas l’ériger en cause de tout. Des épidé…

[Appellations]

Robert Solé

Jadis, les épidémies s’appelaient peste ou choléra. Nous avons droit aujourd’hui au coronavirus Covid-19. L’affaire n’étant pas assez cauchemardesque, il fallait sans doute lui donner un nom à dormir …

Communiquer et informer

Patrice Debré

Entrer en contact physique avec le cadavre d’un malade n’aurait aucune incidence sur la santé des vivants. Voici l’une des nombreuses fausses rumeurs qui ont circulé en République démocratique du Congo lors de la dernière…