La langue française a-t-elle une place au sein de la sphère musicale mondiale ?

Si l’on veut se faire du mal, on peut dire que l’anglais écrase tout, à tel point que certains grands exportateurs français de musique, comme Justice ou David Guetta, s’expriment en anglais. La puissance culturellement hégémonique de la langue anglaise sur la scène musicale est certes un peu égratignée aujourd’hui par l’espagnol, il n’en reste pas moins qu’elle fait du français une langue sinon marginale, du moins secondaire. On dispose néanmoins d’un motif de satisfaction : les Français consomment plus de musique française que les Anglais ne consomment de musique britannique ! Environ trois quarts du marché est contrôlé par des productions hexagonales. Au sein des pays de l’OCDE, seuls les Américains et les Japonais consomment davantage de musique « locale ». Et il y a un deuxième élément, c’est que le français est une langue singulière. Lorsque l’on n’est pas francophone et que l’on écoute de la chanson en langue française, c’est qu’on cherche quelque chose d’autre que sa propre langue. Le français dit, dans toutes les cultures, quelque chose qu’il est le seul à dire : « Je t’aime. » Il y a un romantisme singulier de la langue française, qui explique que des titres célèbres ont été traduits en gardant leur titre en français – « La Vie en rose » ou « C’est si bon », par exemple.

Y a-t-il d’autres singularités françaises ?

Oui ! Le luxe par exemple, c’est-à-dire la mode, mais pas seulement. Le luxe du mode de vie, le luxe des Champs-Élysées comme celui de Saint-Germain-des-Prés. Le français, c’est la langue des poètes et des écrivains dans le monde entier. Le poète qui gémit dans sa mansarde le fait en français. Et le prestige de Juliette Gréco, d’Henri Salvador, d’Édith Piaf ou de Jean Sablon tient à cette dimension de la langue française, et donc à une certaine idée projetée de la France. Mais celle-ci est multiple. Quelle est la chanson de langue française la plus connue dans le monde ? « La Marseillaise », évidemment ! Nous sommes aussi le pays de « L’Internationale », ou du « Déserteur » de Boris Vian, titre devenu un symbole mondial pendant la guerre du Viêtnam après avoir été chanté en français par Peter, Paul and Mary. Et assez ironiquement, nous sommes aussi le pays de la chanson militaire la plus connue au monde, « Le Boudin », chanson de la Légion étrangère qui participe au rayonnement national !

« Il y a tout de même un trait assez particulier à la chanson française, c’est qu’elle met à égalité la mélodie et le texte »

La chanson en français porte donc plusieurs traditions ?

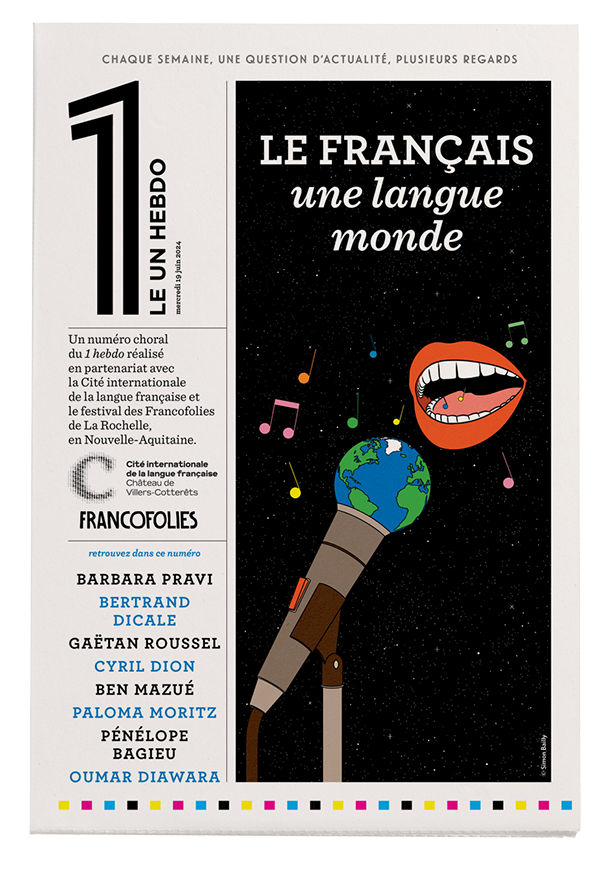

Oui, c’est à la fois la langue des clichés éculés et du romantisme, avec une dame en robe longue devant la tour Eiffel, comme vont l’incarner Jacqueline François, Line Renaud ou Mireille Mathieu lorsqu’elles vont chanter à Kuala Lumpur, Moscou ou Stockholm, mais c’est aussi la tradition des chants intellos et poétiques, des chansons de révolte. Ce qu’écoutent les étrangers, en termes de chanson francophone, c’est donc un ensemble pluriel, voire un peu incohérent. C’est aussi bien Moustaki que Céline Dion, les Négresses vertes ou Ilona. C’est ce qu’on montre dans l’exposition à la Cité internationale de la langue française, cette pluralité absolument incroyable de ce que, en dehors de la francophonie, on entend de nous.

Y a-t-il toujours des succès francophones à l’étranger aujourd’hui ?

Si l’on regarde la liste des vainqueurs de l’Eurovision en langue française, la dernière lauréate est Céline Dion, qui l’a emporté en 1988 sous les couleurs suisses. Mais, a contrario, Aya Nakamura est la première artiste francophone à figurer dans les classements des meilleures ventes dans certains pays du monde, des Émirats arabes unis au Nicaragua ! C’est une divine surprise, tant les musiques urbaines françaises, qui reposent sur le texte, ont traditionnellement du mal à percer à l’étranger. Mais la France n’a pas, historiquement, une ambition collective d’exportation. On peut bien rêver d’un âge d’or, d’un temps où le monde entier écoutait Piaf ou Aznavour, mais le Bureau export de la musique n’a été créé qu’en 1993…

Peut-on comprendre les raisons du succès de certains titres francophones à l’étranger ?

Le succès ne s’explique qu’après, et pas toujours de façon convaincante. Prenez « Les Champs-Élysées » de Joe Dassin : cela peut passer pour un titre un peu franchouillard, et pourtant, à l’origine, ce n’était qu’une face B d’un groupe pop anglais méconnu. Aujourd’hui, c’est le symbole musical de Paris, comme ont pu l’être auparavant « Sous le ciel de Paris » ou « Sous les ponts de Paris ». Il n’y a donc pas de règle en matière artistique. En revanche, pour que cela marche à l’étranger, il faut que ce soit français. Je veux dire par là qu’il faut que l’on retrouve l’un des éléments de francité que j’évoquais plus tôt, qui renvoient à une forme de pousse-au-jouir français, à l’une des mythologies de la France. Ce sont eux qui incitent les ménagères de tous les pays au rêve, qui invitent tous les publics à s’imaginer plus grands, plus beaux, plus romantiques… Mais la langue française, c’est aussi celle de la nostalgie, comme avec « L’Oriental », d’Enrico Macias, chanson étendard de l’exil des Juifs nord-africains en France, mais aussi du rapatriement des pieds-noirs, qui dit une histoire de la France diasporique.

Y a-t-il quelque chose de propre aux chansons francophones en matière de rythme ou de mélodie ?

C’est une question que je me suis longtemps posée, mais qui est difficile à trancher. Un nombre incroyable de chansons franchouillardes, comme « Viens Poupoule » ou « La Danse des canards », sont en fait allemandes. Quant aux « Feuilles mortes », immense mélodie française, elle a en réalité été inspirée à Joseph Kosma par une musique populaire hongroise de son enfance. Mais il y a tout de même un trait assez particulier à la chanson française, c’est qu’elle met à égalité la mélodie et le texte.

Les succès à l’étranger correspondent-ils à ceux observés dans l’Hexagone ?

Non, pas toujours. Dans l’exposition, on ne parle pas de Léo Ferré, de Renaud, de Johnny Hallyday ou d’Alain Souchon. Quant aux chansons de Georges Brassens, si elles sont parfois influentes, c’est quand elles sont traduites. De façon plus générale, les artistes francophones qui réussissent à l’étranger sont très majoritairement des femmes, de Céline Dion à Zaz, en passant par Patricia Kaas ou Françoise Hardy. Mais il y a aussi une question de volonté personnelle. Ceux qui ont réussi à l’étranger ont souvent fait la démarche d’y aller, comme Édith Piaf, qui a conquis le monde parce qu’elle a voulu conquérir l’Amérique, qu’elle a appris l’anglais et s’est battue pour y exister. D’autres n’ont pas fait cet effort, n’ont pas cherché à apporter à l’étranger quelque chose de singulier. À l’inverse, il existe des artistes totalement inconnus des Français qui ont percé à l’international. C’est le cas de la chanteuse Clémentine, par exemple, qui habite en plein Paris, à Saint-Germain-des-Prés, mais a fait toute sa carrière au Japon, où elle a sorti une quarantaine d’albums ! Sur la plupart des pochettes, elle apparaît de profil, tout simplement parce que son nez un peu long est très exotique pour les Japonais et les renvoie à un personnage de Française archétypale, et donc à un certain art de vivre, celui de la maison dans le Luberon et du petit-déjeuner au Café de Flore.

Cette francité s’applique-t-elle également aux artistes venus d’autres pays francophones ?

Oui, car le génie de la langue porte cette identité. On fait peu de différence entre un Français et un Belge, comme Salvatore Adamo, et à peine plus avec un Québécois. L’épopée de Céline Dion en langue française est vraiment intéressante de ce point de vue, puisque D’eux est l’album en langue française le plus vendu de l’histoire, mais ce n’est que le septième disque le plus vendu de sa carrière. À l’opposé, on peut parler du groupe antillais Kassav’, qui n’est pas perçu comme étant de nationalité française dans de nombreux pays, mais plutôt comme faisant partie du Sud global. Quels sont les seuls artistes à avoir été nommés aux Grammy Awards pour des musiques populaires tout ou partiellement en langue française ? Deux Belges, Sœur Sourire et Zap Mama, un duo malien, Amadou et Mariam, et un chanteur et un groupe sénégalais, Youssou N’Dour et Orchestra Baobab. Ce sont eux qui portent la langue française jusqu’aux Grammy Awards, même si de nombreux artistes du continent africain adoptent également une forme de plurilinguisme, avec l’anglais ou les langues locales.

Que penser des débats sur Aya Nakamura et sa place dans la chanson française ?

Aya Nakamura figure dans l’exposition, mais pas pour répondre aux débats des derniers mois. Elle y est parce qu’elle appartient à une tradition de femmes libres, forcément un peu scandaleuses, qui mécontentent les conservateurs dans leur pays et qui vont être considérées comme contraires aux valeurs françaises : Coco Chanel, Juliette Gréco, Brigitte Bardot, Françoise Hardy… Elle est contestée, et c’est pour cette raison qu’elle exprime une très haute francité. Par sa couleur de peau, elle est gênante pour les défenseurs d’une certaine idée de la France mais quand, dans le clip de Pookie, elle descend la galerie de Diane du château de Fontainebleau habillée dans une robe fourreau dorée et entourée de danseuses, que voit-on à l’étranger ? Une gamine de banlieue en train de détruire la culture française ? Non, on voit une Marie-Antoinette noire. Et les conservateurs ne voient pas, hélas, à quel point elle peut exalter des valeurs éminemment françaises – l’irrévérence, le féminisme, la modernité, l’élégance. On dit qu’elle ne chante pas en français. Mais qui, parmi les gens de moins de 30 ans, emploie les mots « voyou » ou « pipelette » dans ses textes ? Renaud ou Johnny étaient perçus eux aussi, en leur temps, comme des ennemis de la culture française, avant de devenir des icônes nationales. On se rendra compte avec le temps qu’Aya Nakamura est de cette dimension-là.

Quel rôle joue la chanson dans la diffusion de la langue française ?

Dans les centres culturels français et les Alliances françaises à l’étranger, le désir d’apprendre cette langue vient souvent du cinéma, de la littérature, mais aussi de la chanson. Hier, c’était Piaf. Aujourd’hui, c’est Zaz. Au Brésil, en Allemagne, en Russie, il y a des gamins qui n’ont pas été élevés dans le culte de l’accordéon posé sur une chanson, mais qui veulent un monde qui change et qui apprennent le français à cause de Zaz. Vous trouvez sur Internet des cours de français qui sont donnés en partant de ses chansons ! Nous habitons le monde comme nous habitons notre langue, et avec elle vient un imaginaire singulier. Et la chanson est définitivement porteuse d’imaginaire.

Propos recueillis par JULIEN BISSON