Je n’ai pas choisi la bande dessinée par défaut. Pour moi, la langue et le dessin vont toujours de pair. Petite, j’aimais les livres, j’écrivais des journaux, des nouvelles. Je connais les possibilités du texte d’un côté, du dessin de l’autre, et je sais qu’en les réunissant on obtient beaucoup plus que la somme des deux. De la même manière que quelqu’un qui écrit des chansons vous dira qu’il fait bien plus que de mettre une mélodie sur un texte, le dessinateur de bande dessinée dépasse largement le texte-image. Chacun joue sur les effets de rupture ou de contraste qu’il peut créer entre les deux éléments, recherche les moments où l’un vient donner de la force à l’autre. Chacun orchestre le silence qui vient au bon moment. Il m’arrive de passer des heures et des heures à ciseler les mots pour une simple page de dialogue. Parfois, je décide qu’une scène sera plus forte si elle est muette. L’objectif est d’aller le plus loin possible dans l’économie de mots, il faut oser. C’est un pari qui repose sur l’intelligence qu’on prête à ses lecteurs. La difficulté des pages muettes en bande dessinée – on le sait –, c’est qu’elles risquent d’être survolées. Il faut donc trouver des astuces pour attirer l’attention du lecteur. Certains auteurs, par exemple, font un phylactère avec trois points de suspension. Ils marquent le fait que le silence n’est pas le vide.

« La chanson française qui me touche, c’est celle qui me fait pleurer »

En tant que lectrice, une bande dessinée dont les dialogues sont mal écrits me tombe des mains. Il me semble aussi grave de mal faire parler ses personnages que de mal les dessiner. Comme au théâtre ou au cinéma, le dialogue doit servir les personnages. Le lecteur ou la lectrice doivent pouvoir comprendre le sous-texte. Pour qu’un personnage de bande dessinée fonctionne, il faut être attentif à deux choses : les expressions de son visage et le choix de ses mots, c’est-à-dire son jeu d’acteur. Mais, contrairement à un réalisateur qui peut s’appuyer sur une équipe, le dessinateur est seul, il est à la fois chef opérateur, cadreur, etc. Dans mon travail de préparation, je dessine et j’écris toujours les dialogues en même temps. Je relis dix fois mes crayonnés, en les jouant dans ma tête, pour être sûre qu’ils sonnent juste. La langue, c’est de la musique, c’est le rythme d’une phrase. On retrouve chez mes personnages beaucoup d’interjections, et je n’hésite pas à tripler mes voyelles pour obliger le lecteur à entendre les mots comme je les entends. Cela a donné lieu à bon nombre d’échanges et de discussions avec les correcteurs et correctrices de Gallimard lors de mes premières années, notamment au sujet de la ponctuation. C’est elle qui donne le tempo. S’il n’y a pas de virgules, pas de points, c’est voulu, et je ne veux pas qu’on m’en rajoute. De la même manière qu’on laisserait carte blanche à quelqu’un qui écrit en littérature des dialogues très libres avec peu de ponctuation, il ne faut pas corriger les textes de la bande dessinée comme s’il s’agissait d’une rédaction de lycée. Il faut laisser les auteurs et autrices de bande dessinée imposer la musique de leur texte.

Je n’ai pas du tout grandi dans la chanson française. J’éprouvais presque une petite forme de snobisme qui consistait à penser que la vraie musique, c’était forcément du rock anglo-américain. Et comme les albums qu’on écoute à l’adolescence restent toute notre vie nos meilleurs albums, je n’ai jamais tout à fait décroché de ça. Mais, plus tardivement, en vieillissant et en étant plus sensible aux textes, j’ai été happée par la chanson française contemporaine. Le fait d’être mariée à quelqu’un qui sait particulièrement bien transmettre son amour pour la chanson n’y est pas étranger non plus ! Depuis cinq à dix ans que je m’y intéresse, j’ai vraiment eu des révélations, notamment de chanteuses françaises. J’admire souvent la force de leur écriture, le choix de chaque mot. Certaines chansons, même à la quarantième écoute, me bouleversent. D’ailleurs, la chanson française qui me touche, c’est celle qui me fait pleurer.

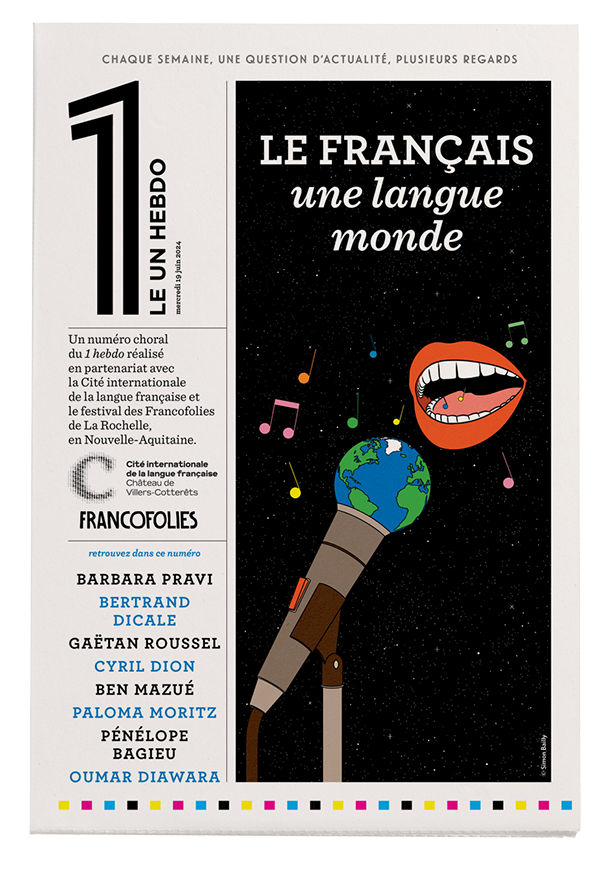

J’adore Aurélie Saada, c’est vraiment une parolière extraordinaire. Certaines voix également me brisent instantanément, comme celle de Barbara Pravi par exemple. Je me souviens qu’aux Francofolies, il y a deux ans, Hoshi, Juliette Armanet et Angèle étaient programmées le même soir. En regardant le public, j’ai été très émue par la présence d’une tonne de petites filles et de jeunes filles. Quelle époque et quelle chance incroyables de pouvoir grandir avec comme figures de proue des méga rockstars comme ces femmes-là ! Juliette, c’est Johnny. Angèle, c’est Madonna. Il y a vingt ans, on n’aurait jamais pu imaginer une soirée comme ça !

Le plus beau mot de la langue française selon vous

« Merci. » Ça ne coûte pas plus cher de le dire et ça montre qu’on sait que les choses ne sont pas dues, qu’elles ne tombent pas du ciel. Visuellement aussi, c’est un joli mot. Je serais très déprimée si j’étais un jour victime d’une malédiction qui m’empêcherait de le dire.

Le mot que vous dites le plus souvent

« On verra. » Ce n’est pas un mot, c’est presque une philosophie de vie. C’est une bonne façon de ne pas fermer de portes. Souvent, je dis les choses avant de les penser et cela induit que je finis par y croire. C’est le pouvoir des mots dans ma vie.

Votre juron préféré

« Dégueulasse. » Pas « dégueu », mais bien « dégueulasse ». Je tiens au mot entier. Il s’applique à tout. « L’évier est dégueulasse. » « La chanson est dégueulasse. » « J’ai écouté le débat des européennes, je n’ai entendu que des dégueulasseries. » « J’ai un teint dégueulasse. » Il y a quelque chose de satisfaisant dans le lâcher du mot, il a les bonnes consonnes.

Le mot que vous détestez

« Prurit. » Les occurrences sont très rares, mais rien que de le prononcer, le mot me dégoûte. Je suis bien contente de ne pas être dermato pour ne pas y être trop souvent confrontée. Il est proche de la réalité décrite, c’est un mot dégueulasse !

Un mot typiquement français à faire découvrir à un étranger

Ce serait le champ lexical de la revendication. Je prends des cours de russe depuis quelques années. Dieu sait si c’est une langue riche. Il existe par exemple toutes les nuances pour dire la mélancolie et le mal de vivre. Mais il y a aussi des angles morts. Un jour j’ai parlé à ma professeure de manifestations, d’émeutes, sans qu’elle puisse trouver la bonne traduction, le mot juste qui conserverait la même force évocatrice. Le vocabulaire de la colère populaire, de la révolte de la rue, est vraiment une subtilité française.