« Construire un récit choral, nourri par les mémoires individuelles »

Temps de lecture : 9 minutes

Denis Peschanski et Francis Eustache, l'historien et le neuropsychologue qui dirigent ensemble le programme de recherche 13-Novembre visant à comprendre et à analyser la mémoire traumatique des attentats, nous expliquent le rôle que le procès joue et va jouer dans cette perspective pour les victimes et pour la société.

Comment est né ce travail interdisciplinaire autour de la mémoire des attentats ?

Denis Peschanski : L’origine du projet 13-Novembre, c’est l’intuition qu’il est impossible de comprendre pleinement la mémoire collective si on ne prend pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire, et qu’inversement il est impossible de comprendre pleinement ce qui se passe dans le cerveau si on ne prend pas en compte l’impact du social. D’où cette série d’entretiens, menés en 2016, 2018, 2021 et plus tard en 2026, avec des rescapés, des proches, mais aussi de simples citoyens, pour comprendre la façon dont leur mémoire de l’événement s’est construite et évolue.

Quel était l’objectif de cette étude ?

Francis Eustache : Au cœur de ce travail, il y a notamment la question du stress post-traumatique, une pathologie de la mémoire caractéristique de chocs violents, comme les attentats, mais aussi les accidents, les agressions ou les viols par exemple. Il y a toujours un choc traumatique au moment de l’événement. S’il persiste au-delà d’un mois, c’est-à-dire si la personne continue de recevoir des images intempestives, des odeurs, des sons, qui s’imposent à elle, alors on peut parler de trouble de stress post-traumatique. On peut en guérir au bout de quelques mois, de quelques années, ou ne jamais en guérir, ce qui est plus rare.

Avec ce programme, sans équivalent au monde, nous essayons de comprendre pourquoi certaines personnes, qui ont pu être au même endroit, au Bataclan ou à la terrasse de La Belle Équipe par exemple, ne souffrent pas du même traumatisme, ou pourquoi ils ne s’en remettent pas de la même façon.

Est-ce que l’imagerie cérébrale permet d’observer ce phénomène de résilience ?

Francis Eustache : Non, l’imagerie cérébrale, ce sont des chiffres, des comparaisons entre différents types de situations, de données, etc. Cependant, les différents outils que l’on utilise nous mettent sur la voie de mécanismes, déficients dans certaines situations, exacerbés dans d’autres.

Chez les personnes que l’on peut appeler résilientes, c’est-à-dire celles qui ne développent pas de stress post-traumatique, on a observé au laboratoire qu’à peu près six mois après les attentats elles avaient des mécanismes de contrôle de la mémoire, via le cortex préfrontal. Ce dernier a une action de contrôle sur des régions plus postérieures, impliquées dans la perception, la mémoire, les émotions.

Or, ces mécanismes cérébraux de contrôle sont davantage développés chez ces personnes pour des raisons qui restent en partie inconnues et qui tiennent certainement à des facteurs présents avant le traumatisme, intrinsèques à la personne, ou qui sont liées à son entourage.

« À l’avenir, c’est bien la mémoire de l’événement qui continuera d’agir sur le présent, et non l’événement lui-même »

Ce contrôle de la mémoire est très important car le traumatisme entraîne une perturbation de la mémoire autobiographique, de la façon dont les personnes se racontent. C’est comme un kyste qui va envahir le corps d’une personne, et qui va faire en sorte que cette mémoire autobiographique va se restreindre, de plus en plus, à ce moment du traumatisme. Notre étude n’a pas de visée directement thérapeutique, mais elle nous aide à mieux comprendre comment accompagner ces victimes sur le chemin de la reconstruction, avec des outils qui pourront servir pour d’autres victimes plus tard.

Comment la mémoire collective des attentats a-t-elle évolué en sept ans ?

Denis Peschanski : En 2016, quand on interrogeait les citoyens sur les lieux du 13-Novembre, le Bataclan était cité très haut, par plus de 70 % des gens, suivi à 45 % environ par les terrasses, le Stade de France, et Paris, qui était une façon un peu floue de répondre. Deux ans plus tard, on observe une baisse de toutes les références précises, et un effondrement des références au Stade de France et aux terrasses, avec moins de 20 % des réponses contre 45 % pour le Bataclan. Cet effondrement, c’est la double peine pour les rescapés et pour les parents endeuillés, qui peuvent se sentir oubliés.

Comment cela s’explique-t-il ?

Denis Peschanski : La mémoire est un phénomène de condensation, de concentration. On retient d’un événement historique ce qui suffit à lui donner son explication centrale. Le Bataclan, c’est spectaculaire, ça a duré trois heures, il y a eu 90 morts. De même que lorsqu’on parle du 11-Septembre en France, on pense aux avions et aux deux tours, et pas au Pentagone ou même à ces héros du quotidien, comme les pompiers ou les passagers du vol écrasé, beaucoup plus mis en avant aux États-Unis. Mais cela peut encore évoluer, notamment dans notre mémoire collective du 13-Novembre. C’est ce que j’appelle les régimes mémoriels.

C’est-à-dire ?

Denis Peschanski : La mémoire évolue avec le temps, et la mémoire agit sur le temps. Prenez le cas de la Seconde Guerre mondiale par exemple. Les figures structurantes ont évolué : dans les années 1960, la figure gaullienne du héros résistant prédominait, puis dans les années 1970, c’est la question de Vichy et de la collaboration qui s’est imposée. À partir du milieu des années 1980, c’est un autre régime mémoriel qui s’instaure autour de la figure de la victime juive. On voit là le décalage entre la réalité de l’événement telle que l’analyse historienne peut la décrire et ce que la mémoire collective met en avant.

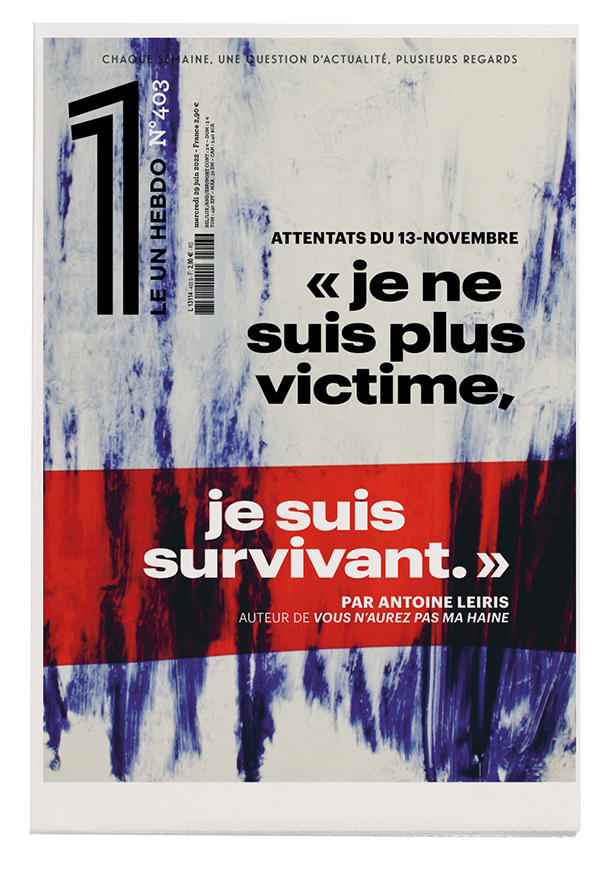

Si on transpose ce phénomène au niveau des attentats terroristes de 2015, la figure structurante depuis le 13-Novembre, c’est celle de la victime. Il est possible que le procès change un peu la donne. On voit émerger des héros, au sens sociologique du terme : les policiers, les médecins, ceux qui ont ouvert leurs portes – et il y en a eu beaucoup dans le quartier –, ceux qui sont sortis de chez eux pour porter secours. Cela correspond à une volonté politique aussi, depuis plusieurs années, de mettre en avant les héros, qui culmine avec l’attentat de Trèbes et la figure d’Arnaud Beltrame. Quand Macron fait son discours d’hommage aux Invalides, il évoque de façon très symptomatique la mémoire de la Résistance, avant de préciser : « Je veux qu’on se souvienne du nom du héros. Je ne veux pas qu’on se souvienne du nom du terroriste. »

Contrairement, par exemple, à la mémoire des attentats perpétrés par Mohammed Merah, en 2012…

Denis Peschanski : Exactement. C’est une question absolument fondamentale qui réémerge aujourd’hui avec le procès. L’idée est que, quand on parle des massacres de 2012, l’on puisse citer le nom de Jonathan Sandler, assassiné pour avoir voulu protéger des enfants. Il faut donner son nom, pour qu’on ne parle pas que de Merah. Car la mémoire agit sur le réel, et on voit bien que Merah est devenu une figure de héros dans un certain nombre de cités.

Le procès peut-il changer notre mémoire du 13-Novembre ?

Denis Peschanski : Oui, il peut changer le régime mémoriel de ces attentats. La mémoire collective est une représentation sélective du passé qui participe à la construction identitaire d’une société, ou d’un segment de cette société. Elle s’appuie sur des événements dont l’importance tient à l’utilité sociale, au sens dont ils sont porteurs. Avec ce procès, un verdict est prononcé au nom du peuple français. C’est la grande différence avec le 11-Septembre, où il n’y a pas eu de procès. La résilience américaine s’est faite par la vengeance, avec l’élimination de Ben Laden, les tortures infligées à Guantánamo. À partir de là, il n’y avait plus de procès possible. Et ce n’est pas un hasard si les théories complotistes autour du 11-Septembre ont proliféré de manière incroyable, alors que ce phénomène est totalement marginal concernant le 13-Novembre. Je pense que le procès a servi à cela.

Mais il permet aussi de mettre en lumière les oubliés du 13-Novembre, à commencer par ceux qui sont passés sous les radars au lendemain même des attentats. Je pense notamment aux gendarmes à cheval qui étaient au Stade de France pour gérer la sortie et qui se sont retrouvés à vingt mètres de la première bombe. Au procès, un certain nombre d’entre eux sont venus, et beaucoup ont pleuré, ce qui n’est pas du tout le cas des policiers qui ont déposé à la barre. Pour la première fois, ils avaient le sentiment que leur histoire était reconnue. Il va être intéressant de voir si cela s’inscrit dans la mémoire collective.

« Beaucoup de victimes redoutent l’après-verdict, car le reste de la société passera à autre chose »

Plus largement, ce procès a servi à la construction d’un récit choral, nourri par les mémoires individuelles des rescapés et relayé par les médias pour qu’il infuse dans la société française. C’est un aspect essentiel, parce qu’à l’avenir, c’est bien la mémoire de l’événement qui continuera d’agir sur le présent, et non l’événement lui-même.

Cette mémoire collective a-t-elle un impact sur la mémoire individuelle de ceux qui ont traversé l’événement ?

Francis Eustache : C’est une des questions cruciales. La mémoire individuelle est notre identité personnelle. On a besoin de cette cohérence. Sauf que la mémoire de chacun d’entre nous est alimentée par la mémoire qui se construit autour de nous, par la mémoire de notre famille, de nos amis, de la société de façon plus large. À un moment donné, il faut que ces différentes mémoires soient en phase les unes avec les autres. Entre la personne qui a été victime au Bataclan et celle qui l’a été sur les terrasses, le risque est que l’une soit reconnue par la mémoire collective et que l’autre en soit exclue. Sa mémoire individuelle ne va pas trouver d’écho dans la mémoire collective, alors que cet événement collectif devient essentiel pour elle. Et si elle ne trouve pas sa place, elle ne trouve pas le vecteur qui lui permet de faire évoluer sa mémoire personnelle.

Quelle place accorder à l’oubli dans ce contexte ?

Denis Peschanski : Il n’y a pas de mémoire sans oubli. Lors de la dernière étude qu’on a faite auprès de la population, en mai 2021, donc avant le procès, on a observé une baisse sensible du taux de réponse à nos questions, avec davantage d’erreurs ou beaucoup plus de flou. C’était particulièrement le cas au sein des couches populaires, et parmi les électeurs RN et LFI. On peut y voir un mécanisme de re-hiérarchisation en fonction des autres événements qui se sont déroulés ensuite – les grèves, les Gilets jaunes et, bien sûr, le Covid. Une des questions qu’on posait était : quel est l’événement le plus important depuis 1900 ? Résultat : la Seconde Guerre mondiale reste la référence majeure de la mémoire collective. La Première Guerre mondiale arrive à un niveau bien inférieur. Et entre les deux se trouve le Covid. Le terrorisme, lui, vient très loin derrière.

Francis Eustache : Le procès a mis en lumière ce qui s’est passé et a pu jouer un rôle positif pour de nombreuses victimes, qui se sont senties écoutées, qui ont participé, parfois tous les jours, aux côtés de gens qui ont traversé les mêmes épreuves. Mais beaucoup redoutent l’après-verdict. Car le reste de la société passera à autre chose, et laissera un grand vide pour ceux qui n’y sont pas préparés.

Propos recueillis par MANON PAULIC & JULIEN BISSON

« Construire un récit choral, nourri par les mémoires individuelles »

Denis Peschanski

Francis Eustache

L'historien Denis Peschanski et le neuropsychologue Francis Eustache nous expliquent le rôle que le procès joue et va jouer pour les victimes et pour la société.

[Partie civile]

Robert Solé

À l’ouverture du procès hors norme du 13-Novembre, ils étaient déjà 1 800. Par la suite, quelque 700 autres rescapés, blessés ou proches des victimes se sont également constitués partie civile.

Un vaccin antiterrorisme ?

Sandrine Lefranc

Pour la politiste et sociologue Sandrine Lefranc, le procès du 13-Novembre ne devrait pas fondamentalement modifier notre lecture des attentats, faute d’être sorti des analyses caricaturales.