Chercher une fin

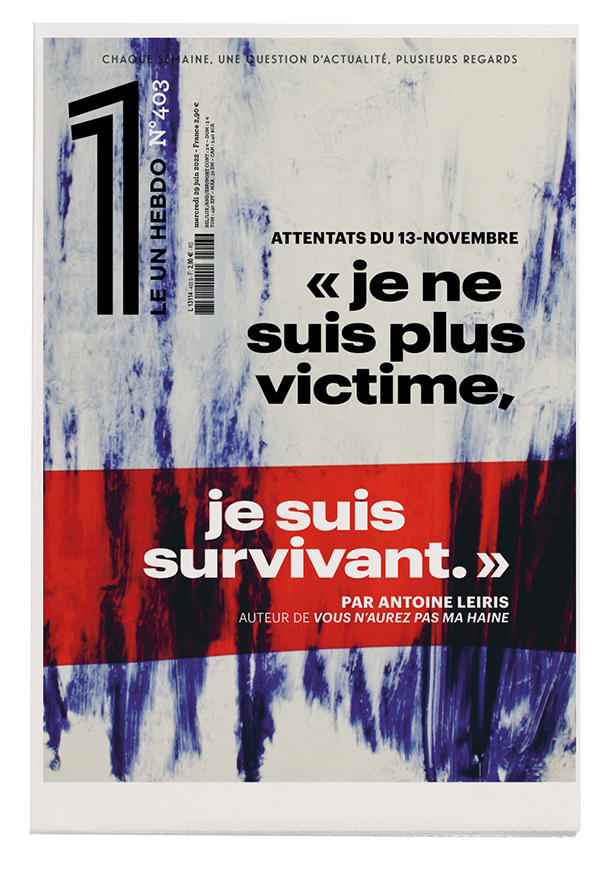

Le soir du 13-Novembre, Antoine Leiris a perdu son épouse, Hélène Muyal-Leiris, qui se trouvait au Bataclan lorsque les terroristes ont fait irruption dans la salle de concerts. Trois jours plus tard, il publiait sur Facebook une lettre ouverte, intitulée Vous n’aurez pas ma haine, dans laquelle il exprimait son refus de voir sa vie et celle de son fils, alors âgé de 17 mois, emportées par ce sentiment. Un texte poignant, repris à travers le monde, qu’ont prolongé l’écriture d’un livre, paru sous le même titre chez Fayard en mars de l’année suivante, puis, trois ans plus tard, le récit La vie, après, publié par Robert Laffont. Il revient ici sur les quatre saisons du procès des attentats et ce que chacune d’entre elles lui a apporté dans son processus de reconstruction.Temps de lecture : 29 minutes

Je devais y retourner pour en sortir. Je l’ai compris dès le premier jour d’audience. En entrant dans la salle, en m’installant sur un banc, en entendant la sonnerie qui signale la reprise des débats, en me levant pour marquer le respect dû à l’entrée de la cour, en regardant autour les accusés, les parties civiles, la presse, les avocats, j’ai compris que ces cinq années depuis les attentats du Bataclan avaient été une fuite sur place. Quel que soit l’élan que je prenais, la force avec laquelle je tirais sur le fil de ma vie, je revenais toujours au même endroit, ici, dans cette salle d’audience, au cœur de cette soirée qui recommençait ce jour-là. Je crois que j’ai pu garder les attentats loin de moi parce que je savais qu’un jour le procès arriverait. Je savais qu’un jour j’y serais confronté à nouveau, une dernière fois, une première fois, une fois pour toutes.

Le 3 juillet, mon avocat m’adresse des documents et un message. Dans le dossier en référence, je reviens vers vous en vue de l’audience prévue à la rentrée s’agissant de l’ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015. En pièce jointe, les informations essentielles, les premières pages de l’ordonnance de mise en accusation, les informations pratiques sur l’audience et la procédure à suivre pour y assister, ainsi que le document à remplir pour la demande d’aide juridictionnelle.

Il y a différentes cases à cocher selon la situation de celui ou celle qui la requiert. Je suis dans la section 4-A et ça se présente ainsi :

Votre situation financière et patrimoniale.

Les situations ne nécessitant pas de déclarer ses ressources.

Cochez le cas correspondant à votre situation :

❐ Vous êtes bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA).

❐ Vous êtes bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa).

❐ Vous formez un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

❐ Votre procès a lieu devant le tribunal des pensions ou en appel, devant la cour régionale des pensions.

❐ Vous êtes victime d’un des crimes considérés comme étant les plus graves ou ayant droit d’une victime de tels actes (meurtre, tortures ou actes de barbarie, actes de terrorisme, viol, etc.).

Le vade-mecum en pièce jointe est là pour m’aider. Pour moi, c’est : Vous êtes victime d’un des crimes considérés comme étant les plus graves ou ayant droit d’une victime de tels actes (meurtre, tortures ou actes de barbarie, actes de terrorisme, viol, etc.). Il faut mettre une croix dans le petit carré, cocher la case, accepter de donner un nom à ces événements et, par-là, que ces événements me désignent. Je suis une catégorie administrative, je suis victime de terrorisme, je serai partie civile au procès qui va juger ces actes et leurs auteurs.

Je n’ai jamais accepté cette dénomination, je ne me suis jamais revendiqué comme tel, je crois que je n’ai jamais employé ce mot autrement que pour dire que je ne l’étais pas, victime. C’est la première chose que ce procès m’oblige à accepter, avant même qu’il ne débute, cette dénomination, cette catégorie administrative, victime d’un acte terroriste. Au-delà du mot, c’est la réalité qu’il recouvre que je dois accepter ; en traçant cette croix dans cette case, j’ouvre une première fois les yeux sur la violence de ce que nous avons vécu.

J’ai pensé à suivre le procès en tant que journaliste, je comprends, en l’écrivant aujourd’hui, que je voulais rester spectateur du procès, m’asseoir sur les bancs qui sont réservés à la presse, être là pour raisons professionnelles, juste à côté. Pouvoir regarder les autres victimes en pensant ne pas en faire partie. Je ne suis pas victime, je n’ai pas été victime, je n’ai pas vu le sang, je n’ai pas entendu les balles, je n’ai pas senti la poudre, je n’étais pas dans la salle.

En cochant cette case, je prends ce nom dont je ne voulais pas. Mais ce qui nous désigne ne nous définit pas. Ce document qui m’oblige à assumer mon nom, si je veux être partie à ce procès, ne me réduit pas à ce nom, il définit un espace dans lequel j’ai un rôle à jouer. Je suis victime d’un acte de terrorisme, mais je serai partie civile.

C’est avec nous que le procès d’assises s’ouvre, l’appel des parties. Au vu de leur nombre, ça prend un temps infini quand, d’ordinaire, la tâche est expédiée en quelques minutes. C’est un moment essentiel, il faut établir qui est fondé à être partie à ce procès, permettre à chacun de se reconnaître et de reconnaître ceux qui occupent le même espace que soi. La disposition de la salle va nous astreindre à cette place, un espace qui n’est qu’à nous, et dans lequel nous allons apprendre ensemble, avec le temps, ce que nous sommes et pourquoi nous sommes là. Il y a face à nous la cour, au fond à droite le ministère public, chargé de l’accusation, plus avant les avocats qui nous représentent, face à eux la défense, et juste derrière les accusés.

L’organisation de l’espace dessine la géopolitique des forces en présence. Une cour de justice, au moins à l’ouverture d’un procès, est un continent prêt à entrer en guerre, il faut savoir identifier ses ennemis et reconnaître ses alliés. La salle est mise en scène de sorte que je peux visualiser l’ensemble d’un regard. Nous faisons face à ceux qui sont chargés de juger les faits, en fonction des éléments qu’on leur présentera. Ils sont devant nous, en surplomb, du côté du siège, et, par cette position, je comprends qu’ils ne sont pas de notre côté. Ils ne sont pas là pour nous. Ils sont simplement responsables devant nous en tant que représentants du peuple au nom duquel ils jugent.

Ils sont alignés derrière cet immense pupitre, en haut d’une estrade qui les place au-dessus de tous, le président au centre, les assesseurs à gauche et à droite. Entre nous, au point de rencontre de toutes ces tangentes, il y a l’arène, le lieu de l’affrontement. L’image de l’arène est celle qui m’est venue spontanément, avec ses rangées d’avocats de part et d’autre, le public et la cour, ce lieu qui n’appartient à personne, qui n’est lié à aucun des territoires, est celui où pourront se rencontrer les idées et les arguments. Le lieu d’où émergera aussi la parole, celle des témoins, car c’est là où est installée la barre à laquelle ils seront appelés. Le lieu dans lequel se manifestera peut-être la vérité, au moins, une vérité.

Une cour de justice est un continent prêt à entrer en guerre, il faut savoir identifier ses ennemis et reconnaître ses alliés

Ainsi se présente la géographie de cette salle que je découvre. La place qui est réservée aux parties civiles lors d’un procès d’assises rappelle celle des victimes d’un acte de terrorisme. La définition du terrorisme est complexe et sujette à débat, mais elle se caractérise par le fait que les victimes de cet acte ne sont pas choisies pour elles-mêmes, les cibles ne sont pas la cible, le meurtre est le moyen, la victime est l’outil pour provoquer la terreur qui est le but réel de cet acte. L’affrontement se joue, au travers des victimes, entre une idéologie de destruction et la communauté nationale qu’elle veut détruire.

Il se rejoue symboliquement aujourd’hui, la communauté nationale rétablit l’ordre public en condamnant ceux qui ont été l’outil de cette idéologie, en tant que parties civiles nous en sommes les témoins. Les débats nous traversent. On ne juge pas ces individus pour le mal qu’ils nous ont fait, on les juge pour un trouble à l’ordre public caractérisé par la mort de 132 personnes.

Les parties sont listées au début du dossier d’accusation. J’ai lu un à un chacun des noms. 62 pages de noms les uns après les autres, c’est comme se promener dans un cimetière de vivants. Toutes les stèles ont la même date : 13 novembre 2015.

Pour qu’une vérité devienne indiscutable, il faut qu’elle soit discutée, c’est l’enjeu d’un procès. Sortir les éléments un par un et les placer au centre de la salle, dans ce lieu de rencontre des arguments. La vérité ne se dessine pas d’un trait, et la discussion ne la fait pas toujours advenir. Pourtant, le contradictoire est au cœur du procès d’assises. Tout est affaire de mots, c’est le principe de l’oralité des débats. Les mots doivent être libérés des dossiers dans lesquels ils sont enfermés depuis plusieurs années pour être entendus par tous, devenir un bien commun.

C’est ce qui fait de ce procès un espace si particulier. Ici, les mots appartiennent à tous, de manière égale, chacun peut se les approprier, leur donner un sens, la seule concession qui est due en échange, c’est l’écoute. Écouter comment les autres parties s’approprient ces mêmes mots, accepter que, même si on est en désaccord avec le raisonnement adverse, ce raisonnement n’est pas faux, il est un raisonnement qui aura une place égale dans cette procédure à celui qu’on produit soi-même.

« Je n’ai plus envie de vivre chaque jour comme si c’était le dernier, parce que c’est fatigant en fait. »

Les mots des parties civiles, cet automne sera marqué de leur sceau. Pour ceux qui y étaient, le 13-Novembre a arrêté le temps, il a rendu le présent de ce jour-là permanent. Plus de passé, plus d’avenir. Ce même jour qui se répète encore et encore. C’est ce que j’ai compris en écoutant ceux qui y étaient.

Pour les familles, le chagrin est ce présent permanent, mais les attentats sont passés. On s’éloigne chaque jour un peu plus des faits, sans le vouloir, en essayant de les retenir, mais sans avoir vraiment le choix. Ce procès bouscule cette temporalité, il appelle le passé, le fait devenir présent à nouveau en même temps qu’il met le présent entre parenthèses, ce quotidien hors du tribunal qui est renvoyé à « après », quand le procès sera passé.

J’attends la fin du procès puis je vais chercher un nouveau travail. J’attends la fin du procès puis je pars un mois en vacances en Italie. J’attends la fin du procès puis je reprends mes études. J’ai rencontré quelqu’un, mais ça n’est pas le moment, j’attends la fin du procès. Ce sont quelques phrases que j’ai pu dire ou entendre au cours de ces mois passés là-bas.

C’est un temps long. Neuf mois pour accoucher de la vérité. Neuf mois pris à la vie. Neuf mois pour renaître. Chacun suspend son présent pour assister à ce procès, et, lorsqu’on entre dans cette salle, c’est bien un temps différent dans lequel on s’installe. On revit le passé comme s’il était présent. Ce n’est pas le passé qui revient, c’est le passé qui prend la forme du présent, un présent à nouveau, vécu une deuxième fois, et, pour partie, une première.

« J’ai ramassé dans ma bouche, par le trou fait dans ma joue, des éclats de dents qui me faisaient tousser, pour ne pas attirer l’attention des terroristes qui étaient à quelques centimètres de moi. »

Mon histoire commence dans la nuit du 13-Novembre. Je lisais dans le lit, le calme de mon fils dans sa chambre absorbait le silence, le téléphone a vibré, et le silence est arrivé. Il est resté. Je me dis parfois qu’il est resté jusqu’à ce jour où j’ai entendu d’autres que moi raconter cette histoire.

Neuf mois pour accoucher de la vérité. Neuf mois pris à la vie. Neuf mois pour renaître

Je n’ai pas relevé l’identité de ceux qui ont prononcé ces phrases, je me souviens des visages, mais j’ai effacé les noms car, je crois, si ces histoires sont individuelles, elles forment un récit commun. J’ai mis longtemps à comprendre – et, à vrai dire, je l’ai compris en entendant le premier témoin – que j’en faisais partie moi aussi.

Je n’ai noté que des fragments, car je voulais garder les mots à cet endroit, dans cette salle, ne pas les sortir de cette intimité dans laquelle ils peuvent être entendus sans provoquer l’effroi, sans qu’ils appartiennent seulement à celui qui les prononce mais qu’ils puissent être supportés par tous. Peut-être voulais-je aussi qu’ils ne me suivent pas, les circonscrire à cet endroit, les laisser là définitivement.

Voilà ce présent dans lequel je suis plongé. Un présent que je ne connais pas. Je n’étais pas là-bas ce soir-là. C’est ce que disent tous ceux qui y étaient, j’étais là-bas.

« J’ai appris à voler autrement. »

Elle le dit d’une voix minuscule. Elle était en terrasse, avec son frère, et son récit est le même. Je n’y étais pas moi. Je n’y étais pas du tout. Ni en terrasse ni au stade, j’étais chez moi, j’étais en sécurité. J’y suis aujourd’hui à travers les mots de ceux qui en sont revenus.

Cent trente fois la mort. Des centaines de fois la mort, proche, juste là, qui frôle, qui condamne et qui épargne. Ils ne sont plus les mêmes. Ce sont des morts qui dialoguent entre eux à la barre. Ceux qui n’ont plus la parole parce qu’ils n’en sont pas revenus et ceux qui parlent pour eux, avec la voix de cette partie d’eux-mêmes qui a disparu sous les corps, l’odeur du sang et de la poudre.

« L’identité se fracture et il faut faire le deuil de qui on était. »

Je ne saurais dire qui était où, qui a vécu quoi, comment chaque histoire a commencé et comment elle s’est terminée. Je veux dire précisément, car toutes ont commencé de la même manière, avec ce bruit de pétards, et toutes se sont terminées de la même façon. C’est un seul récit qui commence à émerger de ces témoignages. Comme si chacun prenait la suite de l’autre dans une histoire écrite à plusieurs mains.

Quand la justice distingue chacun des accusés selon son niveau d’implication, les actes positifs qu’il a effectués, elle rassemble les parties civiles en une seule et même entité. Nous sommes le récit de cette soirée, que nous l’ayons vécue de l’intérieur ou de l’extérieur, que nous soyons blessés ou non, que nous soyons proches ou plus lointains.

« Je porte les mêmes vêtements que ce soir-là parce que ça fait six ans que je suis là-bas. »

En six ans, je n’ai pas osé y mettre les pieds et voilà que j’y suis, avec elle, avec eux. Il y a quelque chose que je n’aurai pas vécu, mais que je partage maintenant. Quelque chose que j’accepte de partager alors que je l’avais refusé jusqu’ici. Nicolas était avec Hélène au Bataclan.

C’est mon meilleur ami. Celui que j’ai rencontré au lycée et qui m’a donné envie de voir au-delà, parce que lui-même ne s’arrêtait pas à ce qui était possible. Un ami qu’on garde une vie, et que j’ai laissé seul dans cette salle toutes ces années. Je ne pouvais passer cette porte, je ne pouvais pas entendre ce qu’il a essayé de me raconter.

Quand il commençait à parler de ça, je l’écoutais juste le temps nécessaire pour qu’il arrête, je ne le relançais jamais. Ce n’est que maintenant, en ressentant le soulagement de ceux qui quittent la barre après avoir parlé, que je comprends le mal que je lui ai fait. Ce silence que je lui ai imposé et qui le gardait, auprès de moi en tout cas, enfermé là-bas. Je veux lui dire que j’y suis allé moi aussi. Je l’ai vu là-bas. Je l’ai reconnu.

« Je ne suis pas en vie, je respire, c’est tout. »

Le dialogue s’arrête là. Je n’ai pris aucune note lors des témoignages des familles de victimes. Rien, pas un mot. Je les ai écoutés pourtant, je les ai entendus, j’étais là. J’ai vécu avec eux ces heures de doute, cet espoir qui ne s’éteint qu’à la vue du corps, pour ceux qui ont pu le voir, ou à l’annonce de la mort, pour les autres. Mais cette histoire je la connais déjà. Nous avons tous vécu la même chose, au même moment.

Être au procès, c’est être victime avec les victimes, accepter que mon histoire est notre histoire, je me laisse déposséder de quelque chose et je m’approprie autre chose, ma part dans un récit commun. Faire corps. C’est la première fois que je ressens ça. Faire corps avec ceux qui ont vécu la même chose que moi. Les mots ne guérissent de rien, mais ils lient ceux qui les prononcent et ceux qui les écoutent.

Les habitudes font partie du rituel. Elles sont essentielles. Elles permettent d’accepter la contrainte qu’est ce procès. Il faut manger tôt pour ne pas arriver en retard à l’audience qui débute à 12 h 30, du mardi au jeudi, le lundi parfois aussi quand le programme est dense. À 12 heures, il est temps de partir, la ligne 8 d’abord puis la ligne 1, je m’arrête à Châtelet, ou, si l’humeur m’en dit, la ligne 10, sortie station Mabillon, puis marche jusqu’à la place Dauphine, au cœur de Paris.

L’air n’y est pas le même que dans le reste de la ville. Au bord de la Seine, on sent le vent de la Côte d’Or qui descend le fleuve, la lumière aussi est différente, plus horizontale, elle se pose en aplats sur les bâtiments quand, à d’autres endroits de la ville, elle grimpe à leurs façades.

On nous a donné des badges pour nous reconnaître plus facilement, ces badges sont accrochés à un lacet afin qu’on les porte autour du cou. Une couleur est attribuée en fonction du rôle que l’on tient dans la procédure, bleu pour l’organisation et les interprètes, noir pour les avocats, orange pour la presse, jaune pour les gendarmes, rouge et vert pour les parties civiles. Les lacets verts acceptent de répondre à la presse, les lacets rouges refusent.

Il faut passer un premier contrôle au bout de la rue qui mène au tribunal, puis un deuxième, ensuite il faut emprunter la ligne qui vous est réservée. À gauche pour les avocats et la presse, à droite pour les parties civiles. En montant les marches, j’ai la sensation de retrouver un endroit familier. Je ne vais plus au procès, j’y retourne. C’est un quotidien dans le quotidien. Il faut pointer, comme au travail, « badger » plutôt.

C’est après le contrôle principal, dans un long couloir qui mène à la salle des pas perdus, au centre de laquelle a été édifié ce lieu éphémère qu’est la cour spéciale chargée de juger les attentats du 13-Novembre. Long de 45 mètres, capable d’accueillir 550 personnes, ce lieu a été conçu et construit uniquement pour ce procès. Les couleurs sont calmes, du blanc, du bois, du sisal au sol. La lumière est blanche, on la tamise lorsqu’on projette une image ou qu’on diffuse un extrait sonore.

Il y aura en septembre le procès des attentats de Nice, puis ce lieu disparaîtra, il emportera avec lui les mots et les images. Comme pour se convaincre que tout ça n’aura plus jamais lieu. Enfouir ces événements sous des centaines de kilos de décombres qui finiront dans une quelconque déchetterie de banlieue parisienne. C’est peut-être pour ça que dans cette enceinte la parole est libre, qu’aucune image, aucun son n’est à même de faire taire cette liberté. Parce que chacun sait que cette parole sera enfouie à la même profondeur que les morts dont elle a prononcé le nom, une fois ce procès terminé.

Je me sens bien ici. Je m’installe au fond, près de la porte, jamais très loin de la sortie. Je retrouve chaque jour les mêmes visages. Il y a cet homme qui n’ôte jamais ses lunettes de soleil et qui est assis quelques rangs devant moi. Il embrasse ceux qui sont assis à côté de lui, il prend dans ses bras ceux qui en ont besoin, il discute avec tous. Un lien réel que de nombreuses parties civiles ont tissé.

Le premier jour d’audience j’ai regardé la salle et je me suis demandé qui était où. Qui avait vécu quoi. Qui avait vu quoi. Qui avait perdu qui. Qui était blessé et qui ne l’était pas. Je cherchais la blessure chez l’autre pour voir si elle ressemblait à la mienne. Après plusieurs semaines, je ne cherche plus la blessure, nous sommes liés différemment. Je ne sais pas plus qu’au premier jour qui a vécu quoi, ou qui a perdu qui, mais je sais aujourd’hui que ces questions n’ont pas de sens, ce qui nous lie, c’est ce moment que nous vivons.

Nous sommes ensemble, dans cette intimité de circonstance, dans ce lieu qui nous rapproche et nous approche de ceux qui nous ont amenés là, ceux qui sont en vie du moins. Car si le lieu du procès me rapproche des autres victimes, il me rapproche aussi des accusés. Par la force des choses, je suis tenu de côtoyer ceux qui sont dans le box.

J’utilise ce mot pour ce qu’il dit, côtoyer, être en contact avec quelqu’un, et ce qu’il dit devrait me donner envie de ne pas être là. Pourtant je reviens chaque fois. Je reviens à côté d’eux. Je leur laisse un espace dans cette enceinte, et cet espace en ouvre un autre, celui que je dois leur laisser dans ma vie. J’ai longtemps cru que les circonstances étaient accessoires, seule la perte comptait. Les côtoyer, vivre à côté d’eux chaque jour, me permet de comprendre que j’avais tort.

Les circonstances comptent. L’événement compte. L’attentat compte. J’ai eu besoin de le voir, de l’entendre, de le toucher. De sentir physiquement la présence dans cette salle de ceux qui ont aidé à son organisation ou auraient pu le commettre. Besoin de sentir la réalité de la chair blessée autant que la main qui a blessé. Côtoyer, au sens premier, c’est marcher le long de quelque chose, à côté de quelque chose. Ce mouvement du procès est un mouvement parallèle. L’accusation et la défense, les parties civiles et les accusés, chacun avance de son côté, mais, parfois, nous nous rencontrons. Ces moments sont rares.

Il est grand, blouson de cuir, barbe jusqu’au milieu du torse, des bagues aux doigts et un sourire qui souligne la fatigue qu’il porte sous les yeux. Il a dit : « Aujourd’hui, je ne suis plus victime, je suis survivant. » Une phrase qui a réuni la salle en une seule émotion. C’est un silence, un bourdonnement, le temps qui se fige, l’air qui se densifie, c’est tout ça à la fois et rien de tout ça en même temps. C’est un alignement, peut-être une communion, un moment où chacun ressent la même chose au même moment.

Si on place cent métronomes sur une planche de bois, qu’on les lance à des rythmes différents, ils finiront tous par donner la même mesure, accordés naturellement par le temps qu’ils passent côte à côte et les vibrations qui traversent la matière organique. C’est le phénomène de résonance. La salle entière est en résonance. Cette parole vient d’un expert, d’un enquêteur, d’un avocat, d’un accusé ou d’un témoin et elle nous accorde tous.

Parfois c’est dans l’horreur que nous sommes à l’unisson. Le temps des reconstitutions est un temps focal. Du plus loin au plus près, on suit cette route qui mène à l’inévitable. Une tragédie, en ce sens qu’elle est certaine dès les premiers mots qui composent son récit. On ne pourra pas échapper à cette issue, ni ceux qui tueront ni ceux qui seront tués.

C’est un appel d’air, on est aspiré dans la salle

Un extrait est diffusé, quelques secondes d’un enregistrement qui a capté l’intégralité de la soirée, l’entrée des terroristes dans le Bataclan. On reconnaît le bruit de pétards, les murs de la salle d’audience s’assombrissent, le volume de la musique augmente. Certains de ceux qui y étaient ont eu besoin d’entendre cet enregistrement en entier, pour recomposer ce qu’ils avaient vécu et déjà partiellement oublié. Certains l’ont écouté plusieurs fois, jusqu’à la nausée, revenir sur chacun de ces bruits jusqu’à ce qu’ils dessinent des images effacées.

Pour les familles, c’est un appel d’air, de ceux qui propagent les incendies, on est aspiré dans la salle. Nous sommes là-bas pour quelques secondes seulement. La musique fait tambouriner les tympans, on ne s’entend pas, clac, clac, clac, les corps tombent les uns sur les autres. Nous tombons avec eux. Le sang, ce sang qui nous salit les yeux et les oreilles. L’extrait sonore s’arrête. L’audience reprend dans un silence de mort, au sens propre, les cadavres sont autour de nous.

Les reconstitutions continuent jusqu’à l’institut médico-légal. Son directeur vient témoigner à la barre. Il répond aux questions des parties civiles en regardant dans le grand cahier qu’il a devant lui. Un livre de comptes, le livre de comptes des morts et des blessures qui en sont la cause. C’est un comptable, un simple comptable qui liste les balles et leurs trajectoires, les litres de sang, le nombre d’os brisés, la quantité d’impacts.

La mesure de la blessure rencontre ce jour-là l’incommensurable de la souffrance. La question revient sans arrêt, pour chaque corps, pour chaque balle reçue, combien a-t-il ou a-t-elle souffert ? On ne peut le dire avec certitude, désolé madame, désolé monsieur, on peut simplement estimer le temps qu’il a fallu pour mourir en fonction de l’importance de l’hémorragie et des organes touchés, charge ensuite à chacun d’estimer la quantité de souffrance vécue.

Je vois la fin qui approche. J’ai peur que ça s’arrête, que ce soit terminé. Ce n’est pas le jugement qui me fait peur, c’est de ne plus aller à cet endroit, que ce moment soit fini, ce dernier moment où la vérité est encore mouvante, elle n’appartient qu’à cette salle, ne peut être dite qu’ici, ne peut être entendue qu’entre ces quatre murs. J’ai peur de ne plus retrouver mes habitudes, ne plus ressentir cette fraternité immédiate avec la salle, ne plus pouvoir me dire ce sera bientôt fini. Si ça n’est plus bientôt fini, c’est que c’est fini, il n’y a plus rien à ajouter, plus grand-chose à dire.

Depuis le début du procès, je n’attends que ça, qu’il se termine, et pourtant, j’appréhende ce moment où cette histoire qui n’est déjà plus tout à fait la mienne ne sera plus la nôtre, elle ne sera plus aux parties civiles, elle sera à chacun, elle sera Histoire. Comme si je voulais garder encore un peu pour moi, après l’avoir évitée durant ces cinq dernières années, la réalité des faits avant qu’ils ne soient classés.

La borne de téléphone mobile n’est pas située au bon endroit sur le plan qui est affiché. Le procès du siècle passera une partie de son après-midi sur cette borne, son emplacement exact, sans que cet emplacement ne soit déterminant en rien sur la suite de la procédure. Juste par principe, parce que c’est ainsi. Si un droit peut être proclamé de manière générale, il n’est effectif que par la défense de chaque parcelle de sa réalité.

C’est en contestant l’emplacement exact de cette borne téléphonique, et de toutes les autres, de chacune sans exception que la défense exerce ses droits, qu’elle renvoie l’accusation à la nécessaire infaillibilité de son argumentation. Le doute profite à l’accusé. Pourtant, ces accusés nous les avons déjà jugés coupables. Coupables pour le tout, quel que soit ce qu’ils ont fait.

En assistant aux débats tous les jours, je mets la justice au défi de me déjuger, je me mets moi-même au défi de dépasser ce préjugé. Car voilà ce qu’a changé fondamentalement cette procédure, ce quel que soit ce qu’ils ont fait. On préjuge de l’ensemble, et la procédure, en s’arrêtant sur le détail, nous donne à penser l’individuel. J’ai préjugé cette entité indistincte qui est assise dans le box, ceux qu’on appelle les terroristes. Mais ce n’est pas cette entité qui est jugée, c’est chacun d’entre eux, et pour chacun d’entre eux, leur part de responsabilité dans cette entité.

Le procès ne répond pas au pourquoi, il établit le comment. Il faut accepter ses limites, ne pas lui prêter des fonctions qu’il n’a pas, ne pas lui demander d’être ce qu’il n’est pas. Je me souviens de ce jeune homme venu témoigner au début du procès. Tellement beau, tellement grand, tellement de cheveux, il disait n’attendre rien d’autre qu’un procès équitable, des mots qui auraient pu être les miens. Dire, ces accusés ont droit à un procès équitable est une chose, le vivre en est une autre.

Chaque fois que la défense marque des points, qu’elle met au jour un manquement de l’enquête, qu’elle souligne une approximation, qu’elle fragilise l’accusation, en faisant l’exercice concret, par la parole, des droits des accusés, elle me pousse vers la part de moi que je dois apprivoiser chaque jour, cette part de moi qui a déjà jugé. De l’idée à la réalisation de cette idée, le gouffre est immense, le réflexe est humain.

Voilà le dépassement que demande ce procès, le même dépassement que demande tout procès, le même dépassement que demande la vie dans un système démocratique. Le mot est lâché. Je l’ai vu s’incarner dans cette salle, dans la lutte entre l’idéal et l’acceptable, le procès équitable et la peine raisonnable, la justice et le juste. Puisque je ne peux pas déterminer moi-même ce qui est juste, je dois m’en remettre à la justice, accepter qu’elle décide pour moi et peut-être aussi contre moi.

Certains nous demanderont peut-être quand tout sera fini si nous estimons la peine suffisante, faisant de nous des jurés amenés à juger non de la culpabilité des prévenus, mais de la bonne application du droit. Nous ne sommes pas des juges à la place du juge, nous sommes les juges du juge. On nous demandera si la peine est juste quand le procès d’assise est justice.

Comment la réponse à cette question de la peine suffisante pourrait être autre chose qu’une approximation, une évaluation, un à-peu-près, une réponse qui débute par je crois que, je pense que, peut-être que, d’après moi. Déterminer ce qui est juste au-delà de ce que la cour détermine être la justice est impossible, ou alors il faudrait considérer que la peine prononcée est une forme de réparation pour la souffrance des victimes, ce qu’elle n’est pas.

C’est à la fois l’âpreté de la justice et la garantie de son bon fonctionnement, la peine n’est pas réparation, la peine est rétablissement de l’ordre qui avait été troublé. À travers elle, nous ne sommes pas réparés de nos souffrances, nous sommes armés contre l’arbitraire. Autant que faire se peut.

La justice impose d’entendre au-delà des limites de ce qu’on a déterminé être ce qu’on sait. Le terme d’audience lui-même signifie « entendre », « écouter », puis « comprendre ». Alors il faut s’oublier. Laisser pénétrer au cœur de soi, là où les convictions sont forgées par l’émotion, des idées étrangères, des idées qui bousculent ce qu’on croit et peut-être renforceront ce qu’on pense, je crois qu’ils sont coupables, mais je pense que la bonne application du droit prévaut sur ce que je crois.

Il faut écouter leur enfance, la famille, les liens d’amitié, la vie de jeune adulte, celle d’avant qu’ils soient incarcérés, quand ils avaient encore une vie à eux, qu’ils n’étaient pas confondus dans cet ensemble. Il faut imaginer le quartier où ils ont grandi, les maisons mitoyennes, les tours interminables en voiture pour s’occuper. Il faut entrer dans ce café où l’on fume du shit, on joue aux cartes et on regarde des vidéos de décapitation.

Il faut faire la route depuis Bruxelles jusqu’en Grèce pour n’y rester que quelques heures, dans une ville sans aucun charme, en se disant que c’est juste pour le goût de la route et du voyage. Il faut préparer les gilets explosifs dans la cuisine d’un appartement qu’on laisse ensuite égoutter contre un mur. Il faut nettoyer les armes et mettre les balles dans les chargeurs. Il faut copier-coller son testament à partir d’un modèle préétabli et se dire, peut-être, que c’est Dieu qui l’a voulu ainsi.

Il ne faut pas remplacer une croyance par une autre, il ne s’agit pas de croire ce que les accusés déclarent à la place de ce qu’on croyait soi-même. Il faut penser, accepter, se résoudre à ce que ce processus soit le moins mauvais des systèmes pour appliquer le droit dans une société. Un exercice de démocratie appliquée.

Le temps est essentiel pour comprendre ce qui s’est déroulé lors de ce procès. Ce temps qui manque tellement dans nos vies et qui est ici abondant, on prend le temps et on l’offre à la vérité, on revient en arrière parfois, quand c’est nécessaire, on répète ce qui a été mal entendu, mal compris, on pose plusieurs fois les questions en espérant s’approcher un peu plus d’une forme de véracité. Ce temps pour moi, partie civile, de laisser l’émotion passer, pour permettre à la réflexion d’advenir. Le temps que certaines frontières s’effacent, notamment celle qui séparait l’humanité de l’inhumanité.

Ce qu’on cherche en tant que partie civile ne naît pas d’un affrontement, mais d’une construction intellectuelle et sensible, qui se nourrit de ces heures passées à cet endroit, à entendre les mots de la souffrance et de l’horreur, à sentir la présence des bourreaux et des victimes. On s’attache aux impressions, aux petits riens, à une intonation de voix qui a l’air sincère, à un geste qui n’est pas calculé, à un mot qui ne semble pas préparé.

Ceux qu’on n’a pas voulu voir durant ces années et qu’on peut enfin regarder en face dans ce terrain neutre qu’est la salle d’audience. Car, dans cette enceinte, nous sommes parties, parties à un processus qui doit établir une vérité judiciaire. Chacun participe à la construire, mais personne ne la possède et, probablement, elle ne satisfera personne à la fin.

Nous sommes vendredi, le printemps est là, je constate que la salle est pleine. Aujourd’hui, c’est de lui que l’on parle, le seul rescapé des commandos du 13-Novembre, celui qui n’a pas voulu ou n’a pas pu se faire sauter. C’est son dernier interrogatoire, il a décidé de garder le silence il y a peu, mais chacun sait que cette fois il parlera. C’est dans l’air, tout le monde le sent, la crispation monte.

Il n’est pas le premier à parler, et j’ai le temps de sentir en moi un froid monter, je me frotte les épaules et les bras, je boutonne ma veste jusqu’en haut mais rien n’y fait, je suis glacé. Je sens les os de mon dos commencer à trembler, quelque chose me traverse déjà, quand il se lève.

Il est brouillon, il se retient, il est contradictoire, parfois incohérent, une personnalité en oscillation, selon les termes de l’expertise psychologique, pris entre un engagement déterminé qui lui permet de tenir, et une protestation d’humanité qu’il espère peut-être retrouver. Je ne me souviens pas exactement de ce qu’il a dit, et je n’ai pas eu la force de noter quoi que ce soit, mais il a répondu aux questions. Je crois que ce ne sont pas ses mots mais sa voix qui me parle, ce n’est pas ce qu’il dit mais le fait que dans ce lieu il puisse le dire, ce n’est pas l’entendre mais le fait que dans ce lieu je doive l’écouter. Du ressenti, du vécu naissent des faits. Ici, ce sont les mots, c’est le récit qui fait advenir la réalité.

Quelques semaines plus tard, mon avocat m’invite à déjeuner pour préparer sa plaidoirie. Nos liens vont au-delà de cette affaire, même s’ils naissent de cette affaire. Ce quelque chose qui unit les gens qui se ressemblent, se reconnaissent sans avoir à le dire. Nous discutons, tournons autour, Olivier me parle de lui, puis le procès vient, ce que j’ai vécu, ce que j’en tire, ce que j’en attends.

La justice ne permet pas de faire le deuil, la justice permet de donner à ce deuil une fin

Une personne qui m’est très chère, de celles qui changent le cours d’une vie, m’a donné à lire ce livre de François Sureau, Le Chemin des morts. Il était amené à juger de la recevabilité de la demande d’asile de Javier Ibarrategui, un militant indépendantiste basque menacé de mort s’il était renvoyé dans son pays. La veille, dans un café, il entend cette histoire.

Au Pays basque, « quand un membre de la famille meurt, il est conduit de la maison au cimetière par un chemin particulier, que l’on appelle le chemin des morts. Chaque maison, chaque famille a le sien. Ils ne se confondent pas ».

Chacun fait comme il peut, les parcours sont différents dans ce procès, cent trente-deux chemins différents pour les familles des victimes, quatre cent cinquante chemins différents pour ceux qui ont été blessés et leurs familles, des milliers de chemins différents pour ceux qui ont laissé une partie d’eux-mêmes ce soir-là, des millions de chemins différents qui convergent à cet endroit, cette salle d’audience.

Ce chemin des morts que j’ai emprunté, depuis l’entrée dans cette salle de concerts, jusqu’à en sortir neuf mois d’audience plus tard. La justice ne permet pas de faire le deuil, la justice permet de donner à ce deuil une fin. Olivier me répond une heure plus tard. Vous êtes en train de fermer le livre. Il me dit aussi qu’à la fin du procès, il pourra me laisser une copie du dossier. 482 pages de ma vie dans une pochette cartonnée. Je la rangerai avec les papiers. Classée. Le procès se termine pour moi avant même le prononcé du verdict, il appartient au droit.

« Construire un récit choral, nourri par les mémoires individuelles »

Denis Peschanski

Francis Eustache

L'historien Denis Peschanski et le neuropsychologue Francis Eustache nous expliquent le rôle que le procès joue et va jouer pour les victimes et pour la société.

[Partie civile]

Robert Solé

À l’ouverture du procès hors norme du 13-Novembre, ils étaient déjà 1 800. Par la suite, quelque 700 autres rescapés, blessés ou proches des victimes se sont également constitués partie civile.

Un vaccin antiterrorisme ?

Sandrine Lefranc

Pour la politiste et sociologue Sandrine Lefranc, le procès du 13-Novembre ne devrait pas fondamentalement modifier notre lecture des attentats, faute d’être sorti des analyses caricaturales.