Le tombeau des rêves prolétaires

Cédric Gras, qui est également documentariste, connaît particulièrement bien l’Ukraine, où il a vécu cinq ans. Il dirigeait l’Alliance française de Donetsk depuis 2011 lorsqu’a éclaté la guerre du Donbass, sujet de son roman Anthracite (id., 2016). Après un repli à Kharkiv, il a été nommé à Odessa, qu’il a quittée en 2016 pour participer à une expédition en Antarctique, racontée dans La Mer des cosmonautes (Paulsen, 2017). À la suite de l’invasion russe, il est retourné là-bas en vue de mieux saisir la situation. Pour la deuxième série d’été du 1, qui rend hommage à trois grandes villes de ce pays éprouvé par une demi-année d’attaques et de bombardements, il signe trois récits-fleuves qui conjuguent actualité, histoire et souvenirs personnels. Troisième et dernière étape : Marioupol.Temps de lecture : 15 minutes

Marioupol n’aurait jamais dû devenir célèbre à travers le monde. Elle n’est ni Kiev, ni Odessa, ni Lviv. Elle n’était guère renommée pour son architecture ou même son bord de mer. On ne se souviendra de Marioupol qu’en raison de la bataille du même nom et des destructions. Les barres de béton éventrées, l’usine Azovstal bombardée, le port industriel, le minerai tombant dans les vagues. C’est – c’était – une ville d’inspiration communiste comme l’Eurasie en accueille des centaines. Tout juste était-elle connue alors pour avoir formé le décor de La Petite Véra, un film entré dans l’histoire pour la toute première scène érotique du cinéma soviétique. De quoi mettre l’URSS en émoi, graver cette année 1988 dans les mémoires et enregistrer 54 millions d’entrées à travers toutes les ex-républiques. Sans compter les critiques sur la décadence supposée de la glasnost et sur l’ouverture à l’Occident.

Mis au parfum du scandale qui planait sur Marioupol, je n’avais pas manqué de visionner ce chef-d’œuvre du septième art. Je n’y avais trouvé qu’une scène dans laquelle Véra chevauche pudiquement un Sergueï au torse glabre, avant de débouler seins nus dans une cuisine typiquement soviétique. Une révolution culturelle dans le pays du sexa niet, mais l’essentiel n’était pas là. On suit surtout dans La Petite Véra l’itinéraire d’une jeune fille rebelle en proie à une URSS moribonde. Véra fume, elle se drogue, tandis que son père se saoule devant un horizon industriel plombant. La Petite Véra est passé à la postérité pour une poitrine nue sur fond de bocaux à cornichons. Le scénario traite pourtant d’une utopie à bout de souffle, étouffant dans la fumée des usines qui devaient lui assurer un avenir lumineux.

Pourquoi Vassili Pitchoul, le réalisateur, choisit-il pour son film la ville de Jdanov ? – c’est ainsi que s’appelait alors Marioupol. L’URSS ne manquait pas de décors pour un tel tournage. Peut-être fut-il impressionné par ces hauts fourneaux flanquant la mer d’Azov. Sans doute rêvait-il de filmer Véra et Sergueï sur la plage, les pieds baignés d’écume, comme en Amérique. Avait-il l’intuition que l’Ukraine regarderait vers l’Occident ? La perestroïka autorisait quelques espoirs. Plus simplement, Pitchoul était né à Marioupol. Il savait quelque chose de l’adolescence dans cette cité portuaire où affluait le charbon de tout le Donbass.

À la chute de l’Union soviétique, la ville retrouva son nom d’origine, Marioupol, la « ville de Marie » en grec. Une toponymie qui fait écho aux Simferopol, Sébastopol, Melitopol, Tiraspol et autres polis baptisées sous Catherine II la Grande après la conquête russe de ces rivages. De fait, Marioupol a d’abord été fondée par les Grecs de Crimée, établis dans la péninsule depuis l’Antiquité. Déplacés vers la mer d’Azov, ils se virent offrir des terres et des exemptions d’ordre militaire ou fiscal. Ainsi naquit Marioupol, avec ses écoles en rumeï (hellénophone), ses églises grecques orthodoxes. Une identité fondue ensuite dans l’empire et la masse atone des Homo sovieticus. On se souvient surtout aujourd’hui du peintre paysagiste Arkhip Kouïndji. Né au XIXe siècle dans une famille pauvre, il fut de ces artistes russes appelés les « Ambulants », parmi lesquels se rangent aussi Répine ou Kramskoï. Ses tableaux, réputés pour leur lumière, figurent les steppes d’Ukraine, le Dniepr et une Marioupol champêtre, préindustrielle.

Quand j’arrivais du nord à Marioupol, depuis le Donbass, je me souviens qu’on passait le petit village de Bougas. Quelques vieilles personnes y bredouillaient encore des mots en dialecte rumeï. Des restes de la politique des nationalités de Lénine, qui avait remis le grec au goût du jour, avant les répressions staliniennes. Puis on longeait sur des kilomètres l’immense combinat métallurgique d’Ilitch. Ilitch est le patronyme de Lénine mais aussi d’une foule d’Ukrainiens et l’usine a été rebaptisée depuis en l’honneur d’un scientifique sans qu’on ait eu à renommer le site. Une décommunisation à peu de frais, ou l’art du compromis et de mettre son monde d’accord. De toute manière, l’usine s’appelait Nikopol à ses débuts. Elle avait été transportée depuis les États-Unis avant d’être nationalisée par les bolcheviques.

Comme tous ceux du Donbass, je venais surtout à Marioupol pour me baigner. J’ai eu néanmoins la chance de visiter une fois cet immense complexe qui a coulé les premiers rails du Transsibérien sous l’empire avant de devenir une machine à exécuter les plans quinquennaux soviétiques. Ilitch est un quartier-usine qui formait avec Azovstal les deux poumons crasseux de l’économie de Marioupol. Stal signifie « métal » et inspira son fameux pseudonyme à Staline – un peu plus au nord, la capitale du Donbass, Donetsk, s’est d’ailleurs appelée Stalino de 1924 à 1961. Sur ces rivages et dans ces terres, l’acier a forgé une Ukraine qui n’a rien à voir avec celle des blés et des Carpates. Une Ukraine russophone, marquée par l’héritage soviétique et produisant par millions de tonnes fonte brute et acier.

Depuis l’indépendance, Ilitch et Azovstal, les deux géants métallurgiques, avaient été repris par la société Metinvest de l’oligarque Rinat Akhmetov. Une gestion moins paternelle que celle qui existait sous l’URSS mais des milliers d’ouvriers – 30 000 à Ilitch en 2014 – y trimaient encore, nourrissant des familles entières. C’est à Marioupol qu’on fondait le métal pour les gazoducs reliant la Russie à l’Europe, ceux-là mêmes qui se ferment peu à peu avec la guerre. Quant aux gigantesques feuilles de métal, elles embarquaient pour les chantiers navals de Singapour, via la mer d’Azov et le détroit de Kertch, désormais entièrement aux ordres de Moscou. Le dernier pic de production date de 2007, à la veille de la crise mondiale. Si Azovstal ne fonctionnera plus jamais, Ilitch devrait reprendre du service sous l’occupation russe.

À Marioupol comme ailleurs, l’acier a toujours primé sur les loisirs

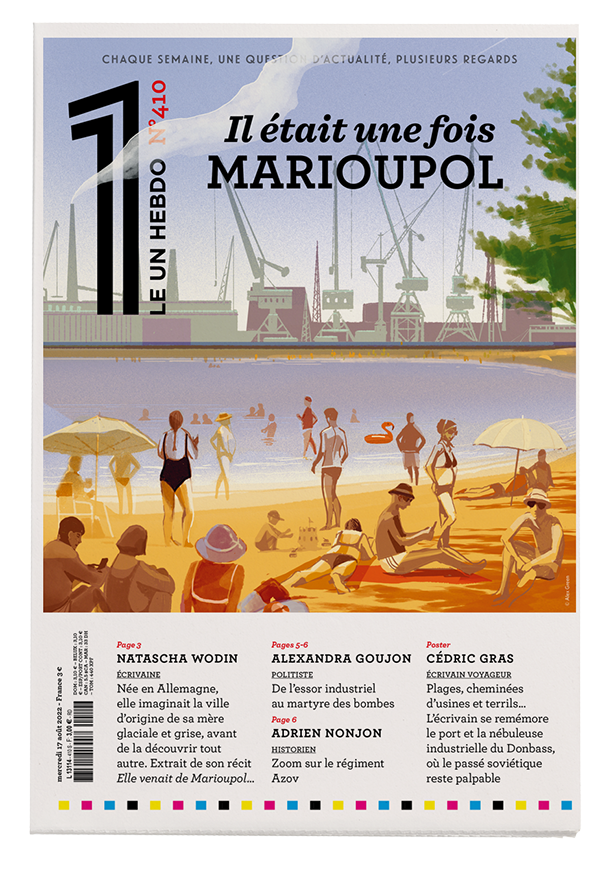

Je me souviens de Marioupol, on pénétrait dans les immenses artères. Les tramways cahotant sur les boulevards trop larges, le paysage urbain standard de l’ex-URSS, les coups sourds venant du port. Il n’y a que sur une hauteur, au-dessus de la mer, qu’un vague centre s’organisait autour du théâtre aujourd’hui éventré. Derrière, une rue encore pavée et bordée d’arbres descend vers la mer. Un certain charme dans une ville qui n’a jamais été belle. J’ai en mémoire de vieilles demeures staliniennes que personne n’entretenait déjà plus. Quelques moulures décaties, des fenêtres en bois, des portes béantes l’été quand la chaleur s’abat sur le sud du pays. Et les gamins qui dévalaient la pente vers l’Azov, enjambant les rails pour accéder au sable. De lourds convois de marchandises roulaient jusque sur la plage direction Azovstal et sa forêt de tuyaux crachant des volutes grisâtres. Les baigneurs attendaient que défilent des cohortes de wagons chargés ras la gueule d’anthracite. Le sifflement des locomotives faisait hâter le pas vers les grèves. À Marioupol comme ailleurs, l’acier a toujours primé sur les loisirs.

La mer d’Azov… Il ne faut pas s’imaginer vagues et rouleaux. La première fois, j’avais été dépité d’avancer plusieurs centaines de mètres sous un soleil de plomb en gardant toujours pied. Les eaux de l’Azov sont peu profondes et les cargos ne parviennent à Marioupol que via un chenal qu’il faut sans cesse draguer. De là sa couleur trouble et ses eaux grisâtres, qu’on attribue intuitivement à la pollution en regardant, derrière, les hauts fourneaux qui flanquent la mer. Mieux vaut s’éloigner un peu sur la côte vers Berdiansk, chercher les flèches de sable qui font tout le charme de cette mer presque fermée et si peu océanique. Les particuliers y louent des chambres l’été, et quelques vieux sanatoriums soviétiques refaits à peu de frais accueillent les vacanciers.

C’est là-bas qu’on affluait de tout le Donbass quand on ne pouvait gagner la Crimée ou Odessa. Je parle au passé mais rien ne dit qu’il n’en sera plus ainsi sous le joug de Moscou. Marioupol a toujours été, en plus d’un port industriel, le Graal de l’estivant prolétaire. Un monde balnéaire sur fond de cheminées, pour un peuple ouvrier. La plage autant que le port du Donbass, cet arrière-pays de charbon et de mines, aujourd’hui champ de bataille de l’invasion russe. Marioupol s’est développée au rythme des convois de minerai venant du nord. Les séparatistes rêvaient de réunir la ville avec le reste du Donbass. Ils en avaient été chassés en 2014 par le bataillon Azov.

J’aimais, quand je circulais la nuit, apercevoir les étoiles rouges briller au sommet des puits de mines

Le Donbass, donc, cette région que le monde a découverte par la guerre, comme Marioupol, comme l’Ukraine même. Le Donbass, une nébuleuse industrielle, un paysage de houillères et des gisements affleurants, avec son cortège de tuyaux, de terrils, de reliques léninistes. L’Ukraine n’est pas que blé, elle est aussi charbon. J’aimais, quand je circulais la nuit, apercevoir les étoiles rouges briller au sommet des puits de mines. Vieille tradition signalant l’activité d’un coron et la tenue des quotas de production. J’avais déménagé là-bas après des années de Russie et l’héritage soviétique m’y avait semblé plus prégnant encore.

Je revois cette plaine, hérissée de terrils pointus ou épatés. On en voyait des tabulaires, vastes terrasses de schiste rouge étalant leurs reliefs et leurs vallons lunaires au-dessus de la chlorophylle estivale. On en trouvait des chauves, ocre, noirs ou bleu myrtille, avec leurs replis de terrain, leurs doubles ou triples sommets. Les recensements n’en dénombraient pas moins de six cents à travers le Donbass. Ils se reflétaient à l’occasion dans des étangs chimiques s’étendant à leurs pieds. Ils culminaient à cent mètres et au-delà, plus aériens que les éminences naturelles, plus vertigineux que les barres d’immeubles khrouchtchéviennes à neuf étages. L’hiver, la neige les recouvrait ; elle subsistait au printemps, à l’abri du soleil, dans les ravines. Leurs silhouettes parfaites se découpaient sur les ciels, qu’ils fussent ténébreux ou azur. Le soleil se couchait parfois derrière un de ces triangles, irradiant de ses rayons, éclipsé par un isocèle géologique artificiel. Quand ils allaient par deux, se rejoignant à la base, les locaux les surnommaient « la poitrine » dans un large sourire béat. Les seins coniques pointant vers le lait des nuages dans une allégorie de la terre mère et nourricière.

J’ai fini par aimer ce paysage de rails et de rampes s’enchevêtrant sous les fumées couleur d’argousier des cheminées

Combien de fois suis-je allé escalader le terril qui domine l’usine DMZ de Donetsk. Une lumière aveuglante surgissait des ténèbres des hangars par les carreaux brisés et les pans manquants. On percevait les coups sourds des laminoirs résonnant dans le lointain. Les projecteurs des équipes de nuit formaient de puissants halos dans le brouillard dense des vapeurs. J’ai fini par aimer ce paysage de rails et de rampes s’enchevêtrant sous les fumées couleur d’argousier des cheminées. Sans le charbon, aucune ville de la région n’aurait peut-être vu le jour sur cette vaste steppe, où seuls les kourganes des Scythes témoignaient d’une lointaine humanité. Avant d’être supplanté par ceux des républiques séparatistes, le drapeau ukrainien du Donbass symbolisait un soleil se couchant sur une mer de charbon ébène. La carte, elle, égraine des toponymes éloquents : Antratsit, Stakhanov ou Ougledar, « le don du charbon ».

L’un des premiers taxis que j’avais empruntés là-bas était conduit par un chauffeur aux yeux comme maquillés. On aurait dit qu’il les avait consciencieusement cernés de khôl. Je ne savais pas encore qu’on croisait partout dans le Donbass ces regards qui ne laissent aucun doute sur l’origine des gens. La poussière coincée entre la cornée et la paupière, la marque de ceux qui œuvrent au fond des mines, étouffent dans les galeries plongeant jusqu’à un kilomètre sous terre. Le Donbass a été pour moi une découverte aussi austère qu’inattendue. Les dernières mines de charbon ont fermé en France à la fin des années 1970 et ma génération ne les a pas connues. Au Donbass à cette même époque, on ouvrait de nouveaux carreaux, de nouveaux corons, de nouveaux puits et l’anthracite n’est pas là-bas un mot réduit à désigner la couleur d’un vêtement, c’est l’origine de tout.

C’est au Donbass que le mineur Stakhanov accomplit, selon la propagande stalinienne, le record d’extraction : pas moins de quatorze fois la norme, soit 102 tonnes en six petites heures de travail ! Un exploit devenu le symbole du dévouement prolétaire à la construction du communisme. Sa dépouille repose à Torez, une ville minière baptisée en hommage au patron du Parti communiste français. Les gueules ébène aux muscles saillants étaient alors réputées à travers toute l’URSS. J’ai découvert que ces forçats existent toujours, courbés dans des galeries étroites, torses nus et brillants de sueur, accroupis dans des filons étroits, posant les rails et étayant les plafonds avec des vérins hydrauliques.

Et à quelques kilomètres de ces nouveaux riches, des forçats creusaient pour survivre de simples trous étayés de branches au beau milieu des forêts et des steppes

Quel contraste avec les noubas huppées de l’oligarchie et la coterie du président Ianoukovitch, déchu par la révolution de Maïdan ! Le caviar rouge et luisant, livré à grands frais du Kamtchatka, qu’on puisait à l’écuelle dans des sceaux étincelants. Les rejetons des dynasties minières et sidérurgiques, défilant dans leurs plus luxueux atours, sous les flashs crépitant des gazettes locales. Les femmes dénudant, qui le dos, qui les épaules, fendant leur jupe et ne compressant leur poitrine que d’un fin bouton tendu au-dessus de la gorge. Les stars pop se succédant sur les podiums pour quelques chansons et des milliers de dollars. Sur les terrasses des boulevards, l’été, la jeunesse dorée pianotait sur son smartphone avant de s’engouffrer dans des boîtes de nuit illuminées… Tout cela n’était possible que grâce… à la combustion du charbon dont dépendait tout le Donbass et la moitié de l’Ukraine.

Et à quelques kilomètres de ces nouveaux riches, des forçats creusaient pour survivre de simples trous étayés de branches au beau milieu des forêts et des steppes. On les appelait les mineurs « illégaux », des hommes licenciés des mines en faillite et engagés dans des trafics parallèles. Le Donbass recèle des gisements affleurants. Il suffit de creuser quelques mètres pour toucher aux strates d’anthracite. Ils s’aventuraient jusque dans les galeries abandonnées au péril de leur vie. Tout cela était blanchi par des mafias locales attribuées au clan de l’ancien président Ianoukovitch, dont le Donbass avait regardé la chute sans ciller. On riait de ses bourdes en ukrainien, qu’il maîtrisait si mal, on le savait corrompu jusqu’à la moelle. Il n’en restait pas moins perçu comme un gars du pays, un rempart contre les velléités politiques de l’ouest du pays…

J’ai fini par aimer ce Donbass peu riant. J’ai été littéralement soufflé par les dimensions, l’histoire, l’atmosphère hors norme de ses cathédrales métallurgiques. Ces vestiges de la civilisation des Soviets, chargés d’une utopie anachronique, professant un progrès aujourd’hui obsolète. J’ai trouvé une esthétique insoupçonnée à ces combinats et ces villes qui n’ont d’autre raison d’exister que les monstres sidérurgiques où sont employés l’intégralité des habitants. Des cités monospécialisées, où l’ukrainien n’était pas enseigné à l’école faute de professeurs, mais où les habitants maniaient le russe avec cet accent si caractéristique du Donbass, qui avale les g pour en faire des h. Une Ukraine russophone souvent peu aimée des provinces occidentales.

Quand j’étais arrivé à Donetsk, on m’avait montré un bâtiment sur la place Lénine : l’« ancien ministère du Charbon ». Le seul qui ne se trouvait pas à Kiev sous l’URSS. On l’avait naturellement domicilié au milieu des carreaux de mines, au plus près des corons. Le ministère du Charbon a fermé avec l’indépendance et la chute de l’Union soviétique. La région a plongé dans une crise profonde. Des centaines de kilomètres de galeries ont été abandonnés. Les usines de machines minières, faute de demande, ont brièvement produit des robinets ou des moules à gâteau en attendant des jours meilleurs. Les fabriques d’armement concevaient des aspirateurs et des machines à laver. Les usines étatiques étaient à prendre en concession pour une hrivna symbolique, mais il fallait y investir des millions. Les bandits sont devenus oligarques. Akhmetov est devenu l’homme le plus riche d’Ukraine.

Pour se faire pardonner, il a fait revivre le club de football Shakhtar (« le mineur », en ukrainien), aujourd’hui exilé à Kiev. Sa société DTek est devenue championne nationale de l’énergie, des mines aux lignes à haute tension en passant par les centrales thermiques, palliant l’impuissance des autorités dans les bourgs en ruine, rendant vie à ces combinats vitaux pour l’économie. De quoi redonner un peu de ce bonheur prolétaire, effrayé par toute espèce de changement.

Comment alors a démarré la sécession, au printemps 2014 ? Comment sont soudain apparus ces check-points, qu’on appelle en russe blok-posts ?

La liberté ne posait guère que des colles et des énigmes à ces classes ouvrières. Elles étaient hantées par le souvenir cuisant des crises et la nostalgie d’un autre temps. Quand elles recevaient des appartements, des coupons pour se rendre en cure en couple. Quand elles se retrouvaient pour les spectacles à la Maison de la culture de la cokerie. L’inertie du Donbass était aussi lourde que son industrie mais les jeunes générations regardaient, avec les hommes d’affaires, vers l’Europe…

Comment alors a démarré la sécession, au printemps 2014 ? Comment sont soudain apparus ces check-points, qu’on appelle en russe blok-posts ? Je ne saurais l’expliquer. J’étais là et je n’ai rien compris. Qui tirait les ficelles ? Qui était complice ? Les autorités se sont soudain évaporées, les institutions ont été occupées sans résistance par d’illustres inconnus. Des hommes armés sont apparus sans crier gare tandis que la Crimée était annexée en quelques jours. L’armée ukrainienne était dépassée, trahie par des sensibilités prorusses. La révolution de Maïdan avait aussi eu quelques accents hostiles, confondant le président honni avec son électorat. Moscou avait beau jeu de souffler sur les braises.

Marioupol est une ville fantôme, vidée de ses habitants

Le monde entier a les yeux rivés sur le Donbass. Que son avenir soit demain ukrainien ou russe, ses perspectives n’en sont pas moins sombres. Les destructions sont d’ores et déjà colossales, la main-d’œuvre dispersée ou tuée, sans compter l’obsolescence d’un grand nombre de mines. Ce n’est pas la première fois que le Donbass est ravagé. Durant la Seconde Guerre mondiale, la région avait été le théâtre de terribles combats. À l’époque, l’URSS avait dû déménager des usines entières pour les soustraire à la Wehrmacht. À l’approche des Allemands, les puits furent dynamités et les usines déménagées à la hâte derrière le front. Celle de Gorlovka, par exemple, fut démontée en deux semaines et chargée sur des wagons qui filèrent vers l’Oural, où elle poursuivit l’effort de guerre.

En 1943, les armées allemandes détruisaient déjà Azovstal dans leur retraite. Cette fois, l’usine ne devrait pas s’en relever. Marioupol est une ville fantôme, vidée de ses habitants et je l’associe dans mes souvenirs à – pourquoi eux précisément ? – deux métallos d’Ilitch qui fumaient, à l’entrée d’un haut fourneau. On avait échangé trois mots. Ils étaient noirs de la tête aux pieds et leurs sourires découvraient des gencives roses avec des dents déjà jaunies. Quelque chose comme Germinal au XXIe siècle. Que sont-ils devenus dans cet enfer ? Ont-ils été enrôlés dans les milices séparatistes ? Sont-ils morts au combat, sous une bombe, ont-ils fui vers l’Ukraine libre ? Derrière eux, je voyais la fonte brute dégoulinant comme une lave, versée dans de grandes gerbes et des éruptions de métal incandescent.

« Détruite à plus de 90 %, Marioupol est devenue une ville martyre »

Alexandra Goujon

La politiste Alexandra Goujon, qui a publié l’an dernier L’Ukraine, de l’indépendance à la guerre aux éditions Le Cavalier bleu, revient sur l’histoire de Marioupol, ville portuaire qui doit son essor à la Révolution industrielle.

[Jdanov]

Robert Solé

Marioupol n’a pas toujours été Marioupol. « La ville de Marie » s’est appelée Jdanov à partir de 1948, sur ordre de Staline, et n’a retrouvé son nom grec d’origine qu’à la fin de l’ère soviétique, en 1989.

Marioupol en images

Marioupol, « ville de Marie » fondée par les Grecs de Crimée, établis dans la péninsule depuis l’Antiquité, est la plateforme portuaire d’une région industrielle historique, le Donbass.