La réforme impossible

Temps de lecture : 8 minutes

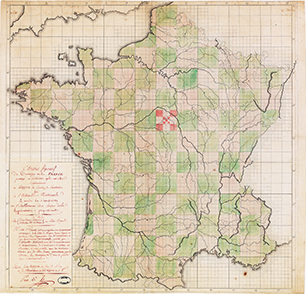

Peut-on réformer le millefeuille territorial français ? La monarchie, même absolue et centralisatrice, n’était pas venue à bout de l’enchevêtrement des provinces, généralités, bailliages, compliqué de droits et statuts fiscaux différents. Il a fallu la Révolution, avec toute sa radicalité, pour simplifier la mosaïque. Égalité et abolition des privilèges ! Le nouveau découpage fut engagé dès l’automne 1789. Il devait être simple, mathématique, pragmatique. Résultat : 83 unités de même taille.

Simultanément, l’Assemblée constituante créait les communes, toutes de même statut, qui devenaient les plus petites divisions administratives. Chaque département a été doté d’un chef-lieu, accessible par tous ses résidents en moins d’une journée à cheval. Le département de 1789, équivalent spatial du citoyen, relevait de la raison modernisatrice. Ces espaces sans passé furent baptisés d’un nom géographique, dépourvu de valeur identitaire.

Nés avec le télégraphe, dans la France aux 80 % de paysans, ils persistent dans la France d’Internet et des 3 % de paysans. Leur nombre (96 en France métropolitaine) et leurs contours ont à peine changé. Ces bicentenaires qui ont survécu à tant de régimes sont-ils promis à l’éternité nationale ? Toute annonce de suppression, même symbolique, déclenche des grondements de fronde. « Touche pas à mon département ! » : c’était en 2009, en réaction à la nouvelle immatriculation des automobiles qui ne prend plus en compte le département de résidence du propriétaire. Pour apaiser les esprits, les automobilistes ont été autorisés à mentionner sur leur plaque le département de leur choix.

La plupart des communes de 1790 existent encore aujourd’hui, puisque les fusions municipales, effectuées par nos voisins européens dans les années 1970, ont tourné court en France. Pourquoi cette résistance des divisions de la Révolution en dépit des mutations démographiques, économiques et techniques ? Bien sûr, il y a l’enjeu des positions électives et des pouvoirs associés à ces collectivités. Et l’attachement que suscite, au fil du temps, une division territoriale sans identité préalable mais devenue un espace de pratiques sociales.

La République, malgré son jacobinisme, a constamment mis en valeur la France provinciale et rurale, promue en socle stable de la nation. Pendant des décennies, l’école républicaine, tout en bannissant les langues régionales, a dispensé « l’amour de la petite patrie, fondement de l’amour pour la grande Patrie ». Mais la longévité des plus anciennes divisions de la France républicaine tient peut-être surtout au centralisme : quand l’essentiel du pouvoir est « en haut », toute parcelle de pouvoir « en bas » est tenue pour précieuse et sa suppression interprétée comme une mesure antidémocratique. Et les réformes structurelles des collectivités territoriales sont, dans un pays jacobin, d’autant plus périlleuses qu’elles s’appliquent de manière uniforme sur l’ensemble du territoire : ce qui crée automatiquement une ligne de front entre le pouvoir parisien et le reste du pays. Ne subsistent donc que deux options pour les réformateurs au pouvoir et souhaitant s’y maintenir : la première est, face aux oppositions suscitées, de différer les décisions ; la seconde est de créer de nouvelles structures sans supprimer les précédentes.

Les régions françaises, instaurées sous la Ve République, sont des assemblages de départements. Pourtant, à l’origine, les régions avaient été pensées pour remplacer les départements. Dès le xixe siècle, avec l’entrée dans l’ère urbaine et industrielle, les départements ont été critiqués pour leur trop petite taille et leur inadaptation à la nouvelle géographie économique ou sociale. Face à un centralisme toujours accru, en tous domaines, des régions fortes semblaient constituer d’indispensables contre-pouvoirs. Entrepreneurs, modernisateurs et démocrates s’accordaient sur les nécessités de la régionalisation décentralisatrice. La version réactionnaire, elle, réclamait le retour aux anciennes provinces, identifiées à la monarchie.

Mais le passage aux régions, facilement consensuel sur le principe, devenait nettement plus conflictuel dans le concret. Combien de régions, d’abord ? Quantité de savants esprits ont proposé des réponses, fondées sur des critères historiques, géographiques, économiques ou culturels : les contours des régions dessinées variaient considérablement, comme leur nombre (de 7 à 32). Surtout, la détermination de la capitale régionale soulevait immédiatement trop de conflits pour ne pas faire de la régionalisation une bombe politique. Quel chef-lieu peut-il accepter d’être subordonné à un de ses voisins, promu en métropole locale ?

La domination du Léviathan parisien, elle, a l’avantage d’être commune et égalitaire. Sans compter que le centralisme, régulièrement dénoncé dans l’opposition, est fort utile pour ceux qui accèdent au pouvoir. La IIIe République, en 70 ans, n’a produit qu’un embryon de régionalisation, au sortir de la Première Guerre mondiale : 17 groupements économiques régionaux appuyés sur les chambres de commerce. Après la Seconde Guerre mondiale, la Reconstruction et la nécessité d’un rééquilibrage territorial remettent à l’agenda politique les projets de régionalisation et de décentralisation. Là encore, la volonté modernisatrice n’accouche que d’une modeste création : 21 circonscriptions d’action régionale, à finalité économique, qui loin de se substituer aux départements les entérinent en tant que composantes de base. Sans susciter trop de contestation : ces régions s’apparentent à des « coquilles vides », sous le contrôle étroit de l’exécutif central. Le projet de décentralisation gaullienne, soumis à référendum en avril 1969, est rejeté : les électeurs se sont surtout exprimés sur le président.

La dynamique de régionalisation économique se poursuit pourtant dans les années 1970. C’est aussi la période où se manifestent fortement des revendications régionalistes identitaires, notamment dans les territoires peu industrialisés, parfois présentés comme des « colonies intérieures de la France » (la Bretagne, l’Occitanie ou la Corse, détachée de la région PACA en 1970). Arrivant au pouvoir, François Mitterrand lance une réforme qui doit tenir compte de ces deux ordres de revendication. La loi Defferre de 1982 (appelée rétrospectivement Acte I de la décentralisation) promeut les régions en collectivités territoriales à part entière, avec des conseils élus au suffrage universel. Mais les départements restent ! Et les 36 000 communes !

Dans les décennies suivantes, pour résoudre les problèmes posés par des collectivités trop petites ou obsolètes face aux nécessités d’action, la pratique de l’empilement est relancée. Avec une innovation : pour adoucir les conflits, l’accent est mis sur le volontariat avec des incitations financières au regroupement. En résultent 2 145 établissements publics de coopération intercommunale. Les compétences des divers niveaux sont régulièrement redéfinies. L’Acte II de la décentralisation, lancé par le Premier ministre Raffarin en 2003, entraîne un transfert important de personnel de l’État vers les collectivités territoriales.

Le président Hollande a voulu lancer l’Acte III. Mais le déficit budgétaire ne permet plus de poursuivre la technique de l’empilement et exige de réduire l’existant. La disparition des départements est programmée, à une date (2021) prudemment lointaine pour le calendrier électoral. Le nouveau projet privilégie deux niveaux : les intercommunalités et les régions. Avec un objectif ambitieux : réduire de moitié le nombre de régions d’ici 2017. L’exécutif le sait : la première et dernière grande réforme simplificatrice fut révolutionnaire. Et la crise favorise les attachements conservateurs plutôt que les projets modernisateurs. Un scénario consensuel vaudrait un plébiscite pour son maître d’œuvre. Mais deux siècles de réformes avortées font de l’enlisement une issue de secours.

De grâce, ne touchez pas aux frontières

Hervé Le Bras

L’argument financier mis en avant par le gouvernement pour supprimer les départements et regrouper les régions est pitoyable. Il fait table rase de l’histoire et de la culture politique du pays au nom d’exemples étrangers contestables.

Choisir

Erik Orsenna

« Gouverner, c’est choisir », aimait à répéter Pierre Mendès France, le héros de ma jeunesse. Je me suis longtemps demandé pourquoi il n’avait pu gouverner que sept mois. J’ai maintenant la réponse. La F…

Entretien au bord de la mer

Ollivier Pourriol

– Tu vois, c’est quand même bien pratique, les approximations de la géométrie.

– Oui, pour l’Administration.

– C’est une promesse de justice : à chacun son carré. Comment disait Hegel ? La Révolution fran&ccedi…