Le pionnier d’une sociologie du présent

Temps de lecture : 6 minutes

Edgar Morin a fait ses classes autant dans la Résistance qu’à l’université, où il a étudié l’histoire et le droit. En 1950, il entre au CNRS grâce au soutien du sociologue Georges Friedmann et commence à travailler sur le phénomène encore très nouveau des « communications de masse », ou mass media. Il se passionne rapidement pour ce que cette culture de masse révèle de l’imaginaire de la société. Morin ne fait absolument aucune différence entre une supposée « haute culture » et la culture de masse, c’est quelque chose que j’ai toujours apprécié chez lui. Il goûte tout cela, le comprend et l’apprécie sans hiérarchie. À l’époque, ce n’était vraiment pas courant.

À rebours de la sociologie de l’époque, il s’intéresse aux événements, aux crises, jusque-là considérés comme des épiphénomènes. Pour lui, ce sont des brèches par lesquelles surgissent des courants sociaux sous-jacents. Par exemple, le mouvement yéyé et la nouvelle culture adolescente, dévoilés lors du grand concert rock de la place de la Nation en 1963.

Sa première enquête d’envergure se situe en Bretagne, à Plozévet, en 1965. Plozévet entre tout juste dans la modernité. Morin étudie les transformations qui frappent de plein fouet ce village de deux mille âmes au cœur du pays bigouden, et cherche à en saisir toutes les dimensions : urbanisme, relations sociales, culture, vie privée… et condition des femmes. Elles sont pour lui les « agents secrets de la modernité » : attirées par un nouveau mode de vie et ce qui peut faciliter leur travail domestique, elles propulsent leur foyer dans une nouvelle ère consumériste.

C’est là le fondement de sa sociologie du présent : saisir « sur le vif » un phénomène qui émerge, et qui va révéler ce qui est en train de bouillonner dans les profondeurs de la société. Pour ce faire, Morin utilise des méthodes peu orthodoxes, bien loin des pratiques sociologiques de l’époque. Dans une démarche presque ethnographique, il mène une enquête locale à échelle réduite, et va au plus près de la population. Il vit chez l’habitant, réalise quantité d’entretiens participatifs et prend part à la vie de la communauté. Il va au bistrot et assiste aux matchs de football locaux. Il organise même des « repas sociologiques », persuadé que les langues se délient plus facilement lorsqu’on est à table – ce qui est vrai, même si je pense que sa gourmandise et sa joie de vivre ont aussi grandement contribué à justifier cette pratique.

À la sortie de son livre La Métamorphose de Plozévet (Fayard, 1967), des polémiques éclatent dans le milieu universitaire, peut-être par jalousie, et certainement parce que Morin n’était tout simplement pas dans la norme. Il faut dire qu’il était aux antipodes de la sociologie des années 1960, qui donnait la part belle aux longues enquêtes quantitatives et aux statistiques. Ces critiques de la part du monde scientifique l’ont blessé, parce qu’il avait mis beaucoup d’énergie et d’intelligence dans ce travail. Mais ça ne l’a pas empêché de poursuivre l’expérience et de développer une sociologie « événementielle à chaud ».

En Mai 68, Edgar Morin est l’un des tout premiers chercheurs, avec Claude Lefort et Cornelius Castoriadis, à s’intéresser au phénomène des manifestations étudiantes comme quelque chose de profondément significatif pour la jeunesse et la société française. L’année suivante, en 1969, il étudie des rumeurs d’enlèvement à Orléans, où un vieil antisémitisme resurgit à la faveur d’un malaise social. Cette sociologie du présent pourrait s’apparenter à du journalisme, ce qui lui a d’ailleurs été reproché par nombre de collègues sociologues. Mais Morin double son observation d’une réflexion théorique, nourrie de philosophie, de politique et d’histoire, avec un niveau d’approfondissement que l’on retrouve rarement dans des articles de presse.

Morin est avant tout un chercheur pluridisciplinaire, et il l’était avant même que l’on ne commence à théoriser la pluridisciplinarité. C’est toute cette culture qu’il met au service d’un profond questionnement anthropologique – sur la jeunesse, la mort, l’avenir, la femme. Et c’est sur tous ces éléments que va s’appuyer la pratique du « diagnostic sociologique ». Face à des événements qui montent comme des poussées de fièvre et qui sont les symptômes d’états sous-jacents, le sociologue, dit Morin, est comme « le clinicien, pour qui l’art et la science se confondent dans l’opération du diagnostic ».

Pour ma part, j’ai rejoint son « Groupe de diagnostic sociologique » après avoir fait de la philosophie. Ma première recherche concernait l’émergence du féminisme et la transformation de la féminité. J’ai ensuite enquêté sur l’affaire de Bruay-en-Artois, un fait divers dans le nord de la France qui a pris une incroyable ampleur médiatique. En 1972, une adolescente est retrouvée assassinée dans un terrain vague. Le juge de Béthune est convaincu que le coupable est le notaire Leroy, qui habite non loin de là. On a là une situation explosive : la victime est une fille de corons, à l’époque où les mines ferment. L’assassin présumé est un riche notable local, membre du Rotary Club.

Cette affaire, c’est à la fois Germinal et Le Petit Chaperon rouge ! On a un contexte historique fort, des oppositions sociales brutales, une situation politique post-68, un imaginaire populaire et un décor de maisons de corons et de terrils qui font que cette histoire fascine les foules. C’était passionnant à étudier ! Il y avait là quelque chose d’essentiel à saisir. Cette enquête pour moi est très représentative de la sociologie du présent. Et c’est là, à Bruay-en-Artois, que j’y ai été formée.

C’est à cette époque que Morin cesse de participer lui-même aux enquêtes. Il revient du Salk Institute en Californie, où il a découvert les avancées de la biologie et de la cybernétique. Il est déjà tourné vers d’autres horizons. Parallèlement, les sciences sociales évoluent. Les frontières entre les disciplines deviennent plus poreuses. Ce genre d’enquête « qualitative » se généralise et les sujets « d’actualités » sont de plus en plus légitimes, sans que soit fondée pour autant une « école morinienne » de la sociologie. C’est le sort cruel des pionniers !

Néanmoins, sa « sociologie du présent » a influencé tous ceux qui ont pu travailler avec lui. Il disait toujours qu’il ne voulait pas faire de la « sociologie au balcon ». Avec lui, nous avons appris à observer une société dans laquelle nous sommes partie prenante, à être conscients de notre implication. Nous avons découvert une démarche de va-et-vient, de réflexivité : être à la fois dans l’événement pour le vivre, et en dehors pour le penser. C’est quelque chose qui m’a toujours accompagnée dans mes travaux ultérieurs.

La sociologie de Morin, c’est également une manière non dogmatique de travailler sur la société, en considérant que tout n’est pas réglé par le déterminisme et la reproduction. Il y a des inégalités sociales immenses et de lourdes injustices, bien sûr, mais rien n’est immuable. D’où l’attention toute particulière qu’il porte aux chemins de traverse, à l’incertitude et à l’émergence de l’événement. Edgar Morin, c’est une liberté d’esprit indépendante des modes et une autonomie de la pensée.

Conversation avec Lou Héliot

« Il a inventé une sociologie qui refuse les grilles idéologiques »

Jean Viard

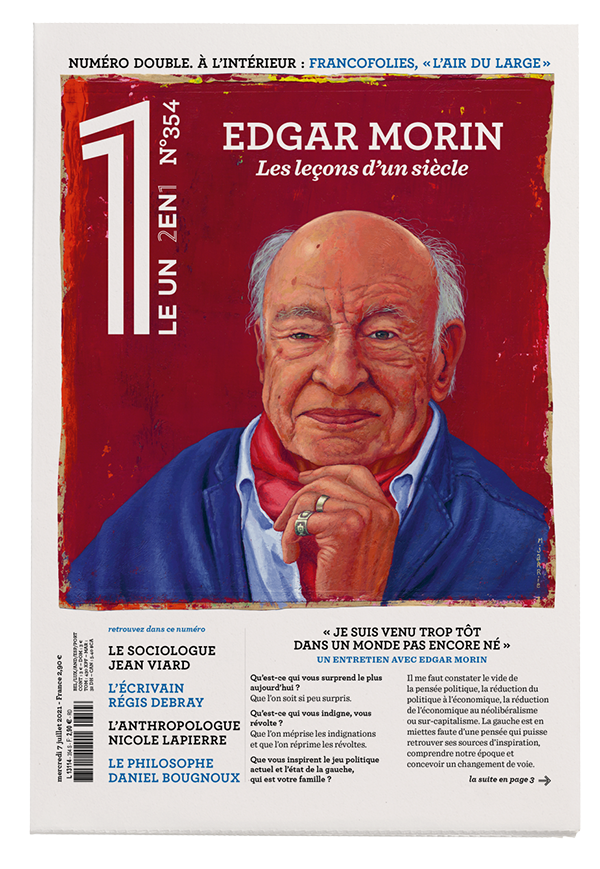

« C’est un intellectuel qui se sent en -responsabilité du futur. » Edgar Morin, qu’il a rencontré à la fin des années 1970 pour lui demander de diriger sa thèse, est pour le sociologue autant un maître qu’un ami. Dans ce grand entretien, il dresse un panorama de la vie et de la pensée de son aîné…

[Marelle]

Robert Solé

ENTRE deux réflexions sur l’air du temps, Edgar Morin, très actif sur Twitter, y glisse volontiers un clin d’œil. « Évitez d’être centenaire, écrivait-il le 18 juin dernier. Passez directement à 101 ans. » Pour enjamber un tel anniversaire, lui a fait remarquer en souriant l’un …

Le questionnaire de Proust

Edgar Morin

Edgar Morin a accepté pour nous de se prêter au jeu du questionnaire de Proust. Un seul principe, des réponses brèves, du tac au tac.

Le principal trait de mon caractère ?

Sa complexité.