Le chemin de La Méthode

Temps de lecture : 7 minutes

C’est un homme double qui écrit La Méthode, par projection démesurée de ses appétits ou de ses conflits. Un double qui cheminait depuis L’Homme et la Mort (1951), où Homo sapiens apparaît à la fois demens ; depuis la guerre aussi où Edgar Nahoum se dédoublait en Morin. Les titres siamois de La Méthode, dont le projet culmine dans « La Connaissance de la connaissance », affirment un impératif de réflexivité ou d’une certaine re-connaissance, d’une Science avec conscience (1982). Comment connaître sans remonter aux conditions (biologiques, psychologiques, sociales, culturelles, linguistiques…) de notre appareil cognitif ? Comment examiner le moindre objet sans scruter, par double pilotage, le sujet de l’étude ?

Nous entrons dans La Méthode (six volumes, 1977-2004) par une gravure d’Escher qui ouvre le tome 1, « La Nature de la nature », non sans vertige. Cette main dessinant la main qui la dessine ne montre pas seulement un feed-back (où l’effet informe sa cause, comme dans le thermostat), mais une récursion (où l’énergie du processus revient sur elle-même, comme dans « l’exemple si pur du tourbillon »). La mise en boucle (en cycles), l’en-cyclo-pédie et la vertu des cercles donnent à La Méthode son modèle, nous rappelant aussi que chercher (ricercare) c’est tourner en rond. Plus tard, Morin déclarera (autre tourbillon passant de Rabelais à Montaigne) : « Je n’ai pas plus fait mon livre, que mon livre ne m’a fait. »

Méthode nomme donc un chemin où les concepts s’enchaînent comme à l’état naissant ; une école de la recherche, écologie aussi de nos modèles de pensée. La raison y bouillonne hors de sa niche, qu’elle façonne en s’organisant ; le savoir n’a pas rompu avec l’élan ni la saveur. Selon une tradition française de la philosophie (Montaigne, Descartes, Pascal ou Diderot), une pensée chemine à la première personne et s’attaque sur le ton du récit aux ténèbres extérieures. Morin jubile devant la possibilité de la connaissance ; adulte, il n’a pas renoncé aux questions philosophiques de l’enfance, qui suis-je, quelle est ma place dans ce monde ? Comment penser sans se mutiler ni s’enfermer ? Jusqu’où pousser, étendre cette pensée ?

Une science du phénomène humain suppose d’y inclure sa part de nature (le primate en l’homme, sa vie biologique et écologique) ; inversement, toute étude de la nature renvoie aux catégories et aux schèmes de notre culture. Les sciences de l’homme et de la nature se soutiennent réciproquement, il n’y a de sciences qu’humaines, et toute connaissance passe par une auto-connaissance. Décrire (tel aspect du monde), c’est aussi se décrire, comme dans les oiseaux imbriqués d’Escher (ou les Mains dessinant), espaces récursifs où le fond et la figure se définissent réciproquement.

Vertige de ces impensables mains, laquelle exactement y fait quoi, ou précède l’autre, quel est l’objet, et le sujet, comment ponctuer une pareille agentivité ? Cette question rebondira avec la relation de l’organisme à son milieu, où chacun crée l’autre par une récursion centrale à la démarche de Morin, qui ne sépare jamais l’objet et le sujet de la connaissance. Il faut que l’observateur s’observe, que le contrôleur se contrôle. Ce double pilotage combat une connaissance simplement identifiée à la recherche des causes, causa sive ratio, qui dédaigne de considérer les conséquences, dont découlent pourtant nos techniques. Trop de scientifiques ne conçoivent ni leur pouvoir de manipulation, ni leur manipulation par les pouvoirs. Une raison élargie est-elle possible, et comment ?

La notion de sujet s’avère cruciale, qui repose sur tout ce qu’exprime le préfixe « auto », autonomie, autoréférence, autogestion, auto-éco-organisation…, dans les domaines (généralement séparés) de la logique, de la physique, de la biologie et du politique. Or, les mécanismes essentiels au vivant émergent déjà à un niveau trivialement physique : le tourbillon (boucle récursive entretenue par ses propres produits), la nature explosante-fixe des soleils qui « vivent à la température de leur destruction », et s’équilibrent par un jeu d’antagonismes complémentaires inhérents à tout système ; ou, au niveau cellulaire, le calcul immunologique et l’émergence d’une identité individuelle : toute cellule est un sujet computant capable de distinguer entre soi et non-soi ; mais au niveau de l’organisme, celui-ci spécifie son milieu qui le détermine en retour ; ou encore, par hiérarchie enchevêtrée, « nous possédons des gènes qui nous possèdent »… Le sujet demeure « épars dans la nature », il y commence très bas.

« L’idée de salut nous perdra » : il ne s’agit pas, au fil de cette recherche qui puise avec brio dans la cybernétique et l’analyse des systèmes, de tirer de la science une éthique, et encore moins une politique (nostalgie marxiste étrangère à Morin). Mais de penser la complexité, soit ce qui ne se laisse pas traiter linéairement, chaque fois qu’un effet déborde sa cause, ou rétroagit sur elle, dans le moindre processus vivant. Or, la politique et l’histoire constituent pour notre malheur des champs éminemment complexes où la simplicité fait rage. Et ce sont les intellectuels les plus sophistiqués qui ont nié le Goulag, obéissant à un désir de croire religieux dont on lit la généalogie dans Autocritique (1959), reprise et généralisée dans Pour sortir du XXe siècle (1981).

Il s’agit donc de concevoir la société selon des schèmes au moins aussi complexes que ceux qu’impose l’étude de la vie. L’ordre par exemple ne relève pas forcément du système hiérarchisé de l’État autoritaire doté d’une tête pensante, la nature lui oppose des organisations acentrées. La vie y renaît partout du hasard ou du bruit, « tout se passe comme si l’écosystème constituait lui-même, en son entier, un gigantesque cerveau dont chaque être vivant serait un neurone » (La Vie de la vie). Ce super-sujet ne débouche sur aucune vision totalitaire, mais sur des boucles et de plus larges cercles, stabilisateurs et autorégulés. L’étude des formes vivantes enseigne la confiance dans les modes spontanés d’organisation ; elle nous rappelle notre solidarité avec les soleils autant qu’avec le simple sol, cet humus d’où pousse notre humanité.

La Méthode bataille sur (au moins) deux fronts, combattre le réductionnisme dans les sciences sociales et biologiques, mais aussi, politiquement, en finir avec le schème totalitaire qui extermine l’ennemi. Elle nous enseigne le bon usage de l’adversaire ou du désordre, à tous les étages de l’organisation.

« Caminando no hay camino », le chemin se fait en marchant, répète Morin après Machado… Il a repris le combat de l’École de Francfort contre une barbarie enracinée dans les formes mêmes de production de notre culture. La référence à la grande dialectique encyclopédique ne serait pas déplacée, car Hegel n’est pas loin – un Hegel qui n’aurait pas oublié les intempestifs dialogues de Diderot. Cette œuvre courageuse, fraternelle et reliante se joue des frontières, et nous rappelle à la Terre-Patrie (1993) : il ne s’agit pas de déconstruire celle-ci, mais d’empêcher (pour paraphraser Camus) qu’elle ne se défasse.

Trublion, Morin ? Il a mis beaucoup d’ironie et de subversion dans sa Méthode, et les pédagogues qui s’en emparent vont compliquer leurs contenus de cours. Mais les tourbillons, les rotors et les boucles étranges qui peuplent ces gros livres sont toniques aussi, et roboratifs ; et de la turbulence à l’accélération du turbo, il n’y a qu’un pas. Par un autre tour étymologique, turba désigne aussi la foule, la masse, le chaos qui ne s’oppose pas à l’information si l’on considère les paradigmes de « l’ordre à partir du bruit » ; et c’est encore la tourbe d’un fond ou fonds nourricier sous-jacent à toutes les figures. Une sociologie décidément démocratique (sans tour de contrôle ni rigide hiérarchie) donne ainsi la main, c’est le cas de le dire, aux boucles tapies dans les interactions des individus biologiques, depuis la forge des étoiles ou d’un cosmos en feu jusqu’aux replis de l’être cellulaire.

On ne saurait négliger dans cette œuvre la part du désordre, ou du carnaval. Morin l’indiscipliné ou le marginal tourbillonne, bravant les interdits des gardes-chasse ; mais il trublionne aussi avec ses zigzags, ses jeux de mots ou son rire. Une pensée exigeante enfante une vie meilleure, plus inventive. Généreux voire génial, le chemin tracé par La Méthode ne se laissera pas refermer.

« Il a inventé une sociologie qui refuse les grilles idéologiques »

Jean Viard

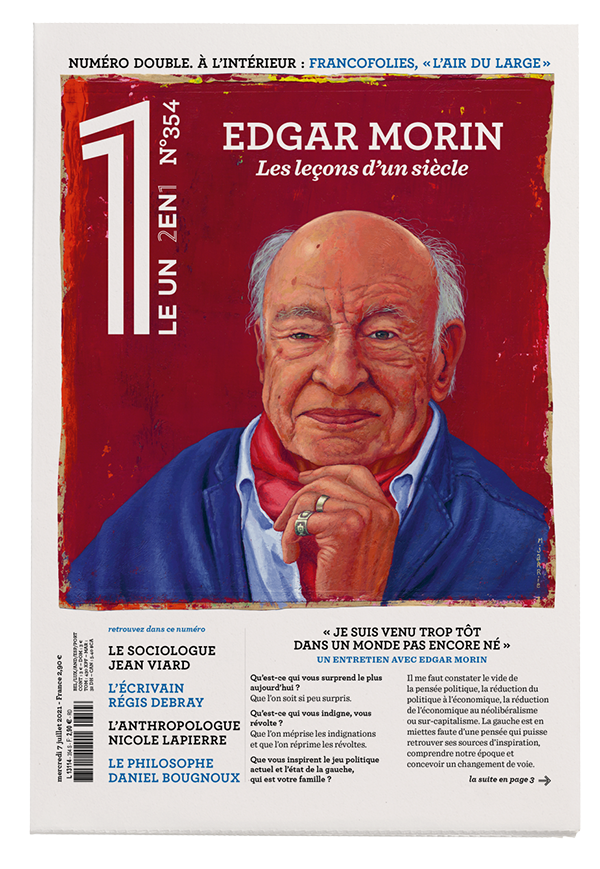

« C’est un intellectuel qui se sent en -responsabilité du futur. » Edgar Morin, qu’il a rencontré à la fin des années 1970 pour lui demander de diriger sa thèse, est pour le sociologue autant un maître qu’un ami. Dans ce grand entretien, il dresse un panorama de la vie et de la pensée de son aîné…

[Marelle]

Robert Solé

ENTRE deux réflexions sur l’air du temps, Edgar Morin, très actif sur Twitter, y glisse volontiers un clin d’œil. « Évitez d’être centenaire, écrivait-il le 18 juin dernier. Passez directement à 101 ans. » Pour enjamber un tel anniversaire, lui a fait remarquer en souriant l’un …

Le questionnaire de Proust

Edgar Morin

Edgar Morin a accepté pour nous de se prêter au jeu du questionnaire de Proust. Un seul principe, des réponses brèves, du tac au tac.

Le principal trait de mon caractère ?

Sa complexité.