Recherche sur l’embryon : faire coexister culture de précaution et avancées médicales

Temps de lecture : 5 minutes

À chacune des révisions des lois de bioéthique en France, certains s’alarment de ce que les opportunités puissent augmenter. Ils voient ainsi dans la modification de l’article 17 du nouveau texte de loi, qui lève l’interdiction de modifier le génome de l’embryon humain à des fins de recherche scientifique et médicale, un potentiel glissement vers une modification génétique à finalité procréative et donc vers l’émergence d’une humanité génétiquement modifiée. Pourtant, c’est bien sur le principe de précaution que repose le modèle de la « bioéthique à la française ». L’exemple le plus emblématique est d’ailleurs probablement celui de la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines pour laquelle, en un quart de siècle, nous sommes passés d’un système d’interdiction à un système d’interdiction avec dérogation pour aboutir à un système d’autorisations encadrées. En France, cette recherche, et plus particulièrement celle sur les cellules souches embryonnaires humaines, a donc commencé avec retard et a souffert pendant longtemps de cette culture de précaution.

Pourtant, si on regarde l’incroyable chemin parcouru depuis la première description des cellules souches embryonnaires humaines il y a plus de vingt ans, chacun peut constater que la communauté scientifique, en particulier française, a tenu les paris qu’elle s’était alors lancés et que les résultats obtenus ont permis des avancées majeures dans trois domaines en parallèle : la connaissance des événements fondamentaux guidant le développement précoce dans notre espèce, une meilleure compréhension des mécanismes associés aux dysfonctionnements responsables de pathologies créées par les altérations du génome, et la mise en place des outils susceptibles de répondre aux besoins d’une médecine régénératrice capable de substituer à des tissus affectés des cellules totalement produites en laboratoire.

L’identification de ces cellules, dont il est important de rappeler qu’elles sont capables de se multiplier à l’infini et de donner naissance à n’importe quelle cellule de l’organisme par simple modulation des conditions de culture en laboratoire, a ainsi ouvert des perspectives de traitement, encore inimaginables il y a quelques années, pour plusieurs pathologies humaines qui étaient, jusque-là, considérées comme incurables. Illustrant ce développement, une vingtaine d’essais cliniques, qui reposent tous sur la mise au point de protocoles permettant la production d’outils de thérapie cellulaire à partir de cellules souches embryonnaires humaines, sont recensés, à l’heure actuelle, sur la base internationale des essais cliniques ClinicalTrials.gov, gérée par la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis. Même si beaucoup de ces applications thérapeutiques restent encore à valider, des résultats très prometteurs ont déjà été décrits. Tel est le cas pour la dégénérescence maculaire liée à l’âge : l’injection de cellules de la rétine, générées à partir de cellules souches embryonnaires humaines dans un laboratoire en Angleterre, a ainsi permis à deux patients qui ne pouvaient plus lire du tout de lire 60 à 80 mots par minute.

Malgré les précautions et restrictions réglementaires en vigueur, ces développements ont récemment fait de notre pays un pionnier dans la recherche de thérapies innovantes applicables aux conséquences de l’ischémie cardiaque ou de rétinites pigmentaires d’origine génétique.

Aujourd’hui, il devient essentiel de supprimer les contraintes infondées qui pèsent encore sur cette recherche en France. La communauté scientifique attend que la prochaine révision de la loi de bioéthique confirme l’engagement de la France dans cette recherche qui est au cœur d’enjeux médicaux et économiques. Dans les années qui viennent, il va être en effet déterminant d’envisager la conversion de ces futurs médicaments en « une thérapie abordable ». Or, pour l’heure, seule la « recherche » est spécifiquement identifiée dans notre législation comme domaine nécessitant un encadrement, sans prendre en considération la possibilité que ces produits de thérapie innovante puissent aboutir à une mise sur le marché dans un avenir peut-être pas si lointain.

Les applications thérapeutiques des recherches sur les cellules embryonnaires humaines ne se limitent pourtant pas uniquement au domaine de la médecine régénératrice et recoupent largement celui de la recherche sur l’embryon, suscitant de nouvelles questions éthiques. Pourtant, une recherche fondamentale sur l’embryon humain, y compris lorsqu’elle implique la modification de son génome ou l’injection de cellules souches embryonnaires humaines dans des embryons humains ou d’autres espèces, est indispensable à la fois pour accroître nos connaissances sur les étapes précoces de notre développement et pour permettre d’envisager l’amélioration de nos techniques de fécondation in vitro, encore trop peu efficaces. La France doit pouvoir rester présente dans ce domaine et peser au niveau international. Sans vouloir remettre en cause le principe de précaution qui doit être admis comme partie intégrante d’une démarche éthique dans la science, seule la mise en place d’un cadre réglementaire international dans le domaine de la recherche sur l’embryon permettrait d’éviter une dérive condamnable.

« Un défi pour la démocratie »

Frédéric Worms

Jean-François Delfraissy

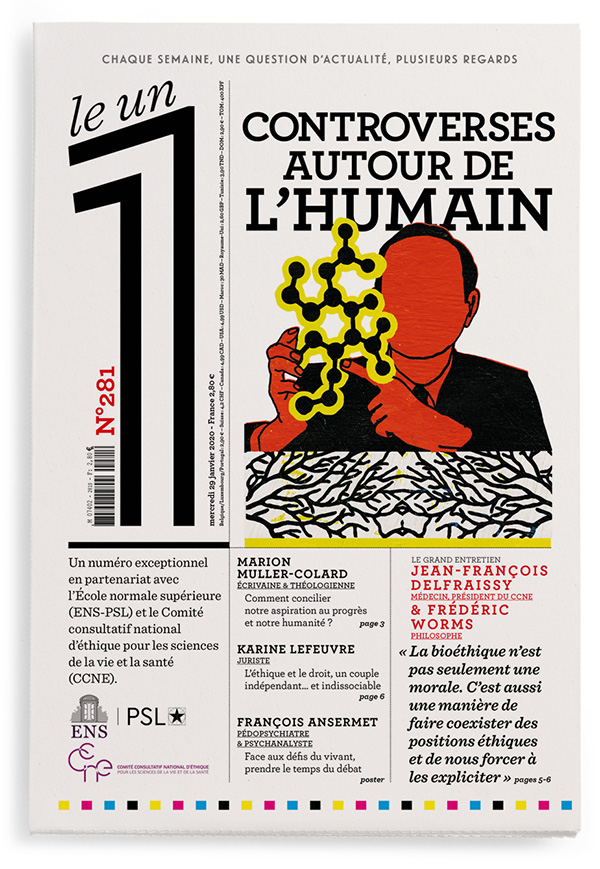

Que recouvre le terme de bioéthique ?

Jean-François Delfraissy : La science avance à grands pas, mais jusqu’à quel point peut-on accepter ces avancées, et au nom de quoi ? Là commence la r&eac…

[Sigles]

Robert Solé

Soyonsclairs. Les couples stériles ou infertiles peuvent recourir à la PMA (que les professionnels de santé appellent AMP). Celle-ci compte plusieurs formes :

– l’insémination artificielle, ave…

L’éthique, une vigie pour le droit

Karine Lefeuvre

L’éthique et le droit constituent un couple à la fois ancien et étonnamment moderne, dont les rapports évoluent de façon marquante et singulière dans le champ de la bioéthique. Si l’éthique se définit comme la science…