L’identité française au défi du XXIe siècle

Temps de lecture : 7 minutes

Lorsqu’il s’agit d’identité française, Ernest Renan est toujours convoqué et célébré pour en avoir donné la formule « un plébiscite de tous les jours ». Mais on oublie souvent de préciser le rôle qu’il attribuait aussi au passé, dans le même discours : « Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis », déclarait-il lors d’une fameuse conférence donnée à la Sorbonne le 11 mars 1882.

L’effet n’a pas disparu. Aujourd’hui encore, l’idée de la France conduit irrésistiblement à cette image mythifiée mêlant les figures de la monarchie, du catholicisme et des paysans. Avant de s’opposer puis de se séparer, la monarchie et l’Église ont œuvré à l’émergence d’une nation unitaire, recourant souvent pour ce faire à une grande violence, comme en témoigne la destruction des identités régionales, langues, religions et cultures. C’est pourquoi on peut dire que la France est une invention, une construction voulue par une autorité toujours plus concentrée entre les mains d’un État royal finissant par ravir à l’Église la prétention à la souveraineté.

« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation »

Cependant, si l’identité française émerge au sommet de la pyramide, elle se perd dans la fragmentation d’un pays aux innombrables villages, dispersés, où domine l’esprit de clocher. L’étranger commence avec « l’estranger ». La France est longtemps trop vaste, ce temps pendant lequel son existence est ignorée de la plupart de ses propres habitants.

L’institution de la nation par l’État royal impose un changement de rythme et de perspective. L’affirmation qu’il existe une nation française implique que ses sujets sont les Français. La nation donne naissance à un peuple qui s’impose comme l’interlocuteur de l’État qui, dans un complet retournement, destitue le roi pour devenir lui-même et à lui seul la nation et la source de l’État, comme le proclame l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. »

Les Français sont de ces peuples qui rompent les premiers avec la mentalité du monde sans âge que décrivait Claude Lévi-Strauss, en 1952 dans Race et histoire : « On sait, en effet, que la notion d’humanité, englobant, sans distinction de race ou de civilisation, toutes les formes de l’espèce humaine, est d’apparition fort tardive et d’expansion limitée. Là même où elle semble avoir atteint son plus haut développement, il n’est nullement certain – l’histoire récente le prouve – qu’elle soit établie à l’abri des équivoques ou des régressions. Mais, pour de vastes fractions de l’espèce humaine et pendant des dizaines de millénaires, cette notion paraît être totalement absente. L’humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village ; à tel point qu’un grand nombre de populations dites primitives se désignent d’un nom qui signifie “les hommes” (ou parfois – dirons-nous avec plus de discrétion – les “bons”, les “excellents”, les “complets”), impliquant ainsi que les autres tribus, groupes ou villages ne participent pas des vertus – ou même de la nature – humaines, mais sont tout au plus composés de “mauvais”, de “méchants”, de “singes de terre” ou d’“œufs de pou”. »

L’idée française d’identité nationale se recompose contre une telle anthropologie. Le principe de l’identité est bouleversé : au respect du legs du passé succède l’exercice de la liberté, par la consécration de la souveraineté populaire articulée à l’affirmation de l’universalisme, cette combinaison constitutive de l’identité que la France veut alors affirmer, émergente dans l’Ancien Régime, se réalise dans l’émancipation des protestants et des juifs. Le renversement de la monarchie et la dissolution des corporations accélèrent le déclin des campagnes, de l’Église, le passage du relais à la société industrielle et sécularisée. La France entre dans une ère républicaine, laïque et industrielle. Mais presque aussitôt – car, à l’échelle de tels événements, un siècle ce n’est presque rien –, la question se pose de savoir si cette identité recomposée est appelée à durer. Nous serons les contemporains de la réponse.

Car la globalisation sape les fondements de l’appartenance comme de la souveraineté populaire, la vieille puissance des religions secoue la jeune laïcité quand la numérisation du lien social “désencastre” les identités personnelles et de groupe du référent national. Depuis la fin du XXe siècle, souveraineté populaire et appartenance nationale sont ébranlées. La force des mouvements qui travaillent le monde fait douter de la possibilité même d’une souveraineté populaire. Il faut se demander si les Français sauront faire nation quand ils devront cesser de croire à leur propre souveraineté, c’est-à-dire à leur identité.

Mais quelle réponse reçoit la demande d’identité ? La reconnaissance politique et médiatique des revendications identitaires particulières – sexuelles, cultuelles, de genre, d’origine, etc. – contraste avec la stigmatisation de l’identité nationale et de ceux qui en éprouvent la nécessité, comme si l’on pouvait imaginer fonder une nation sur un agrégat de particularismes. Cette partition de la question identitaire est redoutable car elle recoupe une stratification de type élites-peuple qui mène à l’incompréhension réciproque et promet la confrontation.

Les classes populaires françaises peuvent avoir le sentiment d’être dépossédées de toute appartenance collective, dès lors que l’identité nationale devient implicitement disqualifiée ou déclassée. Elles peuvent chercher ailleurs cette communauté, notamment dans la religion, car tandis que les partis et les syndicats ont presque entièrement disparu et que les mécanismes de la décision deviennent transnationaux, les Français vont se demander qui les représente. Or, l’époque est périlleuse. La globalisation déstabilise les existences, en particulier celles des catégories les plus fragiles. Une part significative des classes populaires a trouvé dans le populisme, principalement de droite, un ultime refuge où se cultivent encore l’appartenance et l’identité, à l’abri du monde : « On est chez nous ! » Mais qu’advient-il si ce refus du deuil d’une identité nationale s’exprimant dans un vote de protestation suscite un « barrage républicain », au risque d’apparaître comme une monstruosité, une union nationale contre le peuple ?

La globalisation déstabilise les existences et en particulier celles des catégories les plus fragiles

La France contemporaine n’a pas seulement été laïque, elle a cru à la fin des religions. Mais deux grands chercheurs anglo-saxons, Pippa Norris et Ronald Inglehart, nous disent que si « les populations de quasi toutes les sociétés industrielles avancées se sont laïcisées durant les cinquante dernières années ; globalement, le monde compte plus d’individus que jamais adhérant à des conceptions traditionnelles – et ils représentent une part croissante de la population mondiale ». Les données du « Changing Global Religious Landscape », que l’on doit au Pew Research Center, le confirment : 84 % des habitants de la planète déclarent une affiliation religieuse. Dans un monde occidental convaincu que la sécularisation était le sens de l’histoire, on découvre la permanence du fait religieux à l’échelle du monde et l’on assiste à son retour en France, notamment par le biais de l’Église évangélique et plus encore de l’islam, dont on sait qu’il ne partage pas la liberté d’opinion, la liberté de la presse ou l’égalité entre les hommes et les femmes, ni même l’idée de la séparation du politique et du religieux, cœur de la laïcité.

La France contemporaine est universaliste, mais sous la menace d’une fragmentation du sujet humain dans le déploiement de revendications identitaires, individuelles ou de groupes, fondées sur la sexualité, le genre, les caractéristiques physiques, la culture, la religion, l’ethnie et la couleur de peau. L’universalisation de l’espace public, par le Web, s’accompagne d’une racialisation des termes du débat. Le retournement est surprenant non seulement parce qu’il est dû aux courants issus de la gauche, mais aussi parce qu’il est une injonction à l’américanisation de l’identité française, comme le pointent Stéphane Beaud et Gérard Noiriel dans leur essai Race et sciences sociales, paru l’an dernier : « Les partisans de la race ont toujours légitimé leur point de vue en citant l’exemple américain. Pendant longtemps, ces références ont été mobilisées par la droite et l’extrême droite pour alimenter des discours identitaires hostiles au discours social. Mais à partir des années 1970, des intellectuels situés à l’extrême gauche ont commencé à s’approprier les références raciales américaines. Ce passage d’un camp à l’autre s’explique par les changements politiques qui se sont produits aux États-Unis au cours des années 1960. Petit rappel historique ici : dès sa naissance, la société américaine a été institutionnalisée pour légitimer les discriminations. »

Enfin, la France est rationaliste. L’immense défi du réchauffement climatique devrait mobiliser toute notre confiance dans le progrès, tout le positivisme, tout le génie scientifique et industriel qui ont fourni au pays sa richesse et ses motifs de fierté les plus incontestables. Pourtant, à rebours de cet esprit savant, la panique climatique redonne du pouvoir à un obscurantisme brutal, accablant le legs du passé. Comme si rien de ce que fut l’identité française ne pouvait survivre au XXIe siècle.

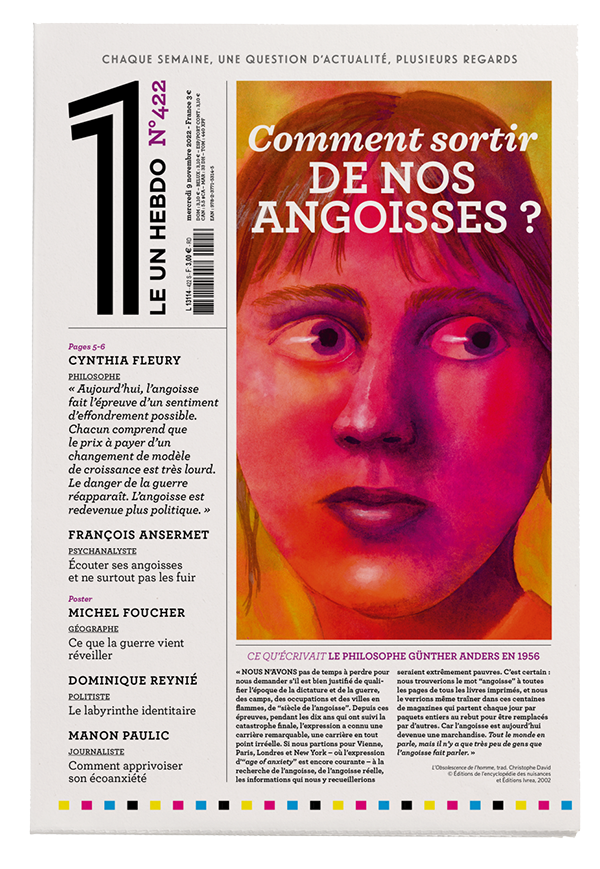

« Il faut comprendre que l’angoisse n’est pas la peur »

Cynthia Fleury

Quelle place occupe l’angoisse dans nos sociétés ? Comment la philosophie a conceptualisé ce sentiment et nous aide à en tirer le meilleur parti ? Réponses avec la philosophe Cynthia Fleury.

[Nuages]

Robert Solé

Dans un monde où tout se montre et tout se sait, ou est censé se savoir, comment supporter l’imprévisible et la brume ?

Vivre avec cette écoanxiété qui monte

Manon Paulic

L’engagement collectif et le dialogue constituent des voies privilégiées pour ne pas se laisser submerger par la peur des périls écologiques.