« On passe d’un “tu peux” à un “tu dois” »

Temps de lecture : 9 minutes

Comment expliquer le sentiment de fatigue qui domine aujourd’hui notre société ?

C’est un thème qui monte, associé à la critique du capitalisme libéral. À partir des années 1970, on a vu s’imposer la question de la dépression, sans qu’elle soit thématisée à l’époque comme un symptôme de la civilisation industrielle capitaliste. À la dépression ont succédé le burn-out, l’effondrement – individuel et collectif –, la solastalgie (la souffrance provoquée par les changements environnementaux)… Soit une sorte de constellation de pathologies mentales que, petit à petit, on ne relie plus à la psyché de chacun, à des problèmes individuels ou à des traumas familiaux, mais à des questions politiques.

Lorsque le capitalisme industriel apparaît, au XIXe siècle, ce que l’on commence à critiquer, c’est l’épuisement de la force de travail, et donc des corps. Cette critique va aboutir à la création de l’assurance maladie, pour essayer de préserver le corps des individus broyé par le travail. On a mis beaucoup plus de temps à comprendre qu’un système de production industrialisé, rationalisé, pouvait aussi produire des pathologies mentales, des formes d’effondrement, de fatigue, d’épuisement de soi. Avec le tournant libéral du capitalisme, dans les années 1970, la production de services supplante celle des biens matériels, et avec elle se développent des formes de management qui impliquent chez l’individu un don de soi complet. Horaires et façons de travailler sont bouleversés, jusqu’au télétravail aujourd’hui. Cela aboutit alors à une colonisation non seulement des corps, ce que subissent encore de nombreux travailleurs – songez aux livreurs Deliveroo –, mais aussi des esprits, dans toutes les dimensions de la vie – y compris privée ou sexuelle.

Pourtant, avec l’essor du télétravail notamment, on aurait pu penser qu’il y aurait une forme de libération née de la crise sanitaire ?

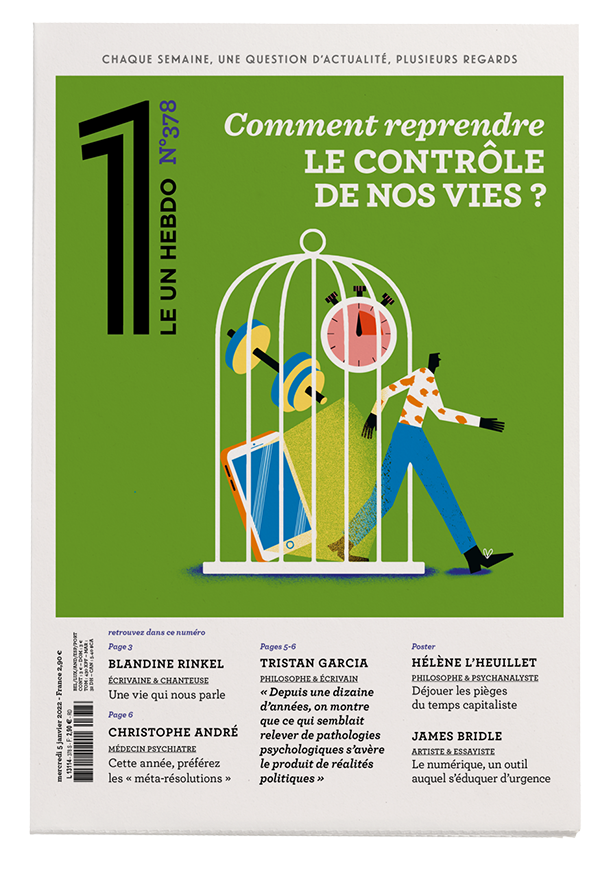

Plusieurs penseurs, comme Julia de Funès, sont en effet allés en ce sens, jugeant que le télétravail permettait au travailleur de gagner en autonomie. Mais il ne faut pas confondre autonomisation et émancipation. Il y a là l’exemple typique d’une promesse de libération qui permet peut-être, en partie, une certaine émancipation, mais qui se retourne très vite en des formes d’aliénation : ce qu’on peut appeler des « libérations emprisonnantes ». Ce n’est pas propre à notre époque : il y a une longue histoire d’inventions, de dispositifs passés d’une promesse d’émancipation ou de soulagement à des effets de soumission, d’exploitation, d’emprisonnement, voire d’étouffement. Ce qui caractérise notre temps, c’est la vitesse de ce retournement : comment, en quelques mois, on passe de l’autonomie à la dépendance. C’est vrai, d’ailleurs, des dispositifs techniques comme du langage qui les sert. Certains discours d’émancipation, libéraux, deviennent très rapidement normatifs, autoritaires. On passe d’un : « Tu peux » à un : « Tu dois ». Ce qui était censé démultiplier les possibilités finit par les réduire ; ce qui devait faire gagner du temps finit par en faire perdre.

Comment cela se matérialise-t-il concrètement dans nos vies ?

On étudie depuis quelque temps, par exemple, notre dépendance au GPS, et la façon dont son usage a réduit notre sens de l’orientation : nous devenons incapables d’accomplir certains trajets sans lui, et l’autonomie qu’il devait offrir se transforme en soumission. Songeons aussi à l’essor des réunions à distance : elles ont été conçues comme un outil censé libérer du temps – de trajet, notamment –, or leur multiplication finit par générer une perte de temps généralisée. Les raisons de ne pas assister à une réunion se réduisent, même quand il est 8 heures du matin, même quand on a un enfant malade. Celles-ci se multiplient donc, avec une pression managériale importante, et le temps qui devait être libéré se trouve capté par le travail, avec un individu qui a le sentiment d’être assiégé jusque chez lui.

Pourtant les études nous montrent qu’on n’a jamais eu autant de temps libre. Pourquoi avons-nous alors le sentiment d’être toujours débordés, d’avoir des emplois du temps surchargés ?

À partir du tournant des années 2000, toute une part des industries – notamment celles de la communication et du loisir – se sont mises à considérer le temps des individus comme un marché à coloniser. Cela a longtemps existé avec la grille des programmes télévisés, mais c’était un dispositif rigide. Depuis vingt ans, on a des dispositifs beaucoup plus souples, adaptés aux vies de chacun pour venir occuper les espaces libres, les fameux « temps de cerveau disponible », qui sont en réalité des temps de vie disponible. Et je pense que ça accompagne le sentiment de fatigue, d’assèchement des individus, qui savent leur temps quotidien découpé, quantifié, livré au marché – beaucoup ne se privent pas d’ailleurs d’y participer eux-mêmes, avec leurs montres connectées et leurs applications de surveillance physique. Cette conscience d’un temps colonisé peut induire, à raison, un sentiment paranoïaque dans nos sociétés libérales.

Sommes-nous prisonniers de cette quête d’intensité, que vous décriviez dans La Vie intense, qui finit par nous épuiser ?

On gouverne toujours avec deux mains, et les deux nous sont offertes aujourd’hui. D’un côté, une société de consommation et de loisirs, dont je fais remonter la généalogie aux fêtes foraines de la fin du XIXe siècle sur Coney Island, à New York, les premières à utiliser et à marchandiser des intensités, prolongées ensuite par le langage de la publicité. On ne peut plus manger une glace ou un carré de chocolat sans que nous soit promise une « expérience intense ». De l’autre côté, il y a, depuis les années 1970, une autre main, censée nous vendre le contrepoison : la jachère, le zen, la capacité à se retirer de ce monde d’intensité. C’est l’univers du développement personnel. Tout cela conduit l’individu libéral face à une double injonction : à vivre intensément et à rester zen, à participer à la société et à garder son jardin secret… Or on sait depuis Adorno et l’école de Francfort qu’un système psycho-social de domination a besoin de produire ces doubles injonctions, qui demandent à l’individu de faire A et non-A. Ce ne sont évidemment pas les mêmes entités qui vont promettre l’intensité et son contrepoison, la dépossession et la repossession de soi, mais ces injonctions contradictoires poussent néanmoins l’individu à des formes de pathologie mentale, de schizophrénie.

Est-il possible de renouer avec un désir, avec des aspirations affranchis de cette schizophrénie ?

Je serai toujours du côté de ceux qui pensent que ni le désir ni le bonheur ne doivent être déterminés. Le désir, quand on le donne, n’est plus là ; le bonheur, quand on le nomme, est déjà enfui. En revanche, ce qu’on peut faire de mieux, c’est conserver leur possibilité et empêcher leur épuisement. Cela signifie combattre toute forme de discours qui empêche le désir, mais aussi – et ça, c’est plus nouveau – combattre et résister à toutes les formes de dispositifs qui l’absolutisent, et donc finissent par l’épuiser.

Une des leçons de la modernité, c’est que la quête d’intensité existentielle sans résistance finit par s’apparenter à un flux, un flux qui devra être constamment augmenté pour continuer à être éprouvé. C’est la logique moderne du junkie, déjà décrite par De Quincey dans ses Confessions d’un mangeur d’opium (1822) : pour sentir encore, il faut sentir plus. Mais cette augmentation logarithmique du sentiment, de la joie, de l’intensité vitale, conduit nécessairement à un effondrement, car elle est infinie dans un corps fini. Il faut donc opposer à ces flux une forme de résistance – au sens de barrage ou de résistance électrique. Luc Boltanski, dans Le Nouvel Esprit du capitalisme (1999), a bien mis en évidence l’alliance entre l’esprit de 68 – cette idée d’un jouir sans entraves – et le management de soi libéral, qui a formé la matrice de notre individualité. Une individualité qui cherche à jouir, qui cherche le désir et la joie, mais qui, en même temps, les quantifie, les rationalise, jusqu’à la fatigue et l’anesthésie de soi.

Comment sortir du sentiment d’impuissance qui peut parfois nous étreindre ?

Rien n’a été plus partagé dans l’histoire humaine que le sentiment d’impuissance face au monde. Parce qu’il est logiquement impossible pour un individu de se confronter à une abstraction, que ce soit l’idée de Dieu au Moyen Âge ou celle de la nature à la période romantique. C’est pourquoi les abstractions politiques d’aujourd’hui – le climat, la biosphère, le capitalisme – peuvent produire de la désespérance. En revanche, on peut encore trouver un sens à agir contre des institutions concrètes, des lieux, des bâtiments. L’impuissance qu’on a face à Internet devient très différente quand on commence à s’intéresser aux datacenters ou aux câbles sous-marins. On passe de l’impuissance à la stratégie. C’est la même chose à tous les échelons de nos vies.

Reprendre le contrôle, est-ce nécessairement une démarche individuelle ou y a-t-il une dimension collective ?

Il y a un risque récurrent qui est celui de la confusion entre le politique et le psychologique. Depuis une dizaine d’années, on commence à montrer que ce qui semblait relever de pathologies psychologiques s’avère le produit de réalités politiques – ce qu’a fait Romain Huët dans De si violentes fatigues (2021). Mais on observe aussi un mouvement inverse : les discours politiques d’émancipation prennent généralement des formes psychologiques, avec un penchant vers le développement personnel et la promotion de l’« empouvoirement », cette idée que les individus peuvent prendre le contrôle de leur vie. On a troqué le discours critique de l’aliénation contre celui de l’empouvoirement. Et on voit ainsi un certain nombre de concepts politiques entrer dans les limbes qui séparent politique et psychologie. Prenons l’exemple de la charge mentale ou de la masculinité toxique : ces concepts servent à analyser les effets de structures collectives de domination dans le patriarcat. Sortis de l’analyse du monde social, les voilà repris par les individus en termes psychologiques, afin d’opérer un travail de déconstruction de leur propre masculinité ou féminité, de leur blanchité… Pourquoi pas, après tout ? Mais cela conduit d’une part à dépolitiser la question en éludant le problème de la structure collective initiale ; et d’autre part, surtout, cela fait du travail d’émancipation un travail sur soi, qui pèse sur les épaules de l’individu et peut se révéler culpabilisant. C’est pourquoi, à mes yeux, il faut pouvoir revenir à des formes collectives de luttes communes et d’émancipation.

Cela nécessite-t-il alors des imaginaires, des récits collectifs nouveaux ?

On a besoin de récits centrifuges, qui partent de l’individu pour aller vers de grands récits mythiques ou historiques. Ces grands récits sont nécessaires car ils sont émancipateurs, ils permettent de ne plus étouffer dans notre vie. Et la droite ou l’extrême droite, actuellement, l’ont très bien compris. Si elles sont dominantes aujourd’hui, c’est parce qu’elles produisent de grands récits. Le grand remplacement en est un, qui s’appuie sur des formes d’anticipation à la Houellebecq. À gauche, le discours depuis un long moment a privilégié l’intime, le corps, la vie individuelle de chacun, et c’était sans doute nécessaire. Mais il est tout aussi nécessaire de retrouver un grand récit, qui redéfinisse ce qu’est l’émancipation, qui redonne un sens collectif à notre action.

Propos recueillis par JULIEN BISSON

« On passe d’un “tu peux” à un “tu dois” »

Tristan Garcia

Le philosophe et écrivain Tristan Garcia montre comment nos sociétés de consommation et de loisirs sont traversées par un ensemble de tensions schizophréniques qui nourrissent un sentiment d’impuissance et brouillent la frontière entre le politique et le psychologique

Ils ont repris les rênes

Lou Héliot

Quelles sont les forces qui dominent votre vie ? Du travail aux écrans, de l’obsession du corps à l’abandon de soi, les formes d’aliénation potentielles sont nombreuses, comme le sont les manières d’y résister et de s’en défaire. Illustration à travers cinq témoignages

[Résolution]

Robert Solé

Le lendemain des fêtes est le moment des grandes résolutions. C’est décidé : plus jamais de grignotage, plus jamais de produits industriels, de sucres ajoutés, de mauvais féculents… Bref, plus rien de ce qui est bon !

Ils ont repris les rênes

Lou Héliot

Quelles sont les forces qui dominent votre vie ? Du travail aux écrans, de l’obsession du corps à l’abandon de soi, les formes d’aliénation potentielles sont nombreuses, comme le sont les manières d’y résister et de s’en défaire. Illustration à travers cinq témoignages