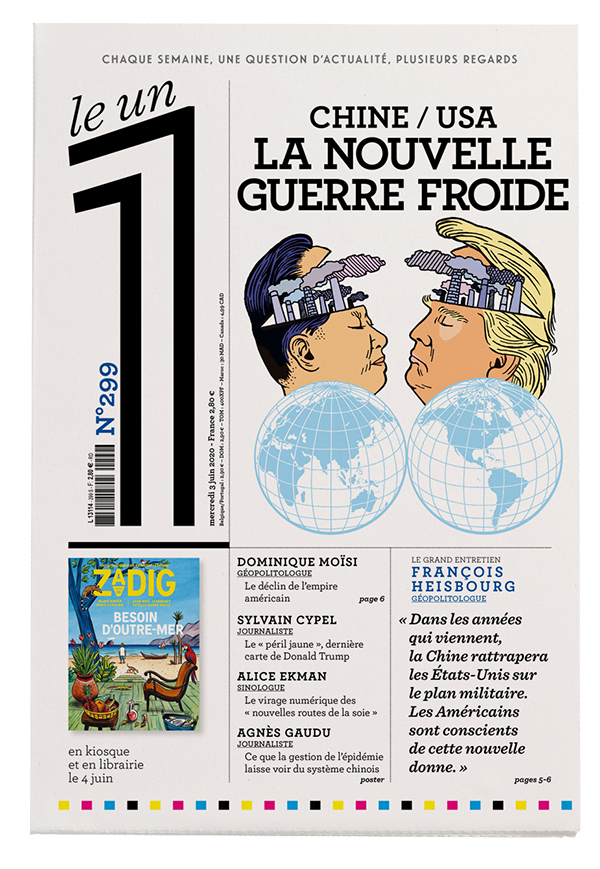

Comment le Donald instrumentalise l’hostilité antichinoise

Temps de lecture : 10 minutes

Le 19 janvier dernier, le président Trump signait avec son homologue chinois Xi Jinping un accord commercial qu’il qualifiait de « beaucoup plus important et bien meilleur » qu’il ne l’avait espéré. Le Donald n’est jamais avare d’autocongratulations. Quatre mois plus tard, il n’a plus à la bouche que menaces et sanctions à l’égard de la Chine. Le Covid-19 est passé par là. Il est désormais loin d’être certain que Pékin puisse respecter l’accord signé qui, dans sa « phase 1 », prévoyait que la Chine augmenterait de 200 milliards de dollars en deux ans (2020-2021) le volume de ses acquisitions de biens américains (surtout énergétiques et agricoles) afin de permettre à Washington de réduire de 20 % son gigantesque déficit commercial avec Pékin.

Comme ailleurs, la croissance s’est effondrée en Chine : en chute de 6,8 points au premier trimestre, elle devrait se situer entre 0 et 2 % cette année – son niveau le plus bas depuis 1976. Et le ministre du Trésor américain, Steve Mnuchin, a beau menacer – si Pékin ne respecte pas sa signature, « il y aura des conséquences significatives » sur la relation bilatérale –, il n’est pas certain qu’il ait les moyens de sa politique. Une clause, commune dans ce type d’accord, prévoit une renégociation « en cas de désastre naturel ou d’autre événement imprévisible ». Les États-Unis auront du mal à faire admettre que la pandémie n’entre pas dans la catégorie du « désastre imprévu ».

De cela, vraisemblablement, Trump n’a cure. Dès le Covid-19 apparu, il a pointé du doigt la responsabilité chinoise. Et plus son pays s’enfonçait dans la crise sanitaire et économique, plus il a fait de la Chine l’objet prioritaire de ses accès de rage, qui sont, comme on le sait, fréquents. Désormais, il souhaite lui imposer une nouvelle et forte hausse des tarifs douaniers. Il n’a, pour le moment, « aucune intention de discuter » avec son alter ego chinois. Quand ses propres services spéciaux laissent entendre que la preuve n’est pas établie que le Covid-19 soit sorti d’un laboratoire de Wuhan, il fulmine. Selon lui, que la pandémie « soit due à un labo ou à une chauve-souris, peu importe : ça vient de Chine et ils auraient dû l’empêcher ». Enfin, lorsqu’un sénateur républicain propose d’exclure les étudiants chinois des universités américaines (ils étaient 370 000 fin 2019), il renchérit : « On pourrait faire beaucoup de choses. Couper les relations. Ça nous rapporterait 500 milliards » (référence au déficit commercial américain annuel avec la Chine).

Bref, on assiste à une escalade – et elle semble préméditée. Pourquoi cet emballement, quatre mois après un si mirifique accord commercial ? Visiblement, Trump, qui se décrit lui-même comme « nationaliste », considère aujourd’hui que l’hostilité envers la Chine peut constituer son arme la plus sûre pour remporter l’élection présidentielle en novembre. Peut-être est-ce même la seule, car sa cote est clairement à la baisse en ce moment. Trump, avec cette pandémie, est apparu dépassé, inadapté. Comme l’a écrit l’écrivain Timothy Egan, « le pays dont Trump avait promis de restaurer la grandeur n’a jamais paru aussi misérable ». Le président a récemment été à deux doigts de débarquer son chef de campagne, incapable de lui fournir de « bons » sondages… Visiblement, il perd des soutiens dans la fraction dite non affiliée du pays (ni républicaine ni démocrate), qui représente un tiers de l’électorat.

Pourtant, il reste un sujet sur lequel les Américains le suivent par-delà les divisions partisanes : c’est la défiance envers la Chine. Le 21 avril, le Centre Pew, le plus grand organisme indépendant de recherches socio-démographiques aux États-Unis, publiait une étude analysant l’évolution du regard des Américains sur la Chine. Son constat : une dégradation progressive sur dix ans, qui a littéralement explosé en 2017, année de l’entrée en fonction de Donald Trump. Positif jusqu’en 2011, ce regard a basculé cette année-là. Depuis, le fossé entre les vues « négatives » et « positives » sur la Chine et les Chinois croît constamment. En 2012, 52 % des Américains disaient en avoir une « mauvaise » ou « très mauvaise » opinion, contre 37 % qui exprimaient une opinion positive. Ils sont aujourd’hui 66 % à faire part d’un point de vue négatif, et seuls 26 % conservent un regard inverse.

L’idée de la « menace » chinoise est fortement enracinée dans l’opinion, plus chez les républicains que parmi les démocrates, et plus chez les plus âgés que chez les jeunes. Mais le principal est ailleurs : toutes les catégories, jeunes démocrates inclus, sont désormais majoritairement acquises à l’idée que la Chine constitue un danger pour les États-Unis. C’est vrai de presque neuf Américains sur dix, et pour 62 % il s’agit d’une « menace majeure » !

Trump sait que cette évolution lui est extrêmement favorable. Elle lui laisse espérer que, même dans une situation économique fortement dégradée, si la « résistance » aux velléités hégémoniques chinoises devient l’enjeu principal de la campagne, les Américains choisiront celui qui l’incarne le mieux – lui-même, autrement dit. De plus, si son rival démocrate s’oppose à sa ligne « dure » contre Pékin, il sera qualifié de « poule mouillée » ; s’il adhère à sa philosophie, Trump table que l’électeur préférera toujours l’original à la copie. Dans les deux cas, il en sortira bénéficiaire.

Sur cette ligne « dure », on retrouve évidemment de nombreux républicains, mais pas seulement. D’un côté, John Yoo et Ivana Stradner, deux membres du groupe de réflexion American Enterprise Institute, poussent à l’adoption de mesures draconiennes : interdire à la Chine l’acquisition de matériels high-tech et, si cela reste insuffisant, « saisir les avoirs des sociétés chinoises » aux États-Unis. Des élus républicains prônent même d’entraîner Pékin dans une course aux armements qui, espèrent-ils, serait ruineuse pour la Chine. Et le démocrate Adam Smith, président de la commission des forces armées de la Chambre, abonde. L’heure est à la politique punitive, et les voix qui appellent au discernement – l’opinion américaine risque de se lasser d’une guerre économique d’envergure avec la Chine plus vite que l’inverse – peinent à se faire entendre dans l’Amérique profonde.

Parallèlement, la xénophobie antichinoise retrouve aux États-Unis des niveaux qu’on croyait oubliés. « Des médecins et des infirmières asiatiques-américains témoignent d’une forte poussée des abus racistes et des attaques physiques », titrait le Washington Post le 21 mai. Les journaux rapportent quotidiennement des agressions antichinoises. Tout cela ne peut que conforter Trump dans sa stratégie de réélection –avec tous les risques que cela induit.

Le 4 mai, l’agence Reuters rendait compte d’un rapport interne au ministère chinois de la Sécurité d’État (nom du ministère du renseignement). Celui-ci indiquait que Pékin se heurte aujourd’hui à une hostilité du monde extérieur similaire à celle de l’époque du massacre des étudiants en révolte sur la place Tian’anmen en 1989, et que cette hostilité est amplement alimentée par l’administration Trump. Ce rapport interne a été comparé, au sein de l’appareil dirigeant chinois, à un célèbre précédent, nommé en son temps dans la sphère communiste le « télégramme Novikov ». En avril 1946, l’ambassadeur américain à Moscou, George Kennan, avait pour la première fois prévenu son gouvernement d’une forte montée des tensions bilatérales, selon lui initiée par l’URSS. L’Histoire a retenu ce message comme la première alerte face au processus qui allait mener à la guerre froide. Cinq mois plus tard, en septembre, l’ambassadeur soviétique à Washington, Nikolaï Novikov, envoyait à son tour un message à ses dirigeants. Il y développait l’idée inverse : c’était les États-Unis qui s’engageaient dans une guerre froide. Les Soviétiques ont d’ailleurs toujours considéré que son déclenchement incombait aux Américains. En d’autres termes, si, pour les dirigeants chinois actuels, le rapport de leurs services est comparable au « télégramme Novikov », c’est qu’ils sont désormais convaincus que la Maison-Blanche engage son pays dans un processus de guerre froide « imposé » à la Chine.

Le lendemain de la diffusion de cette dépêche de l’agence Reuters, Bill Bishop, un chercheur indépendant américain dont la lettre d’information, Sinocism.com, est lue par le gotha des sinologues anglo-saxons, titrait son sujet du jour : « Guerre commerciale, guerre technologique, guerre financière, guerre froide… guerre ? » Il évoquait évidemment la relation entre les États-Unis et la Chine. Sans sombrer dans l’affolement, le ton, comme le titre, se voulait alarmiste.

On sait comment commencent les conflits aigus de ce type, on ne sait jamais comment ils évoluent. Mais aux États-Unis, depuis la chute du mur de Berlin, jamais l’idée d’une « nouvelle guerre froide » n’a été autant évoquée. Beaucoup d’analystes, conservateurs ou progressistes, protectionnistes ou défenseurs de la mondialisation, considèrent aujourd’hui que les fondements de la relation américano-chinoise telle qu’elle a existé sous les présidents républicains Bush père et fils comme sous les présidents démocrates Clinton et Obama, sont caducs. Cette ère reposait sur la conviction mutuelle que la rivalité entre les États-Unis et la Chine s’inscrivait dans une interdépendance si profonde qu’aucun des deux n’avait intérêt à la rompre. Si cette période est réellement perçue comme révolue tant du côté américain que chinois, c’est-à-dire par les dirigeants des deux principales puissances, « no panic »… mais le temps est venu de se faire du souci.

« La Chine chausse les bottes d’une superpuissance militaire »

François Heisbourg

Le rapprochement sino-américain du début des années 1970 semble très lointain. À quand remonte la dégradation de la relation entre Washington et Pékin ?

[Froidure]

Robert Solé

Les Chinois, qui accusent Donald Trump de les entraîner dans « une nouvelle guerre froide », savent de quoi ils parlent. N’est-ce pas l’un de leurs ancêtres qui en a inventé le concept ? « L’art de la gue…

Une réputation en berne

Dominique Moïsi

« Le siècle de l’Amérique a-t-il pris fin ? » se demandait en 2015 Joseph Nye dans un livre auquel cette question sert de titre. Sa réponse était clairement non. C’était, il est vrai, il y a cinq ans&…