« À 10 ans, j’étais bolcheviste »

Temps de lecture : 11 minutes

C’est une anecdote rapportée par son amie et première biographe, Simone Pétrement. Alors qu’à l’âge de 3 ans Simone Weil se remet mal d’une violente crise d’appendicite – et on sait combien toute sa vie fut placée sous le signe d’une santé précaire –, ses parents lui content l’histoire de Marie Goudron, inspirée de Grimm : maltraitée par sa marâtre, une pauvre fillette s’enfuit dans la forêt et parvient à une maison percée de deux portes, l’une couverte d’or, l’autre de goudron. Laquelle emprunter ? « Pour moi, le goudron est bien assez bon », décide Marie, et à l’instant une pluie d’or la recouvre. Un simple récit pour enfant, peut-être, mais Simone Weil confiera qu’il exerça une influence sur toute son existence.

Celle-ci débute en 1909, à Paris. Simone et son frère André, de trois ans son aîné, grandissent dans une famille de la bourgeoisie juive lettrée et agnostique. Musicienne et polyglotte, la mère, Selma, née Reinherz, a épousé le Dr Bernard Weil. Ces parents aimants et protecteurs cultivent tôt en eux le sens de la curiosité et de l’indépendance, mais aussi celui de la discipline, de l’effort et du sacrifice. À 5 ans, Simone, émue par le sort des soldats au front, se prive de sucre pour tout leur envoyer. Sans qu’elle sache pourquoi, elle penche déjà spontanément du côté des opprimés : « À 10 ans, s’amusera-t-elle, j’étais bolcheviste. »

Chez les Weil, on professe une unique religion, celle de la haute culture et de l’excellence. À 12 ans, André s’initie seul au sanskrit et enseigne à sa sœur le grec ancien pour leurs échanges secrets. Simone pousse dans le sillage de ce frère admiré et imité. On en plaisante à la maison : celle qu’on surnomme Simon signe parfois ses lettres d’un « votre fils ». Fuyant les apprêts féminins, elle adopte peu à peu l’accoutrement informe qui, paradoxalement, la fera partout remarquer. Mais André montre des dispositions hors du commun : future étoile des mathématiques françaises, il saute trois classes et intègre à 16 ans l’École normale supérieure. Simone se désespère. Elle a 14 ans et traverse une terrible crise : « J’ai sérieusement pensé à mourir à cause de la médiocrité de mes facultés naturelles. […] Je n’enviais pas ses succès mais je pensais ne pouvoir espérer aucun accès à ce royaume transcendant où les hommes authentiquement grands sont seuls à entrer et où habite la Vérité. J’aimais mieux mourir que de vivre sans elle. »

Chez les Weil, on professe une unique religion, celle de la haute culture et de l’excellence. À 12 ans, André s’initie seul au sanskrit et enseigne à sa sœur le grec ancien pour leurs échanges secrets. Simone pousse dans le sillage de ce frère admiré et imité. On en plaisante à la maison : celle qu’on surnomme Simon signe parfois ses lettres d’un « votre fils ». Fuyant les apprêts féminins, elle adopte peu à peu l’accoutrement informe qui, paradoxalement, la fera partout remarquer. Mais André montre des dispositions hors du commun : future étoile des mathématiques françaises, il saute trois classes et intègre à 16 ans l’École normale supérieure. Simone se désespère. Elle a 14 ans et traverse une terrible crise : « J’ai sérieusement pensé à mourir à cause de la médiocrité de mes facultés naturelles. […] Je n’enviais pas ses succès mais je pensais ne pouvoir espérer aucun accès à ce royaume transcendant où les hommes authentiquement grands sont seuls à entrer et où habite la Vérité. J’aimais mieux mourir que de vivre sans elle. »

C’était sans compter sur son opiniâtreté. En 1925, elle entre au lycée Henri-IV, où règne la figure du philosophe Alain. En lui, elle trouve un maître. Le regard vif derrière ses grosses lunettes cerclées de fer, elle s’imprègne de sa pensée humaniste qui l’ouvre à la philosophie vivante. Alain, lui, la surnomme « la Martienne » et la tient pour « très supérieure » à ceux de sa génération : « J’ai lu d’elle, dira-t-il, des commentaires de Spinoza qui dépassaient tout. » Elle n’a alors que 16 ou 17 ans.

Le directeur de l’École normale supérieure l’appelle la Vierge rouge : elle conteste, pétitionne, entraîne les autres dans la fronde

Simone est loin, toutefois, d’être une élève modèle. Célestin Bouglé, le directeur de l’École normale supérieure où elle est reçue en 1928, l’appelle la Vierge rouge : elle conteste, pétitionne, entraîne les autres dans la fronde. Lorsqu’il accepte malgré tout de contribuer à l’une de ses quêtes en faveur des chômeurs, à condition qu’on taise son nom, elle s’empresse d’afficher sur les murs : « Suivez l’exemple de votre directeur : donnez anonymement 40 fr à la Caisse de chômage. » C’est la « hutzpah Weil », dit-on dans la famille ! Autrement dit, une insolence et un sens de la provocation joyeuse qui ont cependant un revers : Simone passe volontiers pour imbuvable. Raymond Aron, qui épousera l’une de ses amies, estime l’échange intellectuel avec elle « presque impossible ». Incapable de déguiser sa pensée, même par courtoisie, elle se montre volontiers abrupte et définitive. Mais, indifférente à l’ego des autres, elle l’est tout autant au sien. Georges Bataille jugeait son esprit de sérieux excessif. « Pourtant, écrira-t-il, je suis sûr qu’intérieurement elle était plus fêlée, plus vivante qu’elle ne croyait elle-même. »

Dès cette époque, deux tendances se dégagent dans sa pensée : l’une, active, puise chez Descartes une philosophie de la volonté et chez Marx une analyse de l’aliénation capitaliste ; l’autre, contemplative, la pousse à admirer l’être du monde, bon, beau et ordonné, tel que le dévoilent la philosophie et la mathématique grecques, Platon et les pythagoriciens en tête. « Je suis convaincue, dira-t-elle plus tard, que le malheur d’une part, d’autre part la joie comme adhésion totale et pure à la parfaite beauté, impliquant tous deux la perte de l’existence personnelle, sont les deux clefs par lesquelles on entre dans le pays pur, le pays respirable, le pays du réel. »

Elle a fait le choix de l’anarcho-syndicalisme, c’est-à-dire d’un syndicalisme dirigé par la base

Ce pays du réel, Simone Weil va le toucher du doigt après l’agrégation, en 1931. La voilà nommée dans un lycée au Puy, en plein cœur du bassin minier de la Haute-Loire. Sitôt arrivée, elle s’engage dans un syndicat, la Fédération unitaire de l’enseignement. Certains voient d’un drôle d’œil cette professeure certes irréprochable, mais qui s’attarde au café avec les mineurs, à parler de politique en fumant cigarette sur cigarette. Cet hiver-là, la crise de 29 fait sentir ses effets et la grève éclate. La « messagère de l’évangile moscoutaire », comme la baptise un journal antisémite local, est de tous les défilés et verse à la caisse de solidarité la part de ses revenus supérieure au salaire minimum.

Proche de Pierre Monatte, grande figure du syndicalisme révolutionnaire, elle écrit dans La Révolution prolétarienne et milite pour l’unité syndicale. Elle a fait le choix de l’anarcho-syndicalisme, c’est-à-dire d’un syndicalisme dirigé par la base, et non inféodé à la ligne d’un bureau politique ou d’un parti – ces partis détestés, dont elle prônera la suppression.

De l’automne 1934 à l’été 1935, elle s’engage comme ouvrière dans trois usines

Simone Weil se méfie de Moscou. Un voyage en Allemagne, où elle analyse parfaitement la montée du nazisme, lui fait perdre le reste de respect qu’elle éprouvait encore, malgré elle, pour le communisme. Elle se rapproche de la revue La Critique sociale de Boris Souvarine, un ancien fondateur du PCF en rupture de ban. Un épisode de fin 1933 résume tout : fuyant Staline, Trotski, de passage à Paris, loge chez les parents de Simone Weil. Quand il défend la réussite de la collectivisation en Union soviétique, elle s’emporte : en quoi les conditions concrètes de travail pour les ouvriers ont-elles changé ? L’URSS n’a pas supprimé l’oppression : elle l’a maquillée.

Ces conditions concrètes, Weil entend les voir de près. De l’automne 1934 à l’été 1935, elle s’engage comme ouvrière dans trois usines successives, chez Alsthom, JJ Carnaud puis Renault. Cadences, répétition des gestes, insécurité, tyrannie des petits chefs, épuisement de la pensée, repli sur soi… L’expérience est d’une violence inouïe, supérieure à ce qu’elle imaginait. Dans ces conditions d’humiliation et de déshumanisation, la classe ouvrière ne sera, selon elle, jamais capable que de brefs soulèvements, à l’image des grandes grèves de 1936, qu’elle suit de près et qui l’émeuvent aux larmes. Bien sûr, la dignité est un instant retrouvée. Mais la parenthèse se referme bientôt et l’idée de la révolution s’éloigne. Plus que les structures économiques, conclut-elle, c’est l’esprit de toute une civilisation qu’il faut refonder.

Pacifiste, Simone Weil approuve le refus de la France d’intervenir dans la guerre civile espagnole ouverte en juillet 1936, mais quand là-bas le gouvernement populaire appelle à l’aide, elle rejoint les combattants anarchistes de la célèbre colonne Durruti. L’aventure tourne court cependant : s’ébouillantant gravement le pied, elle est hospitalisée et rapatriée. Un mois et demi lui aura malgré tout permis de prendre la mesure du cynisme placide où la guerre plonge les hommes, capables de mettre à mort un prêtre innocent ou un adolescent enrôlé de force dans le camp adverse. Au royaliste Georges Bernanos, qui témoignera dans Les Grands Cimetières sous la lune d’une expérience similaire du côté franquiste, elle écrira une lettre émouvante : « Vous m’êtes plus proche, sans comparaison, que mes camarades. » L’Espagne, en lui dévoilant la faiblesse de l’homme face à la tentation du mal, sera aussi pour elle l’occasion de réaliser que son pacifisme antérieur était, plus qu’une erreur, une faute.

À Assise, devant le lieu sacré où saint François priait avec ses frères, elle se surprend à s’agenouiller, mue par une force inconnue

Depuis 1930, Simone Weil, accablée par une fatigue chronique, est régulièrement terrassée par d’épouvantables migraines. Quand son travail et sa santé lui en laissent le loisir, elle se plonge dans l’étude : histoire antique, médiévale, moderne, histoire des religions… Elle lit pour la première fois l’Ancien Testament. L’idée de Dieu n’est pas loin : son fond platonicien l’y prédispose, mais ce n’est encore qu’un concept, synonyme de Beauté et de Vérité. Les données manquant ici-bas pour résoudre ce problème, elle préfère longtemps ne pas le poser. Jusqu’à ce que deux expériences l’ébranlent : en 1935, au Portugal, assistant à une procession de femmes de pêcheurs, elle prend conscience qu’elle pourrait bien rejoindre ce christianisme de pauvres, « d’esclaves » ; et en 1937, à Assise, devant le lieu sacré où saint François priait avec ses frères, elle se surprend à s’agenouiller, mue par une force inconnue.

Le coup de grâce lui est donné en 1938, à travers la découverte du poème métaphysique « Love », de George Herbert, à l’abbaye de Solesmes. Ses migraines ont alors pris un tour paroxystique : « Je me suis demandé avec angoisse si mourir n’était pas pour moi le plus impérieux des devoirs. » C’est dans un pareil moment que, se récitant Herbert, elle fait l’expérience d’« une présence plus personnelle, plus certaine, plus réelle que celle d’un être humain ». La question, comprend-elle, n’est pas d’avoir la certitude que Dieu existe, comme s’Il était un objet de perception ou de connaissance ordinaire ; Il est amour, et qui s’efforce d’aimer, consciemment ou non, l’a déjà trouvé. Dieu n’est plus un concept, Il est un visage : celui du Christ.

Relisant sa vie, Simone Weil dira au fond avoir toujours senti en elle l’inspiration chrétienne. Ce sentiment, toutefois, ne la protège pas lorsqu’en 1940 l’Allemagne envahit la France. Juive d’origine russe par sa mère et alsacienne par son père, elle fuit avec eux en zone libre. Elle qui a grandi dans l’ignorance à peu près complète de la foi de ses ancêtres, elle se voit une nouvelle fois renvoyer en miroir une image dans laquelle elle ne se reconnaît pas.

À Marseille, elle entre dans un réseau de la Résistance et distribue les Cahiers du Témoignage chrétien. Repérée, elle épuise par son entêtement le juge conciliant qui l’a convoquée, et lorsqu’il finit par la menacer d’un séjour en prison parmi les prostituées, elle s’enthousiasme ! On la laisse filer… Livrée à elle-même, elle s’engage comme ouvrière agricole grâce au père Perrin, un dominicain qui la met en rapport avec un étonnant paysan ardéchois, le philosophe catholique Gustave Thibon. Ce dernier est vichyste, mais Simone Weil, qui est d’un grand relativisme en politique, estime sa droiture. Une amitié inattendue naît.

Avec Thibon et le père Perrin, elle discute âprement de spiritualité. Peut-elle demander le baptême ? Elle n’est pas sans préventions face à l’énorme institution de l’Église romaine, héritière selon elle du sentiment d’élection et de morgue qu’elle prête à deux peuples qu’elle ne cesse d’accabler, les Romains et les Hébreux. Car Simone Weil a ses passions historiques ! Elle veut trancher dans le passé, séparer le bon grain de l’ivraie, et souvent arrache l’un avec l’autre. On a parfois parlé à son égard d’antisémitisme, de haine de soi. L’un des spécialistes de son œuvre, Robert Chenavier, a fait un sort à cette accusation, mais il y a incontestablement chez elle une injuste aversion à l’égard du judaïsme imputable à sa méconnaissance, comme le comprit Emmanuel Levinas, qui l’admirait. Cet aveuglement aurait-il persisté si elle avait reçu le choc d’Auschwitz ? On peine à l’imaginer. Mais elle est loin, en octobre 1941, de mesurer l’ampleur de la persécution. Le statut des Juifs de Vichy vient tout juste de la priver du droit d’enseigner. Pour cette occasion de vivre la pauvreté à laquelle elle aspire, elle adresse au commissaire général aux questions juives Xavier Vallat une « lettre de remerciement » d’une ironie mordante – jusque dans le malheur, la hutzpah Weil…

Avec Thibon et le père Perrin, elle discute âprement de spiritualité. Peut-elle demander le baptême ? Elle n’est pas sans préventions face à l’énorme institution de l’Église romaine, héritière selon elle du sentiment d’élection et de morgue qu’elle prête à deux peuples qu’elle ne cesse d’accabler, les Romains et les Hébreux. Car Simone Weil a ses passions historiques ! Elle veut trancher dans le passé, séparer le bon grain de l’ivraie, et souvent arrache l’un avec l’autre. On a parfois parlé à son égard d’antisémitisme, de haine de soi. L’un des spécialistes de son œuvre, Robert Chenavier, a fait un sort à cette accusation, mais il y a incontestablement chez elle une injuste aversion à l’égard du judaïsme imputable à sa méconnaissance, comme le comprit Emmanuel Levinas, qui l’admirait. Cet aveuglement aurait-il persisté si elle avait reçu le choc d’Auschwitz ? On peine à l’imaginer. Mais elle est loin, en octobre 1941, de mesurer l’ampleur de la persécution. Le statut des Juifs de Vichy vient tout juste de la priver du droit d’enseigner. Pour cette occasion de vivre la pauvreté à laquelle elle aspire, elle adresse au commissaire général aux questions juives Xavier Vallat une « lettre de remerciement » d’une ironie mordante – jusque dans le malheur, la hutzpah Weil…

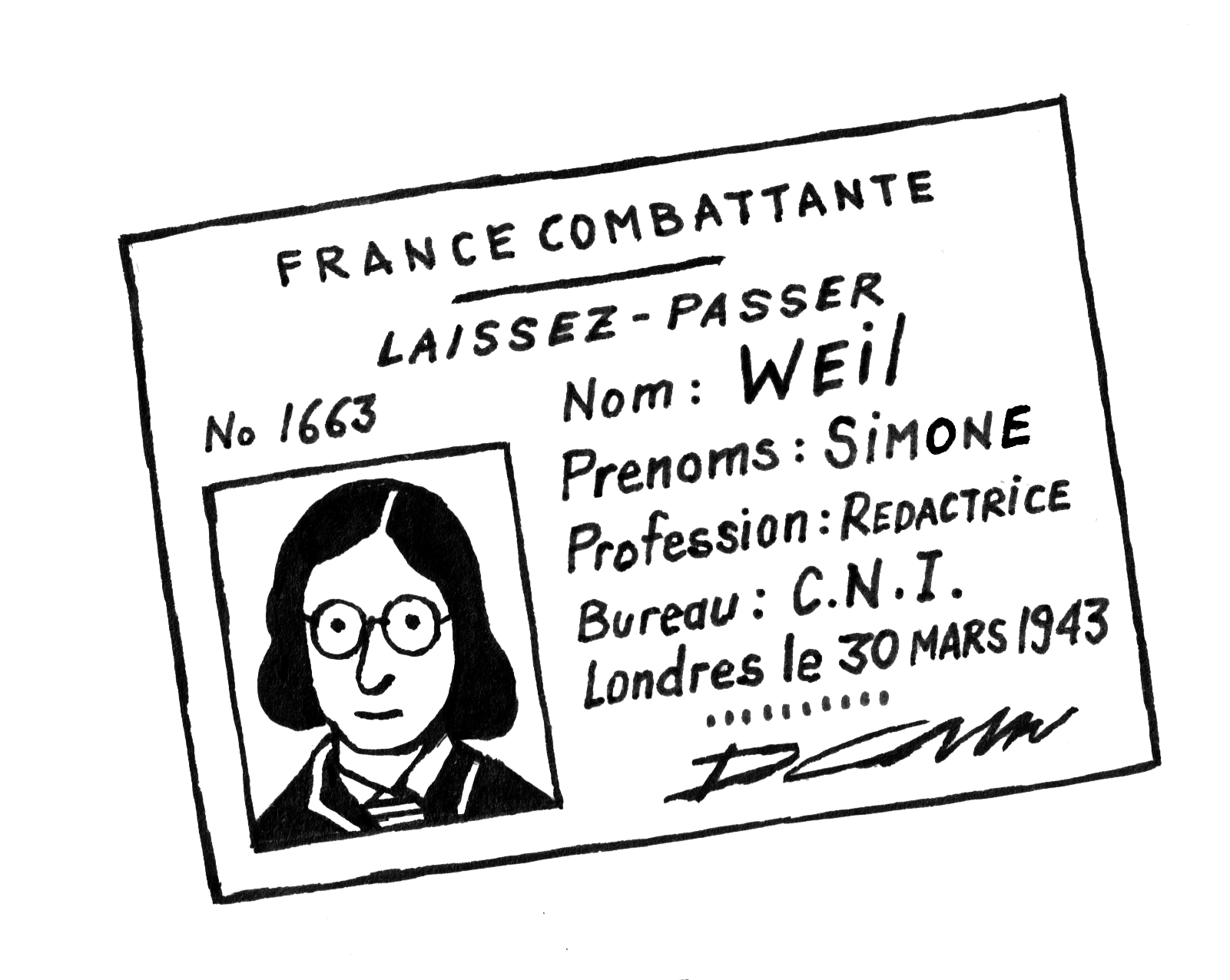

Avec toute sa famille, elle passe en 1942 à New York. Incapable de trouver la paix quand d’autres se battent, elle fait des pieds et des mains et obtient son envoi à Londres, auprès de la France libre. Là, elle demande à être parachutée en France. Petit brin de femme maladroite dans un monde d’hommes pressés, on lui confie plutôt un travail de réflexion en bureau, autour d’une nouvelle « Déclaration des droits de la personne ». Elle s’y lance avec audace, mais ses supérieurs, dubitatifs, la mettent vite sur la touche. Weil se retrouve inutile mais libre : sa pensée se déploie alors avec une ardeur rare, proportionnelle à sa fatigue. Elle consacre toutes ses forces à rassembler en un unique faisceau les plus grandes intuitions de sa vie, dans un manuscrit qui deviendra, en 1949, L’Enracinement. Seulement, solidaire comme toujours des combattants, Simone Weil donne nombre de ses tickets d’alimentation, s’affaiblit jusqu’à tomber d’inanition et se retrouve hospitalisée. Le 24 août 1943, elle meurt à Ashford, seule, à 34 ans.

Après sa mort, deux hommes s’attacheront à publier cette œuvre laissée inachevée, ouverte : l’ami Gustave Thibon et Albert Camus, qui ne l’aura jamais connue. De L’Enracinement, ce dernier déclarera : « Il me paraît impossible d’imaginer pour l’Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Weil a définies. » Le jour où il apprit sa nomination au Nobel de littérature en 1957, pris d’angoisse et pourchassé par la presse, c’est chez Mme Weil mère que Camus trouva refuge. À sa demande, elle le laissa se recueillir un instant dans la chambre de sa fille. Quelques jours plus tard, interrogé sur les écrivains vivants comptant le plus pour lui, le nouveau Nobel, après avoir cité quelques noms, ajoutera : « Et Simone Weil – car il y a des morts qui sont plus proches de nous que bien des vivants. »

« Pour elle, l’homme plonge également ses racines dans le terrestre et le céleste »

Florence de Lussy

Florence de Lussy, qui a dirigé l’édition des œuvres complètes de Simone Weil, nous donne ici les clés pour comprendre la philosophe et sa pensée qui creuse avec courage et opiniâtreté un sillon singulier.

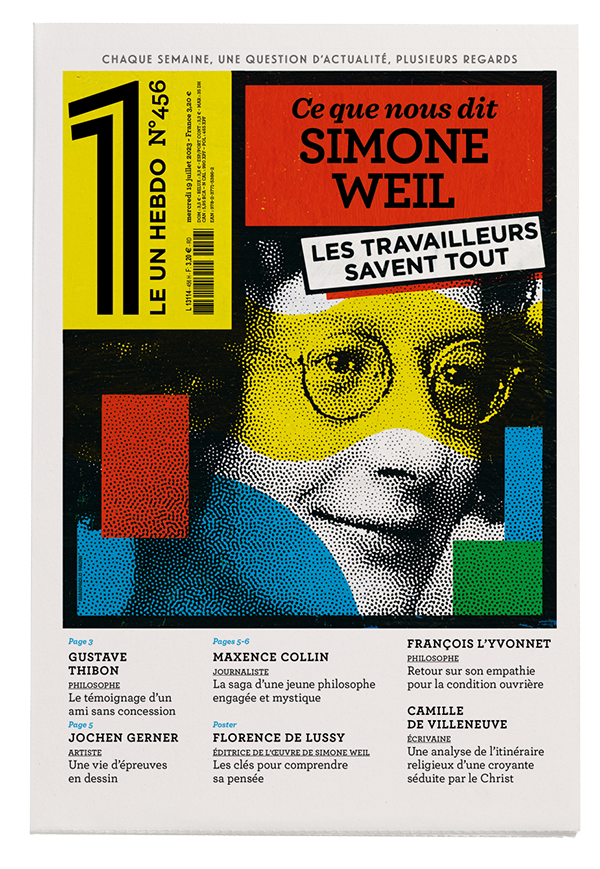

« À 10 ans, j’étais bolcheviste »

Maxence Collin

Le journaliste Maxence Collin retrace l’itinéraire de Simone Weil, intellectuelle au parcours hors-norme qui, après avoir défendu une révolution, aspirait à refonder rien de moins que l’esprit de notre civilisation.