Trajectoire religieuse et expérience intime

Temps de lecture : 7 minutes

Simone Weil est née dans une famille juive assimilée à la culture française, non pratiquante et désintéressée des questions religieuses. Son père était athée, seule la grand-mère Weil restait attachée aux rites juifs. La jeunesse de Simone fut plus occupée par l’engagement politique et la réflexion sur les enjeux sociaux que par Dieu, dont le problème de l’existence lui semblait alors simple. « La seule méthode certaine pour éviter de le résoudre à faux, ce qui me semblait le plus grand mal possible, était de ne pas le poser », a-t-elle écrit.

Simone Weil fut attirée par le christianisme une première fois en assistant au Portugal à une procession de femmes. Prenant le contrepied de Nietzsche, elle s’enthousiasme pour cette « religion d’esclaves » destinée aux plus vulnérables. Au cours d’un voyage en Italie elle découvre la qualité spirituelle de la beauté naturelle et artistique, admire la peinture et la musique. Elle s’émerveille pour les statues de la chapelle Médicis, reconnaissant dans L’Aurore de Michel-Ange ses « réveils d’ouvrière rue Lecourbe ». À Assise, elle est émue par la spiritualité franciscaine et par l’idéal de pauvreté de saint François, le Poverello. Un séjour à l’abbaye de Solesmes lui fait connaître le chant grégorien. La lecture d’un poème du pasteur anglican George Herbert lui donne le sentiment que le Christ est présent, « présence plus personnelle, plus certaine, plus réelle que celle d’un être humain ».

Pour éclairer son désir de conversion, Simone entame de longues conversations avec des religieux dont elle devient proche, comme le dominicain Joseph-Marie Perrin. Elle renonce finalement au baptême pour demeurer avec ceux qui ne connaissent pas le Christ, au seuil de l’Église. Certains affirment toutefois qu’elle fut baptisée sur son lit de mort.

Le judaïsme ne l’intéressa pas. Ses termes sont durs envers sa religion d’origine

Le judaïsme ne l’intéressa pas. Ses termes sont durs envers sa religion d’origine, voire navrants dans le contexte de ces années d’extermination. Elle considère la Bible hébraïque comme un livre violent et guerrier qu’elle n’aime ni ne commente. Dans ses Cahiers, elle se passionne pour toutes les traditions spirituelles, du taoïsme à la mystique espagnole, de l’hindouisme aux gospels, sauf celle de ses ancêtres. Elle qui se montre si pressée de compatir aux drames du monde entier s’intéresse peu aux politiques de discrimination – dont elle fait pourtant les frais –, moins encore au sort du peuple juif. En attendant le bateau qui la conduira avec ses parents de Casablanca en Amérique, ce sont les textes pythagoriciens qu’elle commente. Ce déni du judaïsme, courant dans le milieu juif intellectuel et assimilé, et qui dans certains cas prit la forme d’une véritable haine de soi, n’est peut-être pas sans conséquence sur la spiritualité de la philosophe.

L’expérience intime qui sous-tend les atermoiements religieux de Simone Weil peut sembler difficile à cerner et comprendre. Après sa mort, de nombreux lecteurs ont découvert son génie littéraire et sa personnalité intrigante en ouvrant La Pesanteur et la Grâce, recueil d’aphorismes constitué par Gustave Thibon en 1947. Le texte, organisé en courts chapitres thématiques, donne une idée de la puissance intellectuelle des cahiers dont les fragments présentés sont extraits. Leur lecture peut autant fasciner que rebuter. On y trouve condensée la quête de pureté, de vérité et d’amour qui caractérise l’œuvre et la vie de Simone Weil, mais aussi une forme de gnose méprisante du corps. Il sourd de cette prose remarquable, mais excessive, une peur de la vie incarnée, du désir, du temps et même de l’erreur qui appelle l’interprétation psychologique ou psychanalytique. Ce que Simone Weil considérera comme son « erreur criminelle », le pacifisme qu’elle soutiendra jusqu’après les accords de Munich, inscrira dans la réalité une culpabilité jusqu’alors névrotique. On peut penser que celle-ci la conduira à la mort.

Si Simone Weil est une écrivaine et moraliste géniale, est-il donc pour autant sage d’en faire un maître spirituel à l’image d’Etty Hillesum, sa contemporaine, dont la plume se déleste au fil des pages de tout ego et de toute passion ? C’est sans doute lorsqu’elle ne théorise plus mais enfin rejoint l’existence, ouvre une fenêtre sur sa propre affectivité et sa capacité à se laisser déborder par la douleur ou la joie que la philosophe révèle la valeur de son expérience de Dieu. L’intuition spirituelle se matérialise alors, et Dieu apparaît dans l’intimité d’une histoire et d’une écriture.

Simone Weil est désarmante lorsqu’elle évoque sa douleur et son malheur propres, dont on ne sait au juste à quoi ils tiennent et qui prennent de ce fait une dimension universelle. Dans une lettre au père Perrin, elle date l’épreuve de sa dépression : « À 14 ans je suis tombée dans un de ces désespoirs sans fond de l’adolescence, et j’ai sérieusement pensé à mourir, à cause de la médiocrité de mes facultés naturelles. » Au malheur sans pourquoi de l’adolescence répond la beauté sans pourquoi du monde, de la nature, d’une œuvre d’art ou d’un visage inconnu, celui de l’ouvrière qui travaille auprès d’elle ou d’une tête de Giorgione. L’expérience du malheur ouvrier est avant tout celle de la fraternité vécue avec ses déceptions et ses joies.

Dans son étonnant Journal d’usine, rédigé chaque soir après un travail épuisant sous la forme de notes, elle fait de courtes listes de gens qu’elle a croisés dans la journée, visages divers d’une humanité partagée : « Ouvrières : Madame Forestier. Mimi. Admiratrice de Tolstoï (Eugénie). Ma coéquipière des barres de fer (Louisette). Sœur de Mimi. Chat. Blonde de l’usine de guerre. Rouquin (Joséphine). Divorcée. Mère du gosse brûlé. Celle qui m’a donné un petit pain. » Le souci pour le malheur de l’autre provient d’une passion pour la singularité de chaque être, pour ce qu’il reste de désir et de vitalité chez l’humain le plus humilié : « Une belle fille, forte, fraîche et saine dit un jour au vestiaire, après une journée de dix heures : On en a marre de la journée. Vivement le 14 juillet qu’on danse. Moi : Vous pouvez penser à danser après dix heures de boulot ? Elle : bien sûr ! Je danserais toute la nuit, etc. (en riant). »

L’admiration de Simone pour la dignité humaine tient à sa capacité à percevoir la beauté.

L’admiration de Simone pour la dignité humaine tient à sa capacité à percevoir la beauté. C’est avec une ingénuité malicieuse qu’elle exprime son ravissement dans une lettre à son ami Jean Posternak, depuis Florence où elle a entendu un opéra de Monteverdi : « J’ai joui pour un amphithéâtre. » Il y a le malheur, certes, mais il y a également le « fait de la beauté ». Qu’elle nous remplisse de joie comme le malheur nous déchire, c’est le « seul mystère ». La beauté la sauve du pessimisme gnostique et une considération nouvelle pour l’univers et la matière s’y substitue : s’enfoncer en Dieu, c’est pénétrer les signes qui nous viennent du monde et des autres. « Pour l’homme vivant en ce monde, ici-bas, la matière sensible – matière inerte et chair – est le filtre, le crible, le critère universel du réel dans la pensée ; le domaine de la pensée tout entier, sans que rien soit excepté. La matière est notre juge infaillible. De cette alliance entre la matière et les sentiments réels vient l’importance des repas dans les occasions solennelles, dans les fêtes, dans les réunions de famille ou d’amitié. »

Elle écrit également que le savant a pour objet « la présence dans l’univers de la Sagesse dont nous sommes les frères ». Comme Teilhard de Chardin, elle pense un Christ cosmique qui ne cesse de s’exprimer dans le monde comme il est réellement présent dans les saintes espèces du vin et du pain. Sa sensibilité esthétique ouvre Simone Weil à la présence d’un Dieu qui aime la matière.

À partir de 1940, elle recopie dans ses carnets des textes religieux, poétiques ou spirituels, parfois dans leur langue originale comme le sanskrit, auquel elle s’initie. Son inlassable curiosité pour l’expression de l’élan humain vers Dieu, pour l’intelligence qui s’y manifeste, pour les lois secrètes qui s’y révèlent, indifférentes à celles de la nature ou du monde social, est une traversée spirituelle en soi. On peut être certain qu’elle eût été sensible à la beauté étrange de la Bible si un rabbin l’y avait introduite, à l’idée que Dieu se révèle dans le cours de l’histoire et de l’existence humaine. Elle y aurait trouvé le soutien exégétique des valeurs de fraternité et d’humanité qui ont conduit sa vie, car, pour elle, on n’allait à Dieu que par le souci de l’homme.

« Pour elle, l’homme plonge également ses racines dans le terrestre et le céleste »

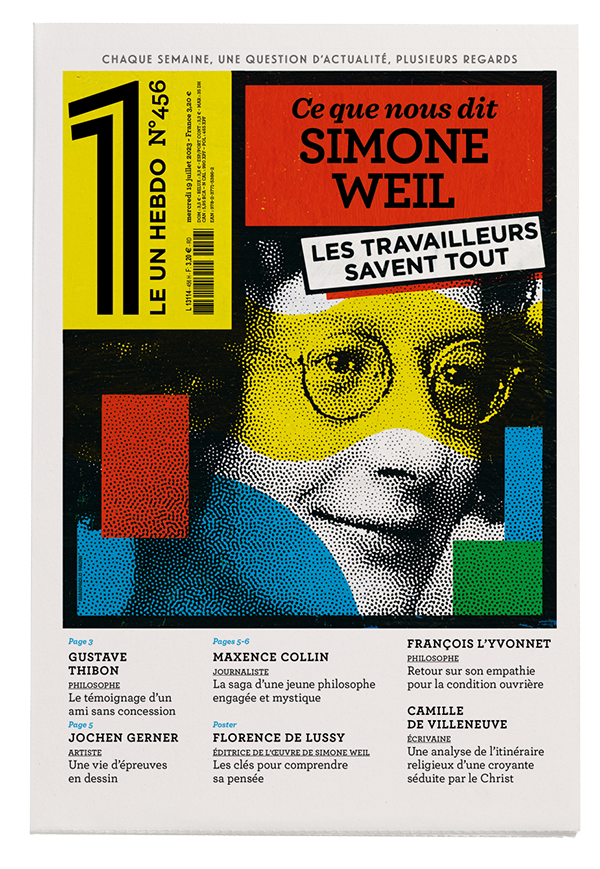

Florence de Lussy

Florence de Lussy, qui a dirigé l’édition des œuvres complètes de Simone Weil, nous donne ici les clés pour comprendre la philosophe et sa pensée qui creuse avec courage et opiniâtreté un sillon singulier.

« À 10 ans, j’étais bolcheviste »

Maxence Collin

Le journaliste Maxence Collin retrace l’itinéraire de Simone Weil, intellectuelle au parcours hors-norme qui, après avoir défendu une révolution, aspirait à refonder rien de moins que l’esprit de notre civilisation.