Rue Sophocle

Temps de lecture : 7 minutes

La scène se passe pendant l’Occupation : un jeune homme repousse les gens qui entourent un marchand ambulant de gâteaux feuilletés, saisit une pâtisserie et l’enfourne vivement dans sa bouche. Il ne tente pas de s’enfuir : peut-être n’a-t-il pas la force de courir. Il choisit de se coucher sur le trottoir et, tout en se couvrant le visage des deux bras comme un chien qui protège son os, il continue d’ingurgiter le feuilleté. Il n’a cure des coups de pied qu’il reçoit aux fesses et à la tête de la part du marchand et des honnêtes gens, puisqu’il peut enfin se soustraire aux affres de la faim.

Je suis convaincu que Théotokas a réellement assisté à cette scène qu’il décrit dans Malades et voyageurs : elle pourrait très bien avoir lieu aujourd’hui. Je n’ai pas appris grand-chose au cours de ce séjour, j’ai vu néanmoins des gens qui avaient faim. Je les ai rencontrés par hasard, alors que j’étais en train d’explorer le quartier d’Omonia où fleurissent les boutiques asiatiques et où se développent, dit-on, toutes sortes de trafics. Ils faisaient la queue devant le portillon d’une cour où des cuisiniers en blanc s’activaient autour de grandes marmites. Le portillon était gardé par trois ou quatre gaillards portant sur leurs vêtements l’insigne – il représente une chouette – de la ville d’Athènes. Ils ne devaient l’ouvrir qu’à midi trente, mais déjà la file s’impatientait, jouait des coudes, s’énervait. Elle était composée de jeunes et de vieux, de femmes et d’enfants. Il m’a semblé que la proportion d’étrangers était moins grande que dans la multitude qui avait investi la place de la Constitution à Noël. C’était une foule très ordinaire en apparence, mais qui était subitement gagnée par des accès de fièvre. Une femme d’une soixantaine d’années est sortie du rang et a demandé aux agents de la municipalité l’autorisation de se poster devant le portillon. Elle ne pouvait pas rester longtemps debout, elle a soulevé sa jupe pour leur montrer ses jambes : elles étaient enflées, noirâtres, couvertes de plaies. Sa demande a provoqué de vives protestations à la tête du peloton.

– Je suis là depuis onze heures ! a lancé quelqu’un.

La femme a dû regagner sa place. Je me suis souvenu d’un rébétiko1 qui évoque les ongles ensanglantés du destin. Il n’était encore que midi. Je suis allé m’asseoir sur un banc dans le petit square qui jouxtait la cour : je voyais désormais la foule à travers les barreaux du jardin, on aurait dit une réunion de prisonniers. La ville tout entière m’est apparue comme une prison : j’ai songé qu’elle devait produire le même effet sous l’Occupation.

La queue s’allongeait à vue d’œil, elle faisait maintenant le tour du square. J’ai été fasciné un moment par le visage émacié d’un homme à la peau foncée qui souriait benoîtement à tout le monde. Comment faisait-il pour manger ? Il n’avait plus de dents. L’ouverture du portillon a déclenché une cohue effrénée qui a failli tout emporter sur son passage, les agents, les cuisiniers et les marmites. Le menu comprenait ce jour-là de la soupe aux lentilles, un morceau de pain et une pomme. La soupe était servie dans des bols en plastique sans couvercle, c’est dire qu’il fallait la manger sur place. Un agent a conduit jusqu’à mon banc un vieillard grabataire, très grand de taille, en le tenant par le bras. Après l’avoir installé, il lui a donné son bol : mais l’homme était incapable de manger, ses mains, quand il ne les tenait pas fermement attachées l’une à l’autre, s’envolaient dans tous les sens. L’agent a hésité un instant puis il a pris place lui aussi sur le banc et a entrepris de nourrir le vieux à la cuiller, comme un enfant. Je l’ai félicité pour son initiative, ce qui lui a arraché un pâle sourire.

– Vous ne mangez rien, vous, a-t-il observé.

C’était décidément un brave homme. Nous avons fait connaissance : il était conseiller municipal et était chargé de superviser le bon déroulement de la distribution des repas.

– La plupart des gens qui viennent ici vivent à la rue, ou bien dans des centres d’hébergement créés par les municipalités de la région, par la Croix-Rouge ou par Médecins du Monde. Nous recevons aussi des familles qui ont encore un logement mais qui ne peuvent plus payer de loyer, qui sont en instance d’expulsion. Où tu vis, toi, grand-père ? a-t-il questionné le vieillard.

Mais le vieillard n’a pas répondu : toute son attention était concentrée sur la cuiller et sur le bol qui peu à peu se vidait. Il aspirait la soupe bruyamment, avec délectation, en fermant les yeux. J’ai eu l’idée que je le connaissais, j’ai même essayé de me remémorer les lieux de mon enfance en espérant le croiser, mais je ne l’ai vu nulle part, ni dans la cour de mon lycée, ni dans les ruelles de Santorin.

– Pour certaines de nos opérations humanitaires, nous recevons des aides de l’Union européenne, de la compagnie des télécommunications, du Gaz de Grèce, et aussi des dons en nature de la part des chaînes de grands magasins. Les repas que nous offrons sont cependant financés par la municipalité seule. Nous sommes passés de mille repas en 2009, au début de la crise, à mille sept cents aujourd’hui qui nous coûtent un million d’euros par an. Mais le nombre d’indigents continue de croître. Nous avons du mal à satisfaire toutes les demandes, notamment les jours où nous avons du poulet ou du poisson au menu. Les lentilles ont moins de succès.

– Il n’y en a plus ? a demandé le vieillard.

Le conseiller a retourné le bol. Eh bien, il n’était pas complètement vide : il y restait une dernière lentille, qui a glissé sur sa paroi et a atterri par terre.

– Elle est tombée ! a constaté le vieillard d’un air navré.

Ma conversation avec le conseiller s’est prolongée dans son bureau, au deuxième étage de l’immeuble du fond de la cour. Il n’était pas rétribué par la mairie, il gagnait sa vie comme employé des postes, il était facteur.

– Je connais des familles qui changent d’adresse deux fois par an. Elles ne paient jamais de loyer : elles abusent de la patience des propriétaires, qui s’épuisent au bout de six mois généralement. Ce sont des familles nomades qui bénéficient cependant d’un toit.

J’ai eu droit à un éloge du maire, un homme modéré qui a eu le mérite et même le courage d’interdire pour cause d’incitation à la haine raciale une distribution de nourriture envisagée par le parti Aube dorée destinée aux Grecs uniquement, à l’exclusion de tous les étrangers. Elle devait se tenir place de la Constitution. C’est peu dire que l’extrême droite a mal pris cette décision : un de ses députés est parvenu à pénétrer dans le bureau du maire et l’a menacé de son pistolet.

L’une des fenêtres du bureau donnait sur la rue, l’autre sur le square où il n’y avait déjà plus grand monde. Cependant le vieillard était resté à sa place. J’ai voulu savoir quel était le nom de la rue qui longeait l’immeuble et le square.

– C’est la rue Sophocle, m’a renseigné le conseiller légèrement surpris par mon ignorance.

J’ai trouvé que le nom du poète tragique convenait très bien au lieu où défilaient quotidiennement tant de miséreux.

1. Le rébétiko est une musique populaire.

« J’ai voulu dialoguer avec Pythagore »

Bernard Tschumi

Quel regard portez-vous sur la ville d’Athènes ?

Je me suis rendu à Athènes la première fois dans les années 1960, alors que j’étais étudiant en architecture : un pèlerinage incontournable. Mon impre…

Le Floral, un parfum de liberté

Manolis Charos

À Athènes, les grands cafés comme le Byzantino, où le poète Georges Seferis, les philosophes Cornelius Castoriadis et Kostas Axelos avaient leurs habitudes, le café Brazilian fréquenté par les surréalistes, ou encore le Floka, li…

Dipsomanie

Sébastien Lapaque

Notre époque a connu le succès des régimes anticholestérol. Mais l’ancien temps avait connu, lui, le triomphe de Dionysos. On a beau vanter la lumière athénienne qui porterait à la modération, dans le domaine du boire, de sé…

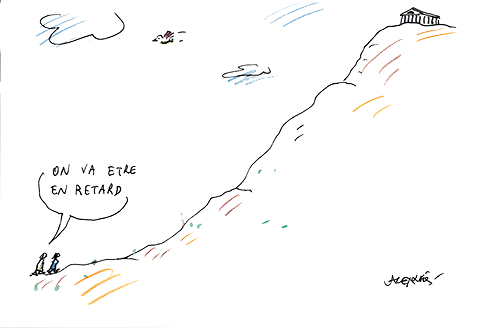

Le complexe du parthénon

Manon Paulic

Les enfants de star vous le diront, grandir dans l’ombre d’un parent célèbre n’est pas facile. À l’échelle d’une société, comment se développer dans l’ombre portée d’une civilisation majeure, &e…