« Ben Laden, un clignotant sur le radar de l’histoire »

Temps de lecture : 8 minutes

Quel est votre souvenir personnel du 11-Septembre ?

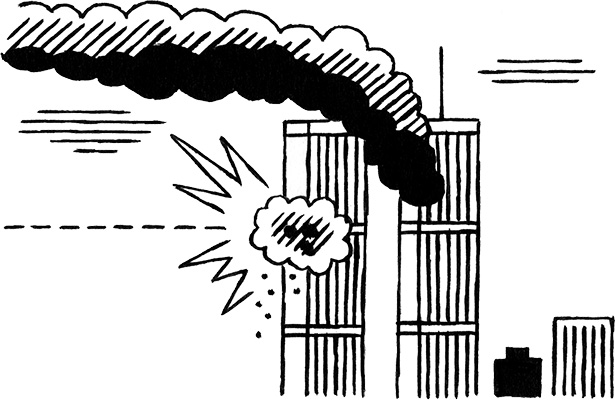

L’un des avions a percuté le Pentagone de l’autre côté du fleuve. De nos fenêtres, nous pouvions soudain voir la fumée et nous nous sommes bien sûr précipités vers une télévision pour tenter de comprendre. Mon sentiment à ce moment, en tant que personne investie dans les questions de relations internationales ? Cela se traduisait d’abord, comme pour tout le monde, par un tourment personnel. Je vivais alors près de la capitale en Virginie du Nord, et tous les ponts, toutes les routes étaient barrés en attendant que l’on prenne la mesure de la situation et de la menace. Je suis resté dans mon bureau pendant presque vingt-quatre heures, ce qui m’a donné l’opportunité au moins de me poser des questions évidentes : d’où venait cette attaque ? que représentait-elle en matière de menaces ultérieures ? comment un gouvernement et une puissance militaire comme les États-Unis devaient-ils répondre pour se protéger à l’avenir ?

Une dizaine d’années plus tôt, vous aviez publié La Fin de l’histoire, un livre qui a eu un fort retentissement parce qu’il célébrait la victoire du modèle occidental après la chute de l’URSS. L’Occident était censé être libéré de toute alternative crédible. Et vous avez été littéralement persécuté pour n’avoir pas prévu l’avènement de l’islamisme, ou une nouvelle prétendue « guerre des civilisations ».

Le communisme était, lui, un modèle attractif et exportable, une alternative possible pour une part de l’humanité jusqu’à la déchéance finale du modèle soviétique. On ne peut pas en dire autant de l’islamisme politique. Qu’offrait-il en tant que modèle de société ? À l’époque et dans la décennie qui a suivi l’attentat, la tendance au Moyen-Orient était plutôt la recherche de plus de justice, d’une modernisation et d’un progrès social. Cela déboucherait sur le Printemps arabe. Seule une minorité trouvait son compte dans les éructations et les histoires de croisés et de califat de Ben Laden. Les moyens utilisés le 11-Septembre, aussi spectaculaire soit leur résultat, reflétaient plutôt la faiblesse de ce mouvement et de son organisation.

Tout de même, le 11-Septembre a marqué l’histoire. Les États-Unis se résolvent seulement maintenant à retirer leurs troupes d’Afghanistan. Il y a toujours des prisonniers à Guantanamo Bay…

On a dit à l’époque que le monde avait instantanément changé. Et je comprends ce point de vue, à cause du choc qu’ont suscité la violence et la surprise de l’attaque, ces milliers de morts. Mais au bout du compte la postérité, l’impact idéologique de Ben Laden se résument pour moi à un clignotant sur le radar de l’histoire. Il n’est pas sorti grand-chose de son message.

Cela dit, ce qui a compté, c’est avant tout la réaction disproportionnée et malavisée de la puissance américaine à l’époque.

Comment analysez-vous ce qui s’est passé ?

Je suis toujours sceptique quand on décrit la politique internationale des années 2000, et les conséquences politico-diplomatiques et militaires de l’attentat comme l’expression d’une constante unilatéraliste et impériale américaine. La vérité est à mon sens bien différente. Si Al Gore, en 2000, avait gagné la présidentielle au lieu de la perdre au terme d’un recomptage des suffrages en Floride, il aurait concocté une réponse bien différente : des représailles assurées en Afghanistan, une politique sécuritaire à l’échelle mondiale, assurément. Mais il n’aurait pas envahi l’Irak, avec les conséquences que nous avons vécues, et qui ont marqué le monde pendant si longtemps.

Pourquoi cette réaction ?

On a trop parlé de grand complot hégémonique. Je trouve ça absurde si l’on se remémore les circonstances de l’époque. Certes, le président Bush était influencé par des conseillers critiquables ; certes, la victoire éclair en Afghanistan a entraîné une suite de décisions militaires qui ont abouti rapidement à l’invasion de l’Irak. Dans la genèse de cette décision, on oublie un point essentiel : l’attaque avait révélé la terrible vulnérabilité des sociétés technologiques. Les milieux politiques, les décideurs de l’État, tous, républicains ou démocrates, vivaient dans la hantise, dans la véritable panique du recours possible par des ennemis jusqu’alors négligeables à des armes chimiques, bactériologiques ou nucléaires. Pour cette unique raison, celle des armes de destruction massive, j’ai d’abord été favorable à l’offensive contre Saddam Hussein. Mais j’ai changé d’avis en voyant à quel point cette opération était mal conçue, tant dans sa stratégie que dans ses objectifs, et en entrevoyant ses conséquences pour les États-Unis.

La guerre contre le terrorisme n’a-t-elle pas tout justifié pendant une décennie ?

Le danger était perçu comme réel, alors qu’on l’a vu, ces groupes n’ont jamais pu accéder à des armes de ce type. Ensuite, tout est affaire de politique, de réponse à l’opinion publique des démocraties, laquelle réagit toujours exagérément à la menace et aux attaques terroristes. Du point de vue politique, il est difficile, pour un gouvernement, de dire à sa population meurtrie qu’Al-Qaïda ne constitue pas une menace existentielle et qu’elle doit accepter, pour sa défense, le mutisme des autorités, nécessaire à une offensive mondiale de police et de renseignement de longue haleine. L’administration Bush a agi de manière fondamentalement inverse. Elle a voulu ériger sa guerre contre le terrorisme au niveau des guerres contre le communisme ou le fascisme, justifiant ainsi l’occupation de l’Irak, qui est devenu, pour cette raison, un nouveau foyer de terrorisme et un facteur de la montée en puissance du voisin iranien. Elle a commis des violations des droits de l’homme qui ont diminué sa stature morale et nui à la promotion de la démocratie. Mais je reste persuadé que cette période, qui a duré en tout huit ans, est une aberration dans l’histoire des États-Unis. Elle a été suivie par un retour de Washington dans la norme internationale.

Vous admettez pourtant que le système démocratique, pour être maintenant la principale référence, souffre à présent d’une « récession », d’une crise interne due au morcellement identitaire.

La quête de dignité, de reconnaissance de son existence et de sa valeur, est une constante humaine. Elle contribue aux conflits ethniques, à l’attraction qu’a pu exercer Daech sur des jeunes marginalisés des sociétés occidentales. J’ai parlé du jeune Ben Laden, en larmes devant sa télévision, marqué pour toujours par des images qui montraient l’humiliation des Palestiniens. Dans nos sociétés, le clivage économique et social a aussi été supplanté par un clivage identitaire, une revendication de dignité des divers groupes – Noirs, LGBT, Latinos, femmes – née dans les années 1960, qui a fini par éclipser, en premier lieu dans le discours de la gauche, la notion de classe socio-économique.

Mais ces ressentiments, ces revendications ne proviennent-ils pas de réelles inégalités ou discriminations ?

Oui, mais ce tribalisme repose sur la recherche ou la protection d’un statut, plus que sur un intérêt économique. C’est plus flagrant encore maintenant que la droite joue aussi de la politique identitaire, et que les mouvements suprémacistes blancs reviennent sur le devant de la scène depuis l’arrivée de leaders comme Donald Trump. Ce président, qui était bien plus le symptôme que la cause du phénomène, a su exploiter une sensation de perte de statut de la majorité déclinante. Il a attisé la contre-offensive, cette guerre culturelle contre ces multiples affirmations identitaires. Les facteurs de ce populisme sont connus ; la mondialisation et son impact inégal sur diverses populations des pays développés. Les délocalisations et les changements technologiques, qui ont affecté les revenus du monde ouvrier mais surtout contribué à un déclin social généralisé, perçu comme une spoliation d’un statut. Comme d’autres politiciens occidentaux, Trump a exploité parfaitement le ressentiment envers l’élite, déclarée responsable, par ses politiques, de l’afflux d’immigrants, d’une crise financière de 2008 dont elle est certes sortie indemne alors que les moins bien lotis en subissaient les conséquences.

C’est un phénomène visible dans toutes les démocraties ?

En Hongrie, Viktor Orbán a joué sur le rejet de l’immigrant. Les partisans du Brexit ont voté ostensiblement contre leurs intérêts économiques dans le but de « regagner leur pays »…

Les États-Unis voient enfin le bout du tunnel de la crise du Covid. Quelles réflexions cette année vous inspire-t-elle ?

Je suis persuadé que les historiens verront dans cette pandémie le point de départ de changements fondamentaux dans les sociétés et les relations internationales. Des changements d’une ampleur comparable à ceux engendrés par la Seconde Guerre mondiale, la réponse américaine au 11-Septembre ou la crise financière de 2008. En étant pessimiste et en voyant comment des régimes comme la Hongrie et les Philippines ont profité de la pandémie pour s’arroger des pouvoirs d’exception, on peut facilement imaginer une dérive autocratique ou fascisante dans de nombreux pays, le regain des nationalismes sur fond de crise économique, les conflits internes, la persécution de boucs émissaires, des tensions internationales attisées par des autocrates en quête de diversion.

Mais on peut aussi faire preuve d’optimisme, car cette maladie n’a pas son pareil pour révéler les incompétences et la démagogie de certains pouvoirs publics. Elle a secoué les scléroses politiques et promu le professionnalisme et l’expertise.

La réponse actuelle au Covid marque-t-elle un bouleversement idéologique ?

La pandémie a amené des changements idéologiques importants. Chez nous comme ailleurs, c’en est fini des gouvernements à la Margaret Thatcher ou à la Ronald Reagan qui prêchaient pour moins d’État. Vu l’importance de pouvoirs publics forts face à cette menace, il est difficile aujourd’hui de cautionner les versions les plus extrémistes du néolibéralisme, d’assurer que le marché et la philanthropie peuvent avoir solution à tout, de dire comme Reagan que « le gouvernement n’est pas la solution au problème, mais une partie du problème ». Ce changement est patent dans l’opinion publique américaine, comme dans les politiques lancées par Washington.

Vingt ans après le 11-Septembre, quels nouveaux défis internationaux entrevoyez-vous ?

La Chine. Les démocraties occidentales, notamment les États-Unis, se sont fourvoyées en considérant ce pays comme une sorte de dictature capitaliste que l’on pourrait amadouer en l’intégrant au commerce mondial. Ce régime a des ambitions totalitaires et des prétentions territoriales. Il déclare même son modèle exportable en arguant de sa réponse efficace à la pandémie, alors que des pays comme la Corée du Sud et Taïwan ont obtenu d’excellents résultats sans imposer autant de contraintes à leur population. Sa montée en puissance, ces quatre dernières années, tient aussi au recul de la stature et de la légitimité des États-Unis. Une fois encore, il est urgent de les redorer.

Propos recueillis par PHILIPPE COSTE

« Ben Laden, un clignotant sur le radar de l’histoire »

Francis Fukuyama

« Je reste persuadé que cette période, qui a duré en tout huit ans, est une aberration dans l’histoire des États-Unis. » L’auteur de La Fin de l’histoire et le dernier homme fut longtemps un des phares intellectuels du néoconservatisme, avant de prendre ses distances av…

[Mémorial]

Robert Solé

LE VOL 93 de United Airlines a décollé de Newark avec vingt-cinq minutes de retard. Les 37 passagers apprendront ainsi, au-dessus des nuages, par des appels téléphoniques de leurs proches, que deux autres appareils se sont écrasés sur les tours du World Trade Center.

Un consensus international illusoire ?

Jenny Raflik

Le 11 septembre 2001 marque une étape dans l’internationalisation de l’antiterrorisme. Les Européens ont, dès avant cette date, commencé à s’organiser face à la menace commune à laquelle ils font face depuis les années 1970, mais l’ONU bute encore sur la question palestinienne q…