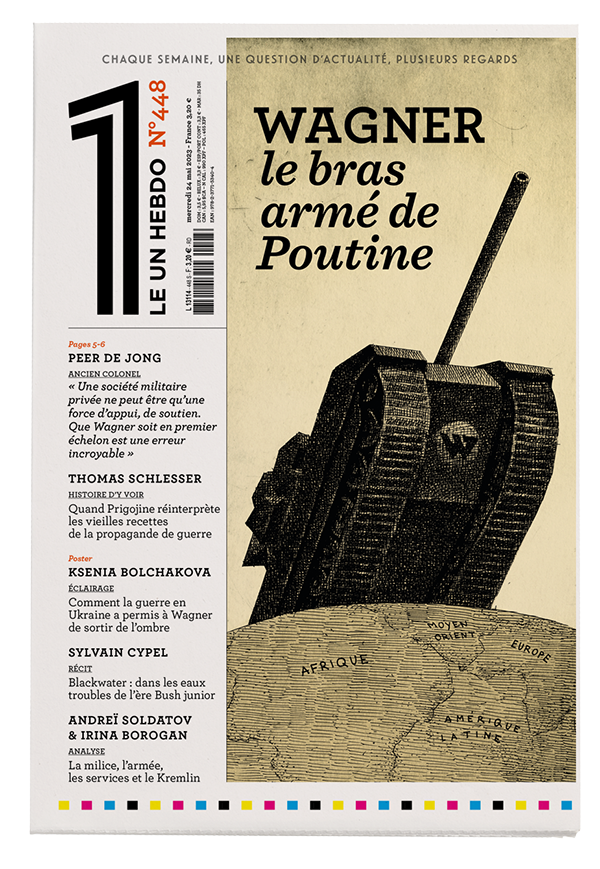

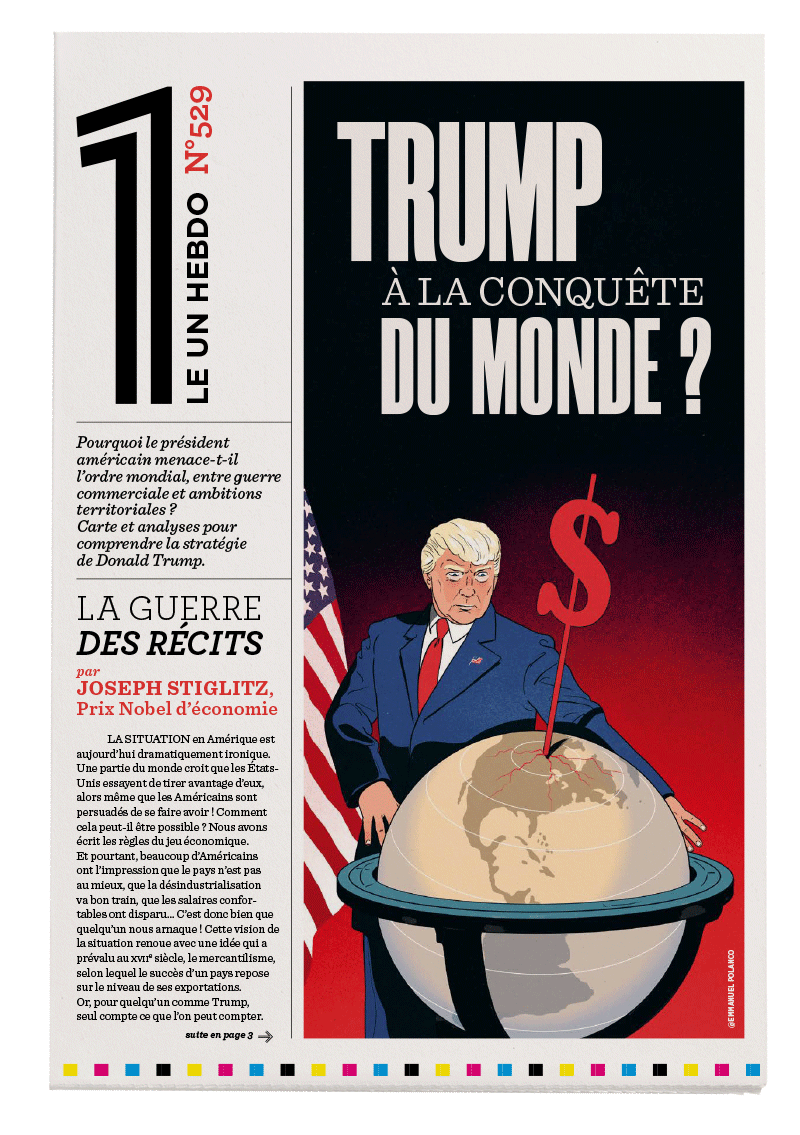

Au commencement était Blackwater

Temps de lecture : 8 minutes

C’était un temps où florissait aux États-Unis une alliance nouvelle entre une fraction nationaliste dure dite « internationaliste » et un courant de pensée plus récent, les « néoconservateurs ». En janvier 2001, les deux peuplaient la Maison-Blanche à la suite de l’arrivée de George Bush fils au pouvoir. Les nationalistes y étaient représentés par le vice-président Dick Cheney et le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, deux vieux routiers de l’administration Reagan (président de 1981 à 1989), fervents adeptes de l’usage de la force pour imposer au reste du monde la prééminence des États-Unis – d’où leur qualification d’« internationalistes », par opposition aux nationalistes protectionnistes. La seconde tendance était incarnée par Condoleezza Rice, la conseillère à la Sécurité nationale, et par Paul Wolfowitz, le numéro deux du ministère de la Défense. Ces deux figures de proue des néoconservateurs entendaient imposer la démocratie à l’américaine comme modèle politico-économique universel incontesté, là encore au fil du glaive si nécessaire.

Si ces deux courants ont pu s’unir en raison de leur conception géopolitique proche de la place dominante « naturelle » des États-Unis sur l’échiquier mondial, leur rapprochement s’est d’abord fait autour d’une vision convergente des enjeux économiques et sociaux. Celle-ci alliait un éloge du capitalisme le plus débridé à un rejet radical du secteur public, qu’ils érigeaient en parangon de la gabegie et de l’incurie. Ils partageaient ainsi une détestation du Welfare State (l’État-providence) et du rôle social de l’État qui l’accompagnait. Dès lors, ils prônaient un capitalisme dépossédant au maximum l’État fédéral, perçu comme impotent et dispendieux, de toute intervention dans la gestion des enjeux économiques et sociaux, réservée au contrôle exclusif du secteur privé. D’une même voix, ils défendaient la privatisation tous azimuts du secteur public et la dérégulation maximale de l’économie et des marchés financiers.

Pour la seule protection individuelle du « proconsul » américain à Bagdad, Blackwater perçut… 21 millions de dollars !

Comment s’étonner que, dans la frénésie de démolition du service public, un sujet ait fini par émerger au sein de certains clubs de réflexion américains à partir des années 1990 : celui de la « privatisation de la guerre » et de l’armée. L’idée avait donc fait son chemin de solliciter des forces privées pour remplacer, en totalité ou en partie, l’armée, un organe de l’État central aussi gangrené et avachi, à leurs yeux, que les autres administrations publiques. Toutes sortes de milices armées existaient déjà aux États-Unis. En décembre 1996 naissait Blackwater, une société militaire privée (SMP) qui entendait offrir à l’État fédéral et à d’autres clients, publics ou privés, le soutien armé et logistique dont ils pourraient avoir besoin. Son créateur, Erik Prince, un ancien haut gradé, avait fait carrière dans l’une des unités d’élite américaines les plus célèbres : les Navy Seals, équivalents des commandos marine français.

Sous sa férule, Blackwater va devenir la plus importante de sa catégorie aux États-Unis. Son premier gros contrat est signé avec l’État fédéral en octobre 2000, après une attaque d’Al-Qaïda au large des côtes yéménites contre l’USS Cole, un vaisseau de l’armée américaine. Bientôt, l’attaque terroriste d’Al-Qaïda contre les États-Unis du 11 septembre 2001 ouvre à Blackwater et à ses dirigeants d’extraordinaires perspectives de développement et d’enrichissement. Elles vont se matérialiser à grande échelle, d’abord avec la décision de Washington d’envahir l’Afghanistan, où Blackwater va bénéficier de contrats, puis, surtout, avec l’invasion de l’Irak de Saddam Hussein, la Maison-Blanche prétendant mensongèrement que le dictateur est un allié d’Al-Qaïda et qu’il dispose d’« armes de destruction massive », c’est-à-dire atomiques, chimiques ou bactériologiques.

Entre le 20 mars 2003, date de l’invasion américaine, et la fin 2006, plus de soixante sociétés de « contractants », regroupant à leur apogée 64 000 hommes armés, furent employées par l’armée américaine et les forces d’occupation.

La guerre en Irak « provoque un gigantesque appel d’air pour l’externalisation d’une partie des missions autrefois dévolues aux forces armées », explique l’ancien colonel Peer de Jong [lire pages 5-6]. Entre le 20 mars 2003, date de l’invasion américaine, et la fin 2006, plus de soixante sociétés de « contractants », regroupant à leur apogée 64 000 hommes armés, furent employées par l’armée américaine et les forces d’occupation, officiellement dans le seul but de protéger les intérêts des États-Unis, leurs représentants officiels, les champs pétroliers, etc. Mais ces SMP se retrouvèrent à de multiples reprises engagées dans des affrontements armés face aux milices locales, sunnites ou chiites, qui allaient bientôt proliférer. Et qui, après avoir commencé par s’entretuer, s’en prirent aussi aux forces d’occupation – les Américains au premier chef.

De toutes ces SMP présentes en Irak, Blackwater fut de loin la plus importante. À son paroxysme, elle fit intervenir plus de 6 000 hommes sur le terrain. Au total, environ 15 000 contractants de Blackwater sont passés par l’Irak, tous choisis sur une base de données concoctée par ses services internes contenant 21 000 noms potentiels, issus des troupes d’élite américaines, les Navy Seals en tête, mais aussi de la CIA et d’autres services spéciaux. Cette SMP fut la plus utilisée par l’Autorité provisoire de la coalition, l’administration civile mise en place par la Maison-Blanche en Irak. Elle fut aussi la mieux rémunérée et… la plus controversée.

Une commission du Congrès calculera plus tard qu’en 21 mois, de début 2005 à septembre 2007, la SMP a été impliquée dans 195 affrontements armés.

Le député démocrate Henry Waxman dénonça plus tard, scandalisé, le fait que Blackwater demandait au gouvernement 1 222 dollars par jour pour chaque contractant employé en Irak. Soit 450 000 dollars par an et plus de six fois le coût d’un soldat de l’armée régulière. Pour la seule protection individuelle de Paul Bremer, le « proconsul » américain à Bagdad, dont la mission ne dura que 13 mois, Blackwater perçut… 21 millions de dollars !

En outre, avec la dégradation de la situation sécuritaire en Irak, l’image de Blackwater commença rapidement à se détériorer elle aussi. À partir de 2005, la SMP est de plus en plus impliquée dans des affrontements armés, et elle devient l’objet de critiques croissantes de la part des autorités irakiennes naissantes, ses bavures se multipliant. Le soir du 24 décembre 2006, un garde de sécurité du vice-président irakien Adel Abdel-Mahdi est tué par un membre de Blackwater en état d’ébriété. Fin mai 2007, ses contractants ouvrent le feu deux fois en deux jours en plein Bagdad. Une commission du Congrès calculera plus tard qu’en 21 mois, de début 2005 à septembre 2007, la SMP a été impliquée dans 195 affrontements armés. Dans 163 cas, l’initiative des tirs lui revenait.

Le pic de la violence a été atteint le 16 septembre 2007. Ce jour-là, place Nisour à Bagdad, des miliciens de Blackwater tirent sur une voiture conduite par une femme, avec son fils comme passager. Ils prétendront avoir eu la conviction qu’il s’agissait d’une tentative d’attentat-suicide. Dans le chaos suscité, ils tuent 17 civils et en blessent vingt. Le premier jour, Blackwater et le département d’État plaident la « légitime défense ». Mais très vite, le débat enfle. Deux jours après, le gouvernement irakien annonce que Blackwater « n’est plus autorisé à opérer sur la totalité du territoire irakien ». Les témoignages s’accumulent, certains accablants. En octobre, une étude des Nations unies estime que les SMP constituent « une nouvelle forme d’activité mercenaire ». Les enquêtes se multiplient, du côté irakien comme américain, où le FBI en est chargé – les membres de Blackwater ne faisant pas partie de l’armée, ils ne peuvent être poursuivis par la justice militaire. Des plaintes sont déposées aux États-Unis. En avril 2011, Erik Prince témoigne durant sept heures devant une commission du Congrès. Il défend ses hommes bec et ongles, sans succès. Interrogé par un parlementaire sur les aspects financiers de Blackwater, Prince rétorque : « Nous sommes une société privée. Et le mot clé, c’est “privée”. »

L’image de Blackwater pâlit. Bientôt, des procédures judiciaires sont engagées contre cinq de ses contractants, poursuivis pour 14 homicides et 20 homicides involontaires. Le 17 juin 2014, l’un est condamné à la prison à vie et les trois autres à trente ans ferme. Le 22 décembre 2020, juste avant son départ de la présidence, Donald Trump les gracie, invoquant leur « longue histoire au service de la nation ». Entre-temps, les dépôts de plainte contre Blackwater s’accumulent aux États-Unis. En août 2010, la SMP a accepté de payer 42 millions de dollars pour mettre fin à l’accusation selon laquelle elle aurait fourni des armes sous le manteau à des pays étrangers. En août 2012, elle a négocié avec l’État une amende de 7,5 millions pour éviter un autre procès. Elle a aussi changé plusieurs fois de nom. Histoire d’effacer les traces du passé ? En 2009, elle est devenue Xe Services. L’année suivante, Academi. Depuis 2014, après sa fusion avec une autre SMP nommée Triple Canopy, elle a été insérée dans une nébuleuse nommée Constellis.

Prince a quitté ses fonctions de PDG en mars 2009. Mais il n’a jamais délaissé le business. En 2019, il proposait à Khalifa Haftar, chef de l’Armée nationale libyenne, la principale milice hostile au gouvernement de Tripoli, un deal à 80 millions de dollars pour lui fournir des avions et d’autres équipements. Ces dernières années, il a multiplié les contacts de ce type avec les monarchies du golfe Arabo-Persique. On ne se refait pas. Il vit d’ailleurs entre la Virginie et… Abou Dhabi. L’« externalisation » des activités militaires n’a pas cessé aux États-Unis, ni ailleurs. Bien au contraire.

Illustrations Jochen Gerner

« Les hommes de Wagner ne portent ni galons ni drapeau russe »

Peer de Jong

Ancien aide de camp des présidents Mitterrand et Chirac, Peer de Jong revient sur l’apparition des SMP au crépuscule des années 1980 et leur progressive banalisation.

[Musik]

Robert Solé

Moi, Evgueni Viktorovitch Prigojine, chef du groupe Wagner, je m’essuie les pieds sur les lopettes galonnées qui prétendent diriger l’armée russe.

L’art de réclamer des armes

Thomas Schlesser

L’historien de l’art Thomas Schlesser analyse la façon dont la communication d’Evgueni Prigojine joue avec les codes établis de la propagande de guerre.