« C’est un socle, pas un solde de tout compte »

EntretienTemps de lecture : 7 minutes

Pourquoi la question du revenu universel a-t-elle surgi dans le débat public ?

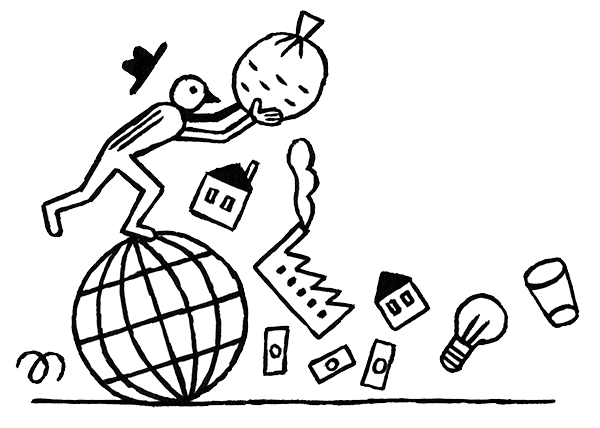

Cette notion a une tradition intellectuelle ancienne, très antérieure aux débats actuels sur les effets de la crise financière et de la numérisation sur l’emploi. Mais, indiscutablement, elle retrouve une actualité en réponse à ces crises. Nous sommes entrés dans une ère de précarité nouvelle pour le travail. Le chiffre des exclus de ce marché augmente d’un million tous les cinq ans. Aujourd’hui, cela représente près de 6 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent 2 millions de grands pauvres. La nécessité de créer un nouveau socle de protection s’impose.

Le revenu universel est directement lié au manque de travail ?

Ce qui est en jeu, c’est moins le manque absolu de travail que les formes dans lesquelles il s’inscrit. De plus en plus de personnes se retrouvent entre deux emplois, menacés d’ubérisation pour certains, sans employeur légitime...

Le rôle de l’État providence en est-il modifié ?

Oui, car chez nous l’État providence est d’inspiration corporatiste, bismarckienne. Cela signifie que les droits accumulés sont hérités de la situation dans laquelle on se trouve : le droit au chômage est proportionné au salaire, comme le droit à la retraite ou au congé maternité. On a construit des dispositifs où les droits qu’on peut tirer sur la société dépendent de la situation sociale occupée auparavant. Un nouvel État providence pour la France serait de quitter ce corporatisme pour aller vers une formule de type scandinave où les prestations offertes, notamment en matière de santé, sont de nature universelle. Les dispositifs ne dépendent pas du statut de la personne. Depuis Rocard, qui s’inspirait des pays sociaux-démocrates, la France tente une mutation vers ce modèle universaliste. L’inquiétude qui sous-tend le débat sur le revenu universel concerne la migration d’un régime à l’autre. Le danger existe de tomber dans un trou noir qu’on appelle le modèle social-libéral : distribuer une prestation a minima – de quoi éviter la mort –, en un mot la charité. Un plancher incompressible et, pour le reste, débrouille-toi avec les assurances privées ! Ce danger fait partie, je crois, des inquiétudes de ceux qui, à gauche, sont hostiles à l’idée du revenu universel.

D’où vient cette idée de revenu universel ?

Je partirai de l’intellectuel révolutionnaire Thomas Paine pour aller jusqu’aux travaux remarquables du penseur britannique spécialiste des inégalités, Anthony Atkinson (décédé le 1er janvier). Paine proclame que la terre a été donnée aux hommes comme un bien indivis et constate, à la manière de Rousseau, qu’elle a par la suite été privatisée. Les propriétaires ont donc dépossédé les gens d’une part de l’héritage « naturel » qui leur revenait. À ses yeux, il faut combattre cette injustice en accordant un revenu de substitution à ceux qui ne profitent pas de l’héritage. Atkinson reprend cette idée quasi à la lettre. Il affirme qu’une grande inégalité de destin, une injustice profonde, sépare ceux qui bénéficient d’un héritage et ceux qui n’en ont pas. Naître propriétaire d’un studio à Paris représente un avantage de 700 euros par mois. Cela fait une immense différence pour une personne qui s’installe dans la vie. Le bénéficiaire est d’emblée doté d’un socle qui ne le met pas à l’abri du besoin, mais qui le protège indiscutablement. Atkinson propose alors un héritage aux jeunes de 18 ans pour égaliser les situations. C’est l’esprit philosophique du revenu universel, un héritage en rente plutôt qu’en capital.

La pensée économique est loin d’être unanime sur cette notion…

En effet, on le constate dans le débat qui opposa Milton Friedman et James Tobin. Le premier, monétariste, défendait la vision sociale-libérale de l’État providence : on vous donne un minimum pour solde de tout compte, mais ne demandez plus rien. Son grand ennemi le keynésien Tobin proposait lui aussi une forme de revenu universel dans l’esprit de Paine. Peu de chose différenciait techniquement Friedman et Tobin, sauf la philosophie qui sous-tendait leur approche. Pour Friedman, ce revenu de base se substituait à l’État providence. Pour Tobin, ce socle n’était qu’une pierre dans une construction plus large qui exige de rester attentif à l’éducation ou à la santé. C’est le fond du débat entre la droite et la gauche. Enfin, des philosophes et des anthropologues comme Philippe Van Parijs ou Alain Caillé voient dans ce concept « couteau suisse » de revenu universel une manière de résister à la croissance économique et au travail. À leurs yeux, l’individu dispose ainsi d’un moyen de se soustraire à la logique productiviste, à l’obligation de travailler, en particulier si on lui propose un emploi dégradant. Un revenu de base lui donne le droit d’échapper à la force du capitalisme. Dans la logique de Van Parijs ou Caillé, ce revenu est un droit que la société doit offrir à chaque citoyen.

Quelles sont les critiques les plus vives contre le principe du revenu universel ?

J’en vois deux principales. La première est de soutenir qu’on ouvre un droit à la paresse. C’est une critique de droite. D’autres, à gauche, considèrent qu’il s’agit d’un nouveau moyen pour le capitalisme d’aller plus loin dans la précarité, comme si les employeurs étaient de la sorte dispensés d’offrir un salaire plein. Le revenu universel créerait une armée de réserve du capitalisme, des travailleurs au rabais. On peut tenir, d’un point de vue théorique, les arguments contraires. Droit à la paresse ? Je ne sache pas qu’hériter d’un studio à Paris dispense de travailler. Ou alors il faut abolir l’héritage ! Précarité ? Je pense qu’au contraire le revenu universel donne un pouvoir de négociation accru au salarié. Je n’ai pas l’impression que la grande misère des caissières de supermarché crée pour les employeurs une obligation morale de leur offrir de meilleures conditions de travail…

Quelle est votre définition du revenu universel ?

C’est un revenu qui permet d’être protégé contre les aléas de l’existence, d’origine le plus souvent sociale. Il s’agit d’offrir aux personnes défavorisées une protection qui prend la forme d’un revenu de base, un plancher en deçà duquel la société ne peut pas tolérer que ses membres descendent. On leur doit une solidarité basique, un droit citoyen à un revenu d’existence, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles en ont besoin. La société doit suspendre le jugement moral qu’elle peut porter sur les causes de la misère. Ce peut être la paresse, la malchance, peu importe : pour qu’une personne existe, il faut pouvoir lui accorder un revenu de base inconditionnel.

Même si cette personne est riche ?

C’est une autre étape de la discussion. Faut-il cibler les plus nécessiteux ou bien ce revenu est-il universel de façon forfaitaire ? Dans la société d’aujourd’hui, il semble choquant d’offrir à tous 700 euros par mois, y compris aux enfants de Mme Bettencourt. En pratique, évidemment, ce ne sera pas le cas, puisqu’il faudra bien lever un impôt pour le financer et que Mme Bettencourt, si c’est le problème, y perdra ! Mais je pense, ceci étant dit, qu’il faut un dispositif simple et réaliste financièrement.

Un revenu universel sous condition ne serait plus vraiment universel…

Je suis favorable à un revenu soumis à une condition de ressources. Les chercheurs de l’Institut des politiques publiques (IPP) de l’École d’économie de Paris, Antoine Bozio, Julien Grenet et Lucile Romanello, sont partis de l’idée d’une fusion de l’aide personnalisée au logement (APL) avec le RSA. Cela permettrait de verser 624 euros par mois à un célibataire gagnant moins de 2 000 euros. Cette mesure s’appliquerait sans aucun coût additionnel. On peut partir de là et améliorer le dispositif en permettant aux 18-25 ans d’en bénéficier et en faisant en sorte qu’un couple éligible reçoive le double d’un célibataire, contrairement à ce qui se passe avec le RSA. Il faudrait aussi que ce revenu de base atteigne au moins 700-750 euros par personne.

On vous sent mal à l’aise avec l’idée d’universalité de ce revenu.

L’universalité fait penser que tout le monde y gagne, alors que le prélèvement nécessaire pour financer le dispositif fait qu’il y aura un point mort au-delà duquel on perd... Je préfère l’idée d’un revenu de base inconditionnel. Aucune justification n’est demandée, vous y avez droit comme citoyen. Mais pour ramener vers le marché du travail quelqu’un qui ne trouve plus ses marques, il faudra un grand quantum de mesures actives additionnelles, notamment au niveau de la formation. C’est un socle, pas un solde de tout compte.

Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO

« C’est un socle, pas un solde de tout compte »

Daniel Cohen

Pourquoi la question du revenu universel a-t-elle surgi dans le débat public ?

Cette notion a une tradition intellectuelle ancienne, très antérieure aux débats actuels sur les effets de la crise financière et de la numérisation sur l’emploi. Mais, indiscutablement, elle r…

[Panacée]

Robert Solé

On aurait pu l’appeler autrement : revenu généralisé, par exemple, ou revenu garanti, revenu minimum, revenu suffisant, permanent, social, citoyen… Mais l’adjectif « universel » s’est imposé, parce qu’il es…

Pour ou contre le revenu universel ?

Gaspard Koenig

Jean-Louis Gombeaud

Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé au revenu universel ?

Gaspard Koenig :L’idée fait partie du corpus libéral. C’est Milton Friedman qui a relancé le débat dans Capitalis…